提高数学教师形成性评价能力的设计研究

孙立坤,鲍建生

(华东师范大学 数学系,上海 200241)

形成性评价是指在教学活动进行中对教师的教学安排以及对学生的学习表现所进行的评价,其目的是提供教师教与学师生进步情形的反馈资料,指出教学安排上的缺失以及学生学习的问题,以便为学生实施补救教学或改变教师的教学计划[1].现代教学中强调教学与评价是促进学生有效学习的“双通道”,即在数学课堂中教师应通过即时的形成性评价来校正自己的教学行为.著名教育家顾泠沅先生在青浦教学实验中总结了一条有效的教学原理——及时回馈,即教师和学生应及时了解教学结果的信息,随时回授调节[2].回授应该发生在知识的形成过程中,也称为形成性的回授.有效的应用形成性的回授教学可以提高教学效率.但在实际教学中,大多数教师只注意关于结果的回授,而忽视了知识形成过程中的回授,失去了“长善救失”,获得最佳教学效果的机会.

1 形成性评价的教师专业发展模型

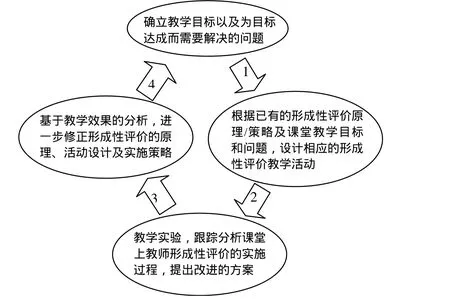

研究目的是通过设计研究提出数学课堂教学形成性评价的教师专业化发展4阶段模型(如图1),该模型建议教师应从问题、设计、实施与检验4个阶段着手,以解决学生在数学学习中遇到的具体困难为目标,设计形成性评价教学活动,并在实际教学中帮助学生对数学知识进行深刻思考以促进学习.而教师也将在实践与反思中获得对学生的更深层次的理解、完善教学法,并在4阶段的循环实践中得到专业化的提升.

2 核心工作要素

接下来将按照上述模型,依次对4个阶段的工作要素和操作方法进行具体阐述,总结了一些帮助数学教师习得形成性评价的有效学习策略.

2.1 确定教学目标

任何形成性评价都要嵌入到某一具体的教学任务中,教师在学习实践形成性评价前需要先明确教学问题.教学任务的选择可由实际教学经验来决定,主要包括那些通过常规手段或教学策略无法达到理想教学效果的数学知识或技能.

图1 数学课堂形成性评价教师专业发展模型

例如函数概念教学一直是高中数学的难点,很多教师苦于如何将学生在初中学习时留下的一些“后遗症”进行修正,如初中函数主要以方程关系呈现,而高中代数中将转向变量之间的对应关系、学生对于函数符号“ )(xf ”的不理解等[3].过去的研究中发现,教师常将函数概念规则化呈现给学生,即要求学生记住函数概念的构成要素,通过大量的练习题来强化记忆,最终导致很多学生“会而不知”,对后继学习产生不良的影响[4].

著名数学教育家斯跟普认为只有从工具性的理解达到关系性的理解,才能把握数学对象的本质[5].因此,面临函数概念教学困难的教师可首先尝试针对学生的常见认知困难(见表1)设计形成性评价教学活动,再通过教学活动中的及时反馈协助学生找出盲点,并修正自己的教学活动,为师生双方提供最佳的反思机会,最终对概念进行深刻的理解.

除了函数概念教学外,教师还可以根据实际情况在施教困难的主题中加入形成性评价教学活动,如数学阅读理解、问题解决等,以帮助学生对数学知识进行深刻的思考.

表1 高中函数知识难点

2.2 结合原理进行教学活动设计

形成性评价重视的是在教学过程中进行经常性的评价和检验,目的在于确定教学活动是否达到教学目标,教师利用教学历程中不断发生的反馈信息,检查自己是否需要调整教学方法,在发现学生学习问题时,教师可以通过及时修正教学方法、内容,调整教学速度等策略,更好地满足学生的学习需求.

虽然原理是实践的基础,但大量的教师访谈与问卷调查结果都显示多数教师认为教育教学原理的内容深奥,与实际教学行为脱节,不知该如何在数学教学实践中运用原理,这些都大大降低了原理学习的意义.研究者在文献和实践基础上,总结出几点有效的原理建构策略:

录像带观察结合焦点团体访谈.邀请几位教师共同观看形成性评价的教学录像,应教师的要求随时暂停播放并对有争议的课堂事件进行讨论,目的是经由案例与教师之间的相互探讨促进对形成性评价教学活动的原理进行理解.另外,教师可以在研究者的辅助下通过录像带观察来习得原理.这一过程通常的做法是由研究者首先选好有代表性的教学片段,拟好讨论问题,再组织教师参与其中,最大程度促进教师思考.

教师同伴合作论辩法.合作论辩的方法特别适合用在教师初步建立形成性评价理论之后的发展过程中,透过开放的集体合作沟通、协商、论辩与问题讨论,促使个人理论变得更清晰且更具可理解性,并足以成为有效教学的依据.教师与同伴之间在论辩的过程中容易产生认知上的紧张,进而促进学习,迫使个人重新反省原有理论的有效性,拓展个人对原理的专业认知广度与深度.此方法的目的是透过教师间的论辩,让教师进行相关教学经历的反省分析,以及教育理念分享与探讨,小组的成员则是刺激理性思考,发现有效解决问题方法的协助者.

形成性评价教学活动要求教师以学生们的想法作为根基组织教学和进行全班讨论.教师可按照教学活动设计流程结合课堂提问、组织活动等具体实施策略(见表2)进行实际教学设计.

表2 教学活动设计框架

发现学生的困难.教学活动的设计应围绕学生的困难展开.教师通过学生的家庭作业、随堂考试、课堂观察、提问等方式来了解学生的学习困难以及迷思概念,以此作为教学活动的设计基础.

选择“好”的问题.研究指出教师使用的问题对于形成性评价有重要影响,一个合适的问题可以帮助教师收集学生的学习证据,了解学生学习的进展与学习目标的差距,是否有迷思概念,以及需要加强的地方,从而促进学生数学的理解,引导学生关注自己之前没有注意到的问题或概念特征,同时也能够促使学生为了让同伴理解自己的想法而寻找合适的语言表达.

课堂提问中常用的问题类型[8]包括:聚焦导向、探索数学意义、联系、促使学生解释自己的想法、引起讨论、联系和应用、拓展思维等.教师应根据教学活动特征来合理的设计和选择课堂问题.

设计有效的师生交流方式.好的问题并非是有效教学的充要条件,教师给予的反馈和师生交流也是沟通和评价的重要成分.师生对话与交流过程中所获得的学习证据,可让教师对教学进行即时修正,帮助学生在正常的学习轨道上向学习目标努力.课堂中传统的师生对话模式(IRE)是教师引起问题(Initiate)—学生回答(Response)—教师反馈(Evaluate)[9],然而在形成性评价课堂活动中,教师鼓励学生通过倾听和回应其他同学的回答,比较各种想法之间的差异,最终产生推理和质疑.因此,要尽量使用“教师—学生A—学生B—学生C—教师”的交流模式,提供学生主动学习和推理的机会.进行有效师生互动的教学策略有:

聚焦式追问[10].这种师生交流方式的作用是让教师清楚获得学生的想法的同时也让学生理清自己的想法,通过对焦点问题的循环追问帮助学生将自己的想法说明清楚,从而让其他同学了解.在追问的过程中,教师的立场是开放的,主要以学生的想法为根基,来引导学生进入主题概念.如:教师以一个问题开头,让学生先发表自己的想法,依其回应再做提问,协助学生思考、组织概念.同时,教师帮助学生连结旧经验外,也可将班级其他同学作为资源,鼓励学生了解彼此的解题策略与推理,以此理清彼此的想法.

复述.这里的复述不是指简单的重复学生的回答.教师在一名或几名学生都说出结论并对其进行解释之后进行总结,或让其它同学用自己的话对同伴的推理过程进行复述.教师注意不要直接参与帮助解释和评判学生的回答,而是尽可能多的引起学生之间进行讨论,为学生提供主动思考的机会.

等待时间.深刻的思考需要时间,教师因此在提问之后不要急着找学生回答,而是给学生时间进行充分的思考.同样,在师生进行对话交流时,若学生不能及时给予反馈,教师应耐心等待,让学生有机会对问题进行全面的思考.

2.3 教学活动的实施

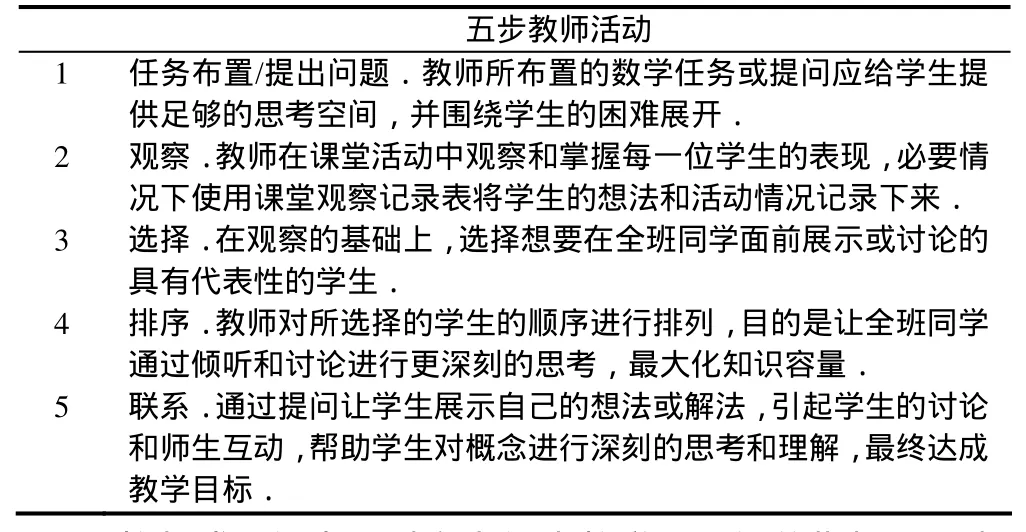

形成性评价中的教师课堂活动(见表3)主要分5个阶段:任务布置(提出问题)、观察、选择、排序与联系[11].教师在实施教学的过程中,要时刻对自己5个阶段的活动进行监视,并根据学生的反馈及时修正教学方法和师生互动方式.也可通过观课者随时记录各个阶段的活动焦点,备做课后反思之用.

表3 课堂教学中教师活动

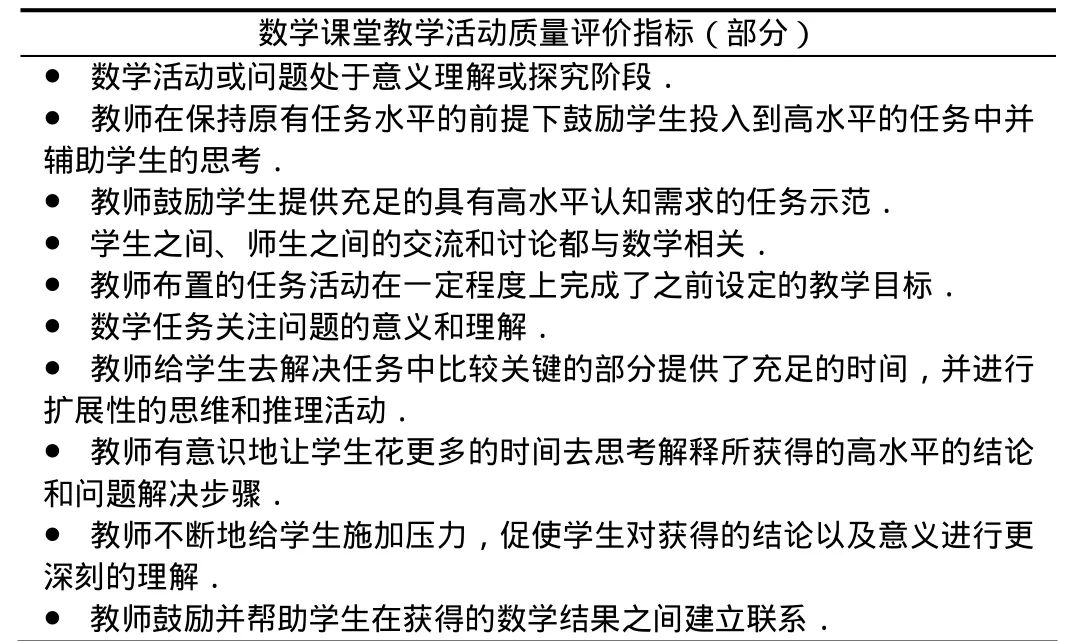

教师或观课者可以参考课堂教学质量评价指标(见表4)对每个阶段的教学活动情况进行即时的评估与检验.

表4 课堂教学活动质量评价指标

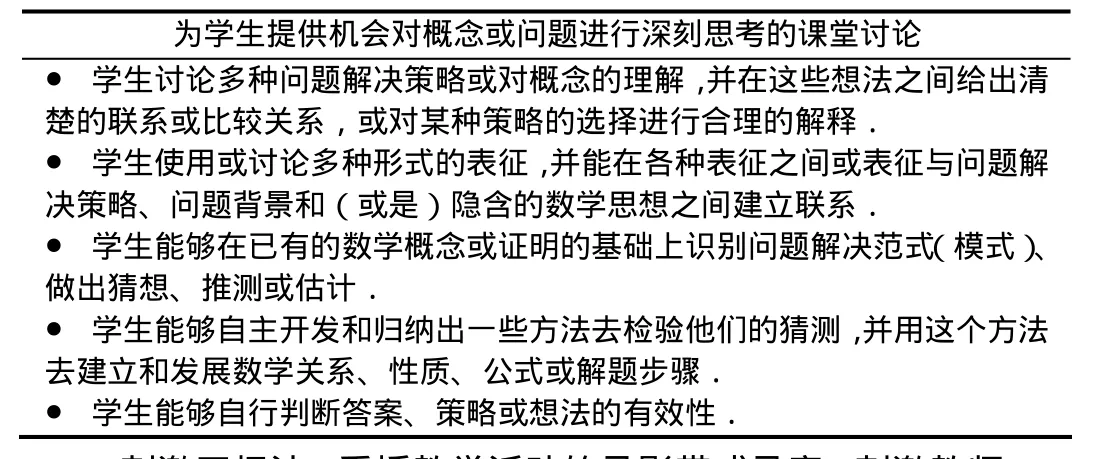

此外,实施阶段的另一个考察项目是课堂教学中学生是否进行了有效的讨论,其评价指标可参考表5.

2.4 教学效果的检验

教师的反思能力是教师专业发展或专业成长的核心动力,教师的反思有助于自己对教学专业知识的提升和改变、对教学自信心的增加、对教学问题察觉敏感度的提高、对学生的学习了解程度的提升,最终使其对学生的学习过程有更深的理解[12].

在教学效果的检验阶段教师需要考察原理的更新,即审视自己对形成性评价教学的原理是否掌握,在实践中修正或总结了哪些有效的教学原理和策略.同时还要对学生的学习结果进行考察.教学效果的检验策略有以下几种:

表5 课堂交流评价指标

刺激回忆法.重播教学活动的录影带或录音,刺激教师以回溯的方式,重新想起教学当时所持的想法或理念,并说明选择当时策略的理由,将教学行为背后的暗默理论逐渐引导出来.这种方法能够帮助教师建构起自己的形成性评价教学实践理论,并通过比较自己所持的理论、使用中的理论与理论学习阶段习得的理论3者之间的差异,刺激教师对个人理论进行反省与修正.

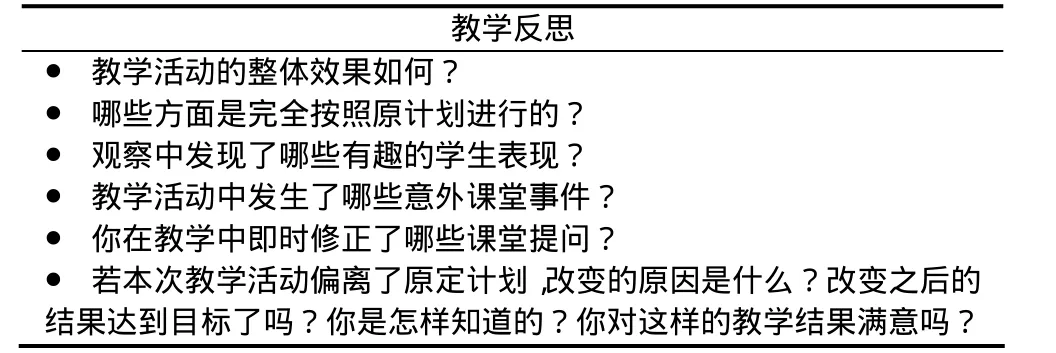

教师自我反思.教师可以在每节课结束后通过及时反思(见表 6)来检验形成性评价教学活动的有效性,考察教学历程中的思考与决策,总结优势和不足,修正教学活动设计,作为再次教学之用.

表6 教学反思提纲

学生交流反馈.对于教学结果的检验可以反馈到教学原理以及教学设计的合理性,教师借助课后学生访谈或课堂学习情况问卷来了解学生对教师实施的形成性评价教学的满意度和改进意见.也可编制数学学习态度量表来考察学生的学习动机、兴趣等方面的变化.

总结性评价.对于学生学习结果的检验反映了实施阶段的教学效果,教师可用家庭作业、章节测验等总结性的评价方式来进行考察.

3 结 论

通过以上4个阶段的反复实践与反思修正,教师有关形成性评价的教学的专业素养将会发生以下变化和发展:

(1)将形成性评价的教学原理知识内化更新为符合自身需求的、独特的指导原则;

(2)能够在原理的作用下,针对具体的数学主题或学习难点,形成有效的形成性评价的课堂活动教学设计方案,成为后续有效教学的支撑依据;

(3)教学中逐渐转向关注学生的思考、形成有效的师生交流策略.

[1] Black Paul, Dylan Wiliam. Developing the Theory of Formative Assessment Educational Assessment [J]. Evaluation and Accountability, 2009, 21(1): 5-31.

[2] 顾泠沅.学会教学[M].北京:人民教育出版社,1991.

[3] 朱文芳.函数概念学习的心理分析[J].数学教育学报,1999,8(4):23-25.

[4] 汤炳兴,黄兴丰,龚玲梅,等.高中数学教师学科知识的调查研究——以函数为例[J].数学教育学报,2009,18(5):46-50.

[5] 周超,鲍建生.形成学生高水平数学思维的策略——一线教师之观点[J].数学教育学报,2012,21(4):36-39.

[6] 李吉宝.有关函数概念教学的若干问题[J].数学教育学报,2003,12(2):95.

[7] 濮安山,史宁中.从APOS理论看高中生对函数概念的理解[J].数学教育学报,2007,16(2):48-50.

[8] Boaler Jo, Karin Brodie. The Importance, Nature and Impact of Teacher Questions [J]. Proceedings of the 26th Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 2009,(2): 774-783.

[9] Cazden C B, Beck S W. Classroom Discourse [J]. Handbook of Research on Teaching, 1986, (3): 432-463.

[10] Herbel-Eisenmann B, Breyfogle L. Questioning Our Patterns of Questioning [J]. Mathematics Teaching in the Middle School, 2005, 10(9): 484-489.

[11] Margaret S Smith, Mary K Stein. Five Practices for Orchestrating Productive Mathematics Discussions [M]. National Council of Teachers of Mathematics, 2011.

[12] Noffke Susan E, Robert B Stevenson. Educational Action Research: Becoming Practically Critical [M]. Ed. Marilyn Cochran-Smith. New York: Teachers College Press, 1995.