我国政治精英晋升的性别比较研究

佟新 刘爱玉

我国政治精英晋升的性别比较研究

佟新 刘爱玉

本文从性别视角出发,认为政治精英的地位获得是具有性别差异的,这种差异的变化反映了中国社会结构与身份政治的变迁。本文使用2010年全国获得的1870位科级及以上政治精英的资料,以性别比较的方法分析了影响两性晋升的因素。研究发现,影响两性政治精英晋升的共性方面是人力资本和社会资本的正向作用;差异性方面则是性别因素,女性政治精英地位的获得会更多地受惠于父母的社会经济地位、自身的性别平等观和平衡工作与家庭角色的能力。男性政治精英向更高层次晋升时亦受到性别观念和平衡工作和家庭角色能力的作用,但这些因素的影响力度弱于女性。我国在向上流动上依然是一个相对封闭的社会,性别身份依然作用于人们的向上流动,男性通过提升人力资本和社会资本便能进入政治精英成长之路;而女性既要有高质量的人力资本和社会资本,还要有赖于父母的社会经济地位、个人的性别平等观和平衡工作、家庭角色的能力。

政治精英 晋升情况 性别比较

一、研究问题的提出——一种性别视角

本文关注的问题是我国的政治精英[1]本文使用政治精英的说法来展开讨论,在我国,对政治精英的研究亦可称为对人才、干部、官员的研究。是如何得以晋升的?其晋升的路径和影响因素是否存在性别差异?特别关注有哪些因素作用于女性政治精英的晋升。

政治精英是指在各级党政管理系统中担任领导岗位的人,这些领导岗位是由一整套从科级到处级再到局级和部级的职业晋升链条,每一等级的权利和义务明确,并具有相关的权力、工资和福利待遇。对中国市场化转型过程中政治精英晋升的相关研究认为,政治精英的升迁与其以学历为主的人力资本有关,学历越高,其升迁的可能性越大(Lee,1991);教育对精英地位获得的重要性在上升(Walder,Li and Treiman,2000),但家庭出身起作用的方式在不同的历史阶段可能会有所不同(Walder&Hu,2009)。上述研究对于我们研究政治精英富有启发,但在分析时,较少将其视为有性别的个体。如果将性别要素纳入分析框架,就会发现,女性主要靠接受较高的教育才能进入核心部门,而男性则深受家庭背景的影响(Lin&Bian,1991;林南、边燕杰主编,2002:83-115;Deborah S.Davis,2004)。这些研究揭示了20世纪末中国干部晋升的影响因素确实存在性别差异。那么,进入21世纪后,政治精英在晋升上的性别差异是否依然存在?其表现形式又具有怎样的特征呢?

第六次全国人口普查数据显示,2010年包括党政机关、企事业单位负责人和各类专业技术人员在内的女性人才为2819万,占人才总量的45.8%。与2000年相比,女性政治人才增长了659万人,10年间提高了1.9个百分点,高于男性同期571万人的增幅。但从领导位置看,基层行政组织中的女性参与率不足四分之一,越往高层,女性比例越低。2009年,我国省(部)级及以上干部中女性比例为11.0%;地(厅)级干部中女性比例为13.7%;县(处)级女干部比例为16.6%(国家统计局社会科技和科技统计司,2010,58)。这说明,对女性而言,其在政治精英的晋升之路上确实存在“玻璃天花板”(a glass ceiling),即女性在职业晋升的路径上存在和男性一样的前途,但这种前途却被一层看不见、却真实存在的、像玻璃一样的结构封闭掉了,这一层酷似玻璃般的阻碍女性晋升的结构是组织已有的男性权力结构和性别文化(Kanter,1977)。Wright(1995)和Mark.E(1998)的跨国比较研究表明:在欧美等发达国家中,工作权威层的性别差距普遍存在,女性比例普遍低于男性。中国的工作权威层亦存在着性别不平等现象:女性在职务等级、职务类别、民主参与度、权力效能等方面远不如男性;领导职位主要是由男性控制,女性担任领导职务的比例大大低于男性,而且越是在实权部门,女性能够晋升到领导职位的几率越低(许叶萍、石秀印,2009;李忠路,2011)。那么,我们要问,是什么因素导致了政治精英的晋升出现了性别差距;这要求我们对两性政治精英的晋升做比较研究。

从性别视角对政治精英晋升之路进行性别比较研究,这对认识中国社会结构及其变迁有重要的理论意义。中国社会一直是个身份社会。首先,它是“官民身份”社会,官吏与一般平民形成了两种明显地位差异的群体,官员成为社会中控制社会资源的最主要群体。隋朝以来建立了科举考试的制度,使官僚体系有了再产生、晋升的党规渠道,外加恩荫、举荐、军功以及捐官等其他渠道,是一整套的官僚体系。区分社会地位的主线在于政治权力,有了官位,功名利禄就都有了。这套官僚体系在官民身份上的等级很森严(李强,2008,188-189)。“做官”便是各类精英的共同追求。而这些精英只能是男性精英。第二,由于社会主义革命,女性也获得了从政的机会,能够拥有“官”的身份,这打破了传统社会的性别身份,意味着女性从父权制的约束中解放出来,从“大门不出、二门不迈”的私人之闺阁走向了公共领域。但传统文化依然在起作用,女性在社会政治、经济和社会生活中依然具有弱嵌入性,即女性嵌入社会关系的程度可能较弱(孟宪范,2004,1-22)。只有当女性不仅进入职场,而且能够在官僚体制中步入晋升的链条,拥有权力才能从根本意义上改变性别身份和性别权力关系。因此,研究有关影响女性政治精英之晋升的诸因素有助于我们理解中国社会结构及变迁的性别政治。

二、文献回顾和理论假设

从已往研究看,影响政治精英地位获得的因素很多,它包括先赋性因素和自致性因素;社会资本或社会关系网络的作用。本文加入了两个性别视角来分析政治精英的晋升,一是工作和家庭平衡的因素;另一个是组织的性别环境的因素。

1.先赋因素传统职业晋升的研究以布劳和邓肯的地位获得模型和斯威尔和豪瑟的拓展模型(Blau&Duncan,1967;Sewell&Hauser,1975)为基础,在个人先赋因素和自致因素间寻找影响人们晋升的要素。研究认为,个人职业地位的获得是个人教育水平提升等人力资本等自致性因素作用的结果;而非家庭出身等先赋性因素作用的结果。但我们认为,先赋性因素和自致性因素对政治精英的晋升来说并非是割裂的,有可能同时起作用。正如中国是个身份社会,那么家庭出身,即城乡身份和父母的受教育程度都会作用于子代的晋升。在先赋性地位中,性别身份亦是重要的身份,女性晋升更可能受惠于家庭的正向作用。由此我们提出二个假设:

(1)政治精英的晋升受到先赋因素的影响。(2)女性政治精英的晋升更多地受惠于父母的出身与教育程度。

2.自致因素或人力资本因素人力资本因素对政治精英的晋升有重要影响。在已有的经验研究中,人力资本多被操作化为受教育年数(学历)、在职培训和工作经验。随着我国高等教育的普及,学历的含金量会降低。有研究指出,学校级别对大学生职业地位获得有显著影响(李黎明、李卫东,2009:120)。因此,我们加入了“是否是重点大学”的变量,对高等教育的质量加以考察。从性别视角看,人力资本理论认为工作权威上的性别差距主要是两性拥有的人力资本差异造成的,女性的人力资本投入通常不如男性,所以她们在工作权威层的比例就会低于男性(Wolf&Fligstein,1979)。但不同的观点认为,即使在相同的人力资本条件下,女性工作权威的层级依然低于男性,人力资本因素只能解释工作权威层级之性别差异的很小一部分(Huffman&Cohen,2004)。关于人力资本与晋升的关系我们提出三个假设:

(1)人力资本因素对政治精英的晋升有重要影响。(2)相比于人力资本数量,人力资本质量对向更高层的晋升有重要作用,即越向更高层的晋升,对人力资本的质量就要求越高。(3)女性拥有比男性更多更好的人力资本是女性在相应行政等级阶梯上顺利晋升的必要条件。

3.社会资本理论与晋升社会资本理论认为,人力资本理论分析的基本前提是理性行动者在完全竞争的劳动力市场上,以价格(工资)为指引进行选择。但实际上并不存在完全竞争的劳动力市场,经济生活深深地嵌入(embedded)在社会网络和社会关系中。社会资本是一种镶嵌在社会结构/网络之中并可以通过有目的的行动来获得或流动的资源(林南,2005:28),那些拥有更多更好社会网络资源的个体,其社会资源的使用将提高其劳动力市场回报(Granovette,1974;Lin,1999)。有研究指出,我国的社会关系和社会网络在个人地位获得中有作用(边燕杰,1999;边燕杰、张文宏,2001)。有研究指出,社会资本对干部的地位获得有显著影响,但两性存在差异。女干部拥有与男性相差不大的社会关系网络,社会关系网络对男性地位获得有显著的正向影响,对女干部的地位获得则无显著影响(周玉,2006)。我们认为,作为政治精英的社会资本对其晋升有重要作用。我们有两个有关政治精英晋升与社会资本间关系的假设:

(1)政治精英的社会资本对其晋升有正面影响。(2)女性政治精英的社会资本对其晋升同样具有正向影响。

4.工作和家庭角色的平衡在生活世界中,每个人的生活都离不开工作和家庭。人们要平衡工作和家庭的关系,以既能够承担子女抚养、家人照顾和日常家务劳动的责任,又能够尽职尽责的做好工作。如果人们不能很好地平衡工作和家庭的关系,就会阻碍其晋升。家庭经济学的观念认为,家庭是一个生产单位,家庭成员要在考虑其他家庭成员的活动和收入状况下决定自己的工作和家务时间的安排,这是家庭内部联合决策的问题。决策的结果常常是男性更多的从事有报酬劳动,女性更多的做家务。贝克尔将这种性别分工归因于男性和女性的生理差异。家庭内部的分工导致了两性在劳动力市场上工作经验和精力差异,进而产生收入分化(Becker,1991)。有研究指出,一个已婚、有6岁以下子女、家务劳动时间以及丈夫或家庭的收入对女性是否参与工作有显著影响(England etal.1988)。一种文化的观点认为,传统劳动性别分工要求女性更多地承担家庭责任,并从文化上将家庭责任划归女性。社会对男性的评价是以事业为重,对女性的评价是以家庭为重;工作机构对女性的角色期望是工作(Centra and Gaubatz,2000),这导致了对女性的双重标准。传统性别角色观念认为,不同性别应该有不同分工,男性负责政治、经济等公共领域的事务,而女性则负责家庭这一私人领域的事务。因此,公私领域的划分阻碍了女性参与政治(Farida&Mona,2010)。有研究指出,影响女性成为政治精英的主要原因是社会心理因素,它建立在两种刻板印象上,一是性别与职业的刻板印象;二是有关精英的刻板印象(Oakley,2000)。对我国的研究显示,女性更多地承担了子女抚养、家人照顾和日常家务劳动等责任,并形成“劣势累积”,对女性拥有工作权威产生重要的负面影响(马缨,2009;李忠路,2011)。据此,我们提出政治精英有关家庭与工作平衡与晋升之关系的两个假设:

(1)政治精英的家庭责任越多越重,则越是不利于其晋升。(2)在性别观念作用下,女性是否认同传统的性别观念会对其晋升产生影响,认同传统观念减少了女性政治精英晋升的机会。

5.组织的性别环境与晋升在组织中,是否有女性作为领导会构成不同的组织之性别环境。有研究表明,女性更容易被聘用或晋升到已有较多女性的那些工作层级(Cohen et al.1998)。我们将女性在领导层占有三分之一以上比例的组织环境称为性别友好型组织环境,按照联合国倡导的女性应在权力层至少占到三分之一规模的说法,意味着在这样的组织环境中女性作为一种利益群体,其相关利益能够有一定的表达和受到关注。组织中性别歧视状况是组织性别环境的另一个非常重要的层面,也是以往量化研究中被忽略的因素。组织中的性别歧视是指在组织中可以被当事人感受到隐性的性别歧视。因此,我们以当事人感受到是否存在性别歧视为自变量,来考查组织的性别环境。由此,我们提出了有关政治精英晋升的组织性别环境的两个假设。

(1)性别友好型组织环境有利于女性政治精英的晋升。(2)性别歧视被政治精英感受到的越多,其组织环境越不利于女性政治精英的晋升。

三、数据与研究方法

1.数据本文所使用的数据资料来自于两个调查。一是2010年教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目《女性高层次人才成长规律及发展对策研究》进行的“高层人才卷”,这一调查按定比抽取原则,在全国31个省市对上述三类人才进行调查,抽样方案为:三类人才男女各按照1∶1∶1的比例抽取,每省抽126人,每部分为42人,其性别比为1∶1。调查于2011年6月在全国范围内进行,按此方法在全国得到了3626个样本。二是在2010年12月进行的第三期中国社会妇女地位入户调查中,按照随机抽样的原则,请符合人才条件的调查对象在填写主问卷的同时填写“高层人才附卷”,用这一方法得到高层人才样本1020个,中层人才样本2193个。二种方法加总后,经过对职业和收入变量的严格检测,筛除了不合格样本713个,最终获得具有中级及以上职称、科级及以上行政级别、中层及以上管理人员特性的专业人员、行政人员和管理人员有效样本6126人。

本文所研究的政治精英包括了在政府、党委和群团部门、在国有事、企业单位担任实职、具有副科级及以上行政级别的在职干部。样本总数为1870人,其中女性为785人,占42%;男性为1085人,占58%。女性样本的平均年龄为46.7岁,标准差7.4岁;男性的平均年龄为46.5岁,标准差为7.4岁,两性年龄相当,基本无差异。女性样本中,目前行政级别为科级的占17.0%,处级占56.8%,局级及以上占26.2%。男性样本相应行政级别分别为:39.1%、42.3%和18.6%。两性样本的级别状况有一定差异,女性高层次政治精英所占比例高于男性。这与样本以配额方式获得有关,虽然样本并不太理想,无法做到全部随机,但本文的追求是对分性别的影响两性政治精英晋升的要素进行分析,其对结构性关系的阐释应当具有解释力。特别值得注意的是,因数据的局限性,本研究无法解释现在处于科级以上位置的政治精英是如何进入其行政职业的,而是解释什么样的因素可能影响其职位晋升。

2.变量说明先赋地位的测量使用父母教育程度和本人出生地。一般研究者多使用父亲职业和教育来测量出身的作用。本文以父母文化程度来测量,其取值是父亲或母亲文化程度最高者,纳入模型时区分为小学及以下、初中、高中/中专/中技、大专及以上四个类别。

人力资本各要素的测量从四方面入手:一是工作前受教育程度,即第一学历,指个人开始第一个工作之前接受教育的状况,区分为三种类别:高中/中专/中技及以下、大学专科、本科及以上。二是在职教育年数,指开始工作后通过培训或在职研读而获得的教育状况,以年数测量。三是所接受教育的质量,指最高学历是否是重点大学。四是工龄。

社会资本的测量。根据林南的观点,地位获得中的社会资本分为两类,一是“涉取的社会资本”,即嵌入于社会网络中、能为个体所获取的社会资本,亦称为社会网络资源;二是动员的社会资本,即地位获得过程中实际利用的社会资本,亦称为社会关系资源(Lin,1999;林南,2003:46 59)。本文以“需要时可以获得的帮助”测量社会网络资源和实际使用的社会资本,“需要时可以获得的帮助”是一个由多个变量建构的量表。问卷中有一个问题询问了“需要时下列人员能否帮你”,涉及的人员对象包括企业主、企业主管、厅局级及以上干部、处级干部、高级职称专业技术人员。量表的信度系数为0.823,量表的得分在模型分析中进行了标准化。女性政治精英的平均得分为0.55,男性为0.51,即女性略高于男性。

工作和家庭的平衡,分两部分测量。一是政治精英对性别角色分工的看法,根据被调查者对6项问题的回答构建量表,分别是“男人应该以社会为主,女人应该以家庭为主”、“挣钱养家主要是男人的事情”、“丈夫的发展比妻子的发展更重要”、“更重要的是帮助丈夫成就事业”、“事业成功的女人往往没有女人味”、“男人比女人更胜任领导的角色”。量表的信度系数为0.806,最高得分为30分,最低得分为6分,得分的高低反映了性别角色分工观念由传统到现代的变化。因为得分越高代表越传统,因此它与精英晋升之间的关系是负向的,反之亦然。二是家务劳动。问卷询问了被调查对象最近一年在做饭、洗碗、洗衣服/做卫生、日常家庭采购、照料孩子生活、辅导孩子功课、照料老人等七个方面承担家务劳动的情况,其选项为“从不、很少、约一半、大部分、全部”,我们将其分别赋值为0、1、2、3、4分,七个项目的得分相加,最小值为0分,最大值为28分,分值越低,承担家务劳动越少。女性家务劳动的平均得分为15.7,男性的平均得分为10.6。女性政治精英承担的家务劳动要比男性多。

表1 两性政治精英基本情况及比较

组织的性别环境状况从两个方面来测量。一是组织领导层的性别比例,分为三类情况:没有女性领导、女性领导不足三分之一、女性领导超过三分之一。二是组织内的性别歧视,问卷中询问了三个有关组织内性别歧视方面的问题,“同等条件下男性晋升比女性快”、“在技术要求高/有发展前途的岗位上男性比女性多”、“同职级女性比男性退休早”,量表的信度系数为0.56,最低分数为0,最高分数为3,经标准化后,最小值为0,最大值为1,男性的均值为0.33,女性的均值为0.34。两者感受接近。

3.样本基本情况和模型本文分析变量的基本情况见表1。其采用因变量超过2个类别的m logistic模型。模型中的因变量为政治精英的行政级别,区分为三个类型:科级、处级、局级及以上。分析从科级到处级和从处级向局级的晋升中起作用的原因,分析结果见表2。

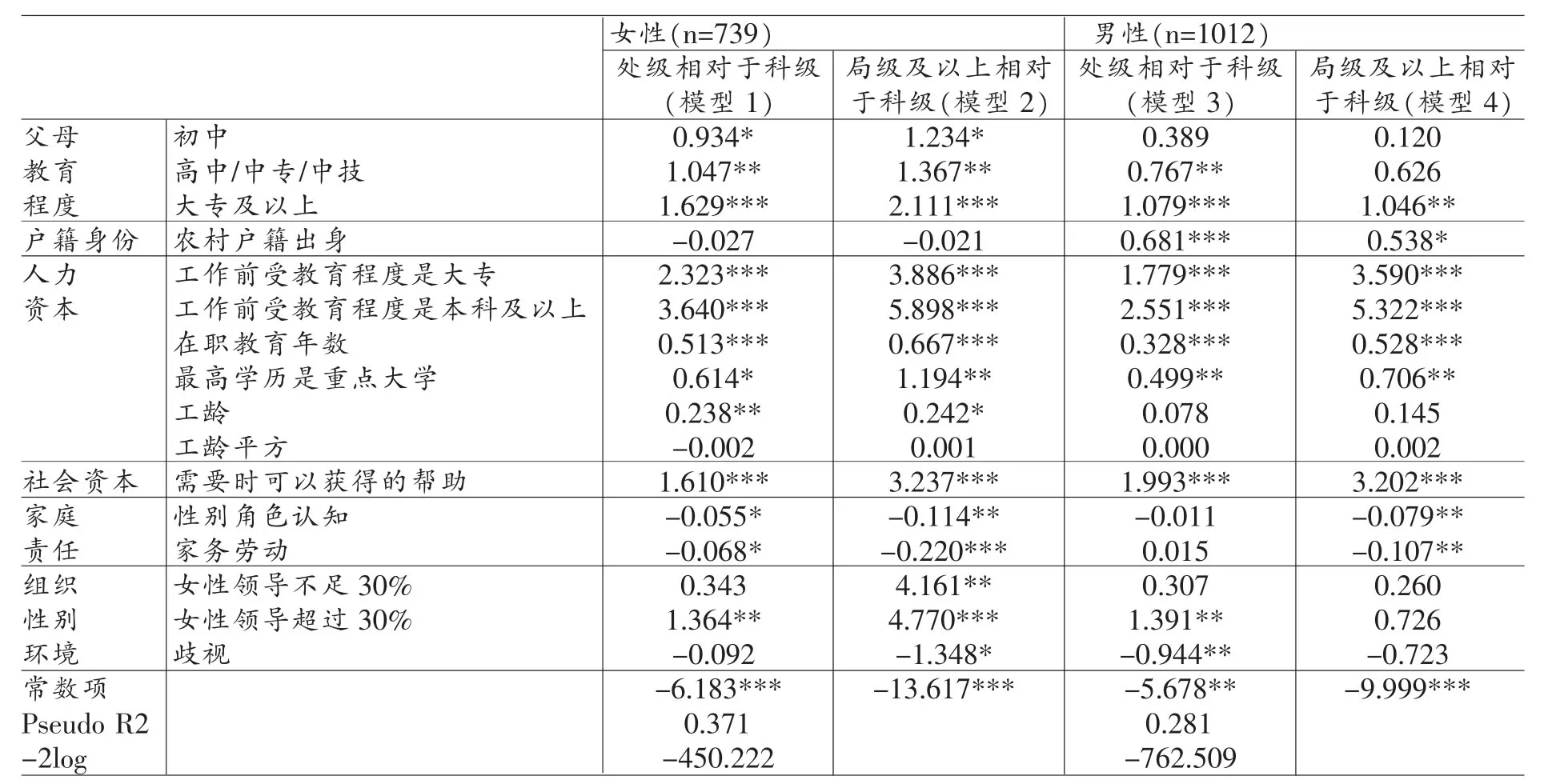

表2 女性和男性政治精英晋升之影响因素的m logistic模型

四、研究发现和理论讨论

通过对政治精英行政级别晋升之影响因素的分性别模型分析,本文认为以下发现值得深入讨论。

1.政治精英晋升之影响因素的性别比较首先,先赋因素对政治精英的晋升依然起作用,其作用方式有性别差异。(1)城乡身份对男性精英的晋升起作用,但对女性晋升无显著影响。有意思的是,出身为农村的男性,在从科级向处级的晋升中,获得了更多的向上流动的可能性。这一结论与吴晓刚和Treiman利用1996年数据所揭示的情况类似,他们认为户籍制度以及由此产生的高度选择性是造成这种现象的原因(Wu&Treiman,2004)。本文基本上认同他们的解释,我们的调查数据显示,农村户籍出身且已经进入到行政等级系列的男性政治精英,则农村户籍可能有了突出优势;以最高学历是重点大学的比例看,行政级别科级者为35.8%,处级者为48.7%,局级及以上者为51.1%。城镇户籍出身者,上述三个行政级别者最高学历是重点大学者的百分比分别为29.1%、43.9%和58.9%。(2)父母的受教育程度对其向上流动的作用显示出再生产机制的作用。研究显示,随父母文化程度的提高,这一因素对政治精英晋升的作用也在增强,文化程度在大专以上的女性更多地受惠于父母的影响;随着晋升层级的提高,家庭的作用更加明显。女性的晋升更具有精英再生产的意义。

第二,人力资本对男女政治精英的晋升都有显著影响,几乎无性别差异;从程度上看,女性晋升受到人力资本的影响要大于男性。(1)第一学历和最高学历是否是重点大学对女性行政干部向更高行政级别地位的晋升有显著作用。第一学历是本科及以上者在更高行政级别地位的获得上具有显著的优势。对于女性而言,相比于第一学历是高中及以下者,其是处级而非科级的机率比为3.64;其是局级而非科级的机率比为5.898。对于男性而言,相比于第一学历是高中及以下者,其是处级而非科级的机率比为2.551;其是局级而非科级的机率比为5.322。(2)最高学历是重点大学的女性,其是处级而非科级的机率比是0.614;是局级而非科级的机率比是1.194。最高学历是重点大学的男性,其是处级而非科级的机率比是0.499;是局级而非科级的机率比是0.706。(3)人力资本变量唯一的性别差异出现在从科级向处级的晋升中。工龄对女性在这一层级的晋升有明显的正向作用,这意味着一些女性从科级向处级的晋升是“熬年头”得来的。工龄每增加一年,其是处级而非科级的机率增加27%。

第三,社会资本对两性政治精英的晋升有同样显著的正向作用。对女性而言,需要时可以获得的帮助每增加一个单位,其是处级而非科级的机率比为1.61;是局级而非科级的机率比为3.237。对于男性而言,需要时可以获得的帮助每增加一个单位,其是处级而非科级的机率比为1.993;是局级而非科级的机率比为3.202。社会资本尤其对于两性更高地位如局级及以上地位晋升的影响更为显著。

第四,政治精英在工作和家庭的平衡的因素上有明显的性别差异,这一因素对男性从科级向处级的晋升毫无关联,但对女性的影响却是显著负面的。(1)从性别角色分工的观念看,女性政治精英的性别角色分工观念越是趋于传统,其向更高层级的晋升可能性越低;而那些打破性别角色分工观念的女性则有更好的向上晋升的机会。女性政治精英的性别角色观念得分每增加一个单位,即趋向传统性别角色观念得的分值每增加一个单位,其为处级而非科级的可能性降低5%;其为局级而非科级的可能性降低11%。男性政治精英的性别角色观念亦对其处于局级位置的可能性有影响,其趋向传统性别角色观念得的分值每增加一个单位,其为局级而非科级的可能性降低8%。(2)家务劳动的承担对女性的晋升有显著的负向作用;对男性局级及以上政治精英们亦有负面影响,但对女性的负面影响要大于男性。女性家务劳动每增加一个单位,其是处级而非科级的机率下降6.6%;是局级及以上而非科级的机率下降20%。男性承担家务的状况对其向中级行政地位的晋升没有显著影响,但对其向局级及以上地位晋升有负向影响,家务劳动每增加1个单位,其是局级及以上而非科级的机率下降10%。平衡工作和家庭间的关系是两性行政干部在地位晋升时都要面对的问题,对女性更为明显。

第五,组织的性别环境对于两性政治精英晋升存在影响。(1)性别友好型的组织环境,即女性领导占1/3以上者,明显地有利于女性政治精英的晋升,特别是对女性局级及以上者更为明显。组织中女性领导比例大于30%跟没有女性领导的相比,女性是处级而非科级的可能性增加2.9倍,是局级及以上而非科级的可能性增加116倍。改变组织的性别环境将有助于女性的职业发展。(2)在组织的性别环境中女性领导不足30%的状况下,女性精英处于局级或以上的可能性增加。这是一个非常有意思的发现,这可能意味着我们选拔女干部的公共政策在发挥作用,当组织中女性领导达不到30%的标准时,身为“女性”便获得了更多的晋升机会,这种“性别点缀”或政策需求的作用对女性的晋升是正向作用的。(3)当事人感知的组织中存在的性别歧视的影响方式非常有意思,对女性来说,在局级而非科级的机率因为其性别歧视下降74%。但这种状况对男性向局级及以上地位的晋升没有显著影响。

2.两性政治精英晋升之路的比较研究从模型分析看,可以分辨出四种政治精英的晋升之路。

(1)影响女性处级政治精英晋升的因素。模型1展示的Y标准化数据[1]对模型的logit系数进行Y标准化(Y-standardization)处理。发现,影响女性晋升处级的最为显著的因素包括:自身受教育程度在大专以上、父母受教育程度大专及以上、社会资本、组织环境中女性领导超过30%、重点大学毕业、工作后的继续学习。有一定影响的因素是:性别角色观念现代、家务劳动的承担。这说明,女性处级政治精英的晋升重点受到其个人人力资本、父母社会经济地位、社会资本和组织性别环境的影响;性别因素对其有影响,但处于相对次要的位置。

(2)女性局级及以上政治精英得以晋升的影响因素。模型2的Y标准化数据分析发现,影响女性局级及以上地位的政治精英的晋升最为显著的前四位因素依次为:自身受教育程度为大专以上、组织环境中女性领导超过30%、需要时可以获得的帮助、父母受教育程度为大专以上。而次要影响的因素有:最高学历是重点大学、在职教育年数、组织中存在的性别歧视、家务劳动与性别角色观念。这意味着一位高层女性政治精英的晋升不仅聚集了天时、地利和人和(先赋地位、人力资本、社会资本和组织环境)的优势,还要具有平等的性别意识和平衡工作和家庭的能力。

(3)男性处级政治精英的晋升。模型3的Y标准化数据发现,影响男性处级政治精英的晋升最为显著的因素包括:工作前受教育程度是本科及以上、需要时可以获得的帮助、父母文化程度大专以上、女性领导超过30%、最高学历是重点大学。次级影响因素有:户籍出身、在职教育年数、个人感受到的性别歧视。这说明,社会对于男性政治精英的成长还是相当开放的,其晋升基本是沿着传统的职业生涯之路。传统的性别分工观念和家庭责任对其地位的获得皆无影响。

(4)男性局级及以上的政治精英的晋升。模型4的Y标准化数据发现,影响男性局级及以上的政治精英的晋升最为显著的因素包括:自身受教育程度为大专以上、需要时可以获得的帮助、父母受教育程度为大专以上。父母受教育程度在大专和本科及以上,有在职学习、社会资本、现代的性别观念。组织环境中女性领导超过30%、次级的影响因素包括:农村出身、性别角色观念与家务劳动。而组织的性别环境对其晋升皆无关系。这说明,在高层次男性政治精英的晋升中传统的因素,如先赋性的、个人人力资本、社会资本起重要作用,但性别观念和家务劳动因素也起到作用,这意味着高层次男性政治精英的成长也需要其具有平等的性别观念。

总结上述四个模型发现,两性政治精英晋升共同的具有显著性影响因素有:在教育方面都投入了很高的人力资本和有人脉(社会资本)关系;差异性重点表现为在性别方面,女性政治精英地位的获得会更多地受惠于组织性别环境、自身具有的性别平等观念和平衡工作和家庭的能力。同时,男性高层次政治精英的晋升同样需要具有平等的性别观念和平衡工作和家庭的能力。

回到前述我们对中国社会结构具有的“身份社会”认识和理论关怀。帕金的“社会排斥”理论认为,各种社会集团都会通过一定的程序,将获得某种资源和机会的可能性限定在具备某种资格的小群体内部。(Parkin,1979)对政治精英晋升的分析,我们尝试做以下推测。第一,现当代,我国政治精英的晋升深受人力资本和社会资本的作用,那些没有接受大专以上教育和不具有社会资本的人将无法进入到政治精英的圈子中,由学历和社会关系构成的社会壁垒已经形成。第二,男性政治精英的晋升具有了一定的开放度,那些拥有了大专以上教育、出身为农村户籍、具有社会资本的男性有可能将其农村出身作为政治资本加以使用,获得其政治位置。第三,女性政治精英的晋升受惠于父母的社会经济地位,那些父母文化在小学以下的女性被排除在政治精英之外。而女性要想成为政治精英,获得晋升的可能不仅要拥有与男性相同的人力资本和社会资本,还要拥有平等的性别观念、平衡工作和家庭关系的能力以及特有的组织性别环境。可以说,现当代中国依然具有身份社会的特点,男性通过提升人力资本和建构社会资本便能够具有纳入政治精英成长的路径;而女性不仅要提升人力资本和建构社会资本,还要有赖于父母的社会经济地位、个人的性别平等观和平衡工作和家庭的能力,才能够在政治精英的晋升上有所收获。

[1]Becker,Gary.1991.A Treatise on the Family.Enlarged Edition.Cambridge:Harvard University Press.(First edition, 1981).

[2]Blau P.M.,Duncan,O.D.1967.The American Occupational Structure.New York:Wiley.

[3]Brodsgaard,K.E.2003.“China’s Cadres and Cadre Management System.”In Damage Control:The Chinese Communist Party in the Jiang Zemin Era.Edited byWang Gungwu and Zheng Yongnian.Singapore:Singapore University Press.;

[4]Centra,J.A.,and Gaubatz,N.B.2000.Is There Gender Bias in Student Evaluations of Teaching?The Journal of Higher Education,(71):17-33.

[5]Cohen I.,J.Brosechak and H.A.Haveman.1998.And Then There Were More?The Effect of Organizational Sex Composition on the Hiring and Promotion of Managers.American Sociological Review 63(5).

[6]England,Paula,George Farkas,Barbara Stanek Kilbourne,and Thomas Dou.1988.“Explaining Occupational Sex Segregation and Wages:Findings from a Modelwith Fixed Effects.”American Sociological Review 53:544-58.

[7]Farida Jalalzaiand Mona Lena Krook,2010:Beyond Hillary and Benazir:Women’s Political Leadership Worldwide

[8]Ganzeboom,Harry B.G.,Donald J.Treiman,and Wout C.Ultee.1991./Comparative Intergenerational Stratification Research:Three Generations and Beyond.0 An nual Review of Sociology(17):277-302.

[9]Granovetter,Mark,1974,Getting a Job:A Study of Contacts and Careers.Cambridge,MA:Harvard University Press.

[10]Hauser,Robert M.and David L.Featherman.1976.Equality of Schooling:Trends and Prospects.0Sociology of Edu cat ion(49):99-120.

[11]Huffman Matt L.and PhilipN.Cohen.2004.??Occupational Segregation and the Gender Gap in Workplace Authority:National versus Local Labor Markets.Sociological Forum(Ma):121-147.

[12]Kanter,R.M.1977.Men and Women of the Corporation.New York:Basic Books.

[13]Lee.H.Y.1991.From Revolutionary Cadres to Party Technocrats in Socialist China.Berkeley.CA:University of California Press.

[14]Li,Bobaiand Andrew G.Walder.2001./Career Advancement as Party Patronage:Sponsored Mobility into the Chinese Administrative Elite,1949-1996.0 American Journ al of Sociology(106):1371-1408.

[15]Lin,Nan,and Yanjie Bian.1991.Getting Ahead in Urban China.American Journal of Sociology 97:657-88.

[16]Oakley,J.G.2000,,Journal of Business ethics,27(4))

[17]Parkin,Frank.1979.Maxism and Class Theory:A Bourgeois Critique.New York:Columbia University press.

[18]Sewell,W.,and R.M.Hauser.1975.Education,Occupation and Earnings;Achievement in the Early Career.New York:Academic Press.

[19]Walder,Andrew G.and Hu Songhua.2009.Revolution,Reform,and Status Inheritance:Urban China,1949-1996. American Journal of Sociology(114):1395-1427.

[20]Walder,Andrew G.,Bobai Li&Donald J.Treiman 2000.“Politics and Life Chances in a State2socialist Regime: Dual Career Paths into the Urban Chinese Elite,1949 to 1996.”American Sociological Review.65.

[21]WolfWendy C.and Neil D.Fligstein.1979.Sex and Authority in the Workplace:The Causes of Sexual Inequality. American Sociological Review(2):235-252.

[22]边燕杰:《社会网络与求职过程》,载涂肇庆、林益民主编《改革开放与中国社会:西方社会学文献述评》,〔香港〕牛津大学出版社1999年版。

[23]边燕杰、张文宏:《经济体制、社会网络与职业流动》,〔北京〕《中国社会科学》2001年第2期。

[24]国家统计局社会科技和科技统计司编:《中国妇女儿童状况统计资料2010》,内部发行。

[25]李黎明、李卫东:《阶层背景对本科毕业生职业地位获得的影响》,〔上海〕《社会》2009年第5期。

[26]李路路、王奋宇:《当代中国:现代化进程中的社会结构及其变革》,〔杭州〕浙江人民出版社1992年版。

[27]李强:《社会分层》,载李培林、李强、马戎主编《社会学与中国社会》,〔北京〕社会科学文献出版社2008年版。

[28]李忠路:《工作权威层的性别差距及影响因素》,〔上海〕《社会》2011年第2期。

[29]联合国开发署网:Human Development Report(2009),Gender empowermentmeasure and its components.

[30]林南:《社会网络与地位获得》,〔北京〕《马克思主义与现实》2003年第2期。

[31]林南:《社会资本关于社会结构与行动的理论》,张磊译,上海人民出版社2005年版。

[32]林南、边燕杰:《中国城市中的就业与地位获得过程》,载边燕杰等主编《市场转型与社会分层:美国社会学者分析中国》,〔上海〕三联书店2002年版。

[33]刘欣:《当前中国社会阶层分化的多元动力基础:一种权力衍生论的解释》,〔北京〕《中国社会科学》2005年第4期。

[34]刘欣:《当前中国社会阶层分化的制度基础》,〔北京〕《社会学研究》2005年第5期。

[35]孟宪范:《弱嵌入性与女性研究》,载孟宪范主编《转型社会中的中国妇女》,〔北京〕中国社会科学出版社2004年版。

[36]许叶萍、石秀印:《在社会上贡献于市场中受损的女性就业悖论》,〔南京〕《江苏社会科学》2009年第3期。

[37]周雪光、图玛、摩恩:《国家社会主义制度下的社会阶层动态分析:1949-1993年的中国城市状况》,载边燕杰等主编《市场转型与社会分层:美国社会学者分析中国》,〔上海〕三联书店2002年版。

[38]周玉:《社会网络资本与干部职业地位获得》,〔上海〕《社会》2006年第1期。

〔责任编辑:方心清〕

佟新、刘爱玉,北京大学社会学系教授 100871

本文系2010年教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目《女性高层次人才成长规律及发展对策研究》(课题编号10JZD0045-1)、2011年全国社会科学基金重大项目《第三期全国妇女地位调查》(课题编号10@ZH020)阶段性成果。