新型城镇化对缩小城乡收入差距的作用

——基于城乡二元收入的理论模型与实证检验

赵永平,徐盈之

(1.东南大学经济管理学院,江苏南京,211189;2.兰州商学院经济学院,甘肃兰州,730020)

新型城镇化对缩小城乡收入差距的作用

——基于城乡二元收入的理论模型与实证检验

赵永平1,2,徐盈之1

(1.东南大学经济管理学院,江苏南京,211189;2.兰州商学院经济学院,甘肃兰州,730020)

基于城乡二元收入模型理论分析与实证检验了新型城镇化对城乡收入差距的作用机制。研究结果表明:若新型城镇化战略的实施不打折扣,则无论是在刘易斯的劳动力“无限供给”阶段,还是在劳动力“有限剩余”阶段,新型城镇化始终会缩小城乡收入差距;利用我国 2000—2011年省际面板数据对新型城镇化与城乡收入差距之间的作用机制进行了实证检验,检验结果显示新型城镇化对缩小城乡收入差距的作用显著,同时新型城镇化也受到城乡收入差距缩小带来的良性反馈作用。因此积极稳妥地推进新型城镇化,是缩小我国城乡收入差距的有效途径。

新型城镇化;城乡收入差距;二元收入理论;指标体系;泰尔指数;作用机制

一、问题的提出与文献述评

随着经济社会的快速发展,2011年我国城镇化率首次突破50%达到51.27%,标志着我国从乡村型社会向城市型社会的历史性转变,但城乡二元结构及其惯性依然存在,最典型的表现就是城乡收入差距日益扩大,并由此产生一系列深层次的经济和社会问题,这些问题已成为制约中国经济社会和谐发展的瓶颈。在经济发展方式亟需转变,城乡居民收入和生活水平亟需提高,城镇化进入新一轮发展阶段的时代背景下,如何通过城镇化破解城乡收入差距问题已成为政府、社会和广大学者关注的焦点。当前,国家已提出新型城镇化战略并对其寄予厚望,因此旨在校正和优化传统城镇化的新型城镇化能否从根本上促进城乡收入差距缩小是本文着重探讨的问题,以期对提升城镇发展质量、促进生活方式和经济社会结构走向城乡一体化提供有益参考。

纵观国内外既存文献,学者们关于城镇化对城乡收入差距的影响做了大量有意义的研究探索,概括起来主要有以下三种观点:第一,城镇化对城乡收入差距的影响呈先扩大后缩小的倒 U 形变化轨迹。Glomm[1]、陈宗胜[2]等学者利用两部门模型对城市化与城乡收入差距的倒U型假说进行了理论证明。王小鲁和樊纲[3]研究表明我国收入差距具有库兹涅茨曲线的趋势特征。周云波[4]认为城市化是导致倒U现象出现的主要原因。第二,城镇化扩大了城乡收入差距。马恩涛和王永菲[5]研究发现社会保障的制度性缺陷、公共产品在城乡之间的供给不平衡等是我国城乡收入差距扩大的主要原因。重工业优先发展战略以及由此衍生的一系列政府干预经济的政策[6]、资源配置的城镇偏向[7]等都导致城乡收入差距拉大。第三,城镇化缩小了城乡收入差距。城市集聚经济促进了服务业的繁荣,吸收了大量农村劳动力,有利于提高农村居民收入,从而缩小城乡收入差距[8]。陆铭和陈钊[9]通过实证分析认为城市化总体上对城乡收入差距具有缩小的作用。李启平等[10]研究表明创意农业促进了城镇化发展,有利于缩小城乡收入差距。

综上所述,现有成果都在分析传统城镇化对城乡收入差距的影响,但并未形成一致性的结论,这可能与衡量指标的选取以及样本数据等因素有关。同时,目前尚未见到从新型城镇化视角对城乡收入差距的研究。因此,本文突破以往传统城镇化的研究视角,将新型城镇化纳入城乡二元收入理论模型,通过理论分析新型城镇化对城乡收入差距的长期影响及作用机制,并利用省级面板数据对其进行实证检验,最后给出结论与对策建议。

二、理论模型的构建与研究假说的提出

新型城镇化是体现“以人为本”、全面协调可持续发展的科学理念,注重质量和内涵发展,在市场主导和政府引导下,实现集约高效、结构优化、功能完善、城乡一体、环境友好、生态宜居、社会和谐以及大、中、小城市和小城镇协同优化的城镇化发展道路。新型城镇化并不是对传统城镇化的全面否定,而是对其进行校正和优化。本文在借鉴已有研究成果的基础上构建城乡二元收入模型来分析新型城镇化对城乡收入差距的作用机制。

(一) 模型的基本假设

假设 1:全社会可分为城镇和农村两部门,劳动力可分为城镇劳动力和农村劳动力;

假设2:劳动力自由流动,劳动力报酬(W)通过完全竞争劳动力市场的供求关系决定;

假设 3:新型城镇化战略实施必须不打折扣,即必须坚持“以人为本”,有效推进农民工市民化,加强产业的支撑功能,强调城镇化的质量提升;

假设 4:新型城镇化战略实施能为城镇和农村两部门创造的就业规模之比为(Lu/Lr),可将其作为新型城镇化水平(u)的函数。

(二) 模型构建与分析

目前无论是城镇劳动力还是农村劳动力都未进入劳动力供给曲线向后弯曲的区域,故模型设定常规型劳动力供给曲线,采用以下城乡二元收入方程描述两类劳动力的收入水平:

方程(1)表示城镇居民在劳动力市场均衡时的收入水平(Wu)与劳动力就业规模(Lu)之间的关系,方程(2)表示农村居民在劳动力市场均衡时的收入水平(Wr)与劳动力就业规模(Lr)之间的关系。

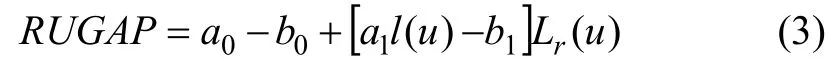

新型城镇化既能拉动居民消费,又能优化和创造投资需求,是一种典型的消费、投资双源性内需,有利于扩大内需,增加就业,对城镇和农村劳动力均有派生性需求。假设新型城镇化为城镇和农村劳动力创造的就业规模之比为Lu/Lr=l,则l=l(u),其中u表示新型城镇化水平,同理Lr=Lr(u),城乡收入差距(RUGAP)可定义为城镇居民收入水平与农村居民收入水平之差,引入新型城镇化变量可得(3)式:

对(3)式关于u求导得:

从(5)式可知,新型城镇化对城乡收入差距的影响不仅取决于二元劳动力市场上劳动力供给系数,也与新型城镇化为两类劳动力创造的就业需求规模偏向直接相关,下面分两种情况进行分析:

(1)当农村劳动力处于刘易斯“无限供给”状态下,农村劳动力的供给曲线斜率b1=0,城乡收入差距变化的表达式简化为,表明城乡收入差距只与城镇部门就业规模偏向有关。若新型城镇化的实施坚持“以人为本”,通过校正“半城市化”从而提高城镇化质量,促进农民工市民化,吸纳大量农村转移劳动力,依据雷布津斯基定理有,则,那么新型城镇化有利于缩小城乡收入差距;反之,若实施新型城镇战略并没有促进农民工市民化,则,那么,即新型城镇化将拉大城乡收入差距。

(2)当农村剩余劳动力处于“有限剩余”时期,农村劳动力的供给曲线斜率b1〉0,由于供给曲线斜率在一定时期内保持基本稳定,所以新型城镇化对城乡收入差距的影响取决于其对两类劳动力派生需求规模的偏向。若新型城镇化能推动消费和投资有效增长,必然是以产业的繁荣发展为基础,那么城镇必然要不断吸收农村劳动力来支撑城镇产业的发展和城镇规模的扩大,这有利于促进农民工市民化,故有,,则,即新型城镇化缩小城乡收入差距;若新型城镇化倾向于增加城镇劳动力的就业需求而不利于农村劳动力有效转移,则,那么,将扩大城乡收入差距。

基于理论分析提出待检验的假说:若新型城镇化战略的实施不打折扣,则无论是在刘易斯的农村劳动力“无限供给”阶段,还是在劳动力“有限剩余”时期,新型城镇化始终会缩小城乡收入差距。

三、变量选取及其水平测度

(一) 数据来源与说明

本文采用2000—2011年我国30个省份的面板数据,西藏的数据大量缺失,故不在本文的分析样本之列。文中数据来自历年《中国统计年鉴》《中国城市统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国能源统计年鉴》。同时以2000年为基期对名义数据进行平减,涉及美元计价的变量通过当年的平均汇率换算成人民币指标后再进行处理。

(二) 新型城镇化发展水平测度

目前我国“半城镇化”问题比较突出,实际城镇化率仅为35%左右,说明人口城镇化率在某种程度上统计意义大于实际意义,现行城镇化率已经不能承载“以人为本”和注重质量的新型城镇化的全部内容,因此,本文基于新型城镇化的本质内涵,遵循科学性、客观性、可获得性的原则,构建其综合评价指标体系(见表1),为消除赋权过程中的主观因素,本文采用改进的熵值法确定新型城镇化各指标的权重,测算的新型城镇化水平(NEURB)如表2所示,限于篇幅只报告了三大区域的测算结果。可以看出,我国新型城镇化发展水平整体低于现行城镇化率。在时间维度上2000—2006年新型城镇化水平呈波动中的缓慢上升态势,2006年以后出现明显上升趋势。在空间维度上各省份的新型城镇化水平具有异质性特点,三大区域呈现出东部、中部、西部依次递减的变化趋势。

表1 新型城镇化综合评价指标体系

(三) 城乡收入差距的指标选取与衡量

通常衡量城乡收入差距的指标主要有城乡收入比、基尼系数和泰尔指数。城乡收入比反映城乡收入差距的绝对差距,但存在不包含城乡人口结构变化的缺陷;基尼系数对高收入群体的数据非常敏感,但高收入群体的收入数据很难准确地获取,对基尼系数的估算结果影响较大;泰尔指数既考虑到城乡居民绝对收入的变化,也考虑到城乡人口结构的变化,能更全面地反映城乡居民收入差距变化,因此本文采用泰尔指数来衡量城乡收入差距(RUGAP),测算公式为:

其中i=1,2分别表示各省份的城镇和农村,nit表示t时期各省份城镇或农村的人口数,n为所有省份城镇或农村的总人口,yit表示t时期各省份城镇人均可支配收入或农村人均纯收入,y是各省份城镇或农村人均收入的平均值。具体测算的泰尔指数如表3所示,可知在时间维度上2000—2006年泰尔指数出现小幅波动,2006年以后出现缓慢下降趋势。在空间上各省份泰尔指数具有异质性特点,三大区域按中部、东部、西部依次递减。

四、实证检验

(一)变量的平稳性检验与协整分析

为保证检验结论的稳健性,分别采用LLC、IPS、Fisher-ADF和 Fisher-PP检验对变量数据进行平稳性检验。从单位根检验结果来看,在 1%的条件下显著拒绝存在单位根的原假设,可判定这两个变量是 I(0)过程,说明变量原序列数据平稳,可直接进行协整分析。本文通过 Pedroni检验方法来分析新型城镇化与城乡收入差距是否存在协整关系。利用维度内检验和维度间检验的7个统计量,以协整方程的回归残差为基础来检验面板变量之间的协整关系,检验的原假设为面板变量之间不存在协整关系,滞后阶数通过Schwarz准则自动获取,Newey-West的窗宽使用Bartlett kernel选择,协整检验结果如表4所示。

表2 我国新型城镇化发展水平

表3 我国城乡收入差距的泰尔指数

表4 Pedroni检验结果

表4显示,7个统计量中有5个均以1%的显著性水平下拒绝不存在协整关系的原假设,即新型城镇化与城乡收入差距之间存在协整关系,估计的协整方程如(7)式所示:

根据t值可知,当新型城镇化发展水平增加(下降)1个百分点,则城乡收入差距下降(增加)0.103 5个百分点,说明长期新型城镇化对缩小城乡收入差距具有明显的促进作用。主要是因为新型城镇化的核心是“以人为本”,致力于打破二元结构的体制机制,合理校正和全面优化传统城镇化,促进农民工市民化。同时,农村剩余劳动力减少有利于农业规模化生产,提高农业劳动生产率和农民收入水平,从而缩小城乡收入差距。相反,传统城镇化与城乡收入差距没有形成稳定的反向关系,主要是由于改革开放以来城乡二元化局面仍得以维持,严重制约了中国城乡之间的劳动力自由流动,加之城镇化结构、功能和定位等方面的偏差,使物的城镇化甚于人的城镇化。

(二) 变量的脉冲响应与方差分解分析

为进一步探索城乡收入差距和新型城镇化之间的作用机制,本文基于两变量的VAR模型,利用累积的脉冲响应进行分析,再通过方差分解分析某个结构冲击对内生变量变化的贡献度,评价不同结构冲击的重要性。从二者对相关冲击的动态反应来看(见图1、图2),当新型城镇化在第1期受到一个标准差的冲击后,将会对城乡收入差距产生一个负向冲击效果,说明新型城镇化能缩小城乡收入差距,而这种累积效应在第2期达到最大,第4期以后逐渐收敛为一个平稳负向效应。反之,当新型城镇化受到城乡收入差距的一个标准差冲击后,产生的冲击效应也是负的,说明城乡收入差距的缩小也会进一步推动新型城镇化进程,并在第3期达到最大效应,第6期之后呈收敛状态。根据二者的方差分解(见图3、图4),除各自本身的贡献率之外,新型城镇化对缩小城乡收入差距的贡献率达33%,而城乡收入差距收敛对新型城镇化发展的贡献度为17%,这进一步证明了推进新型城镇化战略对缩小城乡收入差距的作用非常显著,同时也发现缩小城乡收入差距有利于促进新型城镇化发展,二者之间也存在双向负反馈的作用机制。

图1 NEURB 对RUGAP的冲击响应

图2 RUGAP对NEURB的冲击响应

图3 NEURB 对RUGAP的方差贡献

图4 RUGAP 对NEURB的方差贡献

五、结论与建议

传统城镇化并没有使城乡收入差距自动缩小,所以只有对以往城镇化进行校正和优化,打破阻碍城乡一体发展的瓶颈因素,走新型城镇化道路才是破解城乡收入差距问题的有效途径。本文将新型城镇化水平纳入城乡二元收入的理论模型,在新型城镇化战略实施不打折扣的条件下,对新型城镇化与城乡收入差距的作用机制进行了理论分析并提出研究假说,面板数据的实证检验结果完全支持该假说,并发现新型城镇化与城乡收入差距之间也存在长期双向负反馈的作用机制。基于上述结论,本文提出以下的对策建议:

(1) 创新体制机制,消除城乡二元结构和城镇内部新二元结构。建立城乡统一的户籍制度,剥离捆绑在户籍制度上的各种差别性的公共福利待遇,实现城乡居民在享受公共服务等方面的地位平等和机会均等;创新土地制度改革,明晰土地产权,赋予农民对土地流转的主体地位,健全土地价格形成的市场机制;建立健全统一的社会保障体系,以城镇社会保障体系覆盖农民工为突破口,逐步实现从传统土地保障向现代社会保障转变,从根本上消除城乡二元结构和城镇内部新的二元结构,使城乡居民共享城镇化改革成果。

(2) 通过市场主导和政府引导促进农民工市民化。通过市场机制推动农村劳动力自由转移,增加就业的选择机会,逐渐扭转以往以不等价交换途径向城市流动的趋势;政府应通过制度创新合理引导农村转移人口的市民化,实现公共资源、公共服务、社会福利和社会保障的城乡一体化;调整政府支出结构,财政支出向 “三农”和文教科卫事业方面倾斜,加强对农村劳动力的职业技能培训,提高农村劳动力的就业能力。

(3) 强化产业支撑,增强城镇吸纳农村转移劳动力的能力。坚持产城互动的发展模式,大力调整产业结构,改造传统工业,优化第二产业内部结构,加快新型工业化进程,推动信息化和工业化融合发展;加快发展现代农业,构建科学合理的产业分工协作体系,扶持和培育龙头企业,发挥其示范和带动作用;根据农村转移劳动力的数量和规模,合理布局和发展与之相适宜的生产生活服务型产业,增强城镇吸纳转移劳动力的能力。

[1]Glomm G.A model of growth and migration [J].Canadian Journal of Economics,1992(4): 901-922.

[2]陈宗胜.倒U曲线的“阶梯形”变异[J].经济研究,1994(5): 55-59.

[3]王小鲁,樊纲.中国收入差距的走势和影响因素分析[J].经济研究,2005(10): 24-36.

[4]周云波.城市化、城乡差距以及全国居民总体收入差距的变动——收入差距倒 U 形假说的实证检验[J].经济学季刊,2009(4): 1239-1256.

[5]马恩涛,王永菲.城乡居民收入分配差距及其财税政策应对[J].湖南财政经济学院学报,2013(1): 122-127.

[6]林毅夫,刘明兴.中国经济的增长收敛与收入分配[J].世界经济,2003(8): 3-14.

[7]陶然,刘明兴.中国城乡收入差距、地方政府开支及财政自主[J].世界经济文汇,2007(2): 1-21.

[8]Mehta A,Hasan R.The effects of trade and services liberalization on wage inequality in India [J].International Review of Economics &Finance,2012(23): 75-90.

[9]陆铭,陈钊.城市化、城市倾向的经济政策与城乡收入差距[J].经济研究,2004(6): 50-58.

[10]李启平,向国成,晏小敏.农村劳动力转移的新途径:创意农业[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2013(6): 1-6.

Effect of New Urbanization on Narrowing Urban-Rural Income Gap: Based on the Theoretical Model of Urban-Rural Income and Empirical Test

ZHAO Yongping1,2,XU Yingzhi1

(1.School of Economics and Management,Southeast University,Nanjing 211189,China;2.School of Economics,Lanzhou University of Finance and Economics,Lanzhou 730020,China)

In this paper,the authors make a theoretical analysis and empirical test for mechanism of new urbanization and urban-rural income gap based on the urban-rural income model.The results show that new urbanization will always narrow the income gap between urban and rural areas;if the implementation of new urbanization strategy is uncompromised,regardless of the labor force in the Lewis “unlimited supply” stage,or in “limited supply” stage,Then,this mechanism has been tested by using 2000—2011 inter-provincial panel data.The empirical results show that the new urbanization has significant effect on narrowing the urban-rural income gap,while new urbanization receives positive feedback.Therefore,that China pushes forward the new urbanization actively and steadily is an effective way to narrow the urban-rural income gap.

new urbanization;urban-rural income gap;the urban-rural income model;indicator system;Theil index;mechanism

F293

:A

:1672-3104(2014)04-0037-06

[编辑: 汪晓]

2014-01-10;

:2014-06-06

国家社会科学基金重大项目(12&ZD207);江苏省高校哲学社会科学研究重点项目(2013ZDIXM029);中央高校基本科研业务费专项资金项目(2242013S40005);江苏省高校“青蓝工程”项目;江苏省普通高校研究生科研创新计划项目(KYLX_0074)

赵永平(1980-),男,甘肃会宁人,东南大学经济管理学院博士研究生,主要研究方向:城市与区域发展;徐盈之(1970-),女,浙江杭州人,东南大学经济管理学院教授,博士生导师,主要研究方向:区域经济,环境经济,数量经济