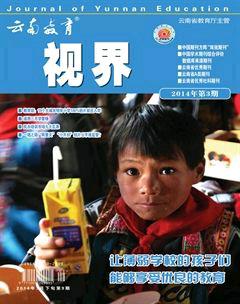

让薄弱学校的孩子们能够享受优良的教育

2月13日,在国务院新闻办举行的新闻发布会上,教育部副部长刘利民就加快改善农村义务教育薄弱学校基本办学条件等方面情况,进行介绍并答记者问。

刘利民首先介绍了近年来全国改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件的有关情况。他说,党中央、国务院一直对农村义务教育发展高度重视,近年来,在各级政府的努力下,农村教育发展取得了明显成效,逐步健全了农村义务教育经费保障机制,规范了农村学校布局调整,实施了全国中小学校舍安全工程、农村义务教育薄弱学校改造计划、农村初中改造工程等一系列重大工程项目,改善了农村义务教育学校办学条件。但是,贫困地区,包括集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点地区、民族地区和边境地区,经济社会发展依然相对滞后,办学成本较高,教学条件较差,寄宿制学校宿舍、食堂等生活设施不足,村小和教学点运转比较困难,教师队伍不够稳定,仍然是我国义务教育事业发展的薄弱环节,是实现义务教育均衡发展的重点和难点。

党的十八大和十八届三中全会都对推进农村教育发展提出了明确要求。今年1月,中共中央、国务院印发了《关于全面深化农村改革、加快推进农业现代化的若干意见》,进一步明确要求推进城乡基本公共服务均等化,加快改善农村义务教育薄弱学校基本办学条件。中央领导同志也多次强调要办好农村义务教育,推进教育公平。为尽快改善贫困地区义务教育面貌,切实缩小区域、城乡、校际差距,大力促进教育公平,根据党中央、国务院的决策部署,教育部、发展改革委、财政部在广泛调研和征求意见的基础上制定了《关于全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件的意见》,已于2013年年底印发。

三部委《意见》紧扣推进城乡一体化建设,统筹城乡义务教育资源均衡配置,重点向农村、边远、贫困、民族地区倾斜,提出了6项具体任务:

一是保障基本教学条件。教室应符合有关规范要求。要配备必要的教学仪器设备、器材、图书和合格的课桌椅,因地制宜地建设运动场地和体育设施。

二是改善学校生活设施。保障寄宿学生每人1个床位。根据实际需要配备必要的洗浴设施和条件。食堂或伙房满足就餐需要。设置开水房或安装饮水设施,厕所要有足够厕位。北方和高寒地区学校配备冬季取暖设施。设置必要的安全设施,维护师生安全。

三是办好必要的教学点。对确需保留的教学点,要继续办好,在教师配置、教师待遇、公用经费核定等方面,对教学点进行倾斜支持。不足100人的按照100人的学生来核拨经费,确保教学点能够正常运转。

四是妥善解决县镇学校大班额问题。通过科学规划学校布局、加强新建住宅区配套学校建设、采取新建、扩建、改建等措施,首先解决66人以上的超大班额问题。

五是推进教育信息化。目前,国家已经为村小学和教学点配置数字教育资源接收和播放设备。下一步,将稳步推进农村学校宽带网络、数字教育资源、网络学习空间建设。同时,加快学籍管理等教育管理信息系统应用。用信息化的手段把优质教育资源辐射到村小和教学点。

六是提高教师队伍素质。完善农村教师补充机制,实行公办学校校长教师交流轮岗。改革教师培养模式,面向乡镇以下农村学校培养能承担多门学科教学任务的小学教师和“一专多能”的初中教师。同时,在培训、职称晋升、工资待遇等方面给予农村教师倾斜支持。

在新闻发布会上,刘利民就有关全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件方面的问题,回答了记者的提问。

记者:目前,我国贫困地区的义务教育发展与发达地区相比有很大的差距。请问三个部委的《意见》联合推出之后,会对贫困地区的学校带来哪些新变化?

刘利民:贫困地区包括集中连片特困地区、边境地区、少数民族地区,现在有1 100个县,这1 100个县中义务教育薄弱学校占到全国的40%,学生占33%。所以,三部委《意见》的出台,就是要解决一个短板的问题。今年中央农村工作会议上有这么一句话,叫“小康不小康,要看老乡”。所以,农业应该是我们发展的一个短板,农村是教育的短腿。在这个过程中,怎么样提升农村的基本办学条件,使农村的孩子特别是薄弱地区的孩子们,能够享受优良的教育,这是我们这一次制定文件的初衷,就是不让贫困地区的孩子输在人生的起点上。

对于农村的学校来说,不解决办学条件问题,不解决生活条件设施的问题,就无法提升农村教育的质量,无法让贫困地区的儿童享受优质教育。所以,进一步改善办学的基本条件,就是要做到班班有教室,人人有桌椅,吃饭要有食堂,睡觉要有一张床。此外,像图书、音体美器材设施都要有。另外,我们现在在城乡一体化建设过程中有一个很特殊的群体就是留守儿童,义务教育阶段留守儿童现在约有2 300万,这个群体大部分都在我们薄弱地区的学校里面学习。使这些留守儿童进一步得到关爱,这是我们文件出台的一项重要任务。通过《意见》的实施,让留守儿童的学习和寄宿条件得到基本的满足。

另外,超大班额的现象要进一步遏制。因为班额太大不利于因材施教,这个问题不解决,就难以提升教育质量。在农村学校,均衡配备教育资源,教师资源是关键,要吸引教师能下得去、留得住、教得好。去年,中央财政拿了近10个亿,对28个省特别是村小以下的教师,给予了生活补贴。

最后,也是很关键的一点,中国政府用了25年普及了九年义务教育,青壮年文盲率下降到1.08%,很多发达国家都要用60多年来完成。但“两基”攻坚任务完成以后,我们担子更重,如果九年义务教育的普及不巩固的话,就有可能后退,有可能出现新的辍学现象。我们提出小学辍学率要控制在0.6%以下,初中辍学率要控制在1.8%以下。

记者:全面改善贫困地区义务教育薄弱学校的办学条件需要投入很大的经费,请问教育部如何保证这笔经费的投入和监管这笔经费的合理使用?

刘利民:经费是执行计划的核心问题。如何解决经费?一是要盘活存量,包括薄弱学校改造、校安工程、初中建设工程等项目整合起来,采取中央和地方分项目、共同分担的办法,来推动这项工作的进展。仅以去年为例,中央财政就投入200个亿。今年经费的投入要有大幅度提升,但是具体是多少,需要全国人大批准预算。总而言之,按照中央领导同志的要求,好钢用在刀刃上。对我们来讲,刀刃就是农村义务教育,特别是贫困地区的农村义务教育。

记者:您刚才提到了有个别媒体报道一些地区存在学生自带课桌椅上课的情况,三部委出台的《意见》实施以后,这些情况是不是不会再存在了,教育部和有关部门将如何解决这些问题?

刘利民:由于连片困难地区、边境地区、民族地区经济发展相对滞后,所以教育发展也相对滞后。我们以为,不解决农村特别是中西部农村薄弱地区的问题,就不能办好全国的教育。前一段有媒体报道了孩子自己生火做饭,以及上学要自带桌椅板凳等情况。应当说,这些年无论是中央和地方都很重视教育经费投入,特别是2012年国家财政性教育经费支出占GDP比例达到了4.28%,其中的52%都用到了义务教育,而这52%的份额里面的60%是倾斜在中西部地区的农村教育。但是由于管理的问题,还出现这种问题,我们认为是不应该的。要在未来3~5年解决这些问题,我们必须加强管理。3月份马上启动对这项工作的督导,国务院督导委员会将派有关人员到各地去督察。我希望媒体朋友们帮助我们关注这个问题,还有哪些学校桌椅板凳没有配齐的,我们一定要严肃查处,一定要问责,到底是什么原因没有把桌椅板凳配好。

对有些经济条件比较好的地方,我们也提出按照孩子身心的成长,配置可活动的桌椅板凳,现在大城市的孩子的桌椅板凳都可以按照身高进行调节。但目前要先解决有没有的问题,下一步再解决好不好的问题。

记者:现在城市里的孩子在教育上的投入比较多,但是存在各种各样的问题。在农村偏远地区的孩子感觉像是被遗忘的角落,一些孩子睡大通铺,几个孩子吃一盒饭,包括教师资源不够的问题。请问,这一次三部委推进倾斜性的政策之后,有没有规划何时有一个明显的改善,使差距变小?

刘利民:《意见》的出台有一个时间表和路线图。我们提出用3~5年时间基本解决刚才提出的六大问题。您刚才说的问题,不完全是教育的问题,是现在的基本国情,由于东中西部经济社会发展不平衡带来的问题体现在教育上。国外很多同行讲,中国有世界上最好的基础教育,我认为说得对,为什么?中国上海的学生两次参加OECD,就是经合组织国家的一个测试都得了第一名。外国同行问到我的时候,我说,从一个侧面反映了中国的基础教育是上乘的。但是中西部地区的教育与大城市和沿海发达城市差距还很大。一些最困难、最贫困地方的孩子虽然都有学上,但是的确没有好学上,这就是我们要解决的问题。

所以,我们出台这个政策的一个初衷,就是缺什么补什么,这是一个补短板的政策。比如城市孩子现在都有游泳池、有塑胶跑道了,连片困难地区的孩子连个操场都没有。这样的反差不得不使我们的政府要加大对这方面的投入,迅速改善薄弱地区特别是中西部困难地区农村的教育。只有改善了教育,才能出人才,才能更好地建设家乡。我们贯彻中央农村工作会议精神,要解决谁来种粮的问题,就要培养新型农民,从孩子开始培养。习近平总书记曾经讲到,要改变一个人,首先要有文化,要有文化就要有好的教育。所以,我们必须要从教育入手。

在《意见》里讲到了桌椅板凳,还讲到了图书,每个学校、每个学生人均多少本图书,我们都有要求。还涉及现代化教学设施,要通过信息化带动教育现代化。刚才我讲了一句话,就是薄弱地区农村教育不解决,中国的教育问题就没有得到解决。这个文件就是要把这个问题解决好,就是从细处入手,从一张床、一张桌子、一个板凳,从食堂、教室入手,逐渐改变面貌。我们提出一个概念,叫标准化建设,就是说中国的教育是有标准的,但是由于经济社会发展的不平衡,现在很难要求困难地区也能完全按照教育的标准来设置学校,所以先要解决“雪中送炭”的问题,然后再“锦上添花”。

记者:请问,2010年教育部、财政部就制定了农村义务教育薄弱学校改造计划,这个计划实施3年多了,到现在为止,对于改善贫困地区义务教育的基本办学条件有一些怎样的看得到的变化,请您介绍一下。另外,去年年底又出台了一个新的《意见》,请问这两个文件之间有怎样的关系,有怎样的改善举措?

刘利民:从2010年起中央财政加大义务教育的投入,启动了薄弱学校改造计划。其中,校舍改造投入了399亿元,仪器设备投入了219亿元。这些钱再加上各省市、县级政府的配套,究竟使得现在农村义务教育有什么改变?应该说,这个变化还是不小的,成效很大。

第一,农村学校学生的学习和生活条件得到了很大的改善。举一个例子,过去农村学校没有寄宿制,这些年,由于集中建设学校可能产生了一些距离,再加上一些留守儿童,这样就提出了一个需求,就是建设寄宿制学校。通过投入,到2012年年底的一个评估显示,寄宿制学校现在小学生均住宿面积达到了3.1平方米,这比我们2010年实施这项工程之前增长了24%,初中寄宿制生均住宿面积达到4.2平方米,也比之前提高了40%。但是我们认为还不够,因为按照国家标准的要求分别是4.5和5.5平方米,这一块还需要加大力度。但是无论怎么说,从这一个数字可以说明,我们已经有了很大的变化。

第二,学校的食堂有了很大的变化。大家曾经看到中央媒体报道过,有一些在广西、贵州的小学生,不但上学需要翻山越岭,到了学校自己还要生火做饭,大家看了很心酸。所以当时中央领导批示,设立专项资金约300亿,用来建设食堂。经过这些年的努力,目前,在连续贫困地区的699个县,无论哪一所学校都有食堂,学校比较小的都有一个伙房,保证学生吃上一顿热饭和热菜。这些贫困地区不仅仅是教育的问题,由于本身经济社会发展就比较落后,孩子们个子长得也很矮,营养不良。我们为此启动了营养改善计划,这个计划首先在这699个县实施,每人每天3块钱,再加上寄宿制的补助,这些孩子在学校就可以吃上热饭、热菜。我们还有一个跟踪调查,目前这些孩子们的身高、各项健康指标已经朝正向发展。所以这个计划扩展到了3 000万名学生,中央试点支持的699个县之外的一些地方政府也积极主动参加进来。

第三,城镇学校大班额的问题得到一定的缓解。尽管这仍然是下一步六项任务之一,但是不得不看到已经有了缓解。这项任务很重,需要逐步解决。为什么提出一个阶梯计划?就是要先易后难,今年消除65人以上的班额,通过3~5年的建设,逐渐让班额趋于合理。

第四,学校图书的配备,音体美的器材、实验设备得到进一步的丰富,从而促进了办学水平和教育质量的提高。

这四个方面彰显了2010年以来工程实施的效果。这一次三部委的《意见》把原有的项目都打包和整合,按缺什么补什么原则,加大工作力度,相信更有成效。同时,我们强调因地制宜,不搞一刀切。比如,某个学校桌椅板凳都全了,就进行图书室的建设、实验室的建设、信息化装备的建设、音体美器材的建设。总而言之,缺什么补什么。 (来源:人民网)