幸公杰 加籍华人银行家的中国梦

张惠清

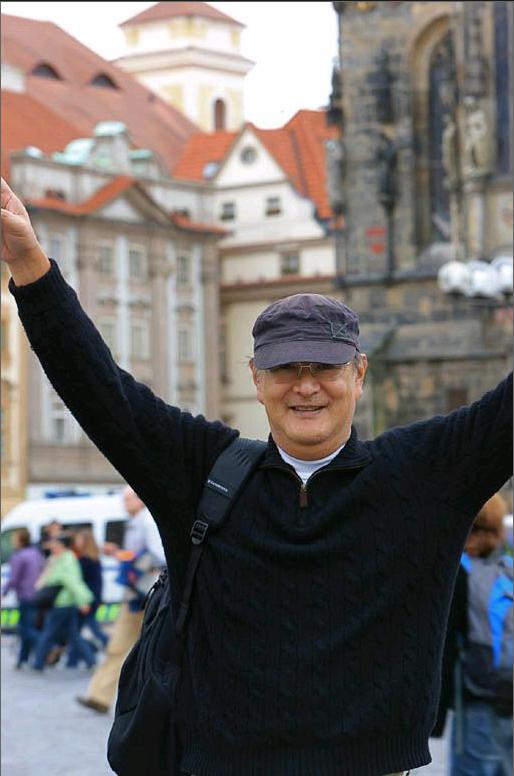

幸公杰身材高大挺拔,得体的深色西装,搭配白色的口袋方巾,整洁而考究。谈话中他给人以自信睿智,低调稳重的印象。

作为首届“京华奖”唯一一位金融界获奖人,幸公杰可以算是在中国任期最长的外籍银行家了。

1978年,中国改革开放之门刚刚打开,他就开始频繁往来于中国和加拿大之间,并于1981年担任加拿大皇家银行中国首席代表,筹建加拿大皇家银行在中国的首个代表处。在华34年,使他能用更本土的眼光看待和理解中国,见证中国改革开放的全过程,并搭建了中加经济贸易的桥梁。他坦言,本次“京华奖”是对他多年在华经历的高度认可,也激励着自己不能停下来,继续为心中的“中国梦”做出应有的贡献。

“我很小就离开中国,但对中国的关注是与生俱来的,我可以把上世纪60年代末70年代初的中国与现在中国每一个五年、十年的变化清晰地勾画出一条发展轨迹,中国人的思想、行为和市场在这条轨迹中发生了巨变。”

在蒙特利尔银行北京分行的会议室里,幸公杰翻开记忆的篇章,讲述了自己作为一个外籍银行家的一幕幕中国故事。

“三年零一天”的缘分

如果要谈起幸公杰的中国情怀,还要追溯到他的家族历史。

幸公杰是客家人,1955年出生于广东兴宁一个富裕的华人家庭。父亲是印度尼西亚的侨领,也是幸氏的族长。幸公杰是公字辈,成为幸氏家族有文字记载的第24代传人。

成长于这样一个华裔背景的大家族里,幸公杰自幼便被父辈强烈的爱国情绪深深感染。“在当时的时代背景下,华人很少能够融入主流社会,而中国则是他们心中的强大靠山,华人都非常爱国。”在他眼中,这种情怀是国人无法理解的,是非常崇高的。

在这种浓浓的爱国情绪的影响下,1958年,曾经叱咤一方的侨领毅然决定从印尼举家搬迁回中国,并把几个儿女先后送到各个大学读书。当时,幸公杰年龄尚小,被安排在香港生活。在他之后的人生回忆中,每年都会回大陆两次,包括“文革”时期。

“所以从上世纪60年代我有记忆一直到现在,我看到的中国是一个比较完整的发展局面。所以,”幸公杰打趣儿道,“如果任何人说中国发展不够快或者不够好,我会跟他坐下来慢慢说。”

1978年,在加拿大度过了无忧无虑的学生时代,即将毕业的幸公杰赶上了金融行业发展的巅峰时期。“当时石油、航运业,矿业迅速发展,到处都是资金,到处需要贷款。我就在那个时候毕业,进入了纽约主流银行之一的化学银行(大通银行的前身)工作。”

金融行业的道路从此在幸公杰的面前慢慢铺展开来,展现出美好的前景。而提及他与中国的缘分,则绕不过去他人生中两次戏剧性的“三年零一天”。

幸公杰进入化学银行之后,便在香港分行专门负责中国的业务,也成为了改革开放初期最早和中国银行业打交道的外籍人士。渐渐熟悉了中国的银行业务之后,内心澎湃着“中国情结”的他为自己确立了一个明晰的目标:“既然做中国的生意,管中国的市场,我就要去北京!”

命运在冥冥之中自有安排。在化学银行工作了三年零一天,1981年,幸公杰双脚终于站在了首都北京的土地上,成为了加拿大皇家银行驻中国的首席代表。

直到现在,幸公杰对刚到北京的情况仍记忆犹新。在北京饭店,他费尽周折租到了一个会客厅,开始了代表处的工作。然而,他惊讶地发现,当时中国的普通百姓和银行打交道只是为了存取款,对金融行业十分陌生。

1982年他去西安红旗发动机厂参观,当地经理私下不解地问他:“您来干什么?银行不就是个储蓄所吗?怎么储蓄所有那么高格调的接待啊?”

“他们不会意识到,我当时的任务是将加拿大的一个主要发动机厂引进国内与他们合作。”

尽管如此,幸公杰却说那些年自己是幸运的,因为他可以在中国最核心的地方零距离感受到中国经济的变化,不断增进对中国的了解和情感,也让他看到了中国在改革开放中走过的每一步。

“假如你问我愿不愿意回到八十年代初,我会毫不犹豫地说我愿意。”

1984年,幸公杰回到加拿大,负责银行在亚洲地区及中国的业务。或许是巧合,或许是天意,又一个三年零一天过去后,他再次回到了北京,成为加拿大蒙特利尔银行的首席代表。

“由于加拿大已经在稳步发展,所以日复一日的工作对我来说已经缺乏新鲜感,而同一时期,快速发展的北京的血液里则充斥着摩擦和挑战,所以在中国之后的30年中,我每一天都感觉站在新的起点上,充满激情。”

从最初的代表处只有幸公杰和秘书、司机三个人,到如今蒙特利尔银行在中国已经拥有三家分行,近500名员工,幸公杰走过了中国近四十年改革开放的历程。

“我看到了中国发展过程中不同时期的画面,差距很大。从穷困、意识形态相对僵化,金融服务尚不具备与国外全面对接的时期发展到人民币国际化、世界第一大经济贸易国,中国经历了快速蜕变的过程。未来十年,中国金融业也将进入一个新的辉煌时代。”

搭建中加经济贸易的桥梁

从一名普通员工成长为蒙特利尔银行高层管理者,幸公杰的成长轨迹成功竖立了当代中国华人华侨在世界范围中的新形象。

之所以能够在蒙特利尔银行取得今天的成绩,幸公杰的心得是:一定要正直、透明、有诚信。

在他看来,这种信任标准适用于全世界。特别是作为银行家,他们对于资金的投向和运用将会对社会发展产生深远的影响,因此背负着重要的社会责任。

“毫不夸张地说,银行家说过的一句话,十年后都有人记得。如果不能承诺,麻烦就大了,”幸公杰幽默地调侃道,“所以一般银行家很少说话。”

而正是银行家的社会责任感推动着幸公杰对社会各方面深层次的了解,他积极尝试参与主流社会,对不同文化有着高度的认同和参与。

“从我的个人体验来讲,过去的华人在国外会比较集中在自己的华人社区里,并没有努力尝试进入主流社会。”在他看来,进入主流社会的前提,需要具备一些重要元素,包括语言能力、文化认同,交流能力以及自身素养。

因此,他呼吁华人华侨要努力学习、认真工作,积极融入主流社会,“这是无论在任何国家都需要具备的能力。”

对于幸公杰来说,至今为止,他已经游历过70多个国家,在很多环境下都能够泰然自若,游刃有余。“比如你看到我现在坐在这儿,”他笑着用手指了指窗外,“我等下就可以在那边吃油泼面。”

上世纪70年代,他第一次来中国落脚珠海。当时,珠海最好的宾馆是个渔村招待所,专门为海外远道而来的大型渔船的船长准备的。幸公杰惊讶地发现,这个珠海最高端的宾馆,外宾入住价才两块钱。“环境也不差啊,就是一个木板床,上面一床棉被,挺好。”他说,“我入乡随俗。”

对多元文化的认同参与,加之良好的适应能力,使得幸公杰一路走来不仅能够积极融入住在国主流社会,也能在中国与加拿大文化之间游刃有余,最终以自己的事业为平台,促进搭建起中加经济贸易交流的桥梁。

他将蒙特利尔银行在中国的业务向记者缓缓道来:“蒙特利尔银行从1963年开始和中国银行建立代理行关系,目前从四大行到市一级的银行,都有代理行合作关系。其次是资金的交易业务,再次是贸易融资,比较受欢迎的是帮助出口商买断风险承兑应收货款。”

“蒙行在中国还设立了一个投资银行代表处,做了很多中国企业,特别是国有企业的跨国并购。另外,我们还拥有富国基金公司28%的股权。”

放眼走过的岁月,幸公杰感到非常欣慰。他对记者坦言,正是由于对中国的发展有了相对正确的预见,所以每一步都不缓不急,与市场趋向一致,把资源用到对的地方,自然就站在了成功的门口。

“个人的时间表和公司、市场的时间表合一,这是人生最快乐的事,我有幸在过去三十多年里,都在这条线上。”

“每个细胞都会唤醒你的责任”

长达34年的在华经营,令幸公杰在在华外资企业家中享有声誉。目前,他除了担任蒙特利尔银行中国区高管外,还担任北京市外商投资企业协会会长、北京市投资顾问,北京CBD商会副会长、也曾担任北京市外资银行家协会副理事长,同时也是北京市市长国际企业家顾问团30位成员之一。而在这些光环背后,是幸公杰为北京市城市发展和建设所做的不可磨灭的贡献。他告诉记者,只要设定目标,“每一个细胞都会唤醒你的责任”。而自己仍有激情,希望将自己的想法与社会分享,这是一种情怀,也是一个实现自身价值的平台。

当记者问起近日的阴“霾”不散时,幸公杰并不悲观。“其实雾霾我早在30多年前就领教过了”,那时的北美常下酸雨,芝加哥五大湖区域全是被酸雨污染的鱼塘,洛杉矶更是毒气弥漫。而20年前,这些地区都已恢复了绿色的生态。

幸公杰认为,雾霾是城市在发展过程中得的一种“城市病”,关键是要意识到问题的严重性并给予高度重视,这是一个自救的过程。最怕的是不当回事,不知道其危害。

“治理雾霾需要民众意识、政府主导、科技力量等多方面的合力。”

而这并不是幸公杰第一次在公共事件中发出积极的声音。

2003年,北京遭遇“非典”。在那些黑色的日子,许多外籍人士争相撤离回国,幸公杰却在关键时刻号召市长顾问委员会的20家跨国企业老总共同签署了一封致北京市市长的联名信:

在此非常时期,我们仅表达对您抗击“非典”的坚定决心和政府所采取的各种及时的协调措施表示全力支持。

对此,幸公杰解释道:“作为长期在北京工作和生活的外资机构,在我们的眼里,北京不是政府的北京,不是媒体的北京,而是包括我们在内大家的北京。在危急情况之下,我们应该同心协力战胜困难。”

当时,外资企业在不断升温的恐慌气氛吹中发出了响亮的积极声音,为全民参与抗击非典的斗争增强了信心,这个事件已经作为北京的一段重要史实载入文史档案。

作为北京市的顾问单位,幸公杰每年都会代表蒙特利尔银行为北京的发展提出有建设性的意见。他曾提出,北京在建CBD的时候,需要考虑的一个因素就是应该把那些大楼全部有机的联系起来,尽可能将一些建筑的地下联通,这样可以使地下空间得到最充分的利用。“对于地铁的利用也是同样的道理,吸引人们使用公共交通工具,这样更有利于缓解交通压力。”

为了表彰这位外籍银行家对北京发展建设所做的贡献和在非典期间挺身而出的行为,2008年3月,幸公杰获得了北京市政府颁发给外籍人士最高荣誉的长城友谊奖。

中国梦没有时间末端

在幸公杰49岁的时候,经历了人生中一场巨大的思想转变。

他回顾之前的人生,觉得在职场上已经达到了预期的目标,取得了满意的成绩。他开始审视自身:“以后应该做点什么呢?”在反复思考之后,他决定投身中国慈善事业,并为自己人生新目标“加了括号”:没有止境。

“慈善事业是没有尽头的,就像现在提出的中国梦,没有时间末端。每个梦的背后都由许多个体来支撑,每一个中国公民都有责任为梦想做出贡献。”

而对于中国慈善事业的发展,幸公杰也有着自己独到的见解。他认为,做慈善需要像做银行一样,建立起一套缜密而透明的系统。

“慈善当然需要捐款,但慈善不应只是突发性的捐款捐物,它更需要细水长流。在国外,慈善基金会多是由专业人士独立管理的,如律师、银行家、有名望的社会人士等。对于这些人来说,声望很重要,所以他们会对基金会高度负责,基金一代代传承下去,这样,慈善事业就能坚持和壮大起来。另外,慈善组织的钱应该受到监管,只有这样,慈善组织才能更好地建立起公信力。”他希望中国能够在时机成熟的时候推广这种模式。

也是在49岁这一年,幸公杰做了另外一件事:买了一辆很酷的越野车。

他喜欢车,并且买车的年份对他来说很重要。“你从学校里面出来拼命工作,进入49岁这个关口的时候觉得应该为自己以前的梦想做一个贡献了。”他笑道,“其实车本身并不重要,你看我的车买了10年了,里程数还是4万迈,这是一种心态,以及对生活的向往。”

生活中,幸公杰是一个内心丰富,注重生活品质的人。他认为,“工作应该严谨,但生活应该是多姿多彩的。”他喜欢旅行,至今已经游历过70多个国家。他将旅行看作自己与世界对话的一种方式。“很多人说旅行是世界和平、世界和谐的催化剂,这个世界就是要通过交流和沟通才能互相理解。”

如今,回望他的在华经历,幸公杰以一个银行家的眼光划分出四个阶段:上世纪80年代是中国“摸着石头过河”的试探性开放阶段;90年代是外国公司对中国市场的试探阶段;2000年开始是外商的战略性投资阶段;2010年以后是中国发展的最好时期,但同时也需要各方加大对风险的预见。

“事实证明,这么多年我选择在北京没有错。”在幸公杰看来,北京是最令人兴奋的中心点。“希望通过分享我的经历,能让海外华侨华人对中国更有信心,因为我就是一个‘活样板。”

责任编辑 王海