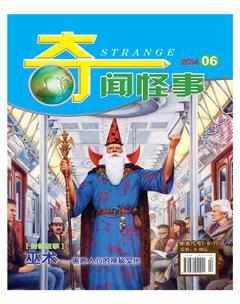

巫术与神秘学的娱乐时代

从“哈利·波特”到“魔兽世界”

然而正当观众目睹哈利·波特在银幕上骑着扫帚满天飞的时候,他们很可能忘记了巫术曾经在历史上遭受的严酷待遇。1484年,教皇英诺森八世代表教会对群众认为可以与恶魔和鬼物交通的信仰,以及群众对于妖人和女巫的魔力的信仰,给予正式制裁。于是这样有罪的人都变成了异端分子,正统派也就获得了一个可怕的新武器:凡是异端分子都可宣布为妖人,而激起群众对他的愤怒。很少人敢冒惨死的危险去对这种疯狂的迫害提出公开的抗议。

猎巫运动持续了将近200年,仅仅在欧洲就有大约75万人在宗教裁判所里被处决,这场灾难一直持续到启蒙运动将公众的注意力转移到人体与自然环境的种种奥秘上才告一段落:“哈维和笛卡儿关于人体解剖、血液循环、神经系统的发现无情地截断了人体小宇宙与外部世界的臆想联系,从而也颠覆了魔鬼或巫术成为两者相互影响媒介的可能性。”罗贝尔·穆尚布莱在《魔鬼的历史》中宣称。1710年,巴黎警察总监勒内·瓦耶宣布驱逐和逮捕“巫师与占卜者”,但仅仅是防止她们行骗和破坏公共秩序。而在当年,也不过只有27名妇女因这一罪名而被拘押到萨尔贝特里埃医院,相对于拘禁在这里的300多名娼妓,女窃贼和精神失常者,这实在是一个小数字。1787年,伏尔泰在《哲学辞典》中抨击吸血鬼迷信,乔治·居维叶则指出曾因荷马史诗而名声远播的海妖不过是丑陋粗笨的海洋哺乳动物儒艮,筋疲力尽的海员常常把它们的前鳍和口鼻附近的髭须当作人类的手臂和须发。

巫术和神话失去了存在的基础,但拒绝就此从人的视野中消失。18世纪末的浪漫主义和狂飙主义运动,再次激发了刚刚进入工业社会的大众对超自然现象的兴趣,卢梭宣称,文明社会腐朽堕落,工商业和技术只会助长贪欲,污染环境,制造垃圾,对于宗教时代恐惧,敬畏的体验倒成了某种愉快的回忆。魔鬼、巫术和神怪传说再次兴盛,只不过从人类公敌逐渐变成了人类内心深处恶念的写照。1825年,柯林德兰普西出版了自己和魔鬼的对话录,玛丽·雪莱的《弗兰肯斯坦因》和布拉姆·斯托克的《吸血鬼德库拉》既宣泄了放纵的情绪,也恰到好处地维护了善恶二元道德规范。

进入20世纪后,虽然诸如波兰斯基的《罗斯玛丽的婴儿》以及1973年的《驱魔人》这样的电影仍然在有气无力地宣称,魔鬼与巫术的威胁仍然具备现实的道德意义,但巫术与魔鬼已经不可避免地堕落为消费时代大众娱乐的噱头。1969年,美国漫画家福瑞斯特·阿克曼参照蝙蝠侠与女超人,创造出了第一个正面吸血鬼超级英雄——凡派丽娜,她来自神秘的吸血鬼星球德库拉,仍然惧怕阳光,在阴暗潮湿的纽约后街中追捕罪犯,维护正义,并依靠人工合成的血浆保持精力。而1996年艾迪·墨菲的喜剧片《肥佬教授》与2003年的《绿巨人》,甚至可以看作是一百年前罗伯特·路易斯·史蒂文森的代表作《化身博士》的戏谑版本。

在这种情况下,如果说巫术与神话还能改变我们的生活方式,则要归功于70年代美国威斯康星州一个不起眼的保险公司推销员加里·杰里克斯,由于厌倦了桌上模拟游戏千篇一律的科幻与商业题材,杰里克斯认为一个带有幻想色彩的中世纪冒险也许是个不错的主意,由此宣布了“龙与地下城”,这个当代奇幻文学、电影、游戏鼻祖的纸牌游戏的诞生。在售出20万套后,杰里克斯辞去了原来的工作,同另外两个志同道合的朋友一起建立了TSR公司,以便于全神贯注的完善这个充满了幻想与雄心的游戏。1978年,改进版的“高级龙与地下城”问世,拥有更加复杂的职业、装备、魔法与特技系统,而随之诞生的游戏小说《龙枪编年史》也捧红了在奇幻小说界叱咤风云的两个作家,TSR公司前雇员玛格利特·魏斯和崔西·西克曼。在其后涌现的奇幻类电子游戏和文学作品,无论是《魔法门》,还是日本的《最终幻想》、《勇者斗恶龙》系列都秉承了龙枪系列的基本设定。

为了迎合这些依靠MTV与麦当劳滋养而成长的孩子“娱乐至死”的心理,大众媒体也不得不对这些古老神话传说进行随心所欲地拼贴与改编。甚至连拥有牛津大学教育背景的托尔金也承认,《指环王》系列借鉴了无数不同源的神话与传奇,包括来自北欧维京人的《埃达》与《贝奥武甫》,来自英伦三岛的《亚瑟王》与凯尔特人关于德鲁伊僧侣的传说,以及格林童话。而暴雪公司更可以让德鲁伊僧侣、中亚萨满巫师、欧洲骑士、矮人和希腊神话中的鸟身人同时出场,从而推出大名鼎鼎的《魔兽争霸》系列的网络在线版,《魔兽世界》推出4个月后,全球付费玩家已经达到了300万人。从自由选择的种族、职业,到个性化的脸谱和团队作业,这些网络上的浪漫时代居民可以高度地和他们的虚拟身份相融合,并基于这些动态的身份建构另一个现实世界,似乎真正的巫术能够做到的也不过如此。

神秘学重现

丹·布朗在《达·芬奇密码》和《天使与魔鬼》之后,好像还没有罢手的意思。不久前他透露,正在构思下一部小说,悬谜将设置在“共济会”的神秘世界之中。共济会是欧美18世纪以来最富传奇色彩的秘密社团之一,成立于1717年的伦敦,其起源可溯及中世纪的石匠和教堂建筑工匠的分会,传说很多世界名人——莫扎特、海顿、歌德、伏尔泰、华盛顿、杰弗逊、富兰克林都是共济会成员,关于共济会的正史、野史也时有问世。丹·布朗会对此做什么样的想象和颠覆?布朗迷又有事情可干了。

一本《达·芬奇密码》在全球销出3000万册惊人数字不算,它还派生了一个写字的行当,那就是类似于中国“红学”的所谓“布朗解密”:在很多欧洲国家,尤其是英国和法国的大小书店里,已经摆上架的对《达·芬奇密码》内容进行证伪的论著就有7本之多。比如一个叫西蒙·考克斯的前教士,引经据典写了一本《破译〈达·芬奇密码〉》,另一个罗伯特·拉封,写的书名字更是又长又拗口——《达·芬奇密码:记者Marie-France Etchegoin和Frederic Lenoir的调查》,这两本书的发行都轻而易举就冲破了20万册。而在法国,一本获得当年度龚古尔文学奖的小说能销出这样的数量,书商也是要笑到嘴软的。今年上半年,丹·布朗新作《天使与魔鬼》刚和读者见面,法国一家“文艺复兴出版社”已经在做新书预告:8月底将推出《〈天使与魔鬼〉的真相:丹·布朗现象解析》。对于销量,出版社编辑很有把握,因为他们心里清楚,读者感兴趣的其实不是那个丹·布朗,甚至不是小说情节和文字风格,他们想要探究他所描述的那个古老的隐秘世界——神秘学。丹·布朗好像不经意间打开了某个锈迹斑斑的盒子,欧洲人对于神秘学的兴趣被突然释放,汹涌入世,向传统宗教世界的威严发起挑战。这样的景观在西方社会大约有三个世纪不曾出现了,所以才会有英、法两国的媒体不断大呼小叫:神秘学重现江湖了。endprint

丹·布朗红了,但事实上他也并非独辟了什么蹊径,而是走了一条早被前人实践过的畅销书路子。据欧洲一些专门研究神秘学的人考证,早在2000年前,这类小说就很受追捧,虽然那时候还没有“神秘学”的正式名称。公元2世纪最畅销的一本书是罗马作家阿普列尤斯(Apulee)的《变形记》,也译作《金驴记》,描述一个人由人变驴又由驴变回人的经历,那些关于两性关系的色情段落里充满了可以做各种解释的隐喻。到中世纪,像《特洛伊的基督徒》(1180)这种讲述圆桌骑士如何为寻找圣杯而历经传奇的小说题材开始流行。大约在1230~1285年期间,由两个人先后执笔——Guillaume de Lorris和Jean de Meung——完成了传世之作《玫瑰的故事》,读这本小说的过程,就是完成一次穿越文字表象的探谜旅程。歌德18世纪后期完成的《浮士德》,他在生命的最后一段时日里对它进行了另一个版本的改写,有一种解释是,诗人在此期间结交了一些蔷薇十字会的成员,对神秘学发生兴趣,并在1780年加入“共济会”。

和我们更接近的这一类畅销书,大部分出现于上世纪60年代。《圣殿骑士团就在我们身边》曾是很多痴迷神秘学说的人手中最流行的读物,而意大利学者艾柯的《玫瑰之名》以及《福柯摆》,里面难以理解的解谜游戏也完全不比《达·芬奇密码》逊色。从销售数量上看,巴西作家保罗·科埃略(Paulo Coelhole)的那本《炼金术士》曾经大卖。如果把《魔戒》、《哈利·波特》甚至《黑客帝国》都算作对“神秘学”的皈依,那么这类书能够在欧洲几个数一数二的大书店里占据比传统宗教书籍更多的书架,也就不是什么奇怪的事情了。仅以法国市场为例,其国家出版工会公布的统计数据是:2003年神秘学方面的书籍一共发行了14.67亿册,总收益为970万欧元——这还是丹·布朗尚未在江湖上翻云覆雨的时候。

神秘学的前世今生

神秘学,英文为“occultism”,在《美国传统辞典》里解释为“研究超自然的学科”,其要义就是“信仰隐蔽或神秘的力量以及把它们置于人类控制之下的可能性”。在法语里,和神秘学相对应的单词为“ sot risme”,是哲学术语里面对于那些“秘传的学说”的通称。法国《快报》在最近关于神秘学的一篇报道里,试图对神秘学做一个总结,作者认为神秘学细部包含极广,如果概括起来大致是:流经上千年时间而不曾被正统所湮没的哲学和宗教分支;未能成形为宗教的那些古老信仰;秘教,即不能彰显的秘密信仰及其团体,比如犹太神秘学、撒旦教、蔷薇十字会和共济会等;象征学和符号学的原始形态。

西方的神秘学历史悠久,上溯可以早到古希腊爱留希尼地区的秘密祭礼,一种既广为流传又充满隐秘气息的仪式。而普遍认为,公元前6世纪的古希腊数学家和天文学家毕达哥拉斯是西方神秘学的创始人,他确信数字支配着万物自然。大约两个世纪之后,亚里士多德首次提到两类认知概念:一是“对外传授”的,以大众为对象的;另一种则是隐匿的,只在某个团体入会成员中相传的。但是“神秘学”这个界定,却是直到公元166年才由萨莫色雷斯岛上(在爱琴海东北部)一个名叫Grec Lucien的人正式记录于文字。到了公元3世纪前后,一帮聚集在亚历山大城的新柏拉图学派追随者将“神秘学”主义发扬光大并广为传播。他们不同程度地承继了柏拉图学说里面超感觉的一面,同时又在东方学说的影响下,在里面加入了默想、静修和玄学的成分。

神秘学的黄金时代应该是在此后8个世纪才来临,那是天主教徒和教堂建造者的时代,也是几何学的时代,人们相信通过哥特教堂高耸的尖顶便能和上帝对话,而俗世一切物体的几何形体则是上帝的书写,需要用心去默想和感应——这个时期是神秘学和传统教会惟一和平共处的时光,等到令人炫目的文艺复兴来临,一切都改变了。瑞士医生帕拉塞尔斯(Paracelse)革命性的医学理论,第一次将人体作为自然的观照而不再是上帝的创造,然后是人道主义哲学家米朗陶尔(Pic de la Mirandole),他将犹太教神秘哲学“卡巴拉”(Kabbale)阐释在基督教义之中,而意大利人布鲁诺则挑战教廷哲学里的地心说,告诉人们宇宙是无限大的,而且是物质的……教廷将这些“异想天开”的人裁判为异端,米朗陶尔被捕入狱,布鲁诺被烧死,于是从17世纪开始,在教会的高压之下,神秘学说的追随者开始采用秘密结社的方式。比如古老而神秘的法国“玫瑰十字会”(Rose-Croix),到今天仍然有一万名左右的会员,主要分布在巴黎以外的省内,以中产阶级为主,他们代代相传的是中世纪骑士Christian Rosencreutz的信仰,这个默默无闻的普通骑士梦想在最后的审判到来之前,把人类所有的智者联合在一起。

到19世纪的时候,神秘学开始被一些狂热的信徒和通灵术混为一体。其中比较有名的是一个女折衷主义者Helene Blavatsky,她创建了一个“神智学社团”,自称接收到了几个从天而降的印度大师所传递的信息,证明她的所有认知都来自于西藏——虽然她从未到过那个地方。道理上说不通并未影响她被人追随,她在法国的信徒现在还有上百人。endprint