东北亚环境治理进程评估

薛晓芃 张罗丹

(大连外国语大学 应用英语学院,辽宁 大连 116044)

东北亚地区致力于改善环境困境的合作已有20 多年的历史,其结果是形成了众多环境合作项目,但是环境改善的成果却一直并不显著。以东北亚海洋环境治理为例,自1990年以来黄海区域共形成了5 个专门解决海洋环境问题的合作项目:西北太平洋行动计划(NOWPAP)、黄海大海洋生态项目(以下称YSLME)、图们江区域开发项目(TRADP)、西太平洋政府间海洋委员会次委员会(IOC/WESTRPAC)以及东亚海洋环境管理项目(PEMSEA)。除此之外中日韩三方环境部长会议(以下称TEMM)等一般性环境合作机制也将海洋污染列为合作议题之一。但是黄海仍然被认为是世界上污染最严重的海域之一,鱼群减少、海洋生物丧失以及富养化现象仍困扰着黄海[1]。也就是说,东北亚区域环境治理并非缺乏治理制度,而是存在一些根本性问题阻碍了制度发挥有效的治理作用。对东北亚环境治理进程进行评估,分析那些制约制度效力的根本问题,对于推进东北亚环境合作具有重要的意义。

一、环境治理与治理进程

说起东北亚环境合作,治理的概念是学者们最常使用的评价标准之一。1995年联合国全球治理委员会对治理做如下定义:“治理是个人和制度、公共和私营部门管理其共同事务的各种方法的综合。它是一个持续的过程,其中冲突或多元利益能够相互调适并能采取合作行动,它既包括正式的制度安排也包括非正式的制度安排。”[2]上世纪九十年代开始,奥兰·杨就用治理的概念来解释在日益紧密的生态相互依存下国家在地区和全球层面的环境合作[3](P173)。小森康正(Yasumasa Komori)则明确定义了区域环境治理的内涵:“区域环境治理是区域内正式和非正式的协调机制互动的过程,既包括公共也包括私人行为体,区域机制能够有效引导和约束人类行为以实现共同管理自然资源,减少区域环境危害的目标。”[4]

换言之,治理通过正式与非正式的机制(regimes)和制度(institutions)来维持全球或是区域的正常秩序,治理方式强调不同行为体间的动态协调,而非静态的机制安排。在这个意义上,治理的概念具有了进程导向的性质,其重点在于“为推动体系整体利益在不同层面上进行的整合进程”[5]。因此,治理的一个重要因素就是将不同层面的众多制度安排整合起来,以追求共同利益。也就是说,治理是众多机制在共同目标下协调作用的结果。

欧洲的环境治理之所以被奉为经典就在于其专门环境机制(ad hoc regimes)、全面环境合作机制(comprehensive environmental regime)以及国家环境决策之间形成了紧密的互动关系,这使欧洲的环境治理体系协调发展。以海洋环境治理为例,在欧洲每一片海域都发展出了一个区域海洋机制,1972年13 个东北大西洋海域国家签署了防止船舶和飞行器向海洋倾倒废物的《奥斯陆协定》;1974年12 个东北亚大西洋海域的国家再次签署《巴黎协定》,防止从陆地向海洋倾倒垃圾。此后,奥斯陆委员会(OSCOM)和巴黎委员会(PARCOM)分别成立于1974年和1978年,并且两个委员会联系非常紧密,其共用秘书处设在伦敦。1984年欧洲海洋环境合作更进一步,北海部长级会议(North Sea Ministerial Conference)成立,将合作从由专家层面发展至高级部长层面。尽管北海部长级会议发布的部长声明(Ministerial Declarations)没有涉及法律约束,但实际上奥斯陆委员会和巴黎委员会同部长级会议紧密合作,这两个委员会的约束性规定也实际上让部长级会议具有了约束权威。在这一过程中出现的一些政策创新也影响了欧盟的政策形成,如预防性原则(Precautionary Policy)。

但是东北亚的环境治理并未形成如此有秩序的合作状态,接下来本文将从东北亚区域环境合作项目的发展状况、环境合作项目间的协调状况以及对于执行合作项目具有重要意义的资金来源状况进行评估,以考察东北亚环境治理的进程。

二、东北亚环境治理中各机制的发展状况

总体说来,东北亚环境合作机制发展不均衡,有些合作呈现出了一定的机制化,有些合作项目只停留在磋商和意见交流阶段,而没有具体的行动计划,而有些合作机制还面临着存续性危机。

从成员国覆盖的地理范围来看,并非所有机制都囊括了东北亚全部国家。环境污染作为一种区域公害,其影响具有非排他性,也就是说污染对区域内任何国家的损害同样重大;同时任何一国的污染排放行为都会对区域内所有国家造成危害,各个国家的命运被环境问题牢牢地绑定在一起。东北亚由中、日、俄、韩、朝、蒙六个国家组成,由于东北亚的特殊情况,将这六个国家都囊括进来的合作机制并不多。一般性机制中只有东北亚次区域环境合作项目(以下称NEASPEC)和东北亚地区自治团体联盟(NEAR)拥有来自全部东北亚国家的代表,专门机制中也只有黄海大海洋生态项目(YS-LME)说服了朝鲜加入。朝鲜加入的重要性在于能在所有相关国家间建立必要的联系与协调,从而获取完整的区域环境污染数据和信息,这是区域环境治理的基本也是关键所在。朝鲜的缺失让东北亚环境合作的制度安排缺少了重要一环,也让行动效果难免大打折扣。

在制度建设方面,建立强制性财政计划和独立秘书处被认为是使机制更正式化和更有效率的做法,在这个层面上东北亚环境合作项目的发展水平不一致。在东北亚,TEMM、东北亚环境合作会议(以下称NEAC)和NEASPEC 这三个一般机制执行相似的功能,如交换区域内各国对不同环境问题的观点;确定区域内共同的环境关切;在如何表述这些环境关切上达成一致以及实施改善地区环境状况的项目。这三个机制中,NEAC 的发展最弱,从2007年后没有再召开会议,而最后一次会议已经将其明确定位为更大环保机制的附属机构。[6](P69)这可以被看作是机制间自然选择的结果,20年来NEAC 作为东北亚环境信息交换的平台,其最大的特点就是市民社会的参与,[7]这将是NEAC 留下的最宝贵的财富。

另外两个主要的环境合作机制TEMM 和NEASPEC 都没有设立独立的秘书处,但由于各自不同的组织结构,两个机制的发展状况并不相同。中日韩三国环境部长会议(TEMM)首先由韩国倡议建立,主要形式是召开官员会议、专家会议和政策研讨论,并达成共识,在这一基础上国家政府委派附属研究机构来执行联合研究[8]。TEMM 的运行方式较为特别也很简单,每年TEMM 三方会议都由主办国轮流做秘书工作,并进行相关的财政预算,因此有观点认为主办国已经承担了秘书处的工作,因此没有必要建立单独的秘书处。[6](P47)尽管成员身份和部长级的限制有可能会局限TEMM 的议事日程,但是一旦他们认为那个国家在解决某一问题上非常重要,他们就会很有弹性地将哪个国家囊括进来。比如,DSS 问题上是一个东北亚最紧迫的环境问题之一,三国部长邀请蒙古环境部长召开了TEMM+1 的会议。由于其弹性的合作方式,TEMM 一直是东北亚地区最有效率和影响最大的组织。三国的部长实际上是东北亚环境合作的领导。他们在区域视角讨论地区环境事务。

NEASPEC 也设有临时秘书处,但是作用并不明显。ESCAP 作为临时秘书处仅仅促使参与国建立了信托基金,并敦促他们建立自己的秘书处,也仅仅成功地举行会谈并让国家更愿意留在现有的机制中。因此,NEASPEC 缺乏一致性和有效的协调。NEAPSEC 的决策机构——东北亚环境合作高级官员会议(SOM)实际上是早于TEMM 的高级官员会议,其重要的意义在于将东北亚地区的朝鲜、蒙古和俄罗斯吸收进合作机制中,已经成为东北亚六国环境合作的交汇点。[9]东北亚所有国家的参与对于环境合作来说至关重要,但也正是因为如此,NEASPEC 的决策过程相对缓慢,建立秘书处的谈判如此漫长却毫无结果也说明了这一点。与TEMM 最大的不同就是NEASPEC 是政府间会议而非部长级会议,因此参与者大多没有决策权,这使NEASPEC 的稳定性欠佳。但是作为东北亚地区最早的多边合作机制,其所形成的沟通平台是无法代替的。

在专门环境合作机制中,各个制度的发展也面临不同的问题。在海洋环境治理领域有两大核心机制—西北太平洋行动计划(以下称NOWPAP)和黄海大海洋生态项目(YSLME),这两大机制同样各有长短。

西北太平洋行动计划(NOWPAP)开始于1994年,是联合国发展计划署的区域海洋合作项目。其主要目标是保护两大区域海洋,黄海和东中国海。NOWPAP 是最被看好的合作安排,不仅被视为区域海洋资源保护集体行动的基础,还被认为是发展出更广泛区域环境治理的必经之路。NOWPAP 在同其他区域以及国际环境组织的联系上具有明显优势,这有利于次区域获得区域外的经验和技术支持,也有利于全球环境问题的解决。同时,国际组织的参与还能够协调区域内国家的行动,中韩2008年联合鱼群评估行动(fish stock assessment)就是在UNEP 的协调下实现的。

但是NOWPAP 的内部工作效率却受到多方面因素的制约。NOWPAP 在2004年成立了自己的秘书处(RCU),负责协调相关信息并在4 个地区行动中心间建立联系。NOWPAP 同时设有自己的决策机构——政府间会议(Intergovernmental Meeting,以下称IGM),该机构负责制定行动方案和解决财政问题。这种制度建设在东北亚区域环境合作机制中是比较先进的。但是,由于日本和韩国在环境领导权上的斗争,RCU 办公室最终只能分设在在韩国的釜山和日本的富山县。这种分散的办公方式使内部的沟通成为最大的障碍,更不用说办公室还要承担整个组织机构间的协调工作,这在一定程度上抵消了组织的工作效率。

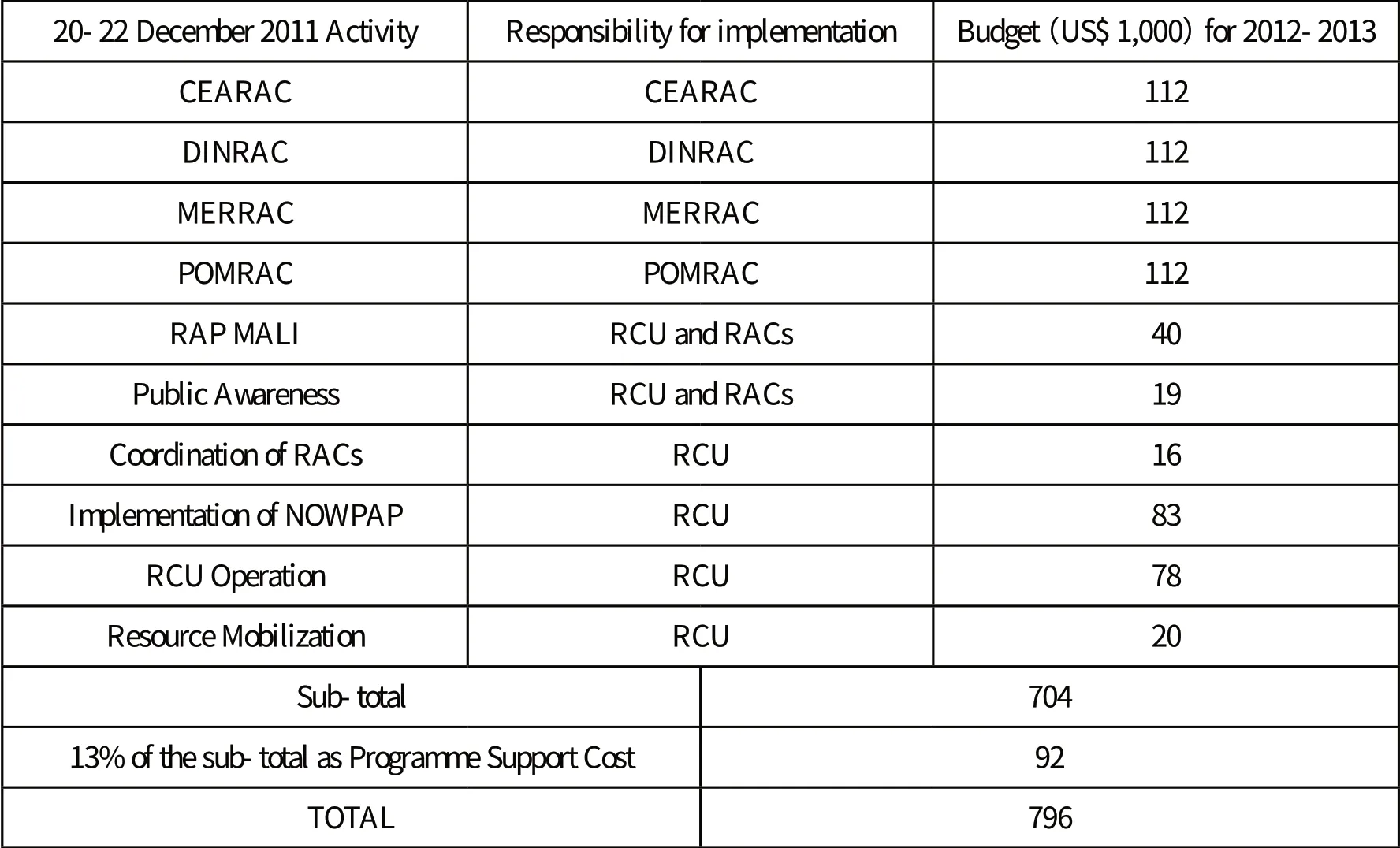

表一 NOWPAP 2012-2013 财政预算

另外,NOWPAP 还开放了四个地区活动中心,这个举措被学者认为是“取得了重大的机制发展”[10]。第一个中心是数据和信息网络区域活动中心(NOWPAP-DIN/RAC)设在北京,第二个活动中心负责污区域染监测(Pollution Monitoring Regional Activity Centre),建在俄罗斯海参崴的俄罗斯科学院远东分院太平洋地理研究所;第三个中心是设在韩国大田的海洋环境应急响应区域活动中心(Marine Environment Emergency Preparedness and Response Regional Activity Centre);最后一个是特殊监测和海岸环境评价区域活动中心(Special Monitoring and Coastal Environmental Assessment Regional Activity Centre),日本政府承担中心全部工作,该中心设在位于富山县(TOYAMA)的西北太平洋区域环境合作中心。[11]

但是,四个区域行动中心 (Regional Activity Center)分设在四个不同国家,各自负责不同事务。这种分配方式本身就分解了各参与国对于组织的集体认同,而凸显了国家间的问题。同时,NOWPAP 在四个活动中心的工作每年总会有所侧重,但是因为四个中心分设四个不同国家,因此在分配资源时还要照顾各国的心理,这就使NOWPAP 将其有限资源平均分配给四个地区行动中心,这就无法将资源优化到最急需的领域,造成有限资源的浪费。

可以看出,NOWPAP 饱受机构分散之苦,NOWPAP 花费了大量的预算运行两个秘书处和四个区域行动中心,这已经影响了改善区域海洋环境的项目执行。这也使其制度有效性难免降低。

相比之下,YS 的运行方式更为简单,决策机构为项目指导委员会(Project Steering Committee),由成员国政府组成,主要负责发起行动并解决财政问题。同时机制还设有管理办公室(YS-LME Management Office),办公室有12 个工作人员,地点设在韩国釜山,韩国政府为办公室的运行提供财政支持。YS 还有五个工作组分别为渔业、污染、生态系统、生物多样性和投资,这五个工作组集合了很多专家。由于韩国政府的支持,使YS-LME避免了国家利益纷争对制度发展的影响,但也因为如此,YS-LME 同其他区域内的环境合作项目以及区域外国际组织的联系非常有限,使其影响力十分有限。

可见,在东北亚多边环境合作机制中,虽然各机制发展水平不一,这给制度间的协调和沟通带来了一定的难度,但是各合作机制各有所长,各有其短,如果能进行合理整合,将能够提高东北亚环境合作的整体效率。

三、东北亚各环境合作机制间的协调状况

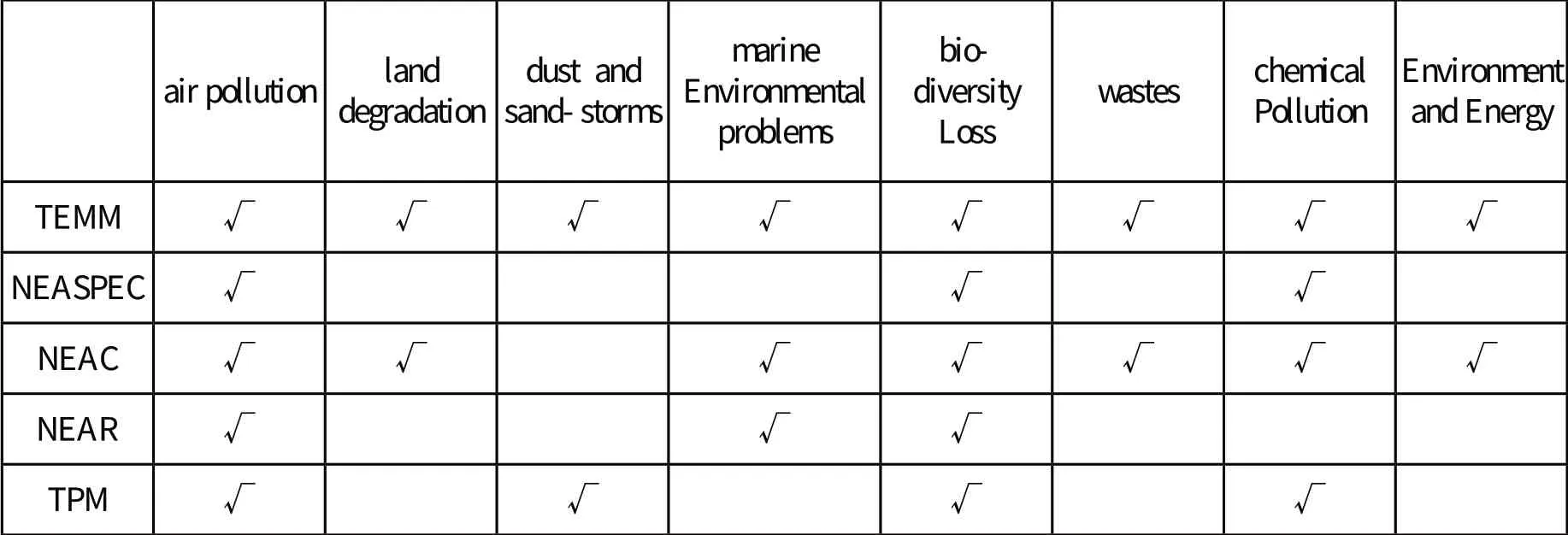

东北亚各环境合作项目发展程度不一,各有优劣,但同时运行,这使各机制间无法进行有效的沟通和协调。缺乏机制间的沟通造成的首要问题是地区存在的环境问题并未得到均衡的关注。下表列出了目前东北亚主要环境合作机制的合作议题,可以看出,大气污染问题和生物多样性丧失等得到了过分的关注,另一些问题如环境与能源问题以及土地退化问题等则没有得到应有的重视;而对于那些被过度关注的环境问题而言,就会不可避免地出现任务和活动的重叠,而这些是由于各机制独立运行,缺少协调所致。尽管很多合作机制都强调同其他合作计划建立沟通和协调,但是这些协调都只见于声明中,而没有具体的实际活动。

表二 东北亚环境合作机制的问题领域[6](P116)

在东北亚环境合作中,地缘政治因素导致区域内出现相互重复的动议,这方面公认的案例要数东亚酸沉降网(以下称EANET)和东北亚大气污染物长距离跨界输送项目(以下称LTP)的出现,这种状况反应了日本和韩国的外交较量。日本倡导建立EANET 的目的之一是谋求冲破宪法对其军事上的限制,成为政治大国。因此日本一手主导了整个EANET 的发展,这也导致其他国家政府对其政治用意的疑虑,也不愿对其主导的网络全面开放;韩国因为害怕失去由韩国政府倡议的区域项目LTP 的可信度而极力抵制日本主导的EANET 项目。EANET 成员决定将联合国发展计划署(UNDP)在泰国的办公室作为其秘书处也是考虑到“降低日本在这一项目的主导形象。”[13]这种区域治理的地缘政治因素不但导致治理进程缓慢,同时还导致区域内出现了执行相似任务的不同的合作渠道。两个机制都在东北亚地区国家进行大气污染监控,但是他们在各国内检测活动的合作几乎为零。

尽管存在相互重叠的功能,在这两个项目之间还是存在一定的互补。EANET 主要关注东亚地区酸沉降的检测,而LTP 也同时进行二氧化硫、氮化物、PM10 和PM2.5 的监测,但是更专注于模拟远程跨界大气污染系统的研究。[4](P17)因此,两大机制的合作无疑会增强区域治理能力。这两大机制将区域内的酸雨问题的专家集合在一起能够帮助东北亚建立起知识联盟。[14]可见,现有合作制度间的整合对于东北亚环境合作来说至关重要。

缺乏统一的区域组织协调各机制间的活动是另一大重要原因。东北亚环境合作机制不是太少而是太多,而且各自为政、力量分散。东北亚各国用于环境合作的有限的资源一定程度上被每年目的相似、主题雷同的论坛和研讨会所消耗。出现这种状况同东北亚环境合作缺乏领导国或者领导机制相关。日本学者高桥若菜(Wakana Takahashi)以及中日韩三国联合研究小组均提及缺乏区域组织对东北亚环境合作的影响。欧盟对欧洲环境合作方面具有极大的推动力,比如统一在贸易与生产过程中与经济活动一致的环境标准。

东盟在东南亚环境合作中的作用虽然没有欧盟那样明显,但是能够为成员国通过东盟秘书处提供行政支持。东盟发展了很多区域环境行动计划、环境项目、战略行动计划和跨界污染行动计划。东盟通过东盟高级环境官员会议、东盟环境部长会议,东盟部长会议和东盟峰会等会议支持这些环境项目的实施。所以,东盟的存在协调了各个项目、计划和机制间的关系。

而东北亚没有像东盟和欧盟那样的区域组织存在,因此,没有组织来协调这些环境合作。每一个次区域项目、计划和论坛的功能和活动都可能重叠。事实上,臃肿对于东北亚环境合作来说是不可避免的。区域内国家均认识到这种任务重复不仅会导致时间和有限资源的浪费,同时还会导致不良竞争。因此各国政府都在讨论如何整合现有多边合作渠道,但是各国政府出于种种原因对执行有效治理的方式仍然犹豫不决。[3](P187)

四、东北亚环境合作机制的资金来源状况

东北亚环境合作机制普遍面临资金短缺的问题。在欧洲,执行欧盟的环境计划拥有十分稳定的财政支持;东盟虽未负责执行环境合作计划和项目费用,但也努力寻求吸引和协调外部援助。在东北亚,没有部门提供类似服务,因此大多数环境合作计划都依靠自己解决资金问题,而强制性资金计划普遍遭遇抵制,而区域内众多的相似功能的合作项目在吸引资金援助方面也产生了竞争,因此遭遇了资金短缺的问题。

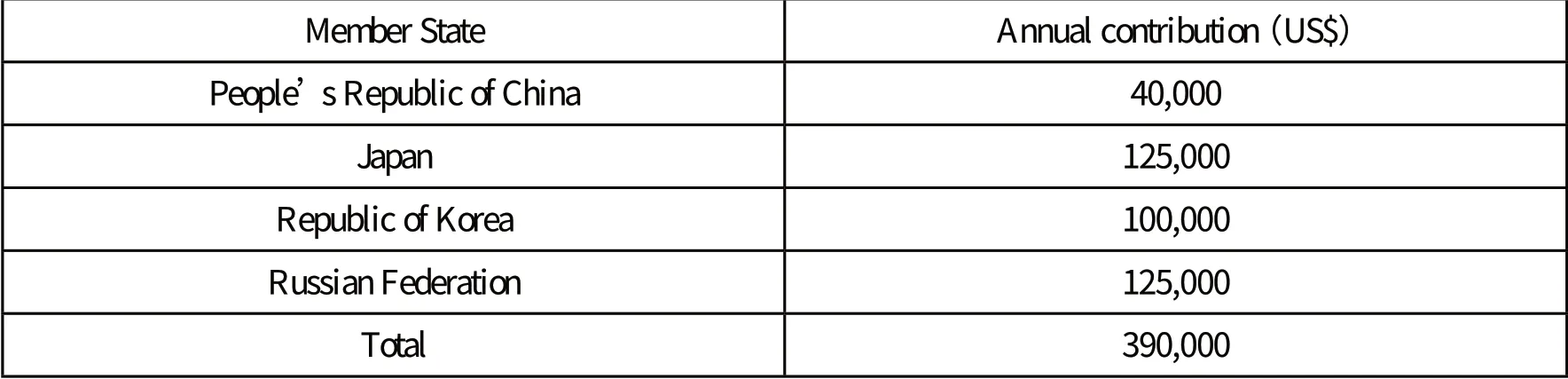

1996年,NOWPAP 成立了信托基金(Trust Fund),所有成员国每年为基金会贡献5%,至今这个配额指标仍未改变,2004年过渡秘书处建议成员国每年向基金贡献的额度应提高到100 万美元的资金,而且贡献的额度和比例应随情况变化而定。但是这个建议仍然没有结果,成员国的利益冲突导致很难形成一致协议;2011年NOWPAP的第16 次IGM 会议上,成员国共投入资金390000 美元,这与年度计划的财政预算796000 美元还有很大差距,只能依靠吸引外来资金支持,因此资金来源缺少稳定性,这也是NOWPAP 行动效率低下的原因之一。成员国自愿提供活动基金以及吸收外部财政支持的方式几乎是所有东北亚环境合作机制资金运行的方式。

NEASPEC 于2000年成立核心基金,由成员国自愿捐助,每年资金总额为35 万美元。[15]这些基金主要用于机构内部的运转,而其活动项目资金主要来自于亚洲发展银行(ADB)。NEASPEC被认为是区域中唯一一个综合环境合作项目(comprehensive regime),既有独立的财政基金,又有具体的活动实施方式,而且同国际组织的联系非常紧密,其最有效的工作就是协调控制煤电厂的污染排放,进行环境监测、数据搜集和分析。这些环境合作计划需要大量并且稳定的资金,以维持持续的环境合作并执行长期计划。尽管目前得到了亚洲发展银行的资助,但是NEASPEC 长期获得资金的稳定性仍然受到质疑。这种财政体系使NEASPEC 的预算并不稳定,也会受到国家状况的影响和机制中各不同利益的影响。中日韩三国沙尘暴联合研究(以下称DSS)的情况更糟,由于获取资金方面存在困难,DSS 第二阶段的项目实施没能进行,机制的存续性堪忧。

表三 2012-2013年度NOWPAP 成员国提供财政资金状况[12]

在众多机制中EANET 的财政状况还算乐观,资金来自成员国组成的信托基金以及日本中央和地方政府的支持。2003年参加国同意按照联合国基于范畴的评估分担体系作为第一步活动稳定预算安排,但是2006年只有四个国家贡献了资金。日本经济状况并不乐观,因此更愿意成员国共担财政负担,但这在区域内还没有得到一致的认可。

缺乏强制的财政制度是这些机制资金短缺的主要原因,东北亚的环境合作机制的财政来源依靠成员国的自愿提供,因此时常会受到成员国经济状况以及政府决策偏好的影响,也会受到机制内来自不同方面利益冲突的影响。东北亚的环境合作机制最初都是无条件向区域内所有国家开放以吸引各国的参与,参与国普遍反对强制性的财政供给措施,因此各机制均面临财政稳定性的挑战。

TEMM 是个特例,由于由三国的高级别环境部长的参与,一方面提高了政府承诺,另一方面三国轮流坐庄的机制让承办国承担每年的财政预算。这种方式使每个参与国都有展示领导力和创造力的机会,因此会比参加非本国主导的合作机制更加积极,财政来源也能得到保障。

总结起来,东北亚环境合作经过多年的发展形成了众多的制度安排,但是这些制度合作受到很多因素的制约,因此每个合作制度都没有得到全面的发展,从而形成了众多发展水平不一,各有优劣的若干合作制度。这些合作制度的功能相似,任务重叠,最严重的是各个机制独立行事,毫无沟通。因此,目前东北亚环境合作最大的问题就是没有形成一个整合的治理体系,而是形成了基欧汉所描述的“若干具体合作安排组成的松散结合体”[16]。因此,将这个松散的结合体整合成为协调的治理机制是东北亚环境合作的出路。

五、东北亚环境治理的出路

从微观上看,东北亚环境合作的每一个机制都存在发展问题,因此都受到资金来源有限、制度建设不完善等问题的困扰。不完善的机制之间缺乏必要的沟通和协调,这使东北亚环境治理形成了“若干具体合作安排组成的松散结合体”。因此,要提高区域环境治理能力,就必须从整合这些发展各有长短,合作领域重叠的机制入手。制度整合要有领导机制进行协调,东北亚地区缺乏区域一体化组织,这是东北亚地区治理呈现混乱状态的重要原因之一。

1.确定东北亚环境合作的协调机制。目前东北亚急需一个有领导力的机制对现有环境合作项目进行整合,从而结束东北亚环境合作的战国时代。TEMM 虽然起步较晚,但却是环境合作中级别最高,对各国环境政策具有一定影响力的机制。三国部长会议已经在跨界污染、沙尘暴、酸雨等问题展开了合作,并取得了切实效果。中日韩作为区域内重要国家,应当承担起领导责任。因此,三国部长会议应确定基本的目标和原则,并将整合东北亚环境合作会议、东北亚环境合作高官会议等区域会议机制,构建以三国部长会议为基础的东北亚环境合作新框架作为未来的工作之一。[17]

整合东北亚环境合作制度首先必须要基于新的理念。这种新的理念就是培育东北亚环境共同体,这个共同体最有可能在非国家行为体中形成,由区域内各国的科学界、企业和非政府组织组成的知识共同体是培育共有区域环境观念的良好开端。在这样共有观念基础上形成的环境合作项目会有更默契的合作。

其次,三国部长会议作为协调机构应定期召开联络会议,使这些机制清楚各自的行动计划和涉猎的问题领域,互通有无,避免工作重叠,提高工作效率。联络会议应讨论各自机制的优势项目和短板领域,找到各方可以互补发展的切入点。只有这些并行的环境合作机制协调发展,才可能在东北亚地区建立连贯和系统的环境管理。但是在这一过程中需要做很多工作以解决现有机制中的利益攸关方的利益。

召开高峰会议可以从参与国政府得到更多的承诺,也会使参与国更积极的参与合作。而且合作还要将所有相关政府部门囊括其中,这样有利于各部门的沟通和协调。将高峰会议发展成为决策机制还可以保证财政来源的稳定性。同时,为加强东北亚环境合作的协调,三国部长级会议还应建立常设性工作小组作为具体组织机构开展东北亚环境合作,这能够为东北亚环境合作机制发挥作用提供保障。另外,东北亚环境合作还应将应对突发环境灾难作为常规工作之一。

2.确定东北亚环境合作的短期和长期目标。东北亚环境合作有其独特之处,其中最大的阻碍就是区域国家抗拒有约束力的制度安排。东北亚区域环境合作制度深化受到此种影响,因此大部分的合作只能建立在各方协商基础上。这使区域难以形成制度化程度较高的合作形式。这种合作方式和区域内国家的观念无法在短期内得到改变,这是东北亚复杂的历史和文化传统以及复杂的政治关系交织的结果。因此,东北亚的环境合作应设立长期和短期目标,在不具备条件的情况下谋求有约束力的协议是不可行的,这只会造成现有合作的倒退。寻求适合本地区发展的合作形式应成为长期目标,而在现有条件下尽可能实现针对具体问题的环境合作应成为当前目标。制定符合本地区特色的务实发展目标是推动环境合作项目发展的前提。

3.解决东北亚环境机制普遍面临财政不足的问题。尽管有些合作机制建立了基金项目鼓励成员国资源捐款,但远远无法应付项目支出。为确保财政稳定,多渠道的资金来源必不可少。这不仅需要依靠参与国的财政预算,还要将基金部门和私人部门囊括进来以增强财政能力,这些部门可能包括世界银行、亚洲发展银行、全球环境基金和企业基金。[6](P159)三国环境部长会议应积极扮演协调角色建立上述基金和私人部门与东北亚环境项目之间的联系,吸引外部投资;建立资金机制,如东北亚环境基金,为东北亚的环境合作建立比较稳定的资金来源,同时制定资金筹集和使用方法[18]。

结语

东北亚环境合作力量分散,各国希望通过多边合作解决区域问题,但又不想被束缚太多,这种情况由于国家间复杂的历史情感而更加复杂。因此,20年来东北亚的环境合作始终处于被动状态,被动地应对新出现的或是更加严重的环境问题。这种被动的行动的结果造成了今天环境机制任务重复、功能相似、效率低下的状况。而这些机制的建立又充满着国家在地区事务上的斗争,整合和协调机制间的工作存在巨大困难。这些都不利于形成系统的区域环境治理。东北亚环境治理的出路只能从区域自身特点出发,力图促使TEMM 发展成为各环境合作制度的协调机制,认真区分涉及区域环境合作的长远发展目标和解决当前环境问题的短期目标,防止长期发展目标同短期目标相互交织影响东北亚环境问题的务实解决。最后,扩大环境合作项目的资金来源,最大限度地确保环境项目的中长期实施是形成完善的东北亚环境治理体系的有力保障。

[1] Suh-YongChung.Strengthening Regional Governance to Protect the Marine Environment in Northeast Asia:from a Fragmented to an Integrated Approach[J].Marine Policy,2010,34:549.

[2] The Commission on Global Governance.Our Global Neighborhood:the Report of the Commission on Global Governance [J].New York:Oxford University Press,1995:55-58.

[3] Nam Sangmin.Ecological Interdependence and Environmental Governance in Northeast Asia:Politics vs.Cooperation[J].Paul G.Harris.International Environmental Cooperation:Politics and Diplomacy in Pacific Asia[M].Boulder,CO:University Press of Colorado,2002.

[4] Yasumasa Komori.Evaluating Regional Environmental Governance in Northeast Asia,Asian Affairs[J].An American Review,2010,37(1):4.

[5] B.Guy Peters and Jon Pierce.Multi-level Governance and Democracy:A Faustian Bargain? [J] /.Ian Bache and Mattew V.Flinder.Multi-Level Governance[M].Oxford:Oxford University,2004:78.

[6] 东北亚环境管理联合研究项目组.东北亚环境合作[M].北京:中国环境科学出版社,2009.

[7] Kim Chan-woo.Northeast Asian Environmental Cooperation:from a TEMM’s perspective [J].Korea Review of International Studies,2009,12(1):19-36.

[8] Hidetaka Yoshimatsu.Regional Governance and Cooperation in Northeast Asia:The Cases of the Environment and IT(R),RCAPS Working Paper,Ritsumeikan Asia Pacific University,http://www.apu.ac.jp/rcaps/uploads/fckeditor/publications/workingPapers/RCAPS_WP09-9.pdf,8 May,2014.

[9] Lorraine Elliott.East Asia and Sub-regional Diversity:Initiatives,Institutions and Identity Interdependence and Environmental Governance in Northeast Asia:Politics vs.Cooperation[J]//Paul G.Harris.International Environmental Cooperation:Politics and Diplomacy in Pacific Asia[M].Boulder,CO:University Press of Colorado,2002:187.

[10] Esook Yoon.Cooperation for Transboundary Pollution in Northeast Asia:Non-binding Agreements and Regional Countries’Policy Interests [J].Pacific Focus,2007,XXII (2):88.

[11] Regional Activity Center [EB/OL],http://www.nowpap.org/RACs.php,8 May 2014.

[12] Repot of Sixteenth Intergovernmental Meeting of Northwest Pacific Action Plan,Beijing[R].the People's Republic of China,20-22,December,2011.http://www.nowpap.org/data/IGM%2016%20report.pdf Mar.28,2013.

[13] Laura B.Campbell.The Political Economy of Environmental Regionalism in Asia [J]// T.J.Pempel.Remapping East Asia:The Construction of a Region [M].Ithaca,NY:Cornell University Press,2005:223.

[14] Kim InKyoung.Environmental cooperation of Northeast Asia:Transboundary Air Pollution [J].International Relations of the Asia-Pacific,2007,7:448.

[15] Institutional and Financial Arrangements for the Northeast Asian Subregional Programme[EB/OL],Preparatory Meeting for the Sixth Meeting of Senior Official On Environmental Cooperation in North-East Asia,Economic and Social Commission for Asia and the Pacific,8-9 March,2000.http://www.neaspec.org/ownload/5.pdf,Mar.28 2013.

[16] Robert O.Keohane,David G.Victor.The Regime Complex for Climate Change [J].Perspectives on Politics,2011,9(1):2.

[17] 郭锐.国际机制视角下的东北亚环境合作[J].中国人口、资源与环境,2011,(8).

[18] 尚宏博.东北亚环境合作机制回顾与分析[J].中国环境管理,2010,(2).