针刺合谷穴对合谷及迎香穴区温度变化的影响

李凌鑫,田光,孟智宏

(1.四川大学华西医院康复医学中心,成都 610041;2.天津中医药大学,天津 300193;3.天津中医药大学第一附属医院,天津 300193)

针刺合谷穴对合谷及迎香穴区温度变化的影响

李凌鑫1,田光2,孟智宏3

(1.四川大学华西医院康复医学中心,成都 610041;2.天津中医药大学,天津 300193;3.天津中医药大学第一附属医院,天津 300193)

目的研究不同刺激量针刺合谷穴对合谷穴区及对侧迎香穴区红外热像温度的影响。方法将30名缺血性脑卒中致中枢性面瘫患者依据不同刺激量随机分为合谷1-4组和对照组。观察针刺过程中合谷穴区、对侧迎香穴区红外温度变化。结果针刺合谷穴前后,合谷穴及对侧迎香穴区红外温度发生先降低再升高的变化(P<0.05)。结论针刺合谷穴后合谷穴局部与对侧面部迎香穴区体表红外热像温度变化具有相关性,提示经脉体表循行路线具有特异性,不同合谷组的两穴区温度变化虽有不同,但尚未发现明确规律。

穴,合谷;穴,迎香;红外热像;随机对照试验

“面口合谷收”最早载于明代杨继洲著《针灸大成》,是穴位主治作用的高度概括,其基本意义是指合谷穴可治疗头、面、口部诸多疾病,是针灸临床实践重要的取穴原则,其理论基础是手阳明大肠经从手走头的经络循行规律。

传统针灸理论认为经脉具有体表特异性循行及经穴脏腑特异性联系的规律,这是经脉功能和穴位主治的重要理论基础和具体体现。应用现代科学技术,诠释传统针灸理论的科学内涵及生物学机制,阐明穴位主治作用的规律和机制,是现代针灸学科领域中最大,也是最难的课题之一。

近年来有关经络实质的研究取得许多进展,但迄今为止并未找到明确的经络物质基础[1-3],这使得我们必需从新的角度去阐释经络理论的科学内涵。故本研究采取现象反证结构的研究思路,以针刺合谷穴治疗缺血性脑卒中致中枢性面瘫为载体,以合谷穴区和对侧面部迎香穴区红外热像温度为观察指标,旨在观察合谷穴与其循经远隔面部迎香穴之间体表温度变化的生物学现象,从而证实手阳明大肠经体表循行的客观存在性,并探索其可能存在的量效规律。

1 资料与方法

1.1 仪器

本研究采用日本产NEC TH9260红外热像仪(温度分辨率≤0.06℃,空间分辨率为0.6 mrad)。拍摄针刺过程中患者合谷穴区及对侧迎香穴区红外热像图。

1.2 仪器检查方法及操作环境

1.2.1 检测环境

检测在无灯光、无阳光直射、无强红外辐射源等其它热源存在及室内外通风隔绝的室内进行。观察的室温范围在19~27℃,相对湿度在40%~60%,每例实验前后室温的波动尽量控制在0.5℃之内。

1.2.2 检测过程

患者于检查床上采取平卧位休息30 min,适应室温且情绪稳定后进行检测。红外摄像机镜头安放于距患者0.5 m高度,患者保持平卧位,于针刺前、针刺手法结束后即刻和针刺结束后(留针20 min)3个时间点采集患侧头面部和健侧上肢红外热像图。

1.3 受试对象分组及针刺方法

1.3.1 试验设计与分组

本研究为随机对照临床试验,采用随机数字编秩法进行分组。利用SPSS17.0统计软件,采用函数法(随机函数为均值=100,标准差=10的正态分布函数)生成包含30个数字的随机数字序列,并进行编秩(rank,R),根据秩次确定分组,分为合谷1-4组与对照组。合谷组均取面瘫对侧合谷穴,施以捻转手法,并据针刺方向和针刺时间不同分4组。合谷1组为直刺进针,行针5 s;合谷2组为逆经脉方向斜刺进针,行针5 s;合谷3组为直刺进针,行针30 s;合谷4组为逆经脉方向斜刺进针,行针30 s;对照组不针刺合谷穴。

1.3.2 试验对象

本研究所纳入30例缺血性脑卒中致中枢性面瘫患者均为2012年3月至2012年7月天津中医药大学第一附属医院针灸部住院患者。所有患者均签署知情同意书并符合下列纳入标准。①符合脑梗死和中枢性面瘫诊断标准(参考《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010》[4]及《现代面神经外科的基础与临床》[5]);②首次发病;③)年龄为40~80岁;④发病30 d内(急性期及恢复早期);(5)NIHSS量表评分为5~20分。

1.4 检测部位及分析方法

使用NS9300 Image Processor Pro Ⅱ处理程序分析红外热像图。在患者健侧合谷穴和患侧迎香穴直径1 cm大小的圆形区域采集温度数值进行统计分析。

1.5 统计学方法

各组红外温度变化数据采用Wilcoxon signedrank秩和检验,两穴区温度变化相关性采用配对t检验。以P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

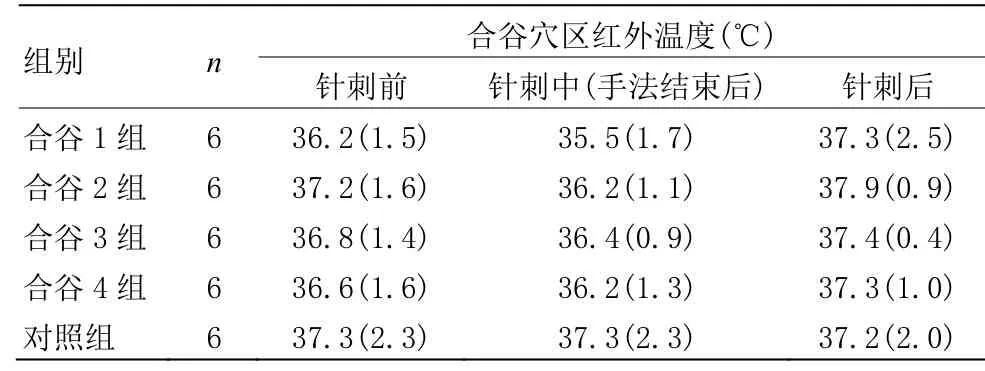

2.1 针刺对合谷穴区红外热像温度的影响

表1 合谷穴区红外热像温度的变化 [M(Q)]

为考察针刺合谷后合谷穴区红外热像温度出现的即刻变化效应,将针刺前、针刺手法结束(针刺中)和针刺留针结束(针刺后)3个时点所采集的合谷穴区红外热像温度数据进行统计,其中对照组的“针刺中”时点指针刺前时点后30 s,“针刺后”时点指针刺前时点后20 min。详见表1。

由表1可见,合谷2、3组合谷穴区红外温度经多样本秩和检验两两比较针刺结束后跟针刺手法结束时温度具有明显变化(P<0.05)。上述数据还提示针刺合谷穴后,各合谷组穴区局部皮肤温度均先降低而后再升高,即在针刺手法结束时,穴区皮温出现降温效应,而在留针过程中又再次出现升温效应,且针刺结束时穴区皮肤温度均高于针刺前皮肤温度。与此同时,对照组则显示各时点穴区皮肤温度无明显变化,这说明上述温度变化效应是由于针刺合谷穴所引起。

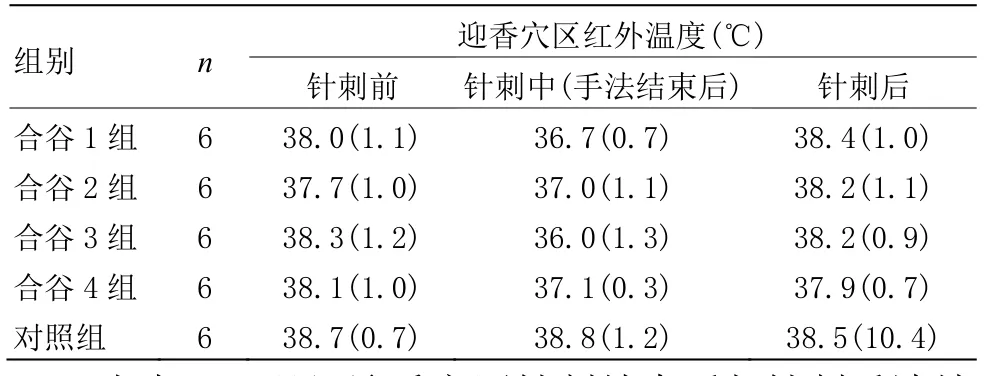

2.2 针刺合谷穴对对侧面部迎香穴区红外热像温度的影响

为考察针刺合谷后对侧面部迎香穴区红外热像温度出现的即刻变化效应,对上述3个时点采集的迎香穴区红外热像温度数据进行统计。详见表2。

表2 迎香穴区红外热像温度的变化 [M(Q)]

由表2可见,迎香穴区针刺结束后与针刺手法结束时红外温度变化在各合谷组均具有显著性差异(P<0.05);针刺手法结束时与针刺前相比,除合谷2组外其余各针刺组差异也均具有统计学意义(P<0.05),而对照组的红外热像温度在针刺前中后差异并无统计学意义。上述结果还表明针刺合谷穴可导致合谷穴区和对侧面部迎香穴区皮肤温度的短暂下降,而后再上升,且总体变化特点是呈明显的升温效应,而对照组无此效应。

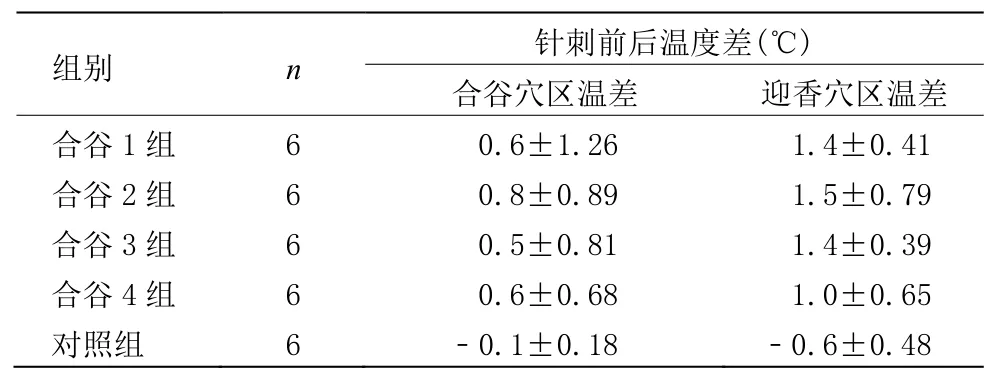

2.3 合谷穴区与迎香穴区红外热像温度变化的相关性分析

表3 合谷穴区与迎香穴区红外热像温度变化相关性(±s)

表3 合谷穴区与迎香穴区红外热像温度变化相关性(±s)

组别 n 针刺前后温度差(℃)合谷穴区温差 迎香穴区温差合谷1组 6 0.6±1.26 1.4±0.41合谷2组 6 0.8±0.89 1.5±0.79合谷3组 6 0.5±0.81 1.4±0.39合谷4组 6 0.6±0.68 1.0±0.65对照组 6 ﹣0.1±0.18 ﹣0.6±0.48

前述结果提示针刺合谷穴后可引发对侧面部迎香穴区先降温而后再升温并且总体呈升温的变化效应。与此同时合谷穴区本身也出现上述温度变化特征,为探讨针刺后合谷穴与对侧面部迎香穴区皮肤温度变化是否具有相关性,我们将两穴区温度变化差值进行直线相关分析,相应数据见表3。

各组相关系数经假设检验后发现,合谷2、3组两穴间温度变化差值具有相关性,而其余各组针刺前后温度变化并无明确的线性相关关系,但有意义的是合谷各组均提示针刺后两穴区总体温度变化特征为升温反应,而对照组合谷穴与迎香穴均呈现降温效应。这一现象提示了针刺后合谷穴区与对侧面部迎香穴区红外热像温度变化可能有相关性,且合谷穴治疗作用与升温效应间可能存在潜在联系。

3 讨论

国内经络研究开起于建国后,60余年来经络研究从力求明确“经络特定实质形态”到探索“经络特定生物学属性”的研究思路的转变,目前经络特异性循行路线及其生物学效应的客观检测与显示是经络研究的重要方向之一[6]。国内学者们从光、电磁、热等角度揭示了经络可能的物理属性[7-10],并从生物化学角度提示了与经络可能相关的物质基础[11-14],本研究利用红外热像技术,探讨针刺合谷穴后对对侧面部迎香穴区温度的影响作用,并试图从体表温度角度客观展示“面口合谷收”的生物学效应。

本试验观察到针刺合谷穴后对侧面部迎香穴区皮肤温度呈现先短暂降温而后再升温且总体呈升温效应的变化趋势,针刺前后相比温度增加效应具有显著性,且这种效应在各合谷组与对照组之间存在统计学差异,即是说明非针刺合谷组不能引起上述变化,说明合谷穴与对侧面部迎香穴之间存在特异性联系,间接提示经络体表循行特异性。同时我们还观察到针刺合谷穴后合谷穴区本身温度变化也呈先短暂降温而后再升温的变化,这说明针刺合谷穴后合谷穴与对侧面部迎香穴区皮肤红外热像温度有相近的变化特征,这也在一定程度上说明了合谷穴与对侧面部迎香穴存在特异性联系。尽管本试验尚无法证实各个刺激量针刺后合谷穴区温度变化与对侧面部迎香穴区温度变化之间存在线性相关关系,但这一统计结果与前述针刺合谷穴后可引起对侧面部迎香穴区特征性温度变化趋势并不相矛盾。因为有统计学者认为线性相关性分析对样本量虽无明确要求,但一般认为不宜少于8对数据[15],因此有可能本试验尚不能证实两穴区间温度变化具有相关关系的结果为样本量较小所致。

另外,本研究依据针刺时间和针刺方向构成的不同刺激量设计了4个合谷组,试图通过红外热像技术从针刺的生物学效应方面探索不同刺激量间的量效规律。试验结果提示不同合谷组的合谷穴区及迎香穴区红外热像变化确有不同,但尚未发现明确规律所在,可能与本研究样本量较小有关,可进一步开展大样本临床随机对照试验探索其量效规律。

[1] 舒珊.2010年相关经络存在及经络实质文献的研究[J].江西中医学院学报,2012,24(1):18-21.

[2] 卢六沙.经络物质构成模型假说[J].中国针灸,2008,28(10):764 -766.

[3] 马瑞玲,张仁.思考经络研究[J].中国针灸,2007,27(1):69-71.

[4] 中华医学会神经病学分会脑血管病学组急性缺血性脑卒中诊治指南撰写组.中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010[J].中国医学前沿杂志(电子版),2010,2(4):50-69.

[5] 林顺涨,孙爱华.现代面神经外科的基础与临床[M].第1版,上海:第二军医大学出版社,2002:72.

[6] 周丹,张赛,郭义.经络科学研究60年总结与分析[J].西部中医药,2012,25(9):26-28.

[7] 蒋兴慧,刘汉平,郭周义,等.经络腧穴的光学特性研究进展[J].激光生物学报,2010,19(1):127-135.

[8] 邓晓辉,张守康.经络腧穴电磁特性研究概况[J].中国针灸,2009, 29(8):633-636.

[9] 刘骥,张棣.热色液晶热像法客观探究经络的在表征象[J].中国医学创新,2012,9(26):143-145.

[10] Zhang C, Yang L, Yang WB, et al. Preliminary properties of meridian system as a complex network[J]. J Acupunct Tuina Sci, 2008, 6(5):301-303.

[11] 罗汀,郭义,王秀云.经络循行生化研究近况[J].上海针灸杂志, 2006,25(6):45-47.

[12] 成柏华,李忠华,杨红英.针刺不同经络对穴位内 K﹢、Na﹢、Ca2﹢、H﹢的动态变化观察[J].上海针灸杂志,1994,13(2):80-82.

[13] 曲丽芳,宫斌,顾瑞生,等.从环核苷酸含量及变化看膀胱经和背俞穴的功能——与肾经、任脉、胃经比较[J].中国针灸,1997,17(12): 755-757.

[14] 郭义,陈爽白,张春煦,等.健康人体经穴Ca2﹢浓度分布特异性的观察[J].上海针灸杂志,2002,21(1):37-38.

[15] 宋晓晶,张栋.针刺合谷与光明穴在面部的红外热像显示研究[J].中国针灸,2010,30(1):51-54.

Effect of Point Hegu (LI 4) Acupuncture on Points Hegu (LI 4) and Yingxiang (LI 20) Region Temperature

LI Ling-xin1, TIAN Guang2, MENG Zhi-hong3. 1.Rehabilitation Medicine Center, Sichuan University Hua xi Hospital,Chengdu 610041,China; 2.Tianjin University of T raditional Chinese Medicine,Tianjin 300193,China; 3.Tianjin University of T raditional Chinese Medicine First Hospital,Tianjin 300193,China

ObjectivTo investigate the effects of point Hegu (LI 4) acupuncture with different stimulation intensities on infrared thermographic temperature at point Hegu (LI 4) region and contralateral point Yingxiang (LI 20) region.MethodsThirty patients with ischemic stroke-induced central facial paralysis were randomly allocated to Hegu 1-4 groups and a control group. Changes in infrared temperature at point Hegu (LI 4) region and contralateral point Yingxiang (LI 20) region were observed during acupuncture.ResultsAfter point Hegu (LI 4) acupuncture, infrared temperature at point Hegu (LI 4) region and contralateral point Yingxiang (LI 20) region changed from an early drop to a subsequent rise (P<0.05).ConclusionsChanges in body surface infrared thermographic temperature at point Hegu (LI 4) region and contralateral facial point Yingxiang (LI 20) region after point Hegu (LI 4) acupuncture are correlative, suggesting that the meridian running route on the body surface has specificity. Although temperature changes at the two point regions in different Hegu groups are different, definite regularities are not found.

Point, Hegu (LI 4); Point Yingxiang (LI 20); Infrared thermography; Randomized controlled trial

R2-03

A

10.13460/j.issn.1005-0957.2014.09.0785

1005-0957(2014)09-0785-03

2014-02-12

国家重点基础研究发展计划(2010CB530506)

李凌鑫(1976 - ),男,主治医师

孟智宏(1963 - ),男,教授,E-mail:yj1988mzh@163.com