应用共引分析的战略联盟研究

郭焱,张强

(天津大学管理经济学部,天津 300072)

应用共引分析的战略联盟研究

郭焱,张强

(天津大学管理经济学部,天津 300072)

根据2008—2012年期间,以美国科学情报研究所开发的Web of Science数据库为数据源,“战略联盟”为主题进行文献检索,从SCI与SSCI共收集967篇文献。通过应用文献计量学及统计学的方法对战略联盟前沿的文章进行知识网络描述及研究,概括了战略联盟领域的研究重点分别为:组织的知识吸收能力以及组织学习能力对联盟成功取得自身竞争优势起着非常重要的作用;联盟关系上的治理,例如信任、分配机制、正式合同等对于联盟关系的影响,进而影响联盟的运营及绩效;从吸收能力、相互关系强弱两方面对公司创新情况的影响,可帮助对战略联盟有兴趣的研究者增强战略联盟研究领域的研究趋势、主要题目、概念等的把握。并为研究者提供该领域比较权威的出版物,为接下来收集文献提供帮助。

战略联盟;共引分析;因子分析

在过去的几十年中,企业通过彼此合作的方式来应对快速变化的环境及日益激烈的国际市场竞争,战略联盟作为现代企业组织制度的一种创新,已经成为企业强化其竞争优势的重要手段。资源基础视角认为只有当公司具有的资源是有价值的、稀缺的以及不可替代时,公司才能获得可持续的竞争优势[1-2]。战略联盟也是潜在的彼此相互学习的渠道,而知识资产也可使公司获得可持续竞争优势。许多学者的研究证明:通过战略联盟来获得其他企业的关键知识和某些能力是促使联盟形成的原因之一[3-5]。如此多的优势使得战略联盟成为研究的一个活跃领域。Ramos[6]提到:一旦一门学科达到了一定的成熟度,在这特定领域的学者将通过文献综述来把精力集中于文献形成的群体,而此时的研究趋势会带有作者的主观性。为了避免这些潜在的主观性偏差以及提供一个系统的方式来理解现代对于战略联盟的研究,本文收集了该领域最近5年的文献,主要通过共引分析的方法来更好地理解战略联盟研究领域的结构性及趋势性。

共引(co-citation)这个词首先出现在1973年,Small[7]在《Journal of American Society》中发表的《Co-citation in the Scientific Literature:A New Measure of the Relationship Between Two Documents》提及。Small认为共引是不同的两篇文献被别的文献同时引用,共引强度(co-citation strength)为该两篇文献被共同引用的次数。当被同时引用时,两者之间存在内在联系,且随着共引强度的提高,内在联系加强。而共引分析就是通过该理论,将具有代表性的多篇文献作为分析对象,利用统计分析的方法,把文献间复杂的共引网络关系简化为少数的群体,并直观地表示出来,对每个群体结构和特点进行分析[8-9]。本文旨在:①对战略联盟的研究现状概括分类;②对战略联盟研究领域有重要影响的杂志及出版物进行识别;③概括战略联盟研究的子域特点。

1 数据收集

本文的数据收集及整理分3个阶段进行:

1)识别数据与数据准备

本文的分析对象主要是文章,每一篇文章都具有独特性,对于文章的分析而不是对作者进行分析能够避免只考虑第一作者而忽略引用文献中其他作者的情况出现。收集数据方法为将“战略联盟(strategic alliance)”作为关键词在美国科学情报研究所(institute for scientific information)的科学引文索引数据库SCI(science citation index)和社会科学引文索引SSCI(social science citation index)进行搜索,同时出版日期选择最近5年(2008—2012年)的研究来分析研究趋势。为了提炼搜索结果,只有属于商业、经济以及运营管理领域的文章才被选中。搜索提炼后共有967篇文章,具体数据结果见表1,文章来源期刊如表2所示。

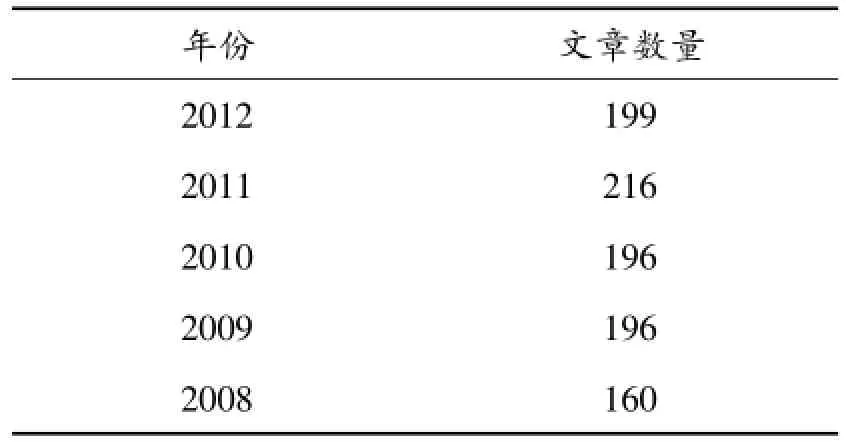

表1 文章数量统计情况表

从表1可看出,战略联盟研究领域的文章在2008—2012年的发表数量为967篇。最近几年数量都大于190篇,研究的热度较平稳,整体上有增长的趋势,这也体现出该领域有着较好的研究价值。

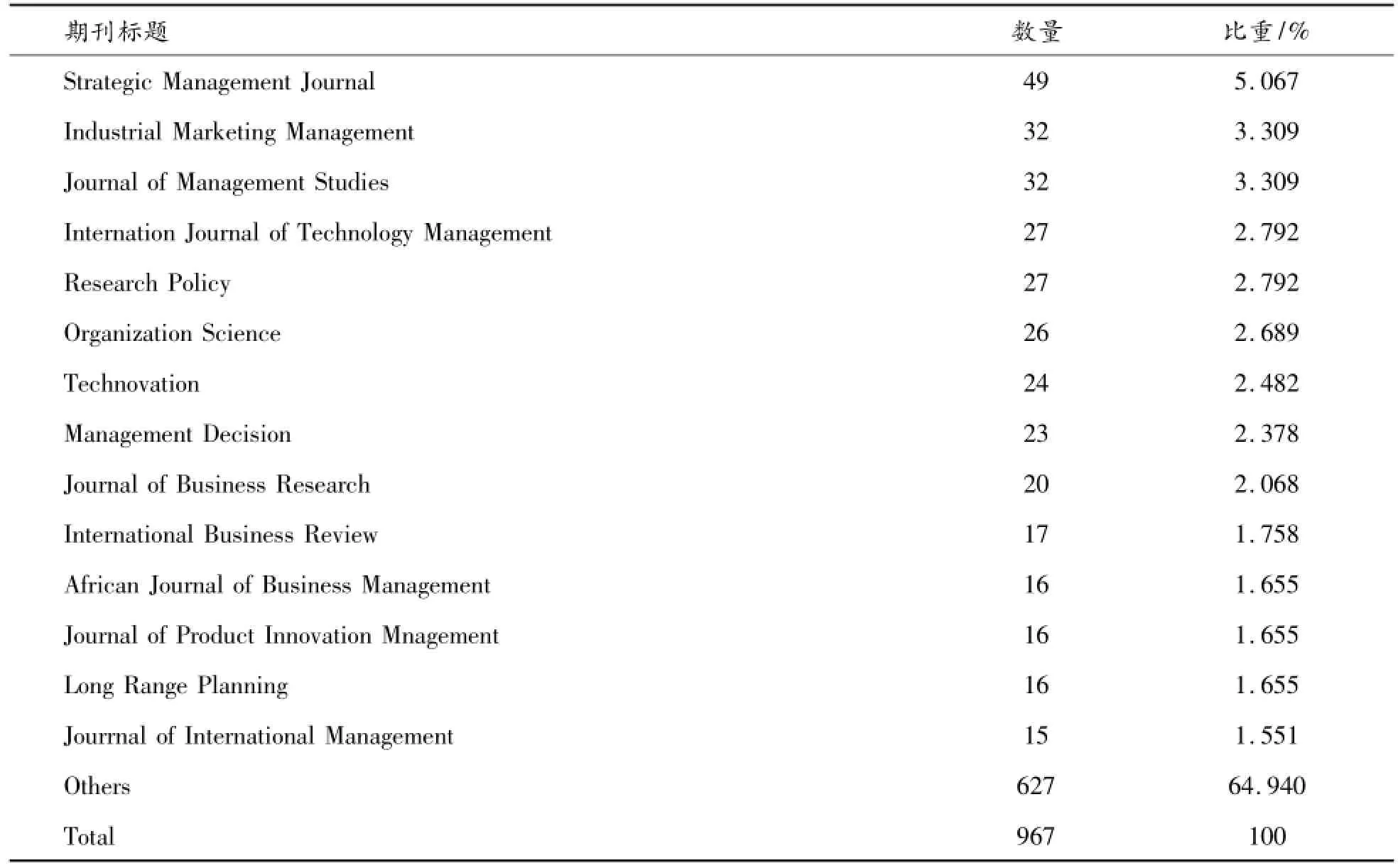

从文献的期刊来源上可以看到Strategic Management Journal,Industrial Marketing Mangement,Journal of Management Studies是在该研究领域排名前3的期刊。

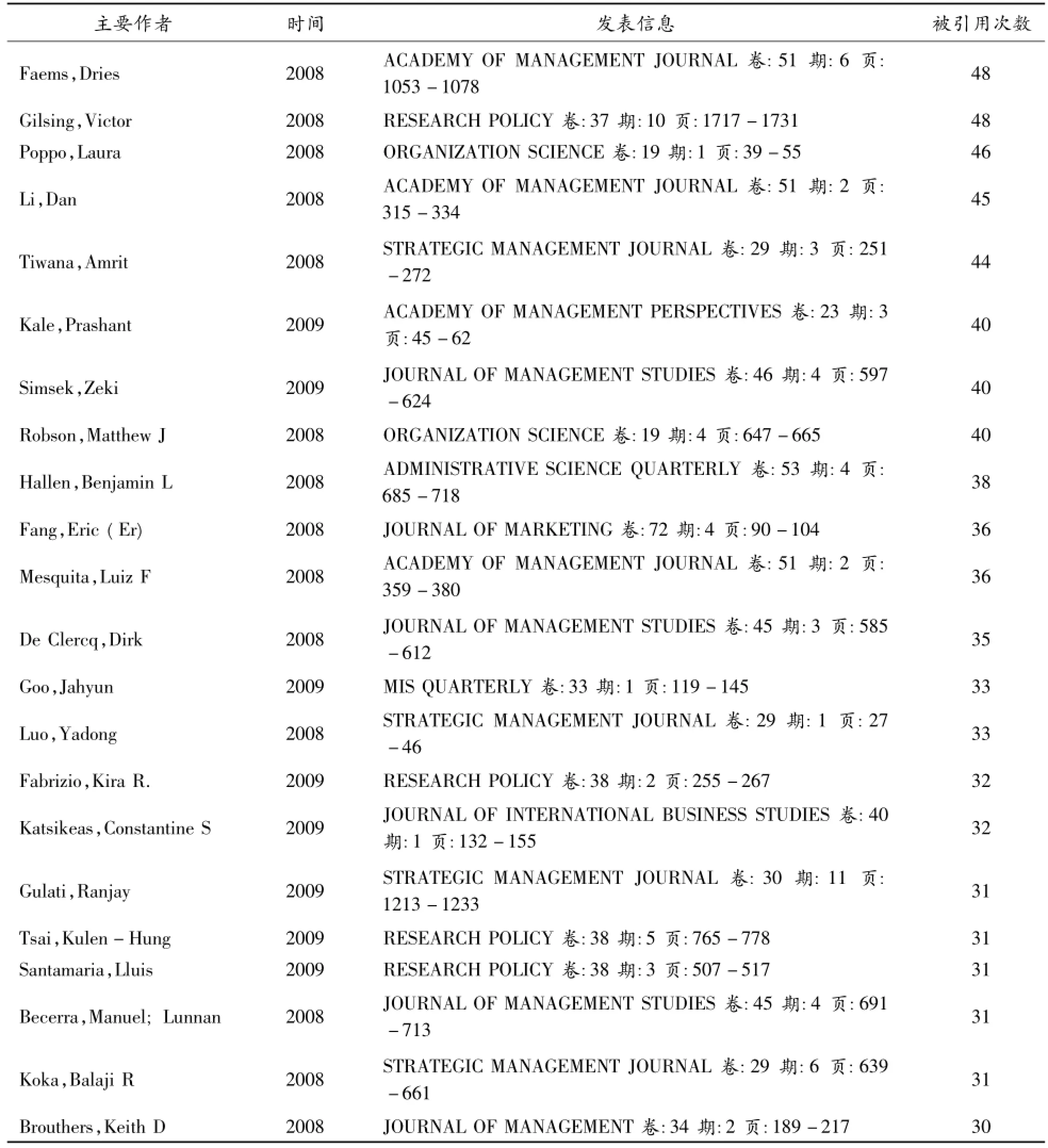

2)数据收集以及引用情况统计

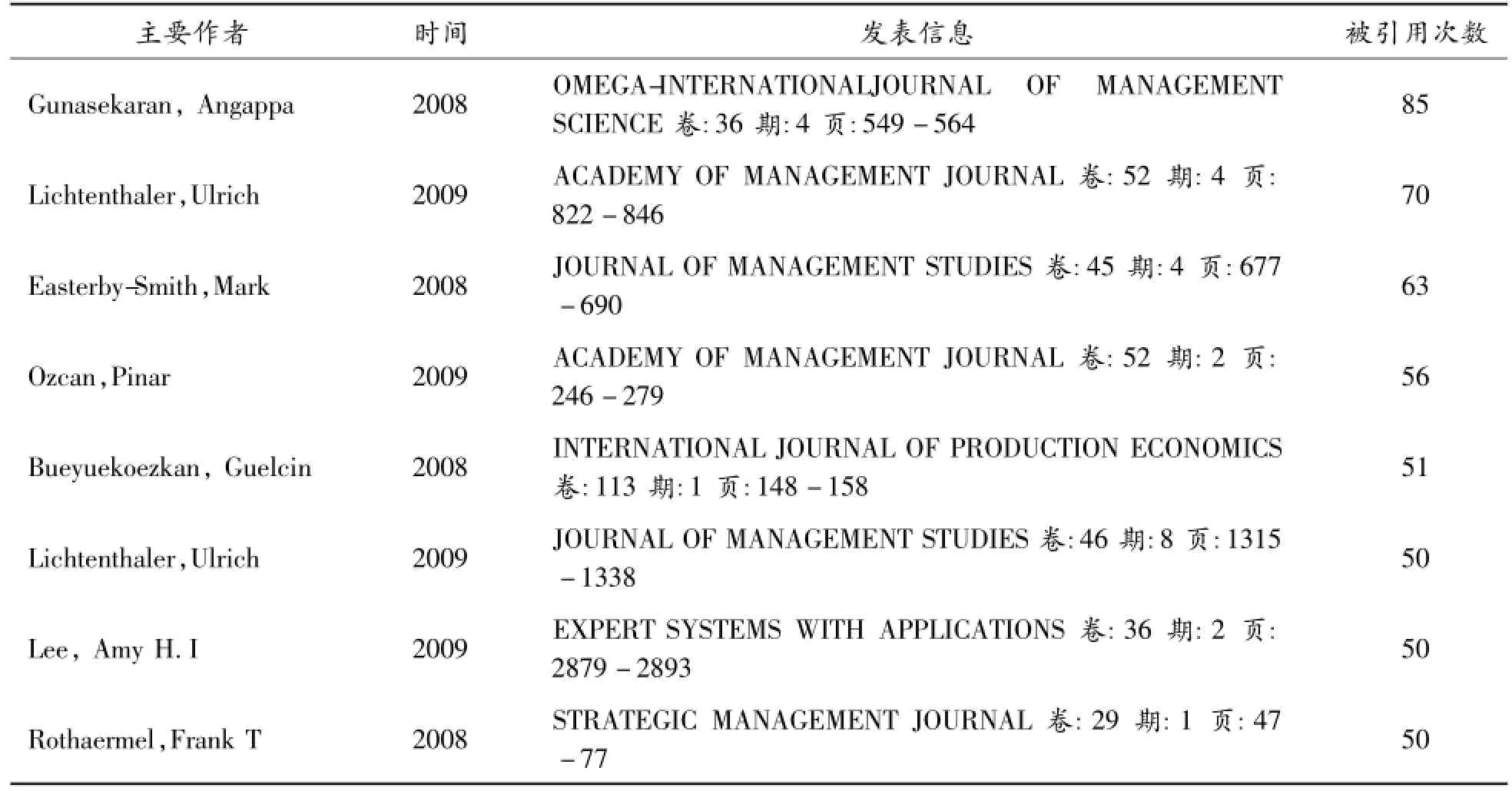

所有高度相关的文章以及他们的引用文献在此阶段进行收集,引用分析涉及到整理、总结、分合计、排名和筛选收集引用的参考文献。表3列出发表的文章是相关于战略联盟研究同时符合发表时间为2008—2012年且被引用的频次大于等于30的文章。结果共有30篇文章符合要求,具体信息情况见表3。

表2 文章来源期刊统计表

表32008 —2012年被引频次最高的前30篇文章信息表

续表

3)形成共引矩阵

在所选择的30篇文献中对任意两篇的共引文献次数进行统计,形成共引矩阵,为接下的分析提供数据。

2 共引分析

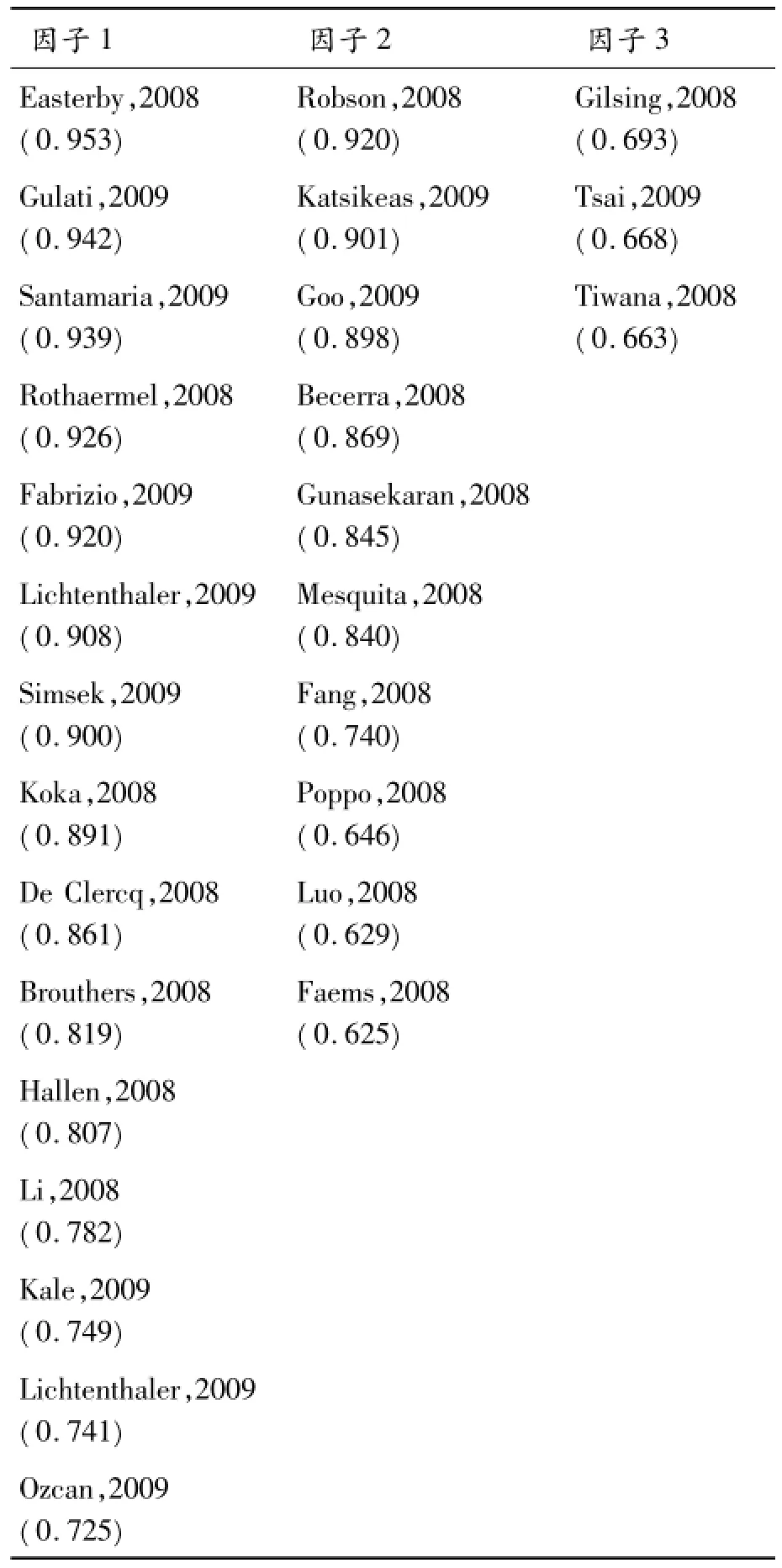

本文采用因子分析对共引矩阵进行分析。因子分析可以对共引矩阵进行子域的提取,每个子域都代表着高度相关的相对应的因子[10]。在特定领域的学者趋向于引用对他们的研究较重要的文献,而同时也可能被其他学者共同引用[11]。通过因子分析,目标文献趋向于载入同样的因子,这些因子载荷表示是哪些文献属于该因子。当形成多个因子时,每个因子被认为是一个子域。把因子分析应用到共引数据上时,可以识别特定的学科研究结构,对深刻理解文献内在关系有更好的帮助。

本文只提取特征值大于1的数据。因子载荷值大于±0.7被认为是有解释力的,本文将载荷值大于±0.6的也包括在内[12]。具体因子分析结果见表4、5。

表4 解释的总方差表

表5 旋转的因子载荷表

由表4可知:30篇文献可以提取出3个因子,第一个因子具有对总体变异42.229%的解释度,3个因子一起可以解释总体变异的79.693%。由表5可以看出:在因子1下有15篇文献;因子2下有10篇文献;因子3下有3篇文献。

3 分析和讨论

因子1下共有15篇因子载荷值大于0.6的文章。结合因子1下面的主要文章内容进行分析发现,因子1可以概括为:组织的知识吸收能力、组织学习能力对联盟成功及取得自身竞争优势起着非常重要的作用。

Easterby[13]提到:对于公司来讲拥有从其他公司身上学习的能力对于自身获得竞争优势是十分重要的。因此对于组织间知识转移的识别就变得极为重要;Gulati[14]提到:对于公司,以往的合作中,如果是与特定的公司合作,获得自身所缺少的知识资源,在新成立的联盟时能够更好地进行价值创造。这反映出组织的学习能力是获得竞争优势的一个重要因素。Santamaria[15]通过分析以创新为目的的联盟,认为外部资源(例如技术知识、管理模式)对于联盟成功起着非常重要的影响作用。Fabrizio[16]研究了公司的吸收能力的建设和创新搜索活动关系。创新搜索主要是指,通过寻找伙伴或资源来达到创新目的的搜索活动,认为吸收能力以及创新搜索活动可以彼此收益。Lichtenthaler[17]认为知识对于公司是非常重要的,获得知识的两个重要因素是组织学习与吸收能力,并通过实证研究识别出6个公司知识管理能力强弱的因素。Clercq[18]分析两种知识驱动的战略:①公司内部知识建立;②通过外部公司间联盟获得的绩效情况。当公司自身知识非常匮乏时,通过战略联盟这种外部方式来获得知识资源有着较好的成本控制,以及获取效率。Li[19]认为,既然知识资源对于公司非常重要,那么联盟选择时,拥有较多知识资源的一方要有保护本公司资源的考虑。通过实证研究认为根据以往的合作经验,当潜在的合作者是友好一方时,更容易被迫切创新的公司所选择。Kale[20]研究了联盟成功的驱动因素,这其中包括公司对于知识的学习和吸收能力。

因子2下共有10篇因子载荷值大于0.6的文章。结合主要的文章内容可以发现其主要的内容集中于联盟关系的治理方面,例如信任、分配机制、正式合同等对于联盟关系的影响,进而影响联盟的运营及绩效等。

Robson[21]认为合作者之间的信任对于公司间关系管理有着非常重要的作用,通过实证研究表明合作者间的信任对于联盟的绩效有着正相关作用。这种作用随着合作公司的规模变小而加强,且公平的分配以及合作者的相似程度是获得信任的联盟的关键。Katsikeas[22]也认为信任对于关系起着非常重要的作用,对信任和绩效的关系进行了实证,结果表明:信任对于关系绩效结果有着正影响,通过构建综合的强化信任机制来提高联盟的绩效。Goo[23]提到正式的合同对于关系治理可以起到补充的作用,而不能替代信任在组织治理中的作用,通过建立合同可以提高联盟关系的管理。Becerra[24]的研究表明:联盟中愿意接受知识转移的风险,大概是因为对其合作者的信任。隐性知识与显性知识的转移有非常不同的信任和风险特征,显性知识的转移,更相关于公司接受风险的意愿;隐性知识密切相关于高度信任。结果支持信任和隐性知识的转移对于学习联盟成功的重要性。Poppo[25]认为信任的产生基于过去的合作基础以及未来合作的连续性这两个方面,期望未来的连续性上对信任的形成起着直接的重要的作用,而基于过去合作的历史对信任建立的影响更多的是间接的。Luo[26]认为公正的程序被合作者感知而且对联盟的产出有着重要的影响,公正的程序是通过强化关系价值以及削弱关系风险来提高合作者的产出的。

从表5可以看到:因子3下的3篇文章,因子载荷值均大于0.6。通过分析这3篇文章的内容可以发现,它们都集中于公司的创新方面。Gilsing[27]从联盟网络结构角度来分析其对公司创新的影响,分别从公司网络地位以及网络密度来分析,发现这3个因素与公司取得较好的创新有着很大的关联性。Tsai[28]从公司的吸收能力角度来分析对创新的影响,发现吸收能力在垂直整合技术以及提高产品上起着正向调节作用。Tiwana[29]是从合作者之间的距离(强关系/桥接关系)上来分析其对创新的综合影响,结果表明:强关系更有利于关系管理,而桥接关系更利于创新的产生。

4 结束语

战略联盟是战略管理领域中非常重要的研究点,通过对2008—2012年期间,以美国科学情报研究所开发的Web of Science数据库为数据源,“战略联盟”作为主题进行文献检索。从SCI与SSCI共收集967篇文献进行共引分析。这篇文章展示了对统计分析中因子分析的应用来概括战略联盟领域的研究重点以及子域。因子分析结果显示:最近5年战略联盟研究的重点可以分为3个子域,分别为:①组织的知识吸收能力以及组织学习能力对联盟成功/获得自身竞争优势起着非常重要的作用;②联盟关系上的治理,例如信任、分配机制、正式合同等对于联盟关系的影响,进而影响联盟的运营及绩效等;③不同角度对于公司创新情况的影响。本文的研究可以帮助对战略联盟有兴趣的研究者了解战略联盟研究领域的研究趋势、主题、概念等,还为研究者提供了该领域比较权威的出版物,为接下来收集文献提供帮助。

本文通过对最近5年战略联盟研究领域起着主导作用的文章进行共引分析,从而对知识网络有了更深层次的了解。但这个方法有着自身的局限性:所有引用的文章都有着相同的权重,但是事实上并非如此,这也招致很多学者的批评[30];而且出版物需要时间的累积才能提高在某个领域的影响力,这对刚进入该领域的出版物来说是处于劣势的。未来可以整合多种研究方法,如整合利用文献计量学、数量分析方法以及文本分析来进行更加全面的分析。

[1]Barney J B.Firm resources and sustainable competitive advantage[J].Journal of Management,1991,17:99-120.

[2]Beamish P.The characteristics of joint ventures and the theory of the multinational enterprise[J].Journal of International Business Studies,1993,18(2):1-16.

[3]Kogut B.Joint ventures:Theoretical and empirical perspectives[J].Strategic Management Journal,1998,9(4).

[4]Kale,Singh,Perlmutter.Learning and Protecting of Propriety Assets in Strategic Alliances:Building Relational Capital[J].Strategic Management Journal,2000,21.

[5]Stuart,Toby E.Inter-organizational Alliances and the Performance of Firms:A Study of Growth and Innovation Rates in a High Technology Industry[J].Strategic Management Journal,2000,21.

[6]Ramos-Rodriguez A R,Ruiz-Navarro J.Changes in the intellectual structure of strategic management research:A bibliometric study of the Strategic Management Journal,1980-2000[J].Strategic Management Journal,2004,25 (10):981-1004.

[7]Small H.Co-citation in the Scientific Literature:A New Measure of the Relationship Between Two Documents[J].Journal of American Society for Information Science,1973,24:265-269.

[8]赵党志.共引分析——研究学科及其文献结构和特点的一种有效方法[J].情报杂志,1993(5):36-42.

[9]Garfield E.Is citation analysis a legitimate evaluation tool?[J].Scientometrics,1979,1(4):359-375.

[10]Nerur S P,Rasheed A A,Natarajan V.The intellectual structure of the strategic management field:An author cocitation analysis[J].Strategic Management Journal,2008,29(3):319-336.

[11]McCain K W.Mapping authors in intellectual space:A technical overview[J].Journal of the American Society for Information Science,1990,41(6):433-443.

[12]Acedo F,Casillas J.Current paradigms in the international management field:An author co-citation analysis[J].International Business Review,2005,14(5):619-639.

[13]Easterby S M,Lyles M A,Eric W K,et al.Inter-organizational knowledge transfer:Current themes and future prospects[J].ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL,2008,45(4):677-690.

[14]Gulati R,Lavie D,Singh H.THE NATURE OF PARTNERING EXPERIENCE AND THE GAINS FROM ALLIANCES[J].STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL.2009,30(11):1213-1233.

[15]Santamaria L,Nieto M J,Barge-Gil A.Beyond formal R&D:Taking advantage of other sources of innovation in low-and medium-technology industries[J].RESEARCH POLICY,2009,38(3):507-517.

[16]Fabrizio K R.Absorptive capacity and the search for innovation[J].RESEARCH POLICY,2009,38(2):255-267.

[17]Lichtenthaler U.ABSORPTIVE CAPACITY,ENVIRONMENTAL TURBULENCE,AND THE COMPLEMENTARITY OF ORGANIZATIONAL LEARNING PROCESSES[J].ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL,2009,52(4):822-846.

[18]De Clercq D,Dimov D.Internal knowledge development and external knowledge access in venture capital investment performance[J].JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES,2008,45(3):585-612.

[19]Li D.Friends,acquaintances,or strangers?Partner selection in R&D alliances[J].ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL,2008.51(2):315-334.

[20]Kale P,Singh H.Managing Strategic Alliances:What Do We Know Now,and Where Do We Go From Here?[J].ACADEMY OF MANAGEMENT PERSPECTIVES,2009,23(3):45-62.

[21]Robson M J,Katsikeas C S,Bello D C.Drivers and performance outcomes of trust in international strategic alliances:The role of organizational complexity[J].ORGANIZATION SCIENCE,2008,19(4):647-665.

[22]Katsikeas C S,Skarmeas D,Bello D C.Developing successful trust-based international exchange relationships[J].JOURNALOFINTERNATIONALBUSINESS STUDIES,2009,40(1):132-155.

[23]Goo J.THE ROLE OF SERVICE LEVEL AGREEMENTS IN RELATIONAL MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGYOUTSOURCING:ANEMPIRICAL STUDY[J].MIS QUARTERLY,2009,33(1):119-145.

[24]Becerra M,Lunnan R,Huemer L.Trustworthiness,risk,and the transfer of tacit and explicit knowledge between alliance partners[J].JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES,2008,45(4):691-713.

[25]Poppo L,Zhou K Z,Ryu S.Alternative origins to interorganizational trust:An interdependence perspective on the shadow of the past and the shadow of the future[J].ORGANIZATION SCIENCE,2008,19(1):39-55.

[26]Luo Y.Procedural fairness and interfirm cooperation in strategic alliances[J].STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL,2008,29(1):27-46.

[27]Gilsing V.Network embeddedness and the exploration of novel technologies:Technological distance,betweenness centrality and density[J].RESEARCH POLICY,2008,37(10):1717-1731.

[28]Tsai K.Collaborative networks and product innovation performance:Toward a contingency perspective[J].RESEARCH POLICY,2009,38(5):765-778.

[29]Tiwana A.Do bridging ties complement strong ties?An empirical examination of alliance ambidexterity[J].STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL,2008,29(3): 251-272.

[30]Cronin B.The citation process[M].London:Taylor Graham,1984.

(责任编辑 何杰玲)

Strategic Alliance Research:Based on the Co-citation Analysis

GUO Yan,ZHANG Qiang

(Department of Management and Economics,Tianjin University,Tianjin 300072,China)

According to the last five years from 2008-2012,we took the Web of Science database developed by the United States Institute of Scientific Information as the data source,and“strategic alliance”as the theme for literature search.We collected 967 documents from the SCI(Science Citation Index)and SSCI(Social Science Citation Index).Through the application of bibliometric methods forefront of strategic alliance network description of knowledge articles and research,outlines the strategic alliance research focus areas are:organizational knowledge absorption capacity,as well as organizational learning capability for coalition success or have their own competitive advantage plays a very important role;alliance on governance,such as trust,allocation mechanisms,formal contracts,and other effects for the alliance,thereby affecting the Union’s operations and performance;from the absorption capacity,the strength of the relationship between the two aspects of the impact of innovation in the company.This article helps researchers interested in strategic alliances with strategic alliancesto increase research trends in the field of research,the main topics,and concepts to grasp.It also provides researchers with authoritative publications in the field for the next collection of literature.

strategic alliance;co-citation analysis;factor analysis

F270

A

1674-8425(2014)03-0148-07

10.3969/j.issn.1674-8425(z).2014.03.028

2013-10-18

郭焱(1963—),女,山西朔州人,管理学博士,产业经济学博士后,天津大学管理学院副教授,主要从事战略管理和生命周期评价研究;张强(1987—),男,哈尔滨人,硕士研究生,主要从事战略联盟风险控制;技术经济及管理研究。

郭焱,张强.应用共引分析的战略联盟研究[J].重庆理工大学学报:自然科学版,2014(3):148-154.

format:GUO Yan,ZHANG Qiang.Strategic Alliance Research:Based on the Co-citation Analysis[J].Journal of Chongqing University of Technology:Natural Science,2014(3):148-154.