“华光礁Ⅰ号”南宋沉船的发现与保护

文/包春磊 图/海南省博物馆

“华光礁Ⅰ号”南宋沉船的发现与保护

文/包春磊 图/海南省博物馆

“华光礁Ⅰ号”南宋沉船遗址水下环境

近半个世纪以来,随着现代潜水科技水平的提高和考古领域的拓展,海洋考古乃至范围更广的水下考古都得到了迅速发展,特别是英、美等西方国家的水下考古足迹几乎遍布世界各大洋。20世纪80年代后期,在著名考古学家、时任中国历史博物馆馆长俞伟超先生等的提倡和推动下,中国的水下考古事业展开了最初的探索。20多年来在人员配备、技术和设备上从无到有并取得重要进展。至今,先后进行过考古发掘的重要水下考古项目有辽宁绥中三道岗元代沉船,福建平潭“碗礁I号”清代沉船、平坦“大练岛I号”元代沉船,广东汕头“南澳I号”明代沉船、阳江“南海I号”南宋沉船等,均在学术界和社会上产生很大的反响。特别是西沙群岛“华光礁I号”沉船遗址发掘,是中国首次大规模远海水下考古发掘,为研究中国南宋时期海外贸易和制瓷业的发展都提供了珍贵的实物资料,具有重大学术意义。

发掘经过及成果

西沙群岛“华光礁I号”南宋沉船处于古代“海上丝绸之路”的要冲,同时也是中国在远洋海域发现的第一艘古代沉船,其重要意义不言而喻。其最早于1996年被海南省琼海市潭门渔民在西沙群岛华光礁环礁内缘潜水捕鱼时发现,此后曾多次遭到非法盗掘。1998年12月至1999年1月,原中国历史博物馆和海南省文体厅联合对沉船进行抢救性试掘,共出水陶瓷器、铜镜残片等遗物850多件,并出版有《西沙水下考古(1998~1999)》考古报告,初步确认该沉船为中国南宋时期海外贸易的商船。2007年3月至5月,中国国家博物馆和海南省文体厅组成西沙考古工作队开始正式对“华光礁I号”沉船遗址进行考古发掘,主要完成沉船遗址的全面揭露,围绕遗址中心布设50个正方向2×2米的探方,逐层、按探方清理船内遗物,总发掘面积约370平方米,并完成了船体全面测绘。2008年11月至12月,西沙考古工作队进行第二阶段的发掘,对船体构件进行编号测绘,并分解提取运回海南省博物馆进行脱盐、脱水保护处理。

华光礁的地理位置

揭开沉船“真容”

“华光礁I号” 沉船出水前表面覆盖为生长良好的珊瑚及大颗粒的钙质生物沙,下层由交织成片的柱状珊瑚骨骼构成。经考古队员测量,残存船体长约17米、宽7.54米,舷深3~4米,覆盖面积约180平方米,共发现隔舱11 个,古船排水量初步估计大于60吨。船体龙骨残长16.7米,现已分成3段。龙骨两侧除南端西侧约1米长的部位外,均覆盖有一层宽约0.13米、厚约0.02米的薄板。考古队员将“华光礁I 号”沉船拆解为511 块船板,逐一托出水面。这些船板大部分长5~6米,最长的超过14米;平均宽度在0.3米左右,最宽的超过0.4米;总体积约21立方米;大部分船板表面呈浅褐色,部分碳化较严重而呈黑色,底层板腐蚀严重。船体的搭接方法主要有榫口搭接、滑肩搭接等,船板接缝及船板间以艌料填充,船板之间还采用大量的铁钉固定船板。

出水文物掠影

“华光礁I号”沉船出水文物逾万余件。其中以陶瓷器为主,另有铁器、木质船板以及少量铜镜残片。据统计,出水7000余件基本完整的陶瓷器需去除表面凝结物和脱盐处理,另有2000余件残破的陶瓷器需进行去除表面凝结物、脱盐、粘接补全等工作。海南省博物馆正分批对陶瓷器进行拍照存档、凝结物的分类去除、脱盐、修复。由于出水陶瓷器数量多,预计共需5年左右时间才能全部保护修复完毕。

陶瓷器以青白釉、青釉居多,还有一些酱釉器。器型主要有碗、盘、碟、瓶、壶、粉盒、罐、钵、军持等。器物的装饰手法有刻划、模印等;主要纹饰有缠枝花、折枝花等以及吉祥文字(如“吉”、“大吉”等)。此外,在一些器物底、足内,发现有墨书题记。陶瓷器产地主要为福建和江西景德镇的民窑。这些陶瓷器的时代为南宋中晚期,距今有800余年。

“华光礁I号”出水青瓷的釉色有青黄釉、青灰釉和青绿釉,器形有碗、大碗、盘、瓶、罐、碟等,以碗类居多。青黄釉胎色为灰或灰白,釉色青黄;青灰釉胎色灰白,里外施青灰釉。碗类形制为敞口,口沿外撇,斜弧腹,矮圈足;施釉至圈足、足底面露胎,部分碗心有字,有南宋龙泉窑(如青黄釉的)、南安罗东窑、松溪回场窑的产品。盘与大碗的情况相同,分别为福建南安罗东窑、松溪回场窑的产品。

“华光礁Ⅰ号”古沉船船体

水下考古队员进行调查勘探

沉船水密隔舱内的瓷器

“华光礁I号”陶瓷器出水前状态

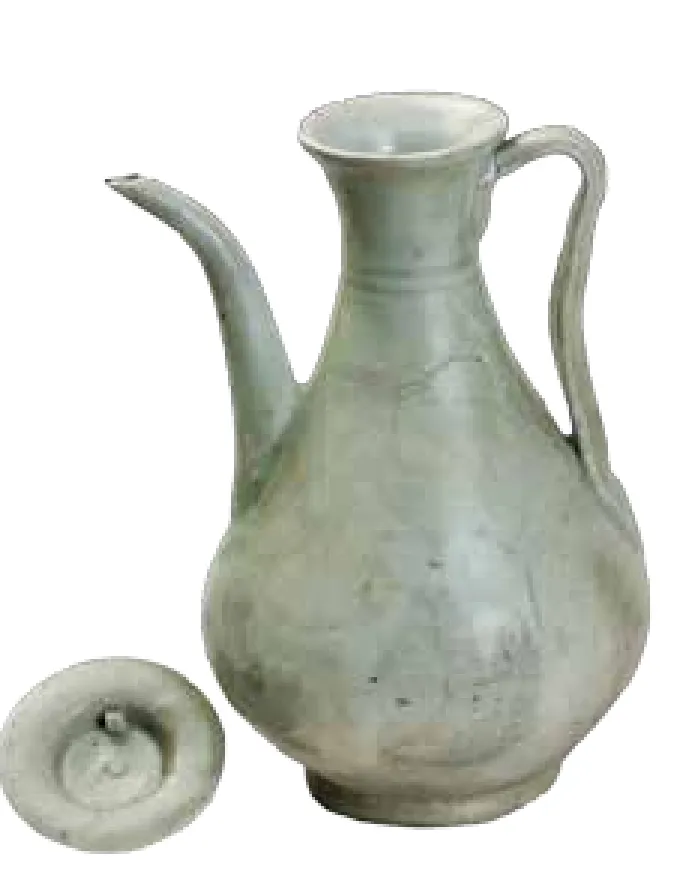

“华光礁I号”出水的青白瓷器数量最多,大致可分为三类,一类为灰白胎,胎体稍厚,施灰白釉,装饰纹样有刻划,印花,与福建泉州地区宋窑德化窑、南安窑相同;一类为白胎,胎体薄,施青白釉,有刻划、篦划纹装饰,是典型的宋代景德镇湖田窑的器物;另外一类,白或灰白胎,釉色灰白或白里泛青,器物的口沿内外常见流釉或厚釉,多素面,装饰纹样多为刻划的卷草、花卉、篦点等,有的白釉出筋,此类器物多为福建闽清义窑产品,器形有碗、盘、瓶、执壶、粉盒、葫芦瓶等。

“华光礁I号”出水酱釉器的器形有碗、小口罐、军持、小口瓶等。碗为敞口,口沿稍内束,斜腹,矮圈足,里外施黑釉,足部无釉露胎,有的釉面少量褐色毫斑。小口罐,矮直沿、敞口、溜肩、鼓腹、内凹底,底面留有线割痕;施酱黑釉,外底无釉露胎。军持,敛口、宽折沿下垂、短直颈、鼓腹、饼足内凹,束口短直流。小口瓶,器形为敞口、缩颈、圆肩、斜直腹、平底内凹;灰胎,外施酱褐釉,底面无釉露胎。酱釉器均为福建晋江磁灶窑的产品。

“华光礁I号”船体上还覆盖大块铁质凝结物,由于沉船在远海,大块凝结物无法提取,因此打捞出水的铁器主要是铁器单体和小块凝结物,经统计共一百多件,器型相近,长约11~21厘米、宽2.2~4.0厘米、厚0.3~1.4厘米,中空,水下考古队员称其为“U”形铁条,这些铁条的具体用途尚不得知。保存状况堪忧:全面锈蚀,疏松脆裂,表面覆盖物以白色钙质层和红褐色铁锈层为主;有部分铁条呈多条凝结状,总体而言保存状况很差。根据铁器具体情况,我们依次采取粘连铁器分离、清洗除锈、脱盐、加固修复、缓蚀、封护等保护处理步骤。目前正处于脱盐阶段,这部分铁器保护修复完毕大约需1年左右的时间。

沉船出水后的保护处理

“华光礁Ⅰ号”沉船遗址考古发掘结束伊始,保护处理工作就已经有条不紊的开始了。国家文物局对“华光礁I号”沉船船体及出水文物保护工作非常重视,将其列为“十二五”国家出水文物保护重点工程,专门委托中国文化遗产研究院编制沉船船体及出水文物保护方案,2011年4月15日国家文物局通过了中国文化遗产研究院编制的《华光礁I号出水木船保护方案》(I期)、《华光礁I号出水陶瓷器脱盐及保护修复方案》和《华光礁I号出水铁器保护方案》。

青釉刻花碗

青白釉印花粉盒

瓷器及表面珊瑚胶凝结物

“华光礁Ⅰ号”出水铁器

青白釉刻花执壶

酱釉军持

简易脱盐池的保护

配置循环水的脱盐池

根据《华光礁I号出水木船保护方案》(I期),木船的总体保护计划共分为三个阶段:第一阶段为船体构件的脱盐和脱硫工作,目前脱盐已经完成,正对船体中的硫铁化合物进行脱除工作,预计需2年左右完成;第二阶段为船体构件的脱水、填充加固、干燥,预计需5年时间完成;第三阶段为船体的复原,预计2年左右的时间完成拼对复原工作。由于长期浸泡于海水中的船板含有大量的含氯离子的盐类,这对800余年前的船板是致命的隐患,因此必需想尽办法去除。由于海南省博物馆场地面积和资金有限,先后三次对船板脱盐池进行了改造。

第一次:2008年12月27日,西沙“华光礁Ⅰ号”古沉船保护专家论证会在海南省博物馆召开,国家文物局、国家博物馆以及来自全国各地的漆木器保护专家和考古专家出席了会议。根据专家的意见,将博物馆内的一个景观池先期改造成一个简易的脱盐池,将船体木板浸泡在池中进行脱盐处理,定期换水以加速脱盐;由于海南岛地处热带亚热带,温度较高,藻类微生物易爆发生长,因此必须加入硼酸-硼砂加以防腐防藻。

室内沉船保护室

宋代福船复原模型

有水密隔舱的泉州后诸港宋代沉船

第二次:由于简易脱盐池的池水不能流动,船板容易产生藻类,且外面包覆的塑料膜不利于保护,2011年6月至9月,海南省博物馆邀请中国文化遗产研究院对脱盐池进行改造设计,加装了水循环系统,定制了一批铝合金架,用于船板摆放。9月初, 将船板转移到改造后的脱盐池中,除去塑料膜,在循环水作用下,脱盐效率提高。

第三次:由于当时资金有限,船板一直放置在室外进行处理。木船打捞出水后,脱离了海水中氧气浓度较低的环境,浸泡液中溶解的氧会使得已经严重降解的有机质进一步降解。加之海南温度高、紫外线强度高,对露天放置的船体构件的氧化降解起到促进作用,因此“华光礁Ⅰ号”的船体构件亟待遮蔽阳光,并进行保护处理。从2012年10月开始,海南省博物馆筹集资金,修建了“华光礁Ⅰ号”南宋沉船保护室,内置循环水装置,另购买了两台5吨/小时的去离子水机,以利于船板脱盐。2013年初,南宋沉船保护室建成,自此,船板开始在室内进行保护处理。

沉船背后的信息

沉没原因

考古工作人员在对“华光礁I号”沉船进行发掘时,发现沉船只有木制船体的下部结构残存在水下,没有见到任何上层甲板之物,所有文物分布非常集中。如果船只只是从礁盘内被风浪击碎至此,在中间数百米的浅水区散落大部分残骸和船货,不可能不留下一点痕迹。由此判断,沉船不可能在礁盘内失事,被风浪吹入浅水区,也可以排除是从礁盘内航行到此停泊的可能,而应当是被外力送入这一浅水水域的。南海海域台风频繁,礁盘林立,难道是遭遇到了台风的袭击而沉没?还是触礁沉没?目前还没有定论。

船型猜想

据专家研究推测,“华光礁Ⅰ号”沉船来自福建省,应属福船。福船是中国三大传统海船船型之一,是福建、浙江一带沿海尖底海船的通称,是适用于远海航行的优良船舶,由福建沿海地区建造而得名。福船一般首部尖,尾部宽,两头上翘,首尾高昂,船体高大,上有宽平的甲板、连续的舱口,船首两侧有一对船眼;操纵性好,福船特有的双舵设计,在浅海和深海都能进退自如。由于福船具有上述特点,适合于海上航行,可以作为远洋运输船和战船。据文献记载,明代水师以福船为主要战船。福建当时是全国著名的造船中心,明代朝廷派出的外交使臣乘坐的官船均为福船型海船。福船在20世纪70年代后期有两次重要文物发现,即泉州宋代古船和韩国新安古船,“华光礁I号”南宋沉船的发掘,再次证明福船曾远航至东南亚、东北亚进行远洋海外贸易,并是中国宋元时期开展海外贸易的主要船型。

水下考古队员提取船板

学术价值

“华光礁I号”沉船建造于南宋时期,为一艘进行海外贸易的商船。它为研究中国南宋时期的造船、航海技术,陶瓷器、铁器等手工业制造提供了重要的实物证据,充实了“海上丝绸之路”的文化内涵,展示了古代中国对外贸易的繁荣景象,具有重要的历史价值。

“华光礁I号”沉船是大型水密隔舱海船。水密隔舱海船制造技术是中国对世界航海发展史产生深远影响的一项伟大发明,可以和“四大发明”之一的指南针相媲美。水密隔舱是现代大型船舶船体结构的主体部分,采取水密性是保障航行安全性的重要措施。船舶水密舱壁在中国晋代文献首次出现,据《艺文类聚》引《义熙起居注》(成书于公元405~418年间)载述:“卢循新造八槽舰九枚,起四层,高十余丈。”1960年在江苏扬州出土的唐代木船是水密隔舱最早出现的考古实证。18世纪末,水密隔舱结构在西方各国才开始引起重视,英国著名科技史学者李约瑟曾说:“我们知道,在19世纪早期,欧洲造船业采用这种水密舱是充分意识到中国这种先行的实践的。”中国在世界上最早创造了水密隔舱这一抗沉性的技术。从此,中国发明的水密隔舱结构逐渐流行于欧美,乃至世界各国,至今仍是船舶设计中重要的结构形式。如今,无论是载重数十万吨的油轮,还是潜入深海的核潜艇,虽然制造材料改为现代化的金属,但内部仍然采用水密隔舱结构。

江苏扬州唐代沉船、泉州后诸港宋代沉船、韩国新安元代沉船等,都是典型的水密隔舱船的代表,而西沙群岛“华光礁I 号”沉船是我国首次发现的有六层船板的古船,它的发掘展现了我国古代造船工匠的精湛技艺。

南海,“海上丝绸之路”必经之地

宋代是中国古代海外贸易得到较大发展的时期,陶瓷和丝绸以及少量的金属器是当时出口的大宗货品。南宋时期,广州、潮州及福建同安、泉州等地发展了以外销瓷为主的制瓷业。“华光礁I号”沉船共出水陶瓷器近万余件,绝大部分是产自福建地区的外销瓷,这些陶瓷器为研究中国陶瓷史、海外贸易史以及海上丝绸之路与东西方经济、文化交流提供了重要的考古实物依据和参考资料。同样,沉船上打捞的一百多件铁器是研究南宋时期铁器制作技术的珍贵实物,为“华光礁I号”南宋古沉船的综合研究提供了十分珍贵的历史信息和难得的实物资料。这些出水文物的发现,见证了我国南宋时期同周边国家的友好往来以及促进世界文明发展的历史。“华光礁1号”古沉船遗址记载着古代中国与周边国家友好往来的历史,是中国人最早开创了“全球经济一体化”的先河,促进了世界文明的发展。“华光礁1号”出水瓷器反映出南宋早期中国的航海技术处于世界领先地位,国家综合实力较为强盛。“华光礁1号”船体蕴含的历史信息表明,海上丝绸之路是以中国为起点的文化传播之路。

(作者为海南省博物馆馆员,华南理工大学材料学博士)