“南海Ⅰ号”出水古陶瓷器科技分析研究

王艳蓉,朱铁权*,冯泽阳,谭 羡,叶道阳,郑 颖

(1.中山大学社会学与人类学院,广东 广州 510275;

2.广东省海上丝绸之路博物馆,广东 阳江 529535)

“南海Ⅰ号”沉船1987年首次发现于我国广东省阳江市东平港以南约20海里处,是我国南宋时期的一艘沉船。据初步估算,整船文物大约6~8万件,以陶瓷器为主。近30年以来对于这些出水陶瓷器的相关研究并不多,有些文献只是对出水陶瓷器进行了简单介绍[1],或者以“南海Ⅰ号”为例分析我国水下文化遗产保护制度[2]、研究我国对外商贸[3]等等。作为中国的象征,陶瓷器研究一直处于重要地位,而对陶瓷器的科技分析,可获得传统考古学中无法定性、定量的资料,尤其是元素含量的差异所反映陶瓷器产地方面信息,而这些信息也是对传统考古学资料的补充或佐证。例如,何文权等[4]、杨益民等[5]、张茂林等[6]、朱铁权等[7]、吴隽等[8]众多学者利用微聚焦X射线荧光光谱仪(μ-XRF)对陶瓷器化学元素组成成分及含量进行测定,探索陶瓷器产地及制作工艺;拉曼光谱分析也被应用于古壁画、陶彩颜料[9]以及青铜器锈蚀产物[10]的分析研究,探索矿物或腐蚀产物的形成机理及保护等。

由于“南海Ⅰ号”出水陶瓷器产地的判别缺少相关数据的支撑,加之陶瓷器长期处于海底环境,受到海水侵蚀等诸多因素影响,发生了不同程度的病变,给陶瓷器保护及深入研究带来了困扰。因此本文选取“南海Ⅰ号”出水的部分陶瓷器样品,分为青白瓷、青瓷、绿釉陶三类,利用μ-XRF对这些古陶瓷标本进行了陶瓷胎釉化学成分分析测试,同时对陶瓷器的产地作出判断。由于绿釉陶表面腐蚀较为严重,本研究选用体视显微镜以了解绿釉陶的保存状况以及腐蚀状况,并利用拉曼光谱仪(μ-RS)对其腐蚀物作进一步分析,确定物相组成。此项研究结果对“南海Ⅰ号”出水陶瓷器研究有重要的参考价值。

1 样品与实验方法

1.1 样品来源及外观特征

本项研究的样品一共15件,包括6件青白瓷样品、3件青瓷样品、6件绿釉陶样品。样品均由广东省海上丝绸之路博物馆提供。样品具体信息列于表1。

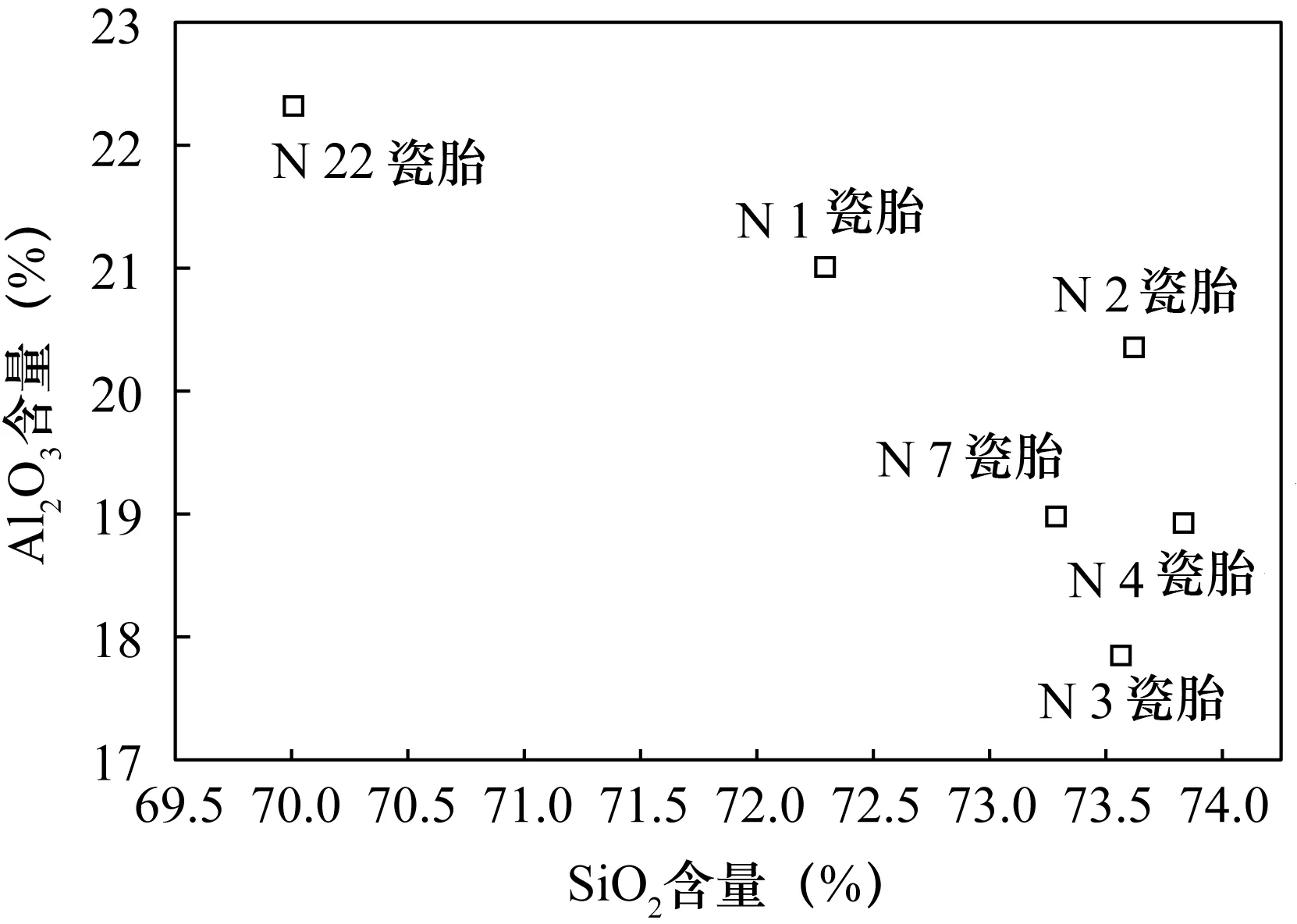

表1 标本外观描述

1.2 样品制备

为减少海水离子对后期成分以及元素含量的测定造成干扰,对实验样品采用纯净水浸泡、定期换水清洗的方式进行为期一年的脱盐处理。样品脱盐处理完毕、样品阴干后,用于实验。

1.3 分析仪器及测试条件

青白瓷、青瓷及绿釉陶的胎釉成分分析测试:实验在中山大学科技考古实验室进行,瓷器胎釉以及绿釉陶胎体的定量分析采用陶瓷标样法,绿釉陶釉面的定量分析采用无标样的基本参数法。采用的仪器为能量色散型X射线探针(EAGLE-μ型,美国EDAX International Inc),X光管管压40 kV,管流600 μA,真空光路,光斑直径300 μm,Mn Kα处的分辨率137.5 eV,死时间约20%,并采用Version 3.0的解谱软件进行样品定性定量分析。

绿釉陶样品以及腐蚀产物显微形貌观察:实验在中山大学科技考古实验室进行。采用的仪器为体视显微镜(SZX7型,日本Olympus公司)。

绿釉陶腐蚀物物相组成分析测试:实验在中山大学测试中心进行。采用的仪器为显微共焦拉曼光谱仪(InVi,英国Renishaw公司),氩离子激光器为光源,波长514.5 nm,物镜为50×,光斑尺寸1 μm,信息采集时间20~30 s,累加次数为2~3次。

2 陶瓷器的化学组成和物相分析

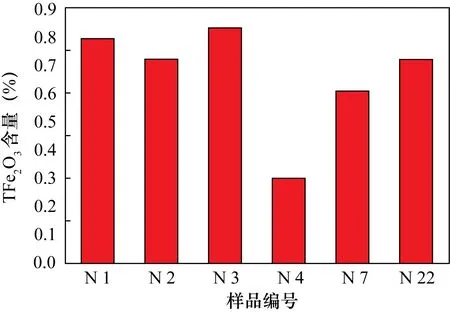

相关研究表明,陶瓷器胎体的化学组成蕴含一定的窑口与产地信息[11]。本次瓷器胎釉共测量16个元素,包括8个主量元素、8个微量元素。具体分析结果列于表2。

2.1 青白瓷

本次分析测试的青白瓷样品共6件(编号N1、N2、N3、N4、N7、N22)。根据瓷胎薄厚、细腻度以及釉色等,将青白瓷分为两类:一类编号为N3、N4、N7,另一类编号为N1、N2、N22。其中第一类薄胎,胎质致密、洁白,釉色白中泛青;第二类胎体较厚,胎质较细,有少量气眼,釉色白中泛青灰。根据外形特征初步判断,第一类样品(N3、N4、N7)可能产自江西景德镇湖田窑。基于以上信息,对6件青白瓷样品进行成分分析,分析结果列于表2。

表2 样品胎釉的XRF元素分析结果

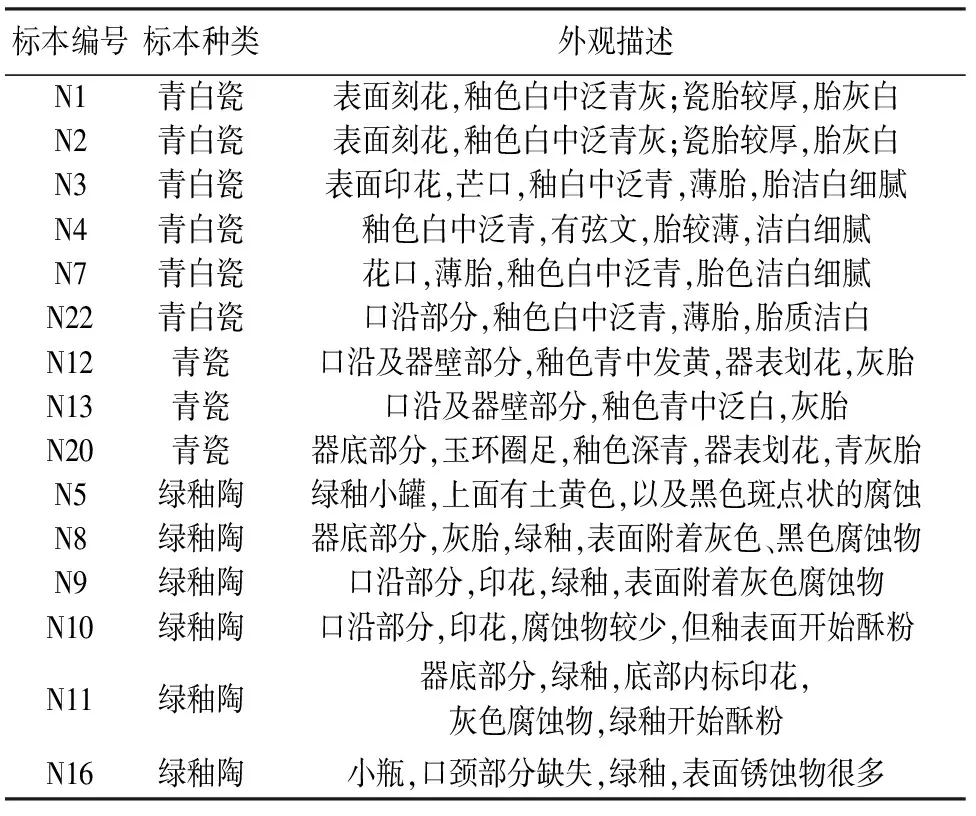

如图1所示,青白瓷样品N3、N4、N7瓷胎的Al2O3含量均低于19%。N3样品瓷胎的Al2O3含量最低(17.85%),SiO2含量均在73%左右,K2O含量在2.68%~3.14%之间。对比样品N3、N4、N7瓷釉的CaO含量与Na2O、K2O含量,发现CaO含量要高于Na2O、K2O含量。

图 1 青白瓷瓷胎的硅、铝含量散点图

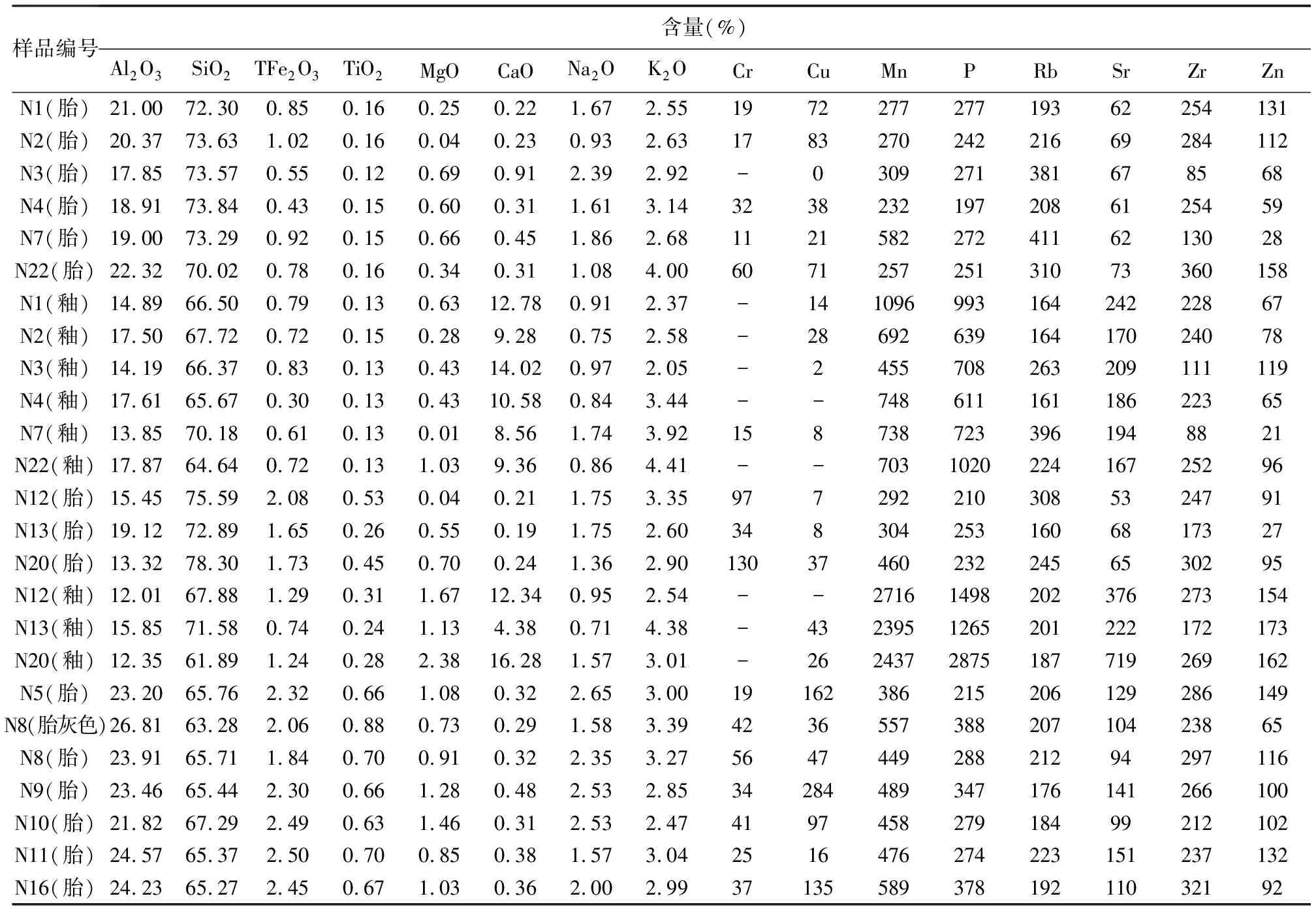

图2是青白瓷样品N1、N2、N22瓷釉的氧化铁含量的柱状图,图中显示所有样品的氧化铁(TFe2O3)含量相对较低,均在1.0%以下,最低者仅为0.3%。相比之下,N1、N2、N22样品瓷胎中,Al2O3含量介于20.36%~22.32%,SiO2含量较高(70.02%~73.62%),K2O含量较高(2.55%~4.00%),TFe2O3含量较低(0.77%~1.02%)。

图2 青白瓷瓷釉的氧化铁含量柱状图

我国生产青白瓷的窑口主要分布于南方地区,遍及浙江、湖北、湖南、安徽、江西、福建、广东、广西等省[12]。现有的研究资料表明,各个窑口的青白瓷在釉成分上没有明显的差异,而胎的成分则具有一定地区特征,如安徽骆冲、繁昌窑青白瓷的Al2O3含量较高(22.60%左右)[13],K2O含量普遍较低(1.3%~1.8%)[14];湖北武昌窑周围瓷土的Al2O3含量较高(20%~22%),SiO2含量较低(55%~56%),TFe2O3含量高(8%~10%)[15];广西藤县中和窑青白瓷的SiO2含量较高(68.89%左右),Al2O3较高(24.28%左右),除此之外CaO含量为0.55%左右,MgO含量0.4%左右,K2O含量4.21%左右,TFe2O3含量0.75%左右[16];广东西村窑、潮州窑大多属于高铝低硅的特征,TFe2O3含量多为1%~2%[17]。以上地区青白瓷瓷胎中铝含量较高,均在20%以上。相比之下,福建德化白釉瓷胎具有低铝(14.92%~21.76%)、高硅(71.76%~77.80%)、高钾(2.75%~4.45%)的特征,除去Al2O3、SiO2、K2O外,其他氧化物含量都很低,甚至可以忽略不计。江西景德镇湖田窑青白瓷瓷胎也具有低铝(16%~19%)、高硅(74%~77%)、高钾(2.3%~3.2%)的特点[18]。

样品N3、N4、N7的瓷胎具有低铝、高硅、高钾的特点,对比文献数据可知较符合景德镇湖田窑的特征。而样品N3、N4、N7瓷釉的CaO含量要高于Na2O、K2O,与宋代景德镇青白瓷釉的助溶剂为CaO相符合,所有样品的TFe2O3含量相对较低的特征也与景德镇瓷釉相似。在微量元素方面,景德镇青白瓷瓷胎具有Rb含量较高(291~445 μg/g)的特点[19],样品N3、N4、N7瓷胎的Rb含量在208~411 μg/g之间,因此也较符合景德镇瓷胎特点。相比之下,样品N1、N2、N22的瓷胎Al2O3含量略高(20.36%~22.32%),SiO2含量较高(70.02%~73.62%),K2O含量较高(2.55%~4.00%),TFe2O3含量较低。因此,排除了样品N1、N2、N22来源于安徽繁昌窑、骆冲窑、湖北武昌窑、广西以及广东诸窑口,而较为符合福建地区窑口特征。

综合以上可判断:样品N3、N4、N7来自于景德镇湖田窑;样品N1、N2、N22可能来自于福建地区,但其具体窑口的确定还需进一步搜集福建地区各窑口样品数据进行对比分析才能得出明确的结论。

2.2 青瓷

本次测试青瓷样品共3件(编号N12、N13、N20)。样品N12、N13、N20均为灰胎、较厚,胎质较细,少量气眼,釉为青釉,但瓷釉发色不尽相同,釉层厚度在0.2~0.5 mm。根据外形特征,与浙江龙泉窑产品相似。基于以上信息,对3件青瓷样品进行成分分析,分析结果见表2。

样品N12、N13、N20瓷胎具有高硅低铝的特点,Al2O3含量偏低(13.32%~19.12%),SiO2含量较高(72.89%~78.30%);但N13瓷胎的Al2O3含量高于N12、N20,而SiO2含量要低于N12、N20。样品瓷釉较瓷胎而言,钙含量有所上升,而磷含量的上升最为明显。

相关研究表明:宋代我国烧造青瓷的窑口遍布各地。河南、陕西各窑为代表的北方青瓷瓷胎所含的Al2O3都比较高,而SiO2较低,尤其是河南地区。南方地区,如浙江、江苏地区各窑口青瓷瓷胎均有较高的SiO2;广东新会窑与其他南方诸窑不同,属低硅高铝,其他地区的青瓷SiO2含量处于适中。浙江龙泉窑青瓷的Al2O3含量为14%~24%,SiO2含量为67.82%~80.95%,且北宋龙泉青釉瓷胎的Al2O3含量(14%~18%)低于南宋青釉瓷胎含量(18%~24%),而南宋龙泉青釉瓷胎的SiO2含量普遍低于北宋龙泉青釉瓷胎[20]。从样品瓷胎数据来看,与浙江龙泉窑青瓷的Al2O3与SiO2数据较为符合。微量元素方面,三件样品釉面的锰元素含量较高(2395~2716 μg/g),其特征符合龙泉瓷釉的特点[21];釉面的铷元素含量为187~202 μg/g,锶元素含量为222~719 μg/g,也在浙江地区的微量元素含量范围之内[22]。

从样品瓷釉数据来看,磷含量的上升最为明显,可能是由于加入草木灰作助溶剂。按照木灰釉系数b=RO/(RO+R2O)[23]对其进行计算,发现N12、N20的b值为0.80,属于石灰钙釉;N13的b值为0.52,属于钙碱釉。这与北宋中晚期龙泉窑青瓷釉属石灰钙釉而南宋龙泉青瓷瓷釉属于钙碱釉相符合[24]。

综合以上可判断,样品N12、N13、N20均出自浙江龙泉窑。值得注意的是,N12、N20较符合北宋龙泉青瓷生产特点,而N13较符合南宋龙泉青瓷生产特点。出现这一现象的原因可能是由于其时期处于北宋向南宋的转变时期,工艺多且不统一。当然,这一特点对沉船年代的断定亦会有一定借鉴意义。

2.3 绿釉陶

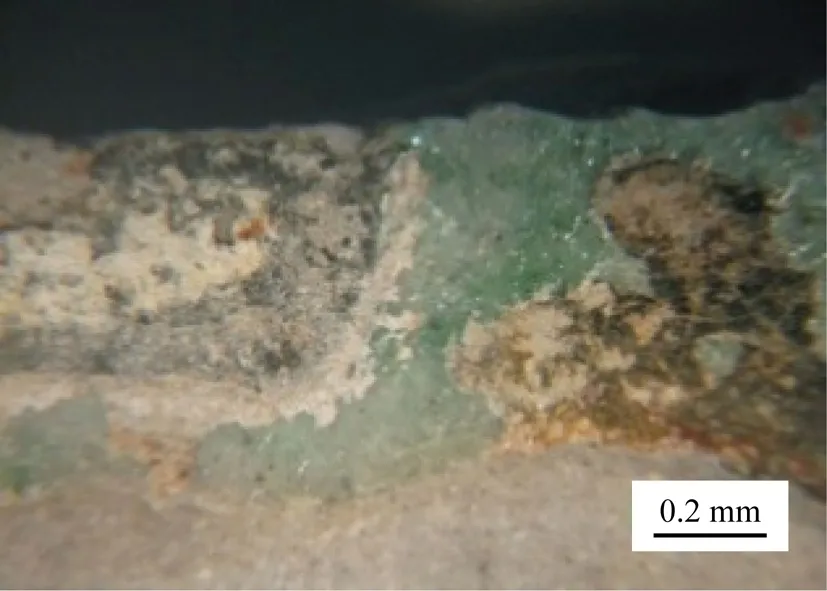

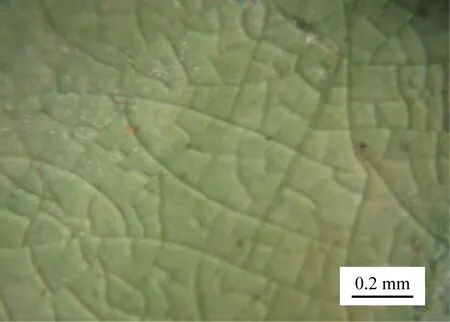

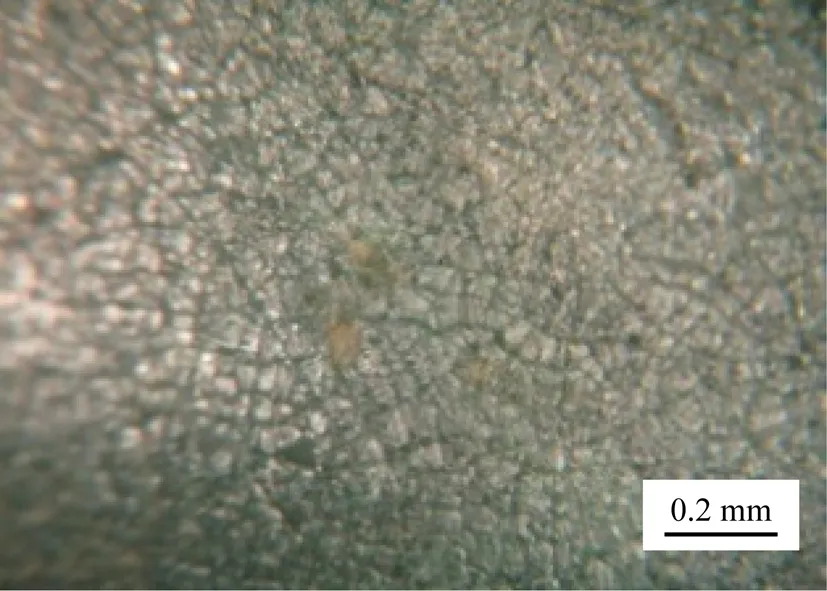

本次测试绿釉陶样品共6件(编号N5、N8、N9、N10、N11、N16)。首先对绿釉陶进行显微观察。体式显微镜下,样品胎质均粗糙有气眼,釉色呈绿色且深浅不一,腐蚀物质也疏松,外观呈色有黑色、白色、灰色等(图3)。所有样品表面(图4)附着腐蚀物并且已失去光泽,其中一些样品有即将酥粉(图5)的趋势,腐蚀物的化学组成相比其内层釉质已经开始变化。根据外观形态及特征推测,绿釉陶样品可能来自于福建磁灶窑。基于以上信息,对6件绿釉陶样品进行成分分析,分析结果列于表2。根据胎体化学组成来看,N5、N8、N9、N10、N11都属于铝较低(21.82%~24.57%)、硅较高(63.27%~67.28%)的特点,且K2O含量略高(2.46%~3.27%),TFe2O3含量在1.83%~2.5%左右。

图3 样品N8

图4 N10绿釉部分

图5 样品釉中酥粉部分

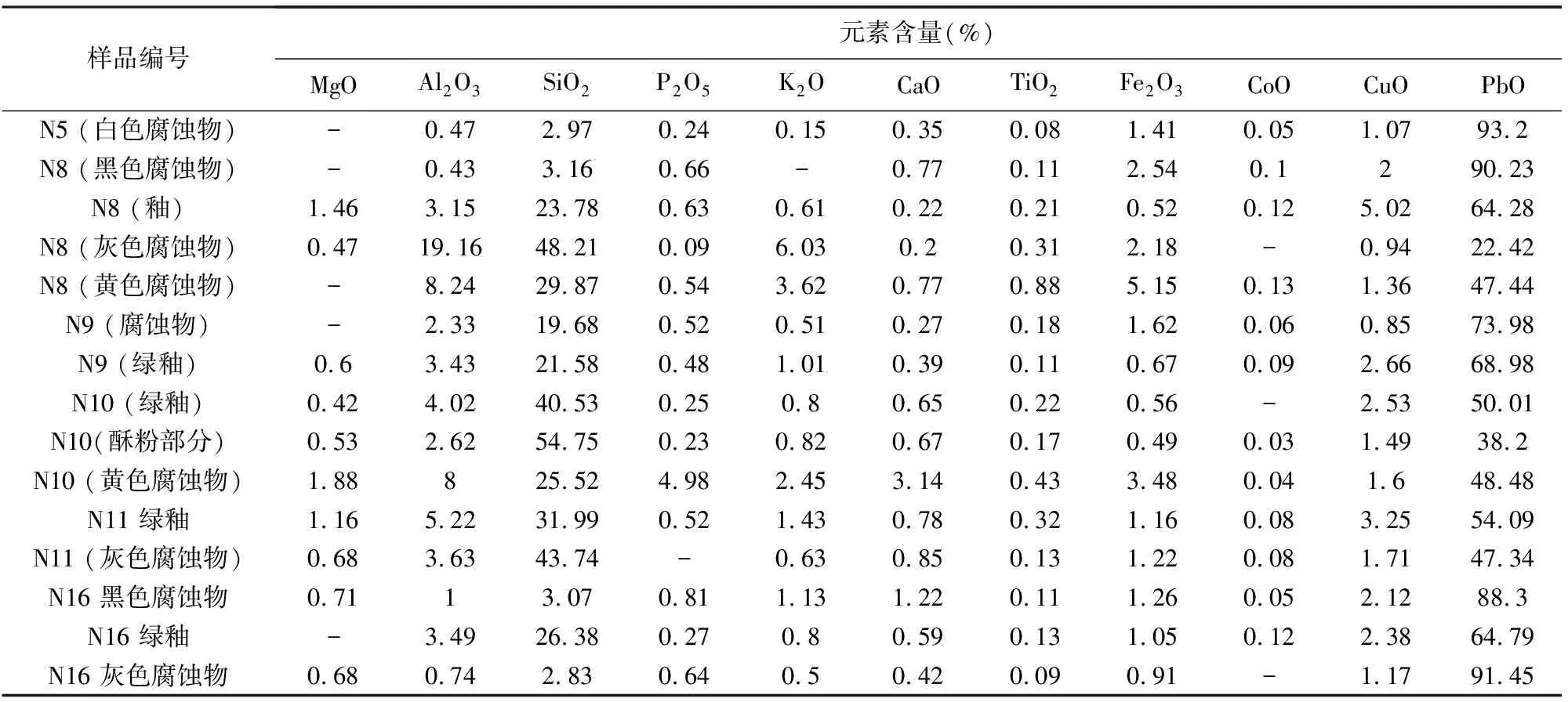

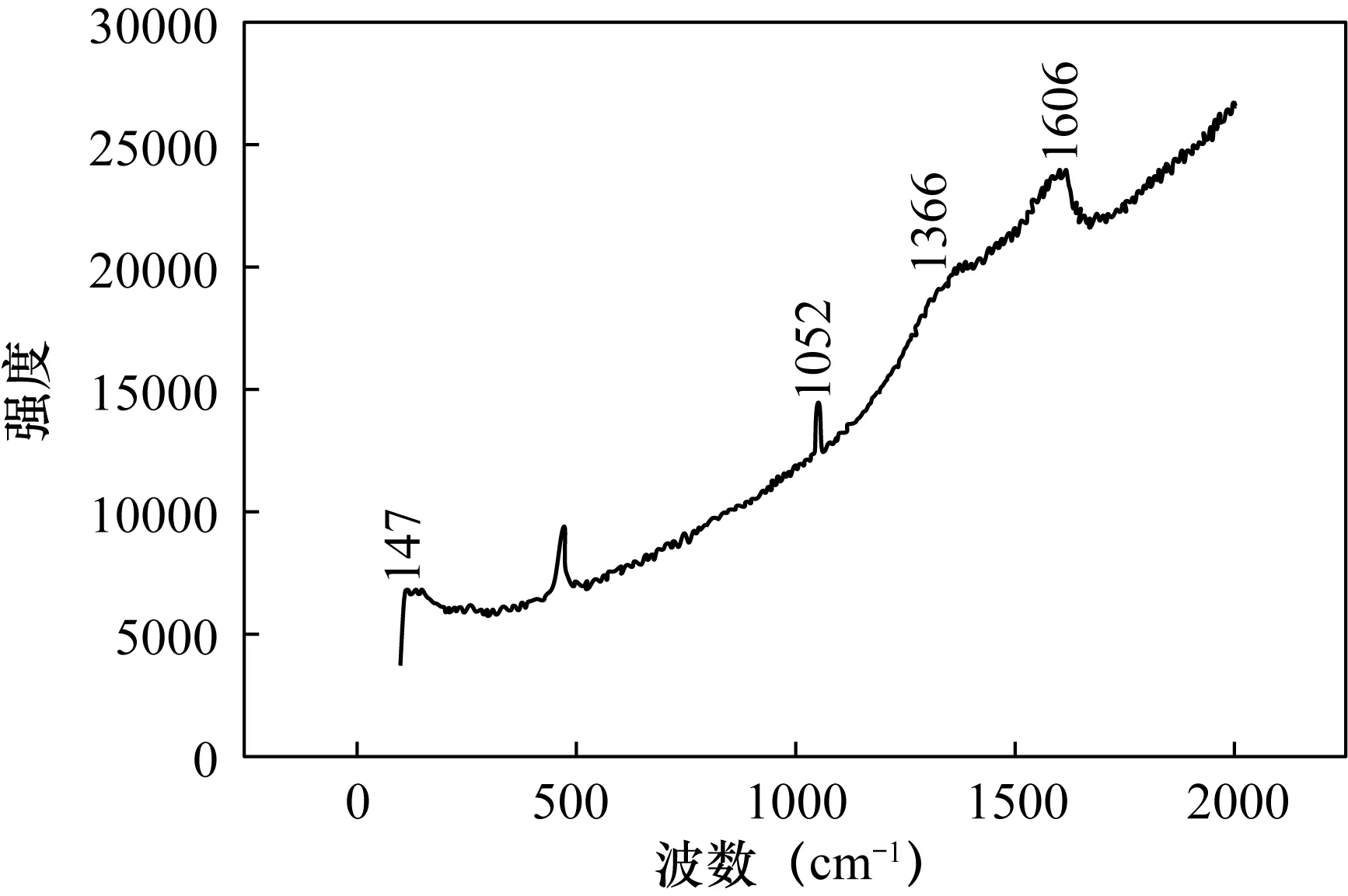

表3为绿釉陶的腐蚀物分析结果。从表3可知釉面的铜含量较高(2.38%~5.02%),釉色呈绿色应为铜呈色所致;相比于陶釉,腐蚀物的铜元素含量明显较低,推断可能是由于海水侵蚀,海水中的阴离子与铜发生反应生成沉淀析出,导致铜含量的降低。黑色、黄色、大部分灰色腐蚀物的铁元素含量较内层釉质都有增加,因此其外表颜色较深,同时大部分腐蚀物的钙、磷元素含量也相对于釉层较高,由此可推断腐蚀物中的钙、铁、磷元素都应来自外部环境。而铅元素含量相对较高,另外铝元素较低,硅较高,且TFe2O3含量大约在1.83%~2.5%,这些特点与福建地区瓷土特征较为符合,很大程度上说明这批标本可能来自磁灶窑。

表3 釉陶腐蚀物以及釉陶的半定量分析结果

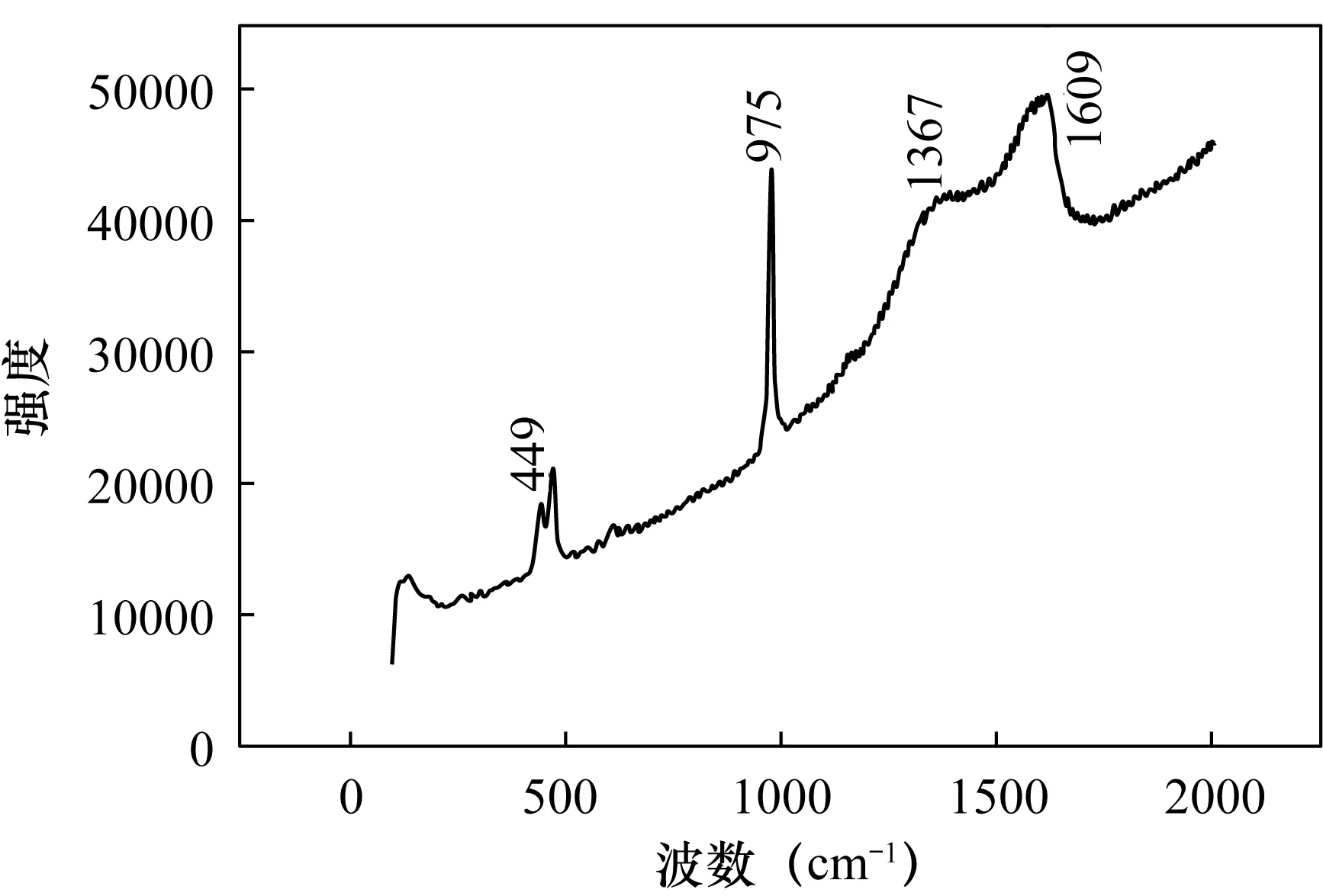

综合以上可判断:绿釉陶可能来自于福建磁灶窑,但由于磁灶窑瓷胎的研究数据尚未见相关报道,其产地仍可做进一步研究。绿釉陶釉面为铜呈色,腐蚀物的物相组成为炭黑、白铅矿、磷酸铅。

图6 样品N8表面腐蚀物的拉曼光谱

图7 样品N16表面腐蚀物的拉曼光谱

3 结语

本文对“南海Ⅰ号”沉船出水部分的陶瓷器进行了分析研究。通过成分分析结合陶瓷器科技考古分析文献,确定了一部分青白瓷来自江西景德镇湖田窑,而另一部分青白瓷可能产自福建地区;青瓷来自浙江龙泉窑,且一部分青瓷瓷釉符合北宋龙泉青瓷石灰钙釉的特点,另一部分符合南宋龙泉青瓷钙碱釉的特点,这对“南海Ⅰ号”沉船年代的断定有一定借鉴意义;绿釉陶可能来自福建磁灶窑。拉曼光谱分析数据表明,绿釉陶表面腐蚀产物的物相组成为炭黑、白铅矿以及磷酸铅,这对陶瓷器腐蚀机理探究具有重要参考价值。

由于能量色散型X射线探针只能检测部分微量元素,而微量元素亦是产地判别的重要指标,因此在今后的工作中可集中对陶瓷的微量元素进行分析检测,进一步佐证其产地的判别。此外,研究绿釉陶的腐蚀机理,还需要采集更多的标本,同时结合沉船周围环境、海水离子浓度等相关分析测试结果,并借助海洋学、海洋化学等学科的专业知识进行深入分析研究。

4 参考文献

[1] 广东省文物考古研究所.2011年“南海一号”的考古试掘[M].北京:科学出版社,2011:48-90.

[2] 赵亚娟,张亮.从“南海一号”事件看我国水下文化遗产保护制度的完善[J].法学,2007(1):118-125.

[3] 吴晓玲.“南海一号”与宋代广西北部湾的对外交往[J].广西民族研究,2012(1):149-154.

[4] 何文权,熊樱菲.宋代青瓷的胎釉元素成分分析及相关判别[J].文物保护与考古科学,2002,14(增刊):309-318.

[5] 杨益民,毛振伟,朱铁权,冯敏,梁宝鎏,王昌燧.EDXRF探针分析古瓷产地的尝试[J].文物保护与考古科学,2003,15(3):1-8.

[6] 张茂林,贾兴和,毛振伟,朱铁权,王昌燧,黄宇营,何伟.斯里兰卡曼泰遗址出土青花瓷的化学成分分析及产地初探[J].岩矿测试,2008,27(1):37-40.

[7] 朱铁权,王昌燧,张尚欣,黄烘,刘启龙,李军,李恩玮.隋代邢窑粗白瓷胎料配方研究[J].岩石矿物学杂志,2010,29(3):313-318.

[8] 吴隽,吴艳芳,吴军明,张茂林,李其江,吴涛涛,许璐.景德镇仿龙泉青瓷与龙泉青瓷组成特征研究[J].光谱学与光谱分析,2013,33(8):2246-2250.

[9] 左健,许存义.古壁画、陶彩颜料的拉曼光谱分析[J].光散射学报,1999,11(3):215-219.

[10] 罗武干,秦颖,王昌涟,胡稚丽.九连墩楚墓青铜器锈蚀产物的拉曼光谱分析[J].岩矿测试,2007,26(2):138-140.

[11] 方邺森,方金满,刘长荣.中国陶瓷矿物原料[M].北京:科学出版社,1990:8-26.

[12] 彭适凡,杨后礼,范凤妹.宋元纪年青白瓷[M].菲律宾:庄万里文化基金会,1998:20-21.

[13] 冯敏,李广宁,凌雪,徐繁,王昌燧.繁昌窑青白瓷的初步研究[J].文物保护与考古科学,2004,16(3):29-32.

[14] 朱铁权,王昌隧,李艳,毛振伟,陈江峰,后德俊,蔡路武,陈丽琼.不同窑口青白瓷瓷胎化学元素特征研究[J].岩矿测试,2006,25(2):114-118.

[15] 杨锦新.关于景德镇陶瓷与武昌县陶瓷的调查研究[J].景德镇陶瓷,1998,8(4):22-25.

[16] 韦仁义.宋代广西的青白瓷[J].景德镇陶瓷,1993,3(增刊):11-14.

[17] 朱铁权,余志,邝贵荣,吕梁波.宋代西村窑瓷器微聚焦X 射线探针无损分析研究[J].中国陶瓷,2010,46(9):74-77.

[18] 李家治.中国科学技术史:陶瓷卷[M].北京:科学出版社,1998:325-354.

[19] 朱铁权,王昌隧,李艳,毛振伟,陈江峰,后德俊,蔡路武,陈丽琼.不同窑口青白瓷瓷胎化学元素特征研究[J].岩矿测试,2006,25(2):114-118.

[20] 吴隽,罗宏杰,李其江,李伟东,吴军明.越窑、龙泉及南宋官窑青瓷等我国南方青釉名瓷的元素组成模式和显微结构特征[J].硅酸盐学报,2009,37(8):1409-1414.

[21] 熊樱菲,何文权,李戈扬,杨冠富,吴秋华.历代龙泉青瓷釉的初步研究[J].文物保护与考古科学,2004,16(2):45-50.

[22] 李家治,邓泽群,吴隽,杜正贤,马东峰,孙新民,郭木森.老虎洞窑和汝官窑瓷微量元素的研究[J].建筑材料学报,2003,6(2):118-122.

[23] 罗宏杰,李家治,高力明.中国古瓷中钙系釉类型划分标准及其在瓷釉研究中的应用[J].硅酸盐通报,1995(2):50-53.

[24] 李家治.中国科学技术史:陶瓷卷[M].北京:科学出版社,1998:289-297.

[25] 杨玉璋,张居中,左健,阚绪杭,周群.“钟离君柏”墓出土彩绘陶器颜料的光谱分析[J].光谱学与光谱分析,2010,30(4):1130-1133.

[26] Goienaga N,Arrieta N,Carrero J A,Olivares M,Sarmiento A,Martinez-Arkarazo I,Fernandez L A,Madariaga J M.Micro-Raman spectroscopic identification of natural mineral phases and their weathering products inside an abandoned zinc/lead mine[J].SpectrochimicaActaPartA:MolecularandBiomolecularSpectroscopy,2011,80(1):66-74.

[27] 胡耀武,王昌燧,左健,张玉忠.古人类骨中羟磷灰石的XRD 和拉曼光谱分析[J].生物物理学报,2001,17(4):621-626.

[28] Vivekanandan K,Selvasekarapandian S,Kolandaivel P.Raman and FT-IR studies of Pb4(NO3)2(PO4)2-2H2O crystal [J].MaterialsChemistryandPhysics,1995,39(4):284-289.