浅谈宁波甬台温高速公路一边坡滑移工程的应急处置

杨晓法,王剑琳

(浙江宁波甬台温高速公路有限公司,宁波 315040)

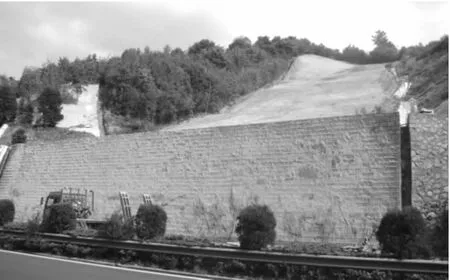

1 工程概况

G15沈海高速宁波甬台温段是浙东南沿海经济圈的重要交通枢纽,该路段地处浙江省宁海县黄坛镇后塘村 (里程桩号K1566)一侧为高约58 m的岩质边坡,边坡采用六级放坡,综合坡率1∶2.3(见图1)。2000年高速公路建设期间,由于发生过边坡滑移 (滑移范围沿公路方向宽约40 m,纵向沿坡面长约120 m。),在坡脚增设了重力式挡土墙进行支挡。受2012年8月8日强台风“海葵”影响,边坡再次出现明显变形破坏现象,主要表现为后缘出现高约1.8~2.0 m的滑坡壁,滑坡体纵向裂缝和横向裂缝发育明显,前缘鼓胀裂隙产生,有剪出迹象,平台排水沟和截水沟破损严重。根据现场踏勘及结合前期公路施工资料初步判断,此次滑坡属老滑坡复活,方量约20 000 m3。

图1 边坡全景图

由于该边坡紧挨高速公路,一旦发生滑移失稳,可能导致重大交通事故发生,后果不堪设想。因此,在对边坡变形破坏的原因分析基础上,提出具有针对性的方案,及时采取应急处置措施迫在眉睫。

2 地质条件

2.1 地形地貌

该边坡为前期修建公路时形成的人工岩质边坡,地貌类型属浙东丘陵区,地形起伏较大,滑坡段边坡地处山体低洼地带,地势较低,坡度较缓,自然斜坡坡度为24°~28°,滑坡区坡度平均约27°。

2.2 地层岩性

边坡滑坡区域工程地质剖面见图2所示,地层岩性及野外特征自上而下依次分述如下。

图2 工程地质剖面图

(1)1层坡积 (el-dlQ)含粘性土碎石 (含碎石粉质粘土):灰黄、黄褐色,厚层状,结构松散-稍密,陡坡处较易塌落。碎石分选性极差,次棱角-次圆状为主,直径一般3~20 cm不等,成分主要为流纹斑岩,碎石以全风化状为主,手掰易碎,含量一般50%~70%,粘性土含量15%~30%,余为砂砾。该层主要分布在滑坡后缘。该层厚一般0.5~2.5 m。

(2)2层残积 (elQ)碎 (块)石:灰黄、灰褐色,表部稍密,中下部密实,呈棱角、次棱角状,强-全风化。该层厚0.5~10.9 m不等,主要为沿滑动面滑动的全风化基岩,滑坡区皆见有分布。

(3)3层上侏罗统西山头组 (J3x)流纹斑岩:

3-1层全风化碎裂状流纹斑岩:灰黄、黄褐色,岩石已完全风化,岩芯呈砂砾、角砾状,颗粒手掰易碎,遇水易软化,原岩结构尚可辨认,裂隙发育强烈,主要分布在滑坡后缘的山坡上,厚度一般2.0~4.0 m。

3-2层强风化碎裂状流纹斑岩:黄褐、灰褐色,岩芯呈碎块状,岩质稍硬,原岩结构清晰可辨,钻进缓慢,敲击声稍脆,裂隙发育,厚度一般0.5~7.2 m。

3-3层中等风化碎裂状流纹斑岩:灰色,岩芯呈柱状,钻进缓慢,敲击声脆,节理裂隙发育,RQD=40% ~50%。

2.3 地质构造

甬台温高速公路宁波段所经区域位于华南褶皱系 (一级)浙江南褶皱带 (二级)之丽水-宁波隆起 (三级)。该隆起区盖层以强烈断块活动为主,褶皱构造不明显,北东、北北东向压性、压剪性断裂及东西向、北西向张性断裂构成了本区域主要构造格架体系,它们控制了区内次一级断裂的发育和地貌形态的形成。滑坡区域以断裂构造为主,褶皱构造不发育。其构造体系以新华夏系构造为主,构成区内主要构造骨架。这一构造体系由一系列压性或压扭性断裂及挤压带、劈理带构成。伴随断裂带常出现一些平行的山体和线性的低洼,有时则形成明显的透镜状山体,显示了压性和压扭性断裂的特征。

2.4 边坡滑坡特征

滑体:主要以边坡表层的残坡积含粘性土碎石和全-强风化层的碎块状岩体为主,均质性及连续性差,结构无序,呈散体状。

滑床:主要为上侏罗统西山头组流纹斑岩,强-中风化,强风化岩层结构较松散,呈碎块状,强度较差。

后缘:滑坡后缘可见下错约1.8~2.0 m的滑坡壁,壁后未发现有滑移痕迹和张拉裂缝。

前缘:滑坡体前缘第一、二级排水沟附近均有鼓胀剪出迹象,其坡脚挡土墙未见有明显的变形迹象。

滑面:根据钻孔揭露,结合地形地貌、地层岩性及结构面发育情况综合确定,该滑坡主要沿结构面软弱夹层发生滑动,滑向约332°,滑面近似平面形。

3 边坡变形破坏原因分析

该滑坡所在边坡为前期修建公路时形成的人工岩质边坡,而岩质边坡的破坏主要受结构面的控制[1],根据地质调查资料,边坡主要发育有两组结构面 (见图3和图4),结构面产状及特征见表1。其主要受结构面 260°∠60°和 25°∠40°控制,此次滑坡主要为老滑坡体沿结构面260°∠60°(宁波向)和25°∠40°(温州向)发生滑移破坏,两组结构面交线产状为332.7°∠27.2°。

图3 赤平极射投影图

图4 控制性结构面

表1 结构面产状及特征

基于上述,进一步对边坡变形破坏原因及后果分析如下:(1)滑坡处边坡两侧地势相对较高,而滑坡段地处山体的低洼地带,地势较低,坡度较缓,容易形成地表水的汇集区,滑坡体主要以残坡积和全-强风化层为主,质地松散,工程地质性质较差;(2)两组结构面与坡向小角度相交且结构面有软弱夹层分布,老滑坡体极易沿结构面交线方向发生滑移破坏,应为老滑坡体的复活,具有土石混合堆积,结构无序,块状松散等特点,滑面具有多级性;(3)强台风“海葵”是导致该滑坡失稳的诱发因素,“苏拉”及“达维”双台风影响,边坡岩土体已经充分饱水,而随即而来的“海葵”强台风致使浙东地区在短时间内发生强降雨,雨水的大量下渗使得岩土体物理力学强度急剧降低,且水压力增大,最终导致了老滑坡的复活;(4)根据计算,该滑坡在符合相关规范的稳定安全系数下剩余下滑力较大;(5)由于滑坡前缘有前期修建公路时砌筑的挡墙,治理方案应充分结合挡墙的作用;(6)该滑坡处于暂时稳定状态,在强降雨等外界因素影响下随时可能发生滑动。滑坡体前缘为高速公路,其破坏后果极其严重。

4 处置措施

根据以上分析并结合现场实际情况,需立即采取措施,并分临时抢险和永久性治理两个阶段进行。

4.1 临时抢险措施

4.1.1 临时防护措施

(1)封水防护

滑坡隐患发生后,根据气象预测,在8月中旬有双台风“天秤”和“布拉万”将影响宁波地区,为确保高速公路运营安全及时组织养护单位对山体裂缝进行封闭,对该滑坡的纵向排水系统进行修复,横向排水沟则覆盖塑料薄膜,同时对顶部两层坡面进行喷浆处理,尽量避免地表水渗入对滑坡带来的不利影响。

(2)削坡防护

考虑夏末秋初季节宁波台风多,短时雨量集中将会对滑坡体带来致命的影响,而永久性治理措施实施慢,全国第一个免费通行 (2012年中秋国庆)节假日即将来临,为确保高速公路运营安全,决定提前开展滑坡体卸载工作 (见图5)。

图5 削坡后边坡全景图

4.1.2 交通安全措施

(1)抢险前期未封闭交通

因滑坡体距离路面尚有一定距离,在没有风雨集中影响的前提下短时不会影响道路安全通行,因此养护人员在坡脚位置设置临时岗亭、隔离及照明设施,24小时加强安全监测,未封闭交通。

(2)采取二类封道进行削坡

削坡施工时采用二类封道,封闭主车道、硬路肩,保持超车道正常通行,同时在主车道靠近超车道附近采用钢管防护。晚上停止施工,采用三类封道,即仅封闭硬路肩,同时安排人员24小时值班。4.1.3 临时监测措施

为随时了解滑坡变形及对高速公路的影响,委托专业单位分别对坡脚挡墙、路基沉降和滑坡体进行监测,监测项目主要为坡脚挡墙位移监测、路基隆沉监测和滑坡体深层土体位移监测。

4.2 永久治理措施

永久性治理主要在临时抢险阶段削方卸载的基础上采取抗滑桩支挡为主的治理措施[2-3]。

图6 治理措施典型剖面示意图

如图6所示,抗滑桩位置选在滑坡剪出口上方的平台 (第三级平台),为充分发挥前缘挡墙的作用,桩间未设档土板,具体如下:(1)在第三级平台处设置抗滑桩进行支档,共设6根,桩断面尺寸为2.0 m×2.5 m,桩身混凝土强度等级为C30,桩中心间距5 m,抗滑桩顶部设置联系梁连接;(2)各级平台及局部坡面进行喷砼封闭处理,混凝土强度等级为C20,厚度不小于100 mm,内铺设直径6.5 mm的双向配筋HRB235钢筋网片,间距0.2 m×0.2 m,沿边坡纵向长度间隔10 m分段设置竖向伸缩缝;(3)各级平台设置排水沟,修复或重砌已破坏的截水沟。2013年5月,该滑坡治理工程施工完毕,目前运营情况良好,如图7所示。

图7 完工后边坡全景

5 结语

宁波甬台温高速公路K1566边坡变形破坏病害,属受强台风“海葵”诱发引起的老滑坡复活,在夏末秋初台风高发季节,对高速公路运营带来极大的安全隐患。总体来说,采取的应急抢险处置措施是及时有效的,既保证了高速公路交通不阻断,也没有引发更严重的次生灾害。总结相关经验如下。

(1)应急预案相对完善。营运公司编制了较为完善的高速公路运营管理各类应急预案,每年通过宣贯和应急演练进行不断完善。在发现K1566滑坡隐患后,及时启动了高边坡应急预案,成立现场指挥部,并对外发布信息,有效保障了各项抢险工作的有序高效开展,同时还确保了道路交通正常安全运营。

(2)应急保障队伍落实。在发现K1566老滑坡复活后,第一时间成立了应急事件处置现场指挥部,分为工程抢险、道路保畅、事故索赔三个工作组。其中,工程抢险组由工程养护部牵头,安全管理部、勘察设计、养护公司等单位配合,具体负责抢修工作的组织落实;道路保畅组由营运管理部牵头,工程养护部、各收费所、监控中心及施救清障单位配合,具体负责工程抢险施工期间安全保畅工作的组织落实;事故索赔组由办公室牵头,工程养护部等配合,具体负责台风引起路产受损索赔工作的组织落实。应急保障队伍的落实确保了抢险工程的顺利实施。

(3)处治措施符合实际。针对该滑坡的特点和破坏模式,及时提出以临时抢险和永久性治理相结合的综合处置方案,符合工程实际需要。抢险阶段遵循道路保畅原则,加大人力、设备及物资的投入,在做好临时防护措施后第一时间开放交通。治理阶段综合考虑安全、经济、工期问题,在保证施工安全、质量可靠、造价合理的前提下,优化设计方案,提高施工效率,缩短工期。在施工过程中严格贯彻信息施工、动态设计原则,并根据现场施工情况优化设计方案,同时加强施工过程中的安全监测及后期对滑坡体的长期监测。

(4)加强边坡安全稳定性评估工作。甬台温高速公路边坡已运营十多年,加上早期设计与施工存在一定缺陷,浆砌片石护面墙病害较多。为保障高速公路安全运营,一是加强平时养护工作 (特别是截排水设施和坡面防水工作),加大养护经费投入,遵循治早、治小及一次根治、不留后患原则,尽可能减少灾害的发生;二是积极开展高速公路边坡隐患排查及风险评价,对风险系数较大的边坡应组织安全稳定性评估,及时加固维修。

[1]张倬元,王士天,王兰生,等.工程地质分析原理[M].第三版.北京:地质出版社,2009:282-283.

[2]赵明阶,何光春,王多垠.边坡工程处治技术[M].北京:人民交通出版社,2003:65-66.

[3]徐卫亚.边坡及滑坡环境岩石力学与工程研究[M].北京:中国环境科学出版社,2000:244-246.