干旱指数在淮河流域的适用性对比

谢五三王 胜 唐为安 吴 蓉 戴 娟

(安徽省气候中心,合肥230031)

干旱指数在淮河流域的适用性对比

谢五三*王 胜 唐为安 吴 蓉 戴 娟

(安徽省气候中心,合肥230031)

利用淮河流域河南、安徽、山东、江苏4省170个站1961—2010年逐日气温、降水以及土壤墒情和干旱灾情资料,从干旱年际变化、季节演变、空间分布、典型干旱过程诊断、不合理跳跃点以及与土壤墒情、干旱灾情相关性等方面,对比分析降水距平百分率(Pa)、Z指数、标准化降水指数(SPI)、相对湿润度指数(MI)、综合气象干旱指数(CI)和改进的CI(CINew)在淮河流域的适用性。结果表明:各干旱指数对淮河流域的典型旱年均有较好的诊断能力;在干旱季节演变及空间分布的诊断方面,Pa,MI,CI和CINew与实际较为吻合,而Z指数和SPI诊断效果较差;在典型干旱过程诊断以及不合理跳跃次数方面,CI和CINew更能刻画出干旱发生发展机制,而Pa,Z指数,SPI,MI效果较差;与土壤墒情和历史干旱灾情相关性方面,CI和CINew比Pa,Z指数,SPI,MI具有更好的相关性。即对于淮河流域的干旱监测诊断,CI和CINew要优于Pa,Z指数,SPI及MI,具有更好的适用性。

干旱指数;干旱过程;适用性;淮河流域

引 言

干旱是全球最严重的自然灾害之一,特点是发生频率高、影响范围大、持续时间长[1-2],它的频繁发生和长期持续给国民经济特别是给农业生产带来巨大的经济损失。近年来,国内外学者将干旱指数用于干旱的监测和影响评估,江剑民[3]、吴洪宝[4]利用气温和降水距平与均方差构建出干旱指数,并以此分析我国旱涝格局及时空变化特征;《气象干旱等级》[5]给出了常用的干旱指数计算公式及阈值,供全国气象干旱实时监测业务应用;不少气象工作者[6-9]利用综合气象干旱指数研究我国多个地区的干旱变化特征;此外Z指数、标准化降水指数(SPI)、相对湿润度指数(MI)、Palmer干旱指数(PDSI)、逐日气象干旱指数(MSPI)等在不同地区的应用研究[10-16],促进了我国干旱监测与影响评估定量化水平的提高。淮河流域地处我国南北气候过渡带,气候条件复杂,水旱灾害频繁[17],因此研究干旱指数在淮河流域的适用性,对淮河流域干旱监测、影响评估乃至防灾减灾等方面具有重要意义。本文旨在研究Pa,Z指数,SPI,MI,CI,CINew等常用的干旱指数在淮河流域的适用性,比较各干旱指数在淮河流域应用的优势与不足,为淮河流域干旱监测与影响评估提供理论基础和技术支撑。

1 资料与干旱指数简介

1.1 资料简介

本文选用淮河流域河南、安徽、山东、江苏4省170个站1961—2010年逐日气温和降水资料,气象资料均经过质量控制,气象站点分布见图1。由图1可见,流域内的气象站点分布均匀,资料具有代表性,可满足研究需要。此外,还采用各气象站建站至2010年土壤墒情资料以及安徽省淮河流域1961—1994年共34年的历年干旱受灾面积和成灾面积资料,对比Pa,Z指数,SPI,MI,CI,CINew等干旱指数在淮河流域的适用性。

1.2 干旱指数简介

Pa:降水距平百分率是表征某时段降水量较常年值偏多或偏少的指数之一,为某时段降水量与同期气候平均降水量之差再除以同期气候平均降水量[5]。

图1 淮河流域气象站点分布Fig.1 The distribution of meteorological stations in the Huaihe River Basin

Z指数:假设某时段的降水量服从PersonⅢ型分布,而后对降水量进行正态化处理,再将概率密度函数PersonⅢ型分布转换为以Z为变量的标准正态分布而得到的一种干旱监测指数[10]。

SPI:标准化降水指数是在计算出某时段内降水量的Γ分布概率后,再进行正态标准化处理,最终用标准化降水累积频率分布来划分干旱等级[5]。

MI:相对湿润度指数是表征某时段降水量与蒸发量之间平衡状况的指标之一,为某时段的降水量与该时段的可能蒸散量之差再除以该时段的可能蒸散量,可能蒸散量用Thornthwaite方法计算[5]。

CI:综合气象干旱指数是利用近30 d和近90 d降水量标准化降水指数,以及近30 d相对湿润度指数进行综合而得[5]。

CINew:改进的CI指数是指降水量按线性递减权重方法计算CI指数,即在计算过去30 d、过去90 d SPI及过去30 d MI时,总降水量的计算不是过去30 d或过去90 d逐日降水量等权重累加,而是采用线性递减的方法给逐日降水量赋予不同的权重,越靠近目前的降水量对当前干旱缓和作用越大,赋予的权重也越大,而随着时间的向前推移,过去的降水对当前的干旱缓和作用逐渐减小[8-9]。

本文所研究的干旱指数中,Pa,Z指数,SPI,MI计算时间段均为月尺度,CI和CINew是月尺度和季尺度的加权综合。各干旱指数对应的不同干旱等级划分见表1。

表1 各干旱指数对应的干旱等级划分标准Table 1 The division standard of drought grades corresponding to the drought indexes

2 干旱指数适用性对比

为分析Pa,Z指数,SPI,MI,CI,CINew等干旱指数在淮河流域的适用性,需要统计淮河流域各站历年发生的干旱过程,确保干旱日数的统计更加符合实际。根据《气象干旱等级》[5]国家标准,干旱过程是指当干旱指数连续10 d为轻旱以上等级,则确定为发生1次干旱过程,干旱过程的开始日为第1日干旱指数达轻旱以上等级的日期,在干旱发生期,当干旱指数连续10 d为无旱等级时干旱解除,同时干旱过程结束,结束日期为最后1次干旱指数达无旱等级的日期。按照干旱过程的定义,对不同干旱指数,统计各个代表站的干旱日数,研究干旱的年际变化、季节演变以及空间分布等特征,并从典型干旱过程诊断、不合理跳跃点以及与土壤墒情、历史干旱灾情相关性等方面,对比分析各干旱指数在淮河流域的适用性。

2.1 干旱年际变化

按照干旱过程的定义,提取淮河流域170个站1961—2010年共50年的所有干旱过程,并统计各站每年干旱日数,得到各干旱指数对应的干旱日数年际变化时间序列(图略)可知,Pa,Z指数,SPI,MI,CI,CINew等干旱指数年际变化高度一致,干旱日数较多的年份为1966年、1968年、1976年、1978年、1986年、1988年、1997年、1999年、2001年等,查阅《中国气象灾害大典》(河南卷、安徽卷、山东卷和江苏卷)[18-21]中有关淮河流域历史干旱灾情记录可知,这与淮河流域历史典型旱年非常吻合,表明Pa,Z指数,SPI,MI,CI,CINew等干旱指数对淮河流域的典型旱年都有较好的诊断能力,各干旱指数在年际时间尺度上的诊断能力一致且较好。

2.2 干旱季节演变

按干旱过程统计淮河流域各站1961—2010年各月干旱日数,最终得到各干旱指数对应的干旱日数季节演变图(图2)。由图2可见,Z指数和SPI曲线较为平直,没有明显的季节演变,而Pa,MI,CI和CINew存在季节性变化,且它们的变化趋势基本一致,1—6月干旱日数总体呈增多趋势,而7—9月干旱日数则明显减少,10—12月干旱日数又明显增多,这与淮河流域的基本气候态是一致的,1—6月淮河流域气温呈明显的上升趋势,蒸散显著加强,降水量亦呈增多趋势但总量较少,因而干旱日数总体呈增多趋势,而7—9月为淮河流域的雨季,这3个月的降水量占全年降水量的52%,10—12月降水量又明显减少,因而干旱日数呈增多趋势。综上所述,Pa,MI,CI和CINew在淮河流域季节干旱诊断中与实际较为吻合,而Z指数和SPI诊断效果较差。干旱是气温、降水、蒸散等多种要素共同作用的结果,而Z指数和SPI只考虑降水的影响,因此不能反映干旱的季节变化。

图2 各干旱指数对应的干旱日数季节演变Fig.2 The seasonal evolution of drought days corresponding to the drought indexes

2.3 干旱空间分布

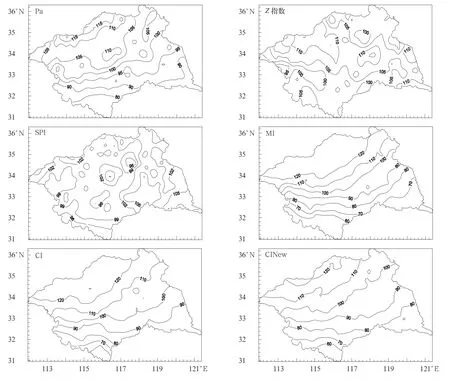

按干旱过程提取淮河流域各站历年干旱日数,计算流域各站历年平均干旱日数,得到Pa,Z指数,SPI,MI,CI,CINew等干旱指数对应的干旱日数空间分布图(图3)。由图3可见,Z指数和SPI没有明显的空间分布特征,而Pa,MI,CI和CINew空间分布基本一致,且均呈纬向空间分布,流域北部多年平均干旱日数高于南部,查阅《中国气象灾害大典》相关内容[18-21]有关淮河流域历史干旱灾情记录,并结合淮河流域地理位置及多年平均气候态可知,这与实况较为吻合,表明Pa,MI,CI和CINew在淮河流域的干旱空间分布上有较好的诊断效果,而Z指数和SPI诊断效果相对较差。

图3 各干旱指数对应的干旱日数空间分布(单位:d)Fig.3 The spatial distribution of drought days corresponding to the drought indexes(unit:d)

2.4 典型干旱过程诊断

为了深入分析Pa,Z指数,SPI,MI,CI,CINew等干旱指数在淮河流域干旱过程中的诊断效果,在淮河流域4省中各选取1个代表站:山东省枣庄站、江苏省宿迁站、安徽省寿县站、河南省驻马店站,并选取典型旱年的干旱过程(表2),分析各干旱指数对淮河流域典型干旱过程的诊断效果。

表2 代表站及典型干旱过程Table 2 The representative stations and typical drought processes

图4为Pa,Z指数,SPI,MI,CI,CINew等干旱指数对应典型干旱过程诊断分析曲线。由图4可见,当出现降水时,各干旱指数均不同程度反映出对降水的敏感性,干旱缓解;但无降水出现时,各干旱指数表现不尽相同,当大的降水过程移出30 d或90 d的监测时间窗口时,Pa,Z指数,SPI,MI干旱指数常出现干旱突然发生或发展的剧烈变化,这与干旱的发生机制不相吻合,因为干旱的发生发展大都是一个渐进的过程,而CI,CINew演变相对平缓,基本反映出干旱逐渐发生发展的过程。总体来说,Pa,Z指数,SPI,MI干旱指数对于干旱过程的监测诊断效果较CI,CINew偏差,CI和CINew刻画干旱发生、发展机制能力较强,与实际更加吻合。

图4 各干旱指数对应典型干旱过程诊断分析Fig.4 The diagnostic analysis of typical drought processes corresponding to the drought indexes

2.5 不合理跳跃次数对比

根据气象干旱的发生发展机制,认为气象干旱的解除可以有跳跃性,当有大的降水过程出现时,气象干旱可以迅速解除,但干旱的发生发展应是一个循序渐进的过程。当出现轻度以上干旱,且相邻两天干旱等级增加两级或以上时,则认为是1次不合理的跳跃(即干旱突然加重)。据此统计淮河流域1961—2010年各站共发生的干旱不合理跳跃次数,各干旱指数对应的流域平均干旱不合理跳跃次数见图5。由图5可见,Pa,Z指数,SPI,MI干旱指数不合理跳跃次数较多,均超过了110次,而CI和CIN-ew不合理跳跃次数相对较少。究其原因,不难看出主要是因为大的降水过程移出监测时间窗口所致,由于Pa,Z指数,SPI,MI均为30 d时间尺度,降水所占比例较大,影响也较大,常引起剧烈变化,而CI和CINew考虑30 d以及90 d降水,且涉及到气温的影响(即蒸散情况),因此影响相对较小,CINew还考虑降水量的线性递减不等权重,越靠近目前的降水量对当前干旱缓和作用越大,赋予的权重也越大,随着时间向前推移,过去的降水对当前干旱缓和作用逐渐减小,即降水对当前干旱的缓和效应逐渐衰减,这与实际情况更加吻合,因而干旱不合理跳跃次数最少。综上所述,在干旱监测不合理跳跃方面,CI和CINew要明显优于Pa,Z指数,SPI,MI。

图5 各干旱指数对应的干旱不合理跳跃次数Fig.5 The number of unreasonable jumps corresponding to the drought indexes

2.6 与土壤墒情相关分析

土壤墒情代表土壤的干湿程度,与气象干旱程度密切相关,比较Pa,Z指数,SPI,MI,CI,CINew等干旱指数与土壤墒情的相关性,进一步分析各干旱指数在淮河流域干旱监测中的适用性。2001年3—6月淮河流域持续干旱少雨,降水量比常年同期偏少42%,与1978年大旱年同期持平,流域内诸多中小河流断流,干旱给农业生产、城市供水、农村人畜饮水等带来严重影响;2008年9月—2009年2月,淮河流域冬麦区降水量较常年同期偏少五至八成,部分地区偏少八成以上,严重的旱情使夏粮生产面临着多年少有的挑战和威胁,并首次启动Ⅰ级抗旱应急响应,因此典型干旱过程选取2001年3—6月和2008年9月—2009年2月,根据资料的代表性、可靠性以及干旱灾情资料的详略程度,选取亳州、寿县、宿州、蒙城4个代表站,土壤墒情选取10 cm和20 cm墒情值,由于土壤墒情与气象干旱指数资料在时间上不匹配,土壤墒情资料逢3日和8日监测,而气象干旱指数资料为逐日,本文以土壤墒情资料为基础,在气象干旱指数资料中,挑选出与土壤墒情同日的气象干旱指数资料,以此计算土壤墒情与气象干旱指数的相关性。图6为各干旱指数与10 cm和20 cm土壤墒情相关系数。由图6可见,对于不同的代表站以及不同的干旱过程,相关系数有些波动,但总体来看,CI和CINew相关性较为稳定,且相关系数总是高于Pa,Z指数,SPI,MI,就与土壤墒情相关性来说,CI和CINew要优于Pa,Z指数,SPI,MI。

2.7 与干旱灾情相关分析

为了进一步分析各干旱指数在淮河流域的适用性,从文献[22]中收集到安徽省淮河流域1961—1994年共34年的历年干旱受灾面积和成灾面积,分析比较各干旱指数与历史干旱灾情的相关性。为使资料相互匹配,从淮河流域170个站中相应提取出安徽省境内的所有气象台站,按干旱过程的定义统计1961—1994年历年总干旱日数,计算各干旱指数与历年干旱受灾面积和成灾面积的相关系数可知(图7),无论是与干旱受灾面积,还是与干旱成灾面积,CI和CINew的相关性均高于Pa,Z指数,SPI,MI,表明就与历史干旱灾情的相关性来说,CI和CINew要优于Pa,Z指数,SPI,MI,具有更好的适用性。

图6 各干旱指数与土壤墒情相关分析Fig.6 The relevance between the soil moisture and the drought indexes

图7 各干旱指数与干旱受灾面积和成灾面积的相关系数Fig.7 Correlations of the drought indexes to the disaster-affected and disaster area of drought

3 结论与讨论

本文运用淮河流域170个站共50年逐日气温、降水资料以及土壤墒情和历史干旱灾情资料,对比分析Pa,Z指数,SPI,MI,CI,CINew等干旱指数在淮河流域的适用性,得到以下主要结论:

1)各干旱指数对淮河流域的典型旱年都有较好的诊断能力,干旱日数较多的年份为1966年、1968年、1976年、1978年、1986年、1988年、1997年、1999年、2001年等。

2)在季节演变和空间分布的诊断方面,Z指数和SPI均没有明显的季节演变和空间分布特征;而Pa,MI,CI和CINew诊断结果较为一致,且与实况较为吻合。

3)当无降水出现时,Pa,Z指数,SPI,MI常会出现一些波动,甚至出现干旱减轻的不合理现象,而CI,CINew更能刻画干旱发生发展机制。此外,CI和CINew在干旱监测不合理跳跃方面也明显优于Pa,Z指数,SPI,MI。

4)与土壤墒情相关分析表明,CI和CINew相关性较为稳定,且相关系数总是高于Pa,Z指数,SPI,MI。与历史干旱灾情相关性分析可知,无论是与干旱受灾面积,还是与干旱成灾面积,CI和CIN-ew的相关性均高于Pa,Z指数,SPI,MI。

5)从干旱的年际变化、季节演变、空间分布、典型干旱过程诊断、不合理跳跃点以及与土壤墒情、干旱灾情相关性等方面综合来看,CI,CINew较Pa,Z指数,SPI,MI在淮河流域具有更好的适用性。

由于干旱是一个非常复杂的科学问题,与下垫面、农作物种类、土壤类型、降水、蒸发等多方面因素有关,目前还没有哪一个干旱指数能包罗万象,只有以干旱的发生发展机制为出发点,综合考虑多方面影响因素,干旱指数才能具有更好的适用性。

[1] 叶笃正,黄荣辉.长江黄河流域旱涝规律和成因研究.济南:山东科学技术出版社,1996.

[2] 邹旭恺,张强.近半个世纪我国干旱变化的初步研究.应用气象学报,2008,19(6):679-687.

[3] 江剑民.我国大陆干旱指数及其年际变化.大气科学,1991,15(1):43-52.

[4] 吴洪宝.我国东南部夏季干旱指数研究.应用气象学报,2000,11(2):137-144.

[5] 张强,邹旭恺,肖风劲,等.气象干旱等级.GB/T20481—2006,中华人民共和国国家标准.北京:中国标准出版社,2006:1-17.

[6] 邹旭恺,任国玉,张强.基于综合气象干旱指数的中国干旱变化趋势研究.气候与环境研究,2010,15(4):371-378.

[7] 江远安,赵逸舟,陈颖,等.干旱指数CI的确定及其在新疆的应用.沙漠与绿洲气象,2010,4(2):18-20.

[8] 赵海燕,高歌,张培群,等.综合气象干旱指数修正及在西南地区的适用性.应用气象学报,2011,22(6):698-705.

[9] 杨丽慧,高建芸,苏汝波,等.改进的综合气象干旱指数在福建省的适用性分析.中国农业气象,2012,33(4):603-608.

[10] 王劲松,黄玉霞,冯建英,等.径流量Z指数与Palmer指数对河西干旱的监测.应用气象学报,2009,20(4):471-477.

[11] 李剑锋,张强,陈晓宏,等.基于标准降水指标的新疆干旱特征演变.应用气象学报,2012,23(3):322-330.

[12] 冯建设,王建源,王新堂,等.相对湿润度指数在农业干旱监测业务中的应用.应用气象学报,2011,22(6):766-772.

[13] 侯威,张存杰,高歌.基于气候系统内在层次性的气象干旱指数研究.气象,2012,38(6):701-711.

[14] 张强,鞠笑生,李淑华.三种干旱指标的比较和新指标的确定.气象科技,1998,27(2):48-52.

[15] 于敏,王春丽.不同卫星遥感干旱指数在黑龙江的对比应用.应用气象学报,2011,22(2):221-231.

[16] 杨世刚,杨德保,赵桂香,等.三种干旱指数在山西省干旱分析中的比较.高原气象,2011,30(5):1406-1414.

[17] 吴永祥,姚惠明,王高旭,等.淮河流域极端旱涝特征分析.水利水运工程学报,2011(4):149-153.

[18] 温克刚,庞天荷.中国气象灾害大典河南卷.北京:气象出版社,2007:7-82.

[19] 温克刚,翟武全.中国气象灾害大典安徽卷.北京:气象出版社,2007:10-73.

[20] 温克刚,王建国,孙典卿.中国气象灾害大典山东卷.北京:气象出版社,2007:9-119.

[21] 温克刚,卞光辉.中国气象灾害大典江苏卷.北京:气象出版社,2007:124-159.

[22] 安徽省水利厅.安徽水旱灾害.北京:中国水利水电出版社,1998:182-184.

Comparative Analysis on the Applicability of Drought Indexes in the Huaihe River Basin

Xie Wusan Wang Sheng Tang Weian Wu Rong Dai Juan

(Anhui Provincial Climate Center,Hefei 230031)

Based on daily temperature and precipitation data of 170 meteorological stations from 1961 to 2010,as well as the soil moisture data and historical drought disaster information in the Huaihe River Basin,the applicability of drought indexes is analyzed.The indexes include the precipitation anomaly percentage(Pa),the Z index(Z),the standardized precipitation index(SPI),the relative moisture index(MI),the compound drought index(CI),the improved CI(CINew)and so on.They are examined from the aspects of inter-annual variation,seasonal evolution,spatial distribution,diagnostic analysis of typical drought processes,unreasonable jumps,the relativity analysis of the soil moisture and drought disaster information.The following results can be reached:All of these drought indexes can be used to diagnose the typical drought years in the Huaihe River Basin effectively,including the year of 1966,1968,1976,1978,1986,1988,1997,1999,2001 and so on.When analyzing the seasonal evolution and spatial distribution,both Z index and SPI are not effective,while the diagnosis results of indexes such as Pa,MI,CI and CINew are relatively in consistency and accordant with the fact.As to the diagnoses of typical drought processes and unreasonable jumps,CI and CINew are more effective in describing the mechanism.Analysis on drought relevance to soil moisture and historical drought disaster information shows that CI and CINew have more stable relativity and higher correlation coefficients than Pa,Z index,SPI and MI.

In conclusion,as to the monitoring and diagnosis of the drought in the Huaihe River Basin,the applicability of CIand CINew indexes are superior to indexes of Pa,Z index,SPI and MI.The drought is a very complex scientific problem,which is related with many factors such as underlying surface,crop,soil type,rainfall,evaporation and so on.The drought index can have better applicability only when it is built based on reasonable consideration of the occurrence and development mechanism of drought and various influencing factors.

drought index;drought process;applicability;the Huaihe River Basin

谢五三,王胜,唐为安,等.干旱指数在淮河流域的适用性对比.应用气象学报,2014,25(2):176-184.

2013-04-09收到,2013-11-25收到再改稿。

干旱气象科学研究基金项目(IAM201107),淮河流域气象开放研究基金项目(HRM201101)

*email:xiewusan_2008@sina.com