省际边缘区增长极城市培育研究

——以陕西省汉中市为例

何龙斌

(陕西理工学院 管理学院, 陕西 汉中 723000)

省际边缘区增长极城市培育研究

——以陕西省汉中市为例

何龙斌

(陕西理工学院 管理学院, 陕西 汉中 723000)

陕甘川省际边缘区是我国面积最大和人口最多的特困连片地区,也是省会城市经济辐射的盲区,有必要通过发展本区域中心城市培育经济增长极,实现对边缘区的经济拉动和辐射。从经济基础、地理位置、接受辐射和扶贫攻坚等角度对陕甘川六大城市进行比较分析认为汉中市作为陕甘川省际边缘区增长极城市,具有经济优势、地理优势、空间优势和效应优势,并提出对策建议,一是争取成为国家贫困区率先发展试点城市,二是加强区域合作推进区域经济协调发展,三是积极创造条件接受周边省会城市经济辐射,四是着眼未来重新规划拉大城市整体框架。

省际边缘区; 陕甘川; 增长极城市; 经济辐射; 汉中

加快陕甘川省际边缘区区域经济发展,有利于推进贫困人口整体脱贫致富,缩小发展差距,对实现区域协调发展具有十分重要的意义。以陕甘川省际边缘区为主的秦巴山集中连片特殊困难地区,是我国面积最大和人口最多的特困连片地区,也是国家新一轮扶贫开发攻坚战最大的主战场*秦巴山集中连片特殊困难地区包括陕西、四川、甘肃、河南、湖北、重庆六省市的80个县(市、区),国土总面积22.5万平方公里,2010年末总人口3765万人。,陕甘川省际边缘区长期不能摆脱“贫困陷阱”,这与边缘区在某种程度上不能接受省会城市经济辐射有很大的关系。边缘区的发展离不开中心城市的支持和辐射,以布代维尔(1966)和拉塞(1973)为代表的增长极理论[1-2],以弗里德曼(1972)为代表的核心-边缘理论等[3],都强调增长极和中心地在经济发展中的支配与辐射作用。因此,在当前背景下,陕甘川省际边缘区有必要在本区域内选取并培育一个中心城市作为区域经济增长极,从而带动区域经济发展。

一、 增长极理论概述

增长极概念最初是由法国经济学家弗郎索瓦·佩鲁(F.Perroux)在1955年提出来的,他受物理学的“磁极”概念启发,认为受力场的经济空间中存在着若干个中心或极,产生类似“磁极”作用的各种离心力和向心力,每一个中心的吸引力和排斥力都产生相互交汇的一定范围的“场”。如果把发生支配效应的经济空间看作力场,那么位于这个力场中推进性单元就可以描述为增长极。增长极是围绕推进性的主导工业部门而组织的有活力的高度联合的一组产业,它不仅能迅速增长,而且能通过乘数效应推动其他部门的增长[4]。法国地理学家J.布代维尔(J.Boudeville)在1957年和其他许多学者一起将“增长极”的概念引入地理空间,并提出了“增长中心”这一空间概念。他认为,经济空间是经济变量在地理空间之中或之上的运用,增长极在拥有推进型产业的复合体城镇中出现。增长极包含了两个明确的内涵,一是作为经济空间上的某种推动型工业;二是作为地理空间上的产生集聚的城镇,即增长中心。增长极具有“推动”与“空间集聚”意义上的增长之意思。布代维尔主张,投资应该集中于增长中心,并且增长会从这个中心向周围地区传播[1]。

增长极理论认为,一个国家要实现平衡发展只是一种理想,在现实中是不可能的,经济增长通常是从一个或数个“增长中心”逐渐向其他部门或地区传导。因此,应选择特定的地理空间作为增长极,以带动经济发展。该理论提出以来,被许多国家用来解决不同的区域发展和规划问题。针对过分强调工业化造成的工业畸型集中于少数城市的问题,很多国家以增长极作为工业分散化的政策手段,企图通过建立增长极,把工业化扩散到广大边缘地区并解决不发达地区问题。一些国家进行了大规模的增长中心规划的尝试,增长极战略被称为“集中的分散化”。20世纪80年代中国在区域发展规划中运用增长极理论着重于经济方面和发展城市中心方面。旨在改变多年来追求平衡布局所造成的人力、物资的巨大浪费的局面,发挥集聚经济效益,推动落后地区经济发展。

二、 培育陕甘川省际边缘区增长极城市的重要意义

1.陕甘川省际边缘区迫切需要培育增长极城市

陕甘川省际边缘区主要包括陕西的汉中、安康二市,四川的达州、巴中、广元三市以及甘肃的陇南市。近年来陕甘川省际边缘区虽然经济发展水平有所提高,但与中心城市和全国的经济发展相比较,仍有较大差距。如表1所示,2013年陕甘川省际边缘区主要城市人均GDP与所在省省会城市人均GDP、所在省人均GDP和全国人均GDP的比较,均有较大差距。而且,陕甘川省际边缘区与其他落后地区相比,不仅远离西安、成都、重庆、兰州等省会城市,而且还有秦岭、巴山等天然屏障共同作用导致对省会城市经济辐射的强力阻隔,使陕甘川省际边缘区在某种程度上成为省会城市经济辐射的盲区。因此,在这种不利的地理条件下,加之各省会城市现阶段辐射力本身还不足够强大,陕甘川省际边缘区迫切需要在本区域内选取并打造一个真正的中心城市作为区域经济增长极,从而带动区域经济发展*本文多处提及“真正意义”的中心城市,主要是针对当前陕甘川省际边缘区存在多个理论上的中心城市,如《秦巴山片区区域发展与扶贫攻坚规划(2011-2010)》中,就提出建设十堰、汉中和巴中三个区域中心城市,而该区域多个城市也在城市发展规划中定位区域中心城市。本文认为真正意义上的中心城市只有一个,而且从经济实力、地理位置等指标上要体现其中心性。。而从国外对落后地区的开发经验来看,对于不利于接受中心城市经济辐射的边缘和落后地区,重新培育新的增长极城市是一个可行之策。

表1 2013年陕甘川省际边缘区主要城市人均GDP及其比较

(注:表中数据来源于2014年中国统计年鉴。2013年全国人均GDP为41804元。)

2.对其他省际边缘区具有示范作用和借鉴意义

在我国,省际边缘区通常也是经济落后地区。根据2012年国务院公布的国家级连片特困地区名单,我国14个特困连片地区,有10个处于省际边缘区[5]。因此,省际边缘区的经济发展一直是我国政府思考的重要问题。其中思路之一,就是积极推动中心城市对这些地区的经济辐射,充分发挥中心城市作为增长极的扩散效应。但是,省际边缘区接受周边中心城市经济辐射却存在多重难点。从辐射通道上看,省际边缘区地理位置偏僻,交通不便。首先是地理位置远离中心城市,处于相对边远地区。我国远离省会以上中心城市的典型边缘地是省际边缘区。一些落后的三省省际边缘区交接点距离省会城市距离,最近200公里左右,最远超过500公里。从辐射流上看,省际边缘区自然条件较差,要素匮乏。除了华东、东北及中部部分地区外,我国的省际边缘区大多数自然条件恶劣。一是地理条件差,二是自然灾害多,三是生态条件弱。从辐射动力上看,省际边缘区长期被行政边缘化,动力不足。省际边缘区由于远离省会城市,容易被“边缘化”而成为政策“盲区”[6]。就目前我国区域经济发展的总体来看,沿海城市、中部中心城市的发展已比较成熟,但省际交界地带常成为各种政策难以惠及之地。因此,重新培育增长极对于省际边缘区经济突破发展是一个新的思路和大胆尝试。把汉中培育成陕甘川省际边缘区增长极城市,对其他省际边缘区具有示范作用和借鉴意义。

3.对西部和全国经济的均衡发展具有现实意义

新古典经济学学者信奉均衡说,认为空间经济要素配置可以达到帕累托最优,即使短期内出现偏离,长期内也会回到均衡位置。而佩鲁则主张非对称的支配关系,认为经济一旦偏离初始均衡,就会继续沿着这个方向运动,除非有外在的反方向力量推动才会回到均衡位置。作为增长极理论的重要主张,这一点非常符合省际边缘区与中心城市经济差异存在的现实。省际边缘区是远离政治、经济中心的欠发达地区,其发展问题一直是发展中国家研究的热点和难点问题。“促进区域协调发展,缩小区域发展差距”是党的“十八大”提出的重要任务,也是国家“十二五”规划要完成的主要目标。新中国成立以来,65年的经济与社会发展经历了由半殖民地半封建社会的非均衡发展到计划经济的均衡发展,再从计划经济的均衡发展到市场经济的非均衡发展,最后走向巿场经济与政府调控相结合的均衡发展[7]。因此,在当前国家经济均衡发展的大前提下,通过把汉中培育成陕甘川省际边缘区增长极城市带动整个地区经济发展,对西部和全国经济的均衡发展具有现实意义。

三、 汉中作为陕甘川省际边缘区增长极城市的优势

1.具有良好发展基础的经济优势

陕甘川省际边缘区主要有六个地级城市,分别是陕西的汉中、安康二市,四川的达州、巴中、广元三市以及甘肃的陇南市,六市经济基本情况如表2所示。为选取一个具有增长极意义的中心城市,必须首先对这些城市进行综合经济实力评价。

表2 陕甘川省际边缘区六大城市主要经济发展数据(2012年)

(数据来源:根据六大城市2012年国民经济和社会发展统计公报及统计年鉴整理。)

本文遵循系统性、完整性、有效性和可比性的原则,利用《中国城市统计年鉴》(2012)和2012年各市国民经济和社会发展统计公报有关数据,选取GDP(亿元)、财政一般预算收入(亿元)、金融机构存款余额(亿元)、城乡居民储蓄余额(亿元)、外贸总额(亿美元)、实际利用外资(亿美元)、全社会固定资产投资(亿元)、人均GDP(元)、社会消费品零售总额(亿元)、职工人均工资(元)、货运量(万吨)、客运量(万人)、城区面积(平方公里)、人口(万人)、工业增加值(亿元)、城镇居民人均可支配收入(元)等16个指标评价陕甘川省际边缘区六大城市综合经济实力。采用因子分析法对城市综合实力进行评价(过程略)。根据特征根的选取原则,选取前3个主成分作为新的综合评价指标,这3个主成分已反映了原始指标中96.975%的信息。

对每个城市的3个主成分的因子得分,以对应主成分的贡献率为权数进行加权累加,计算得出每个城市的综合得分和排名,结果如表3所示。在因子1的得分上,达州因经济总量最大,得分最高,汉中次之,陇南最低;在因子2上,安康、汉中因人均GDP较高,得分居前一、二位,而陇南仍然最后;在因子3上,广元因外贸出口额最高居第一位,达州第二,安康最后。综合得分来看,仅达州、汉中、广元得分为正,其中达州经济实力最强,汉中次之,而其余城市综合实力相对较弱。显然,从城市实力或发展基础上看,汉中具有作为陕甘川省际边缘区增长极城市的经济优势。

表3 陕甘川省际边缘区六大城市综合评价结果

2.具有均匀辐射周边的地理优势

作为边缘区这一特殊区域的增长极城市,在地理位置上应处于区域中心位置,方能实现对区域的均匀辐射。为了评价陕甘川省际边缘区各城市的地理中心性,本文选用国家基础地理信息系统中心提供的l:400万数据地图,使用ArcGIS中的PointDistance工具测得省际边缘区六大城市两两距离,如表4所示。从表中各城市之间的最远距离来看,汉中距离其他五个城市的最远距离最小,为202km,巴中次之,而陇南距离其他五个城市的最远距离最大。从距离其他五个城市的平均距离来看,巴中距离其他五个城市的平均距离最小,为164 km,汉中次之,陇南仍居最后。显然,综合以上两因素分析,从地理中心的角度,汉中当之无愧为陕甘川省际边缘区的中心城市,具有作为增长极城市的地理优势。

表4 陕甘川省际边缘区六大城市间直线距离 (单位:km)

3.具有独立成为一极的空间优势

边缘区是中心城市的辐射盲区,因此边缘区在选择增长极城市时应考虑在空间上对省会等中心城市的经济辐射作用的补充性。换言之,边缘区增长极城市应该为一个最不利于接受中心城市辐射的城市,具有较强的边缘性。边缘区城市与省会城市的边缘性,主要通过计算省际边缘区城市与省会城市的经济辐射进行测度,边缘区城市接受省会城市的经济辐射强度越弱,则意味与省会城市的边缘性越强[8]。为此,本文引入断裂点模型计算出陕甘川省际边缘区六大城市与最近省会城市的断裂点及其辐射场强,见表5。从表中可见,安康和达州在六个城市中接受省会城市的经济辐射最强,巴中和广元居中,而汉中和陇南接受省会城市的经济辐射最弱。由此可见,六个城市中,汉中和陇南相对省会城市具有较大的边缘性。如从与省会城市的边缘性角度选取陕甘川省际边缘区增长极城市,这两个城市均具有较高的可能性。

4.具有促进扶贫攻坚的效应优势

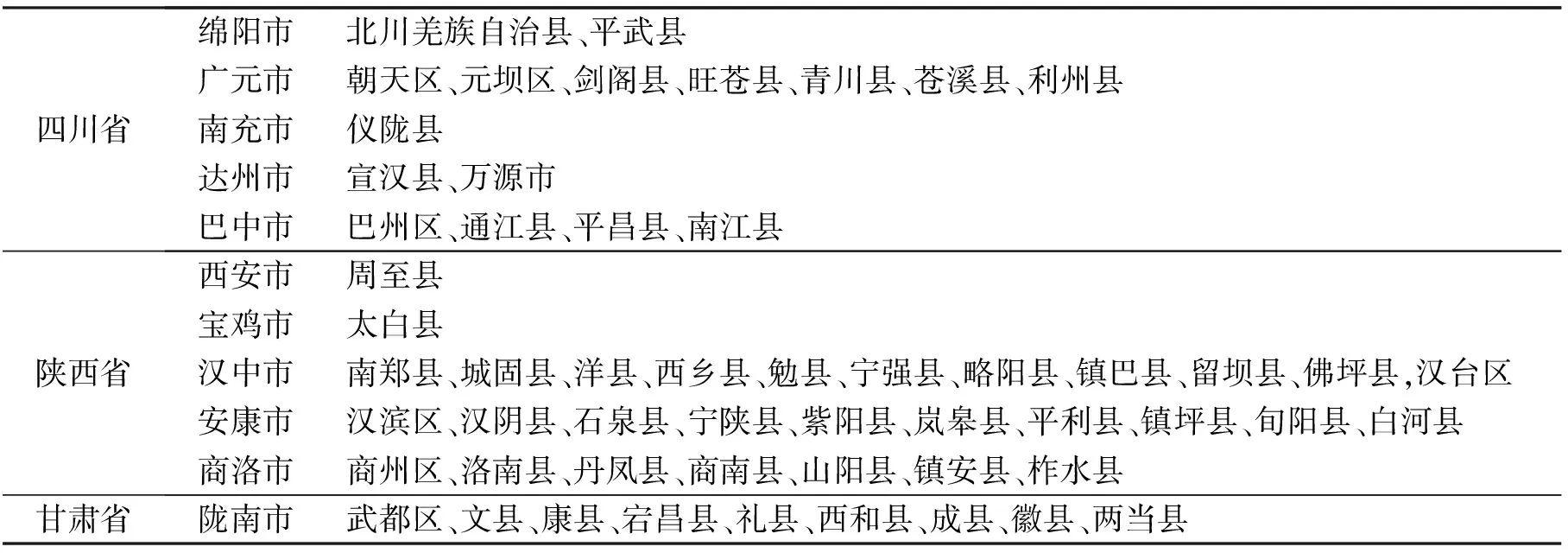

以陕甘川省际边缘区为主的秦巴山集中连片特殊困难地区,是我国面积最大和人口最多的特困连片地区,选取和建设陕甘川省际边缘区增长极城市对落实国家扶贫攻坚战略具有重大意义。而从从扶贫攻坚的效应角度选取,增长极城市应处于特困地区中间位置,换言之,增长极城市周边的国家特困县区越多,则增长极城市对其经济拉动形成的扶贫效应越明显,效果越好。根据国务院扶贫办公布的2012年全国连片特困地区分县名单,在秦巴山集中连片特殊困难地区,四川省有国家特困县区16个,其中最多的为广元市,有7个县区,总人口310万;陕西省有国家特困县区30个,其中最多的为汉中市,有11个县区,总人口380万;甘肃省仅有陇南的9个县区,总人口280万。如表6所示。显然,从扶贫攻坚的效果角度选取,汉中作为陕甘川省际边缘区增长极城市具有较强的扶贫攻坚效应。

表5 陕甘川省际边缘区六大城市与省会城市的断裂点 (距离单位:km)

表6 陕甘川边缘区国家特困县分布

(资料来源:根据国务院《秦巴山片区区域发展与扶贫攻坚规划(2011-2020)》整理。)

综上分析,从多个方面综合考虑,选取汉中作为陕甘川省际边缘区增长极城市是一个最佳选择。

四、 把汉中培育成陕甘川省际边缘区增长极城市的对策建议

选取汉中作为陕甘川省际边缘区增长极城市的目的就是要对这一城市加大投入力度,加快发展速度,使之尽早成为本区域的经济增长极,尽快发挥经济带动和辐射作用。但是,从前文对各城市的经济综合实力进行定量评价来看,汉中作为区域增长极城市还有一定的差距,如经济总量还比较小,城市框架还不够大等,为此,从发挥增长极的拉动辐射作用出发,建议从以下几方面着手加快发展速度。

1.争取成为国家贫困地区率先发展试点城市

根据《中国城市竞争力蓝皮书:中国城市竞争力报告(2011年)》,在全国294个地级城市中汉中市排名259位,属于一个典型的四线城市,距离二、三线城市有很大差距,向二、三线城市发展也存在很多制约因素。其中最大的制约因素就是相对省会城市的边缘性,导致汉中市难以融入周边三大都市经济圈,接受经济辐射。另外汉中是国家南水北调中线工程的重要水源涵养地,它的发展还存在生态约束。但是,正如一枚硬币具有正反两面一样,汉中相对省会城市的边缘性又造就了它在边缘区的中心性,这一中心性又是它成为区域增长极城市的一大优势,而南水北调中线工程水源地这一国家级的生态制约也可以转变为生态补偿,成为汉中发展的机遇[9]。考虑到这一边缘区域既是生态限制开发区,也是我国最大的贫困地区,迫切需要打造一个真正的区域中心城市作为经济增长极,因此,建议汉中从国家扶贫攻坚、打造经济增长极和生态补偿多个角度出发,积极申报成为国家贫困地区率先发展试点城市,使汉中成为贫困地区中的“经济特区”,尽快摸索出一条特殊地区发展道路,为我国其它省际边界区域(城市)、特困地区的发展提供典型示范。通过申报成为国家贫困区率先发展试点城市争取国家优惠政策和资金支持,以此推动汉中城市的快速发展。要争取国家在土地、财政、税收、信贷等方面给予特别扶持和倾斜,尤其是在产业转移与产业对接等方面给予更多的政策支持,支持重大产业和项目布局汉中,支持更多的汉中本地企业上市融资,做大做强汉中企业,提升城市经济实力。

2.加强区域合作引领区域经济协调发展

汉中市作为省际边缘区增长极城市,它的发展离不开与周边地区的经济互动,因此必须克服“边界性”所带来的不利影响,加强陕甘川省际边缘区区域合作,实现优势互补、协调发展。目前,陕甘川省际边缘区虽然有陕甘川毗邻地区经济联合会等区域合作组织,也取得了一些合作成果,但成效仍十分有限。由于以各级地方政府为代表的诸多利益主体的存在,陕甘川省际边缘区目前仍旧是一种以行政区经济为主体的各自为政的发展模式,恶性竞争仍然存在,很多基础设施还处于分割状态,尚未形成行业布局协调、经济能量集聚、产业分工合理的理想范型。以省际高速公路建设为例,贯穿陕西和甘肃的十天高速陕西段在2010年就已经通车,但从陕西到甘肃至今没有通车,贯穿陕西和四川的京昆高速陕西段在2006年就已经通车,但连通陕西到四川之间的高速公路到2011年才建设好。因此,为加快汉中作为陕甘川区域增长极城市的发展,建议成立陕甘川边缘区区域合作联盟,在汉中设立区域合作联盟长期办公机构,赋予其协调边缘区区域经济发展与合作的权力,推动建立区域互动发展的长效机制,增强区域经济发展的自主性,实现资源共享、信息互通、合作共赢、协调发展。

3.积极创造条件接受周边省会城市经济辐射

从国内外城市发展经验来看,积极接受高一级中心城市经济辐射是一条实现快速发展的捷径。汉中接受省会城市的经济辐射较弱,但不等于不能接受经济辐射。鉴于汉中相对省会城市的边缘性,建议汉中要积极创造条件接受周边省会城市经济辐射。首先是接受西安的经济辐射。要继续改善西安至汉中交通条件。如尽快建成“西成”高铁和宝鸡-巴中高速公路,尽快开工建设和完成汉中机场改迁建工程、西安到汉中第二高速公路以及汉中物流中心等建设工程。建议对汉中至西安高速公路减免过路费,降低两地之间的物流成本。通过以上努力,实现汉中与大西安都市圈的通畅连接,使汉中尽早融入西安两小时经济圈[10]。其次,从长远发展和国家战略角度看,以重庆、成都和西安为中心的“西三角”经济圈最终将会形成,并成为我国第四大经济圈,因此汉中还要提前做好准备与筹划,改善与重庆、成都的交通条件,积极接受成、渝等中心城市的经济辐射,成为“西三角”经济圈的重要组成部分[11]。

4.着眼未来重新规划拉大城市整体框架

作为陕甘川省际边缘区增长极城市,汉中市的重要职能是对周边地区的发展引领和经济辐射。因此,在城市规划上,汉中要着眼未来,拉大城市整体框架。首先,以交通为先导,通过建设两条铁路(西成高铁、阳安铁路复线)、三条高速(西汉高速、十天高速、宝巴高速)、一个机场,沟通秦岭、巴山南北,打通大西北与大西南的联系,使汉中承担区域重要的枢纽职能。其次,以产业为重点,实施接轨西安和成都为重点的区域合作发展战略,使汉中发展成为“西三角经济圈”产业格局的重要节点。最后,以城建为突破,积极推进汉中、南郑、城固、勉县一体化,拉大城市整体框架,尽早通过将勉县、城固撤县改区,提高城市化率,使城市总面积突破1000平方公里,城镇人口突破200万。争取在5~7年内,实现城市发展的“331”目标,即到2020年之前,在城市综合实力方面,进入全国三线城市之列,成为陕西省第三大城市、陕甘川省际边缘区第一大城市。

[1]J.Boudeville, Problems of Regional Economic Planning [M].Edinburgh, 1966.

[2]Lasuen,J.R., Urbanization and Development, the Temporal Interaction between Geographical And Sect oral Cluster [J].Urban Studies, 1973.Jg.10.

[3]Friedmann,J.R.P., A General Theory of Polarized Development. In: N.M. Hansen, Growth Centers in Regional Economic Development [M].New York: The Free Press. 1972.

[4]Perroux F.Note sur la notion de pole de croissance[J].Economic Appliquee,1955(8):307-320.

[5]国务院扶贫办.关于公布全国连片特困地区分县名单的说明[EB/OL].(2012-06-14).http://www.cpad.gov.cn/publicfiles/business/.

[6]何龙斌.省际边缘区接受中心城市经济辐射研究[J].经济纵横,2013(6):12-16.

[7]武力,肖翔.不均衡与均衡:中国经济发展的历史与逻辑[J].中共党史研究,2012(7):35-39.

[8]陈仲伯,等.湘鄂渝黔桂省际边境区域经济发展战略[M].长沙:湖南科技出版社,2001.

[9]何龙斌.关中-天水经济区与陕南经济互动发展对策[J].陕西理工学院学报:社会科学版,2012(1):57-61.

[10]何龙斌.“西三角”中心城市对周边地区辐射力的比较与启示——以陕南为例[J].开发研究,2012(1):9-12.

[11]何龙斌.西安对陕南的经济辐射力测度评价与提升对策[J].安康学院学报,2012(3):52-55.

[责任编辑:刘 英]

2014-05-05

何龙斌(1970-),男,陕西安康人,陕西理工学院管理学院教授,研究方向为区域经济、产业经济。

国家社科基金项目“边缘地接受区域中心城市经济辐射研究”(12BJL069)、教育部人文社科规划基金项目“基于循环经济的西部承接国内产业转移问题研究”(12YJA790043)、陕西省教育厅基金项目“陕南创建国家级循环经济示范区对策研究”(2013JK0153)的阶段性研究成果。

F290

A

1673-2936(2014)03-0022-06