成都市保障性住房小区公共服务设施规划研究

章利益

(西南交通大学建筑学院,四川成都611756)

2005年以来,为构建社会主义和谐社会,实现社会公平与住房公平,保障维护低收入者住房权益,中央发布了《稳定房价八条意见》、《关于促进房地产业健康发展的六点意见》、《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》和《关于加快发展公共租赁住房的指导意见》等一系列重要文件,保障性住房受到越来越多的关注,导致保障性住房建设高峰期的到来。与其相关的规划建设,特别是公共服务设施规划等,也受到更多关注与重视,可见其重要性与迫切性。在保障性住房火热建设的同时,新建保障性住房也暴露了一些规划建设上的问题。由于目前保障性住房小区公共服务设施配套规划缺乏针对性,导致公共服务配套不完善、缺乏适宜性等问题,造成保障性住房居民日常生活的不便。针对探讨保障性住房小区的公共服务设施配置并提出较为可行的策略,是急待解决的问题。

国内外关于保障性住房小区公共服务设施规划的研究目前较少。在国外研究中,主要以国外保障性住房建设实例为代表。新加坡在保障性住房公服设施规划时,强调更多地考虑就近就业以及与公共交通的结合。在国内研究中,基本以结合实际调研,分析保障性住房居民设施需求特征,探讨保障性住房公共服务设施的满意度因子、项目内容、指标和空间布局等内容。

笔者以保障性住房居民和保障性住房小区特殊性为依据,探究其对保障性住房公共服务设施的影响以及特殊性需求,提出相对应的保障性住房公共服务设施规划策略,在理论上完善公共服务设施配置的同时,也在实践上为保障性住房公共服务设施建设提供参考意见。

1 成都市保障性住房小区调研概况简介

1.1 调研对象选取

由于本次研究选定的研究对象为保障性住房所构成的独立小区,与普通商品房共建成一个小区的保障性住房不在研究范围,因此在抓其特殊性的时候也只针对保障性住房所构成的独立小区的特征。

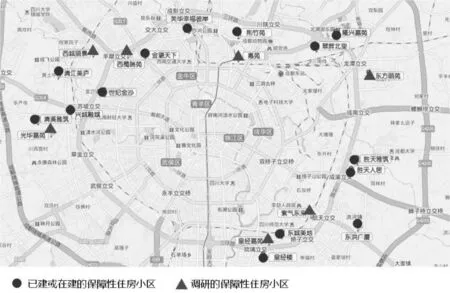

从所属城市方位、交房时间、保障性住房类型以及所属行政区多角度均衡选取几个典型的成都市保障性住房小区。从所属城市方位角度,由于成都市各个方位所属地域的发展都有自己鲜明的特点,所以在成都市东、南、西、北均匀选取(图1)。

图1 调研小区分布

从交房时间来考虑,2009年之前,成都市以限价房和经济适用房为主要住房保障形式,其保障性住房小区的特点不明显。2009年之后,成都市以经济适用房加廉租房建成小区为住房保障形式,这段时间建设的保障性住房小区特色鲜明,且具有相似性。从保障性住房类型角度,本文中之前也提到过,限价房和公共租赁房所处的小区由于与普通商品房区别不大,所以选取近年来经济适用房加廉租房所组成的小区。从所属行政区较多,尽量在各个行政区内均衡选取。综上各个方面因素考虑,选择的小区见表1。

1.2 调研内容

了解保障性人群年龄、职业、教育背景、家庭结构、经济收入、出行方式、工作地点、消费能力与消费习惯等居民基本信息。同时,通过访谈,了解居住人群对保障性住房小区对公共服务设施使用的感受、满意度以及特殊需求。此外,通过实地观察等方法来了解保障性住房小区的区位、周边环境、规划设计特点等信息。

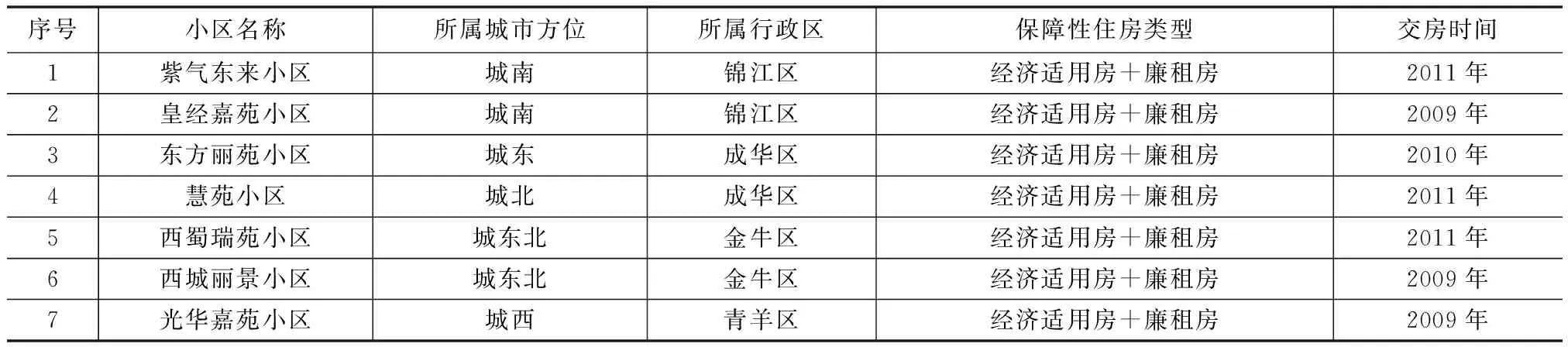

表1 调研对象选取表

2 成都市保障性住房小区居民特征与公共服务设施配置

2.1 年龄结构和家庭结构与公共服务设施需求

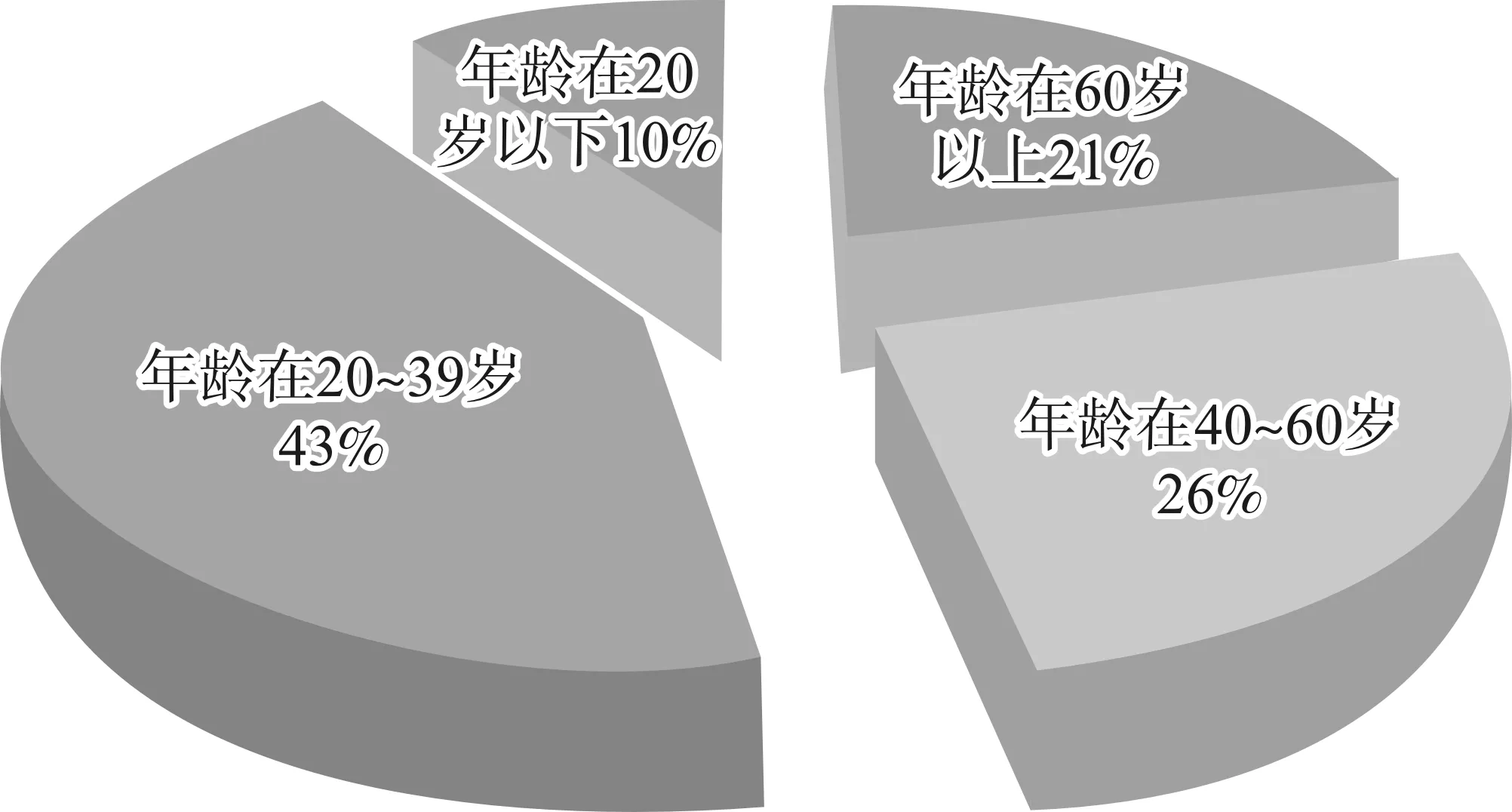

经调研,成都市保障性住房小区中年龄在60岁以上的老年人占21 %,年龄在40~60岁的人占26 %,年龄在20~39岁的人占43 %,年龄在20岁以下的人占10 %(图2)。总的来说,成都市保障性住房小区居民老龄化趋势明显,特别是廉租房居民存在大量的高龄老人,这就要求更多的老年设施。同时,经济适用房家庭出现家庭核心化趋势,由年轻小夫妻所构成的家庭较多,因此适龄儿童的比例相对其他小区也较多,并在未来一段时间内呈现增长的趋势,导致对教育设施有一定需求。

2.2 经济收入与公共服务设施需求

图2 成都市保障性住房小区居民年龄结构

成都市保障性住房小区中廉租房居民中无业或失业人员无收入,靠政府低保补贴每个月有200元,少部分有工作的人其收入也极低,平均家庭月收入大约为500~1 000元。经济适用房中居民收入因人而异,但总体处于中等偏低水平,居民平均家庭月收入约处于3 000元。

经济收入往往决定居住生活的方式,也决定设施需求的特殊性。保障性住房小区的居民总体收入较低,廉租房大多数居民甚至处于无收入靠政府救济金补助状态。其家庭收入和消费能力较弱,对公共服务设施配置结构和运营产生较大影响。低收入使其家庭消费在食品花销上所占比例最大,其次是交通、教育,而通讯、文化娱乐支出的比例明显较低。因此,在设施需求内容上,保障性住房居民对菜市场、小超市等设施的需求远远大于电影院、停车场、百货商场等,总的来说,对日常生活相关的设施需求最大。在商业设施规模业态选择上,保障性住房居民会更多地选择业态小、较便宜便利的设施。

2.3 文化程度与公共服务设施需求

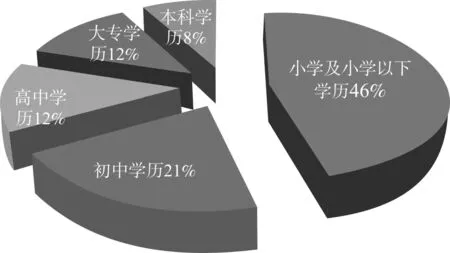

通过对成都市保障性住房小区居民教育程度的统计发现,小学及小学以下学历的占46 %,初中学历的占21 %,高中学历的占13 %,大专学历的占12 %,本科学历的占8 %(图3)。总的来说,受教育程度普遍较低。保障性住房居民的文化程度及职业技能偏低,导致对其公共服务设施的需求层次不高,以及对地缘性就业设施的需求。成都市保障性住房居民居住在郊区,一般从事餐饮、娱乐、服务、技修类等工作,而这类工作主要集中在城市中心,造成居住与就业的空间失配,所以在增加设置就业培训机构设施,拓宽保障性住房居民就业领域、提高就业技能的同时,也应考虑配套项目所带来的就近就业机会。

图3 成都市保障性住房小区居民教育程度

2.4 消费偏好与公共服务设施需求

保障性住房居民受经济条件限制,使其具有特殊的消费结构和消费偏好。在前期调研中发现保障性住房居民在消费中对食品、日用品的花费最大,其次是教育,这些消费习惯直接影响着保障性住房居民所需求的设施内容设置。同时其免费和低消费偏好,直接影响着公共服务设施的规模、业态、实际功能以及设施项目价格高低。

2.5 出行偏好与公共服务设施需求

在保障性住房居民的出行中,公共汽车占43 %,电动自行车占21 %,地铁占14 %,步行占12 %,私家车占10 %。总的来说,以步行、自行车、电动车或公交车为主要出行方式,以这些为出行方式一般出行距离不长,这些出行特点影响着公共服务设施的空间布置的可达性和便捷度以及公共交通设施的注重。

3 成都市保障性住房小区特殊性与公共服务设施配置

3.1 区位特征与公共服务设施配置

每个城市区位不同,则开发程度不同,出行方便程度不同,公共服务设施资源也不同。城市老城区由于公共服务设施开发比较成熟,新建一个小区几乎不需要新建太多配套设施,以利用原有的公共服务设施为主。而保障性住房小区基本位于郊区,郊区土地一部分还处于未开发状态,其公共服务设施基础也相对于老城中心较薄弱。而且由于郊区远离城市中心地区,对于位于城市中心的市级公共服务设施可达性较差,无法依托市中心成熟的公共服务设施网络体系,郊区自身的公共服务设施发展又需要较长的成长期。所以在保障性住房小区公共服务设施规划中,应考虑保障性住房小区所在的区位,根据其在郊区的区位事实,注重公共服务设施的完善和分期配置。目前根据现状周边条件合理配置公共服务设施以满足居民日常的实际需求为主。

3.2 混合居住模式与公共服务设施配置

目前,成都市保障性住房小区就是采用居住混合模式,以小规模的形式融入在普通商品房居住区中。其公共服务配置要充分尊重、利用和协调居住混合这一客观事实,实现与周边普通商品房公共服务设施共用的同时,又注重满足自身特殊的公共服务设施需求。

3.3 规模特征与公共服务设施配置

成都市保障性住房小区的规模特征既指用地规模也指人口规模,不管是用地规模还是人口规模,通过规模特征确定其属于组团级别。而在现行的居住区公共服务设施规划是主要以规模来作为配置依据的。在居住区公共服务设施分级配置中,经常以“组团级——小区级——居住区级”三级来配置相关的公共服务设施内容和规模标准。

4 保障性住房公共服务设施规划策略

4.1 设施分级的重新确定

成都市保障性住房小区虽然是独立小区,但由于其规模相当于传统设施分级中的组团,所以在公共服务设施分级中基本按组团级来配置,但又因其是独立小区,可在一些小区必备的设施上做适当调整。如物业管理设施一般不是组团级配置内容,但在组团规模太小的保障性住房小区是必备的,为体现这一级的特殊性,建议可将保障性住房小区这一级设为“保障性住房小区级”,人口规模约3 000~5 000人。保障性住房小区与周边其他普通商品房小区所形成共用公共服务设施的居住街区,为原来传统公共服务分级中“小区级”的服务范围,但原来“小区级”所服务的范围为同一个小区,而不是现在由多个小区居住混合所形成的街区,这一级公共服务设施更具开放性,可将其设为“开放小区级”,规模为1.5×104~3×104人。居住区级划分方法基本与传统分级划分方法一致,该级公共服务设施服务范围与街道行政管辖范围基本一致。所以,对保障性住房小区的公共服务设施分级为“居住区级——开放小区级——保障性住房小区级”三级。

4.2 配置内容的按需分类引导

对于保障性住房小区公共服务设施配置,公共服务设施的项目内容应按保障性住房小区居民需求的内容和需求的程度分类引导布置,即针对这类特殊人群进行“量体裁衣”,这样会更合理。保障性住房居民作为一类特殊的居住群体,由于经济收入、文化背景、教育程度、年龄结构上的特点,对设施内容的需求也具有自身特点。其群体特征与行为特征决定了他们特殊的设施偏好与取向,优先解决生活基本需求是他们最迫切的愿望。比如,保障性住房小区存在大量老弱病残群体,其出行距离十分有限,而目前菜市场等生活基本需求设施往往布置离保障性住房小区较远。建议可创新设施便利店和菜店作为保障性住房小区级公共服务设施的标配。

4.3 服务半径的按需修正

针对保障性住房居住群体特点进行设施服务半径的修正,是实现公共服务设施分异供给方式的有效手段之一,也保证了设施空间布局的可达性。不同人群其出行距离不一样,主要与年龄、经济能力、出行方式等有关。比如保障性住房小区中老弱病残群体较多,其出行距离十分有限,其较短的出行距离需要相关公共服务设施服务半径的减小。比如,在商业设施服务半径上,为切实的可达性和便利性,作为保障性住房小区内部配置的便利店和菜店几乎是零服务半径。一些保障性住房居民所需的其他经常性或偶尔性使用的商业设施(如药店、超市、服装裁缝店等)基本布置在开放小区级。考虑到老年人出行距离基本在步行 5 min之内,如果步行速度取 4 km/h,则设在开放小区级的商业设施服务半径约在 300 m之内。

4.4 设施规模的按需调整

保障性住房居民的特殊性、构成比例和人口规模直接关系着一些设施的规模。比如,在停车位数量配置问题上,成都市保障性住房小区居民由于经济收入较低,有私家车的住户较少,因此相对于普通商品房其停车位配置标准更低。根据成都市相关规定,普通商品房小区的停车位配比为100 m20.8个车位,保障性住房小区的停车位配比为100 m20.5个车位。虽然保障性住房小区的停车位配比已经做针对性设置了,但是该配置标准与实际调研相比还有较大出入。在调研中发现,“西蜀瑞苑”、“西城丽景”和“紫气东来”三个小区的停车位情况见表2,而且是现状停车位还存在10 %的空置状态。从表中各项得出现状成都市保障性住房小区停车位配比情况,比成都市制定的标准要小,根据保障性住房小区现状情况可建议设停车位配比100 m20.4个。

表2 成都市保障性住房小区停车位情况

廉租房居民具有稳定性,其经济收入一般变化不大,经济适用房居民有可能存在经济收入增加的情况,以后存在买车的现象,也就是私家车存在增长的可能性,所以要在原有的停车位指标上适当增加一些弹性增长的空间。

5 总结

针对保障性住房群体合理配置公共服务设施,是保障中低收入者基本生活的关键,是实现住房公平和社会和谐的重要内容。公共服务设施的针对性调整配置不仅要兼顾效率和公平,结合保障性住房小区实际情况,同时考虑保障性住房小区未来变化和发展要体现公共服务设施规划的弹性规划思路,为保障性住房小区的可持续发展奠定基础。

[1] 许东博,沈祖光.保障性住房公共服务设施配建指标体系研究[J].住宅产业,2012,(9):71

[2] 何芳,李晓丽.保障性社区公共服务设施供需特征及满意度因子的实证研究[J].城市规划学刊,2010,(4):85