急性早幼粒细胞白血病缓解过程风险控制的临床疗效观察

张军 李东书 曹德文

急性早幼粒细胞白血病缓解过程风险控制的临床疗效观察

张军 李东书 曹德文

目的 探讨全返式维A酸(ATRA)、三氧化二砷(ATO)联合小剂量细胞毒药物(常规剂量的1/4~1/5)在早幼粒细胞白血病(acute promyelocytic leukemia, APL)诱导缓解过程风险控制的临床疗效观察。方法 22例APL患者(低、中危险组)随机分成治疗组和对照组。治疗组患者12例, 对APL应用常规剂量ATRA 、ATO 联合小剂量细胞毒药物(常规剂量的1/4~1/5)。对照组患者10例, ATRA、ATO同治疗组, 联合常规剂量细胞毒药物(按照2011版APL治疗指南)。结果 两组患者的完全缓解率90%以上, 差异无统计学意义(P>0.05);治疗组患者无脏器出血, 感染发生率(4/12)33%, 对照组患者脏器出血(3/10)30%。感染率(10/10)100%, 其中肺炎发生率(2/10)20%, 高白细胞发生率8.3%, 差异有统计学意义(χ2=5.632, P<0.05);治疗组较对照组明显节约血液制品, 血小板输注量减少81.6%, 红细胞输注量减少50%, 血浆输注量减少79.1%。疗效显著, 差异有统计学意义(χ2=2.354, P<0.05)。结论 小剂量细胞毒药物在APL诱导缓解中能有效的降低临床风险、节约血液制品输注。

急性早幼粒细胞白血病;全返式维A酸;砷剂;小剂量细胞毒药物;风险控制;血制品

急性早幼粒细胞白血病(APL)占急性髓系白血病5%~8%, 以往治疗死亡率高, 大部分死于出血、感染。自从全返式维A酸、砷剂问世以来, 开辟了急性白血病新的治疗理念, 改变了以往的治疗模式, 预后转好。但在临床治疗过程中仍有一些问题存在, 有待解决。例如诱导缓解过程严重出血、感染等。本院选择低、中危组APL患者, 分别应用小剂量细胞毒药物(1/4~1/5量)和按照2011版血液病治疗指南应用常规剂量细胞毒药物, 两组进行比较, 获得了较满意效果, 不影响临床缓解率, 且有效的控制了临床风险, 减少了血液制品的输注。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2010年1月~2012年1月经临床确诊为急性早幼粒细胞白血病患者22例, 采取随机数字表法随机分组为治疗组和对照组。治疗组患者12例, 男5例, 女7例,年龄13~55岁, 中位年龄39岁。对照组:10例患者, 男5例,女5例, 年龄15~50岁, 中位年龄36岁。治疗前获得患者及家属的同意并签署知情同意。

1.2 治疗方法 治疗组:诱导缓解方案:口服全反式维甲酸(ATRA)20 mg/(m2·d), 静脉滴注三氧化二砷(ATO )0.16 mg/(kg·d),小剂量细胞毒药物[ 静脉滴注DNR 10~12 mg/(m2·d), 或米托蒽醌1~2 mg/(m2·d) , 静脉滴注Ara-C 20~30 mg/(m2·d)]。细胞毒药物应用原则:根据诱导缓解治疗后白细胞数目变化情况应用, 一般不超过5 d, 这样可以恰当、有效的控制白细胞综合征发生, 又可最大限度的降低临床风险。用药时间:治疗前白细胞总数低于10×109/L, 治疗后翻倍或超过10×109/L时开始应用细胞毒药物。

对照组:口服全返式维甲酸(ATRA)20 mg/(m2·d),静脉滴注三氧化二砷(ATO ) 0.16 mg/(kg·d);静脉滴注DNR 45~90 mg/(m2·d), 第2、4、6或第8天;静脉滴注米托蒽醌12 mg/(m2·d), 第2、4、6或第8天; 静脉滴注Ara-C 150 mg/(m2·d), 第1~7天。

1.3 选择标准 临床病史、实验室及影像学依据均符合国际急性白血病MICM分型的诊断标准, 诊断急性早幼粒细胞白血病(低、中危组)。Karnofsky功能评分标准(KPS)评分≥60分;治疗前心、肝、肾功能基本正常, 无化疗禁忌证及过敏史;获得家属及患者同意。

1.4 疗效评价标准 按张之南主编的《血液病诊疗和疗效标准》中的急性早幼粒细胞白血病诊疗标准选择患者与判定疗效。完全缓解(CR)标准:①临床无白血病细胞浸润所致的症状和体征, 生活正常或接近正常。②血象:HB≥100 g/L(男), 或≥90 g/L (女及儿童), 中性粒细胞绝对值≥1.5×109/L, 血小板≥100×109/L。外周血白细胞分类中无白血病细胞。③骨髓象:原粒细胞+早幼粒细胞≤5%。部分缓解(PR)标准:骨髓原粒细胞+早幼粒细胞>5%而≤20%;临床、血象中有一项未达完全缓解标准者。未缓解(NR)标准:骨髓象、血象、临床均未达到缓解标准。

1.5 统计学方法 采用SPSS17.0统计学软件对数据进行统计学分析。计量资料以均数±标准差( x-±s)表示, 采用t检验;计数资料采用χ2检验, P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

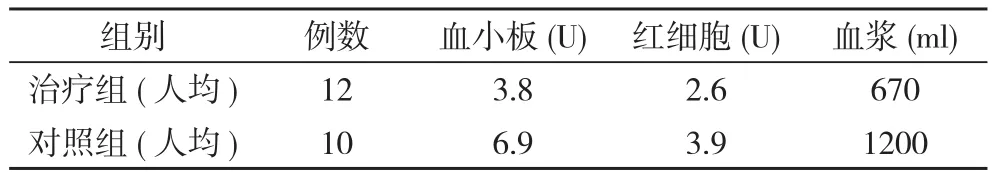

急性早幼粒细胞白血病治疗临床缓解率均在90%以上,已经成为临床共识。风险控制、节约血液制品是研究的课题。治疗组输注血制品机会明显较少, 减轻患者负担, 节约血源。治疗组与对照组比较临床缓解率差异无统计学意义(P>0.05)。风险控制方面:治疗组无脏器出血, 感染发生率(4/12)33.3%,无高白细胞综合征、维A酸综合征发生;对照组脏器出血(3/10)30%, 感染发生率(10/10)100%, 其中肺炎发生率20%, 高白细胞发生率8.3%;血小板输注量较少81.6%, 红细胞输注量较少50%, 血浆输注量减少79.1%。疗效显著, 差异有统计学意义(χ2=2.354, P<0.05)。见表1, 表2。

表1 治疗组与对照组并发症对比

表2 治疗组与对照组输注血液制品情况

不良反应:治疗组:毒副反应轻微, 胃肠反应Ⅰ度;骨髓轻度抑制Ⅱ度。对照组:胃肠反应Ⅱ~Ⅲ度;骨髓轻度抑制Ⅲ~Ⅳ度。

3 讨论

个体化治疗已成为恶性肿瘤治疗的新理念。作者根据APL的自身特点, 一改以往应用常规剂量细胞毒药物而改用小剂量(常规剂量的1/4~1/5)细胞毒药物, 而且在给药时机、用药疗程、给药剂量上均因人而异, 不但不影响缓解率, 大大降低临床风险, 而且无一例发生高白细胞综合征和维A酸综合征。作者采取小剂量细胞毒药物有切实的理论依据:①充分利用急性早幼粒细胞白血病本身特点, 尽可能不造成异常早幼粒细胞的大量破坏导致促凝颗粒大量释放引发严重出血。②上海瑞金医院血液科李军民教授在医学论坛发表《急性早幼粒细胞治疗有革新有争议》文章中指出中国人群研究发现:ATRA和ATO分别作为单药或结合再联合蒽环类化疗诱导初发APL患者, 结果完全缓解在三组均超过90%。③根据2011版中华医学会血液学分会及美国NCCN制定APL的治疗指南中应用足剂量细胞毒药物诱导缓解率[1,2]与李军民教授研究结果相当, 说明细胞毒药物剂量越大所带来的治疗风险越大, 不会提高缓解率。④北京人民医院血液科黄晓军[3]教授编著的《血液病学》中APL诱导缓解治疗篇指出要应用小剂量细胞毒药物, 特别重用蒽环类细胞毒药物。⑤APL经诱导治疗使大量的病理早幼粒细胞转化为中、晚幼粒细胞,而控制大量中、晚幼粒细胞的办法恰是慢性粒细胞白血病(慢性期)的治疗办法[4]。张之南[5]主编《血液病学》关于慢性粒细胞白血病(慢性期)治疗一篇中指出细胞毒药物要小剂量应用。由于本样研究为小样本研究, 存在一定的不足,尚有待于进一步开展临床大样本、前瞻性、对照、双盲研究验证。

[1] 中华医学会血液学分会.成人急性髓系白血病(非急性早幼粒细胞白血病)中国诊疗指南(2011年版).中华血液学杂志, 2011, 32(11): 804-807.

[2] 美国国立综合癌症网络.《美国国立综合癌症网络(NCCN)非小细胞肺癌(NSCLC)临床实践指南》.2011版.

[3] 黄晓军.血液病学.北京:人民卫生出版社.2010:50.

[4] 张之南, 沈悌.血液病诊断及疗效标准.北京:科技出版社, 2007:72.

[5] 张之南, 杨天楹, 郝玉书.血液病学.第2版.北京:人民卫生出版社, 2011:85.

2014-04-28]

136200 辽源市中心医院血液科