遥瞻日出乡

王振忠

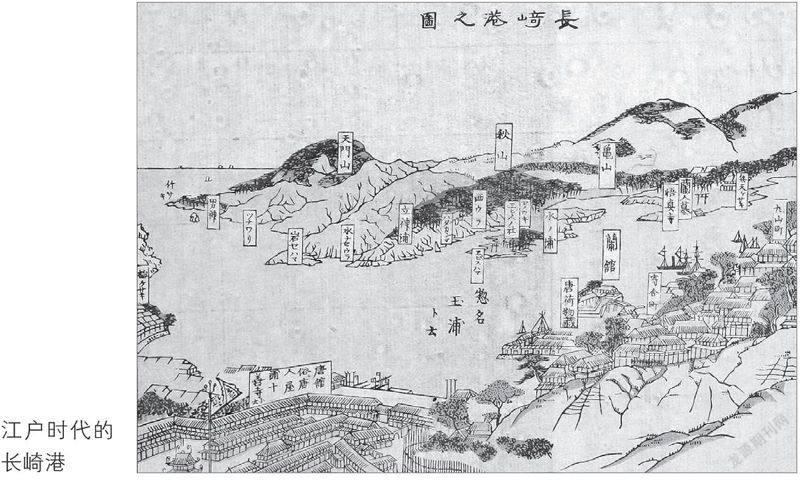

地处九州西北部的长崎,原本是个小渔村,十六世纪七十年代,这一带被葡萄牙籍的耶稣会传教士所发现,他们发现此处的地理条件极佳,遂将之开辟成商埠。此后,“商贾通殊域,繁华冠九州”,长崎逐渐取代了周围的其他港口,成为九州一带最为重要的通商码头。

一六零三年(明万历三十一年),德川幕府建立,开始了日本历史上的江户时代。此后,长崎成为唯一的对外贸易港,成了日本与外界接触的唯一正式门户,鉴此,它被称作“日本之玄关”。所谓玄关,系指日式住宅入口之处。“日本之玄关”,是比喻日本与外界接触的门户。当然,另一种更为流行的说法是“锁国之窗”—因为德川幕府实施锁国政策,其时虽然也通过萨摩藩所控制的琉球国,与中国展开间接贸易,并在对马和松前与朝鲜及俄罗斯有所交流,但从严格意义上来说,日本正式的对外窗口只有一个,那就是长崎。

在九州一带,很早就有中国人的活动。晚明时人朱国桢在《涌幢小品》中记载:“有刘凤岐者言:自三十六年至长崎岛,明商不上二十人,今不及十年,且二三千人矣。”朱氏系浙江吴兴(今湖州南浔)人,曾担任万历年间的内阁首辅。《涌幢小品》一书,大致完稿于天启元年(一六二一)。万历三十六年为一六零八年,时当日本庆长十三年。可见,德川幕府成立以后,明朝商人纷至沓来,人数愈益增多,在不到十年的时间内,便已增至二三千人。

《涌幢小品》中提及的刘凤岐,是一位在长崎活动的唐通事。所谓唐通事,也就是在中日贸易中负责翻译和其他交涉事务的日方人员,这些人的祖先基本上都来自中国,尤其是中国的南方各地。根据日人宫田安的《唐通事家系论考》,刘凤岐原系江苏淮安人,归化日本后,取名为“彭城太兵卫”。

明朝灭亡后,以长崎为中心的中日贸易仍持续发展。虽然在清初,为了对付反清复明的敌对势力,推行海禁政策。如实施迁海令,让滨海各省的居民内迁,以防止他们与海上的郑成功集团相互联络。在这种背景下,前往长崎的中国商船数量一度急剧减少。不过,及至康熙二十二年(一六八三),清王朝将台湾收入版图,海宇奠安,翌年便开放了海禁,鼓励内地商船前往东洋贸易。此后,抵达长崎的商船成倍增长。这些中国商船履危涉险,将图书、生丝、砂糖、陶瓷、中药和书画古玩等输往日本,并从东洋带回了日本盛产的白银、洋铜以及海参、鲍鱼、海带等。

面对源源而至的中国商船,德川幕府开始担心因洋铜、金银之输出而引发的利源外溢,最终会削弱日本的国力。为此,他们殚精竭虑地筹酌良策加以限制。贞亨二年(一六八五年,清康熙二十四年),幕府颁布了“贞亨令”,实行定额贸易,限定来舶商船的年贸易额。元禄元年(一六八八年,康熙二十七年),又限定每年入港的中国商船总数。稍后,为了遏止走私贸易,防止天主教徒变生不测,在长崎十善寺建造了唐人屋敷,限定来舶的中国商人集中居住,不准他们自由出入。

在日本文献中,唐人屋敷也写作“唐人屋铺”(亦称“唐人馆”或简称“唐馆”,少数日本汉籍称为“清馆”)。关于唐馆,《琼浦佳话》中有这样的一段描述:

原来这唐馆,造得铁桶铜墙一般,滴水也不漏,周围土墙,高有百尺,四方角落头,各有一个守办的房子,……昼夜看守,纵或有个飞檐走壁的手段,也过墙不得。门口也有插刀手,寸步不离,日夜看守。但凡买一尾鱼,买一根菜,都要经他查验,方可进馆。街官房里,也有街官、五甲头、财副、部官等样人,轮流值日,通事房也如此。但凡唐人有甚事故,替他料理了,他那街官,一夜三次,通馆巡消一回,千叮万嘱,不许唐人炒闹、打架,火烛小心……

《琼浦佳话》为唐通事的教科书,也就是培养长崎翻译和贸易人材的汉文课本。该书大致成书于十八世纪前期,也就是唐馆建成后的数十年。从书中可知,唐馆建得严严实实,四周有高墙环绕,并有哨兵把守,将中国人与馆外生活的日本居民完全区隔。唐馆门口,有日本插刀手看守。而日常管理中国人的,则是日本的街官。街官也就是“町长”,在江户时代,长崎的每个町(亦即每条街)上都有一个街官、三个五甲头、一个财副和一个总管。五甲头是街官的副手,负责唐馆的治安以及事务沟通。插刀手亦即日本的武士,这些人精通拳法、枪棒,在腰间别着两把刀,专门负责搜查。可见,唐馆建成后,馆内的船商水手,就受到日本方面的严密管制,极不自由。

关于江户时代长崎唐馆内中国人的生活,最为生动的汉文描述当首推《琼浦佳话》、《译家必备》等唐通事教科书,而最为直观的图像则莫过于各类的唐馆图。目前,关于长崎唐馆图已出版有两种资料集:一是二零零三年出版的《长崎唐馆图集成》,二是二零零五年出版的《唐馆图兰馆图绘卷》。

《唐馆图兰馆图绘卷》一书收录的唐馆图和兰馆图,原本收藏于长崎县立美术博物馆,后经日本学者原田博二解说,由长崎文献社出版。其中的“兰馆”是指荷兰馆,因为在江户时代,作为“锁国之窗”的长崎,除了中国之外,欧洲的荷兰商人也被允许前来长崎,与日本展开贸易。与中国商人被强制居住于唐馆内的情形类似,荷兰人也被限定居住在长崎的一处扇形人工岛—出岛一隅,这就是“荷兰馆”(简称“兰馆”)。

《唐馆图兰馆图绘卷》中的唐馆图,由长崎著名的画家石崎融思所画。石崎融思的生卒年代为一七六八至一八四六年,相当于清乾隆、嘉庆和道光年间。此人久擅才华,绘画作品相当不少,除了《唐馆图绘卷》之外,还有《清俗纪闻》和《长崎古今集览名胜图绘》等,这两部书中的图画,也都由他执笔绘制。

至于二零零三年出版的《长崎唐馆图集成》,则由关西大学大庭修教授编著。大庭修是日本著名学者,其治学领域包括秦汉法制史、简牍学以及中日交流史,撰写的学术专著皆以功力深厚蜚声学界。一九八四年,大庭修出版的《江户时代吸收中国文化之研究》,以极为丰富、翔实的史料,深刻揭示了汉籍输入日本的盛况,该书于一九八六年荣获日本学术研究的最高奖—日本学士院奖。此外,他还主持、编辑了一大批有关中日交流的相关史料,《长崎唐馆图集成》便是其中的一种。该书收录了日本国内收藏的二十九种唐馆及相关的图像,并附有资料解说和数篇研究论文。

现有的唐馆图,就其保存形态而言,除了作为出版物的插图以及单张版画、简单的手绘图之外,最多的便是彩色画卷、画轴和屏风。例如,原藏日本东京大学史料编纂所的佚名《华人邸舍图》一卷,在《长崎唐馆图集成》一书中被分成八幅展示。其中的首幅,画面左边有两个中国人在洗涤衣物,水池边则是以竹竿支起的架子,其上晾晒着蓝色衣裤以及绿色腰带。右边围墙之内有松树数丛、修竹几竿,奔跑其下的禽畜包括山羊、猪、公鸡、母鸡和小鸡。这些,应当都是唐人从中国带来的。此外,水池边还种有一棵树,树枝伸向池中,其上开着一些不知名的白色小花。

当时,船员水手从中国带来活的家畜、家禽。如《长崎港南京贸易绘图》中,就有中国水手搬运行李的场景,从中可见,中国人从本土带来了公鸡和活猪。而在《长崎游观图会》中,还画有唐馆内中国人杀猪的场景。对此,《译家必备》中有一段唐通事与中国总管的对话,一定程度上反映了前后的变化:

唐通事:“总管,船上有活猪带来没有?”

总管:“船头第一个舱两边盖板底下有三口活猪。”

唐通事:“这个为何到于今还没有宰呢?当年也不曾通知你么?于今活猪是不许你带进馆,你们拿进去,养在里头污秽了地方,所以一概禁他,不许带进馆,前番几个船带来的活猪,也赶出外头去了。”

总管:“晚生不晓得,昨日当年老爹也没有什么话,若是早晓得这样的缘故,昨日就宰了。”

唐通事:“既然这样,今日且带进馆,明日就杀了罢了。”

在长崎唐馆图中,经常可见散养猪、羊、鸡的图景。一般来说,此类的场景应当反映了乾隆时代以前的情形。这是因为,《译家必备》当在日本宽政七年(一七九五年,清乾隆六十年)便已成书,按照上揭的描述,至少在《译家必备》成书前夕,长崎当局便已开始禁止中国海商在唐馆内圈养活猪。不过,也应当考虑到一种情况,图像资料未必完全反映历史真实。元禄八年(一六九五年,清康熙三十四年)刊行的《本朝食鉴》,先是引李时珍等人的论断,对猪做了详细解说,并指出:“猪脂,痬医多用以为傅敷之治,本邦多不服之。韩客、蛮人来朝,用脂涂炙,食调煮食,每服之,故对岛、长崎之人尽有食之者。”《本朝食鉴》为日人野必大所编,号称“日本版的《本草纲目》”。文中之“对岛”,也就是与朝鲜隔海相望的对马,这里指出了日本与外国(包括中、朝及欧洲)在饮食习惯上的不同,特别是其中的“华和异同”。因此,猪这种食用性动物,在江户时代实际上成了日本画家用以烘托中国情调的一种要素。譬如,日本画家宋紫石在其所编的画谱《古今画薮》中,就有一幅猪的形象,如今看来,颇类健硕威猛的野猪。而广濑青村则有一首《浦上》诗曰:“亩亩移来吴国菜,家家唱起越姬谣。村童斗狗游正倦,倒跨肥豚过野桥。”此处的“吴”、“越”,均形容长崎文化中的中国元素。而末句以“倒跨肥豚”入诗,在中国诗歌中似乎并不多见,这正说明—当时的日本人是以来自域外的猪,来衬托长崎的异国情调。

《华人邸舍图》第二幅池塘曲绕,其侧有二人下棋,另见一人驻足观看。棋旁放着水壶,并在把手处斜插着一根烟管。水池畔的道路两侧,开着两爿小店。右侧小店边,有人似乎正在用面粉做着某种糕点。而左侧紧靠着水果店的则是一家酒楼,透过窗户我们看到,楼上壁间挂有花鸟图画,餐桌边四位戴着暖帽的清人正呼卢喝雉,杯酒言欢。楼下三人则优游缓步,带着一条神气活现的撒欢小狗。而在两爿小店之间的通道上,二人相向而行,一位挑桶,另一人则提着壶。

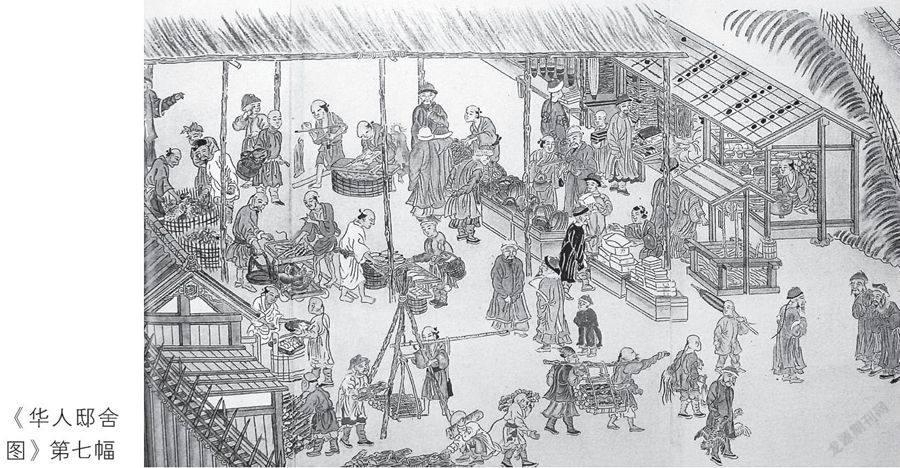

在当时,馆内唐人设肆陈列各种日用货品极为常见,这些下层水手,借此赚些蝇头小利。对此,《琼浦佳话》即曾描摹:“再说弟兄在馆中,各自开小店,出卖杂色东西,务本营生,也有守些本分的。”而《译家必备》之开首《初进馆》,其内容是一位见习唐通事首度前往会馆,向唐船的船主们做自我介绍,继而初次步入唐馆内。当时为其领路的中国海商陈三官,就提到沿途所经处,有“几个蓬子开店的,卖杂货、做糕饼、做裁缝、卖烧酒、卖面食”。关于这些蓬子小店,各种唐馆图中多有展示。从中可见,其旁各有招幌,招幌上所写的文字各不相同,有的标着“出卖”、“有酒”,有的则写作“烧酒”、“上好香饼”等。但无论如何,这些小商品,应当都是卖给馆内其他中国人的。

第三幅为两层楼房,楼上五位清人在弹奏笙、笛、古筝、月琴等乐器,最左边另有一人端着茶,正走进房间。而在楼下,共画有三人,其中的两位注目凝盼,似乎是在驻足聆听楼上传来的美妙音乐。据《长崎志》“唐馆”条记载:“月夜楼上吹笛,其声清亮,曲中有望国之思,题为华馆笛风,即居镇治十二景之一。”受中国文化的影响,长崎方志中也有“八景”、“十二景”之说,“华馆笛风”即是其中之一。对此,文政初年(一八一八年,清嘉庆二十三年)日人饶田实斋编纂的《长崎名胜图会》卷首,即有同名诗曰:

华馆楼高风露清,巧吹玉笛远飞声。

曲中多折故园柳,月傍关山夜几更。

该诗题记曰:“月夜吹笛,曲中有望乡之泪。”江户时代,在唐馆内外流行的乐曲主要有《九连环》、《茉莉花》、《算命曲》、《平板调》、《将军令》和《金盏花》等,这些乐曲历世传承,后来被统称为“明清乐”,成为长崎的“重要文化财”(相当于中国的非物质文化遗产)。

第四幅的核心部分是一座福德宫(供奉福德正神,亦即土地祠)。乾隆时代三度前来长崎的徽商汪鹏,在其所撰的《袖海编》中,详细描述了唐馆内的建筑以及日常生活,其中提及:“土地祠庭宇稍隘,阶下有池,池上有桥,周以粉垣。”从图幅上看,宫门两侧檐下挂有绣着动物纹样的灯笼,门前有人跪在红垫上拜瞻神明。在其右侧,三人敲锣打鼓、吹着唢呐。右侧画面台阶之下,还有二人正聚首快谈。整个画面都点缀着红花绿树,煞是好看。

第五幅画上有三个旗杆,其中的两个各斜挂着一面橙色红边的旗子,旗上皆写着“愍德”二字。右边地上铺着一块大布袱,五个清人正围着一个碗掷骰赌钱。四周或坐或站,围着数人旁观助战,其中有人手持烟管,或手捧点心、茶壶。左侧二人,则扛着一捆桅绳经过。另外,画面上还有两处兜售食品的小摊。关于掷骰赌钱,《琼浦佳话》亦曾状摹:

(唐馆中的中国水手)也有撒泼放肆的,不嫖便是赌钱,每日到晚间,点个亮来,照耀如昼,或者十来个人,或者五六个人,各库里走拢来,攧钱耍子。怎么样叫作钱?或者八个,或者六个,出来,或字或背,一色的叫作“浑成”,也有七个,也有五个,出来,一背一字,间花儿的去,叫作“背间”。赌得你输我赢,争论起来,输急的是输急,欢喜的是欢喜,打的打,走的走,偷的偷,抢的抢,好不炒闹!

“钱”的做法,早在冯梦龙的白话小说中已有描摹,此处提及当时因赌博而引发的诸多纠纷,这在不少唐话课本中都有记载。

第六幅画面是唐馆的二门,几位清人正陆陆续续地走出二门,其中一位已走下台阶。左边画面上两位正在攀谈的清人,刚买好鲜鱼和蔬菜,正要返回二门之内。而在台阶之上,一位日本人正在对左手持扇的清人搜身。另一位正走下台阶的清人,也被日本人搜查。二门台阶之下的右侧,有一间和式小房间,榻榻米上坐着一位日本人,正警惕地监视着出入的清人。

第七幅的画面最有人气,其中出现的人物多达四十余位,它是刻画在唐馆的二门与头门之间清人与日本人的交易:画面上的日本人,在售卖各式各样的日用品(包括鸡、鸭、鱼、肉、碗、壶以及柴火等),有人还在问价,有的则提着刚买好的鸡、鸭往回走。画幅右边尚有三人正打恭作揖,相互行礼。对此,《长崎志》记载:“二门之交,有五甲头亭、大小通事舍、看货所。唐人晨夕出此交易,门有土公祠,其侧小商开店,挂牌陈设酒果等食物,互市相便。”

第八幅是唐馆的头门。门的两侧,一左一右各站着两位插刀手,似乎正盘问着从馆外归来的中国商人。在他们之前,则有一位日本人扛着货品,正走进大门。另外,该幅图右侧,有天明壬寅日人藤一纯的《跋华人邸舍图》:

夫华人来舶于长崎者久矣,其船所载来文籍、药物等,利民者多矣。其初幕府有命,建邸舍于今之地,俗所谓十善寺唐人屋敷是也。或云:盖此地寺观之旧趾[址],故有此名云。吾昔年于士人之家,借此图而模得之。传道此本先世邦君命良工画之,别有《红夷邸舍图》一轴,并以为一函云尔。

据此可知,这轴《华人邸舍图》,是早年长崎地方官命令丹青妙手所画。天明壬寅,亦即天明二年(一七八二年,清乾隆四十七年)。跋中提及唐人屋敷之由来,其中也谈到“红夷邸舍”,也就是长崎出岛的荷兰馆。据此,《华人邸舍图》原是与《红夷邸舍图》合为一轴共为一函。这让我联想到,前文提到的《唐馆图兰馆图绘卷》,也是将唐馆图与兰馆图合为一体。另外,《长崎唐馆图集成》中还收录了《唐、兰馆图屏风》等。这些都说明,作为对来舶长崎外国商人之描摹,唐馆和兰馆的相关图画,经常是合在一起的。

另外,从整轴画卷来看,在《华人邸舍图》的跋与其他图幅之间,有一处明显的粘贴痕迹。所以我很怀疑,这个跋其实是后人在装裱时重新粘贴上去的。而就画幅原先的顺序来看,应当是倒过来排列,换言之,应当是从进唐馆大门,到二门,再到唐馆内部。而跋,则应当粘在现在的第一幅之后。事实上,《长崎唐馆图集成》中收录的唐馆图,有好几种都与《华人邸舍图》大同小异。图幅的顺序也应先是唐船抵达长崎,然后才进入唐馆头门、二门,再到唐馆内部,从逻辑上看也显得更为合理。

现存的长崎唐馆图,就其内容来看,有的重在展示唐馆的整体布局,有的聚焦于唐馆内部中国人的日常生活,有的则状摹了中日贸易的整个过程。还有少量的唐馆图,除了唐馆内的生活细节外,还涉及馆外日本人的劳作。就一般的构图而言,整个画面多是景物鲜妍日色融和月白风清,点缀于闲庭空廊间的船商水手也大多锦衣华丽,穿插其中的日本游女(妓女)更是腰身绰约,步履妖娇。这当然是在烘托气氛渲染情调,意在展现长崎唐人之居息得所、唐馆管治之井井有条,并借以凸显日本人心目中“远夷向化凑长崎”的主体意识。这虽然未必完全是江户时代唐馆生活的实态,但却是我们管窥中日贸易以及民间文化交流的重要资料。

中古时代,圣德太子派遣小野妹子使隋,递交的国书中自称“日出处天子”—这是七世纪初日本面对西邻强国刻意表现出的自尊姿态。而今,借助江户时代的这些唐馆图,则让我们遥望历史,而有了许多清晰的发现。