第六届鲁迅文学奖引发争议

仲余

8月11日,第六届鲁迅文学奖颁布,但自打这届鲁迅文学奖揭晓以来,文学界就没消停下来。荣辱是非,一地鸡毛。先是四川大学周啸天教授获得诗歌奖,普遍不待见。这个新晋鲁奖得主,诸如“炎黄子孙奔八亿,不蒸馒头争口气”、“二八翁娘八二翁,怜才重色此心同”等诗句被网友喷了个遍。

随后,在8月16日,阿来就鲁奖此次评审结果发表声明,就自己的写作初衷,对非虚构文学的看法,以及对此次评选的作品体例、评选程序和作品本身等存在的争议做了梳理和追问;此外,一同落选的《人民日报》原副总编辑梁衡也“火上浇油”,写下《关于鲁奖落马的告白》一文,称“评委被告知不许投他的票”。

国家级的鲁迅文学奖是怎么了?

伴随着第六届鲁迅文学奖评奖结果尘埃落定,网络上的质疑和非议也接踵而至。尤其是诗歌奖,获奖者周啸天作品被网民称为“打油诗”,吐槽声一片。

一篇“妙赏”点爆争议

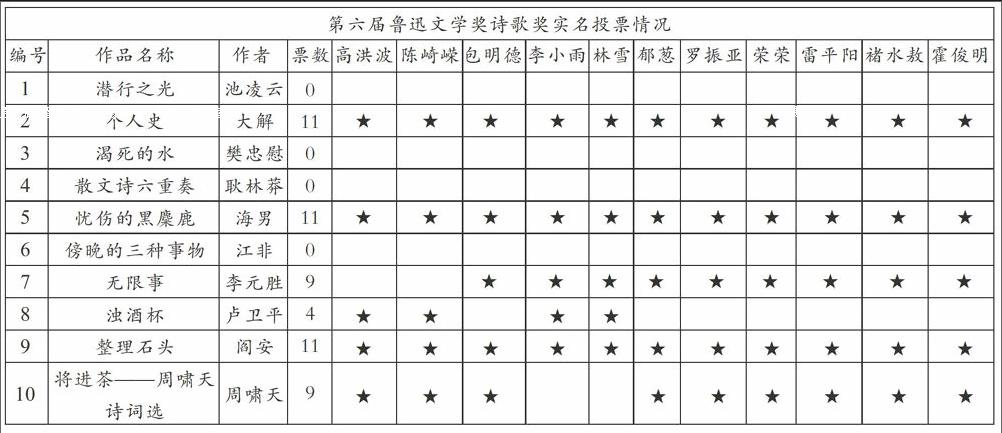

8月11日,第六届鲁迅文学奖评奖办公室在中国作家网发布了最终获奖名单。平素鲜人关注的诗歌奖项让有心人留了神儿。在初评阶段,湖北作协主席方方曾质疑参评诗人柳忠秧跑票,柳诗人在争议声中没能继续前进。最终,十位诗人的作品进入决选,阎安、大解、海男、周啸天、李元胜五位的作品胜出。其中,周啸天的获奖作品是《将进茶——周啸天诗词选》。

8月12日,《新京报》书评周刊发表了一篇《妙赏新科鲁奖诗人周啸天的“新闻诗”》,以不加评点的态度刊发了数篇周啸天的诗作,以及“与周啸天有关的表扬”,最震撼的当数著名作家王蒙评价《将进茶》一诗“亦属绝唱”。认为“这里有一种平常心,写平常事,而平常人平常诗中出现了趣味,出现了善良,出现了生机,出现了至乐至公至和,在充满戾气的现代世界上,这实在是难得的和谐之音。”在王蒙看来,周啸天写得“绝”的还有很多,比如《洗脚歌》,“能以时下足浴——脚按摩为题材入诗,已属绝伦”。

这篇“妙赏”还记录了作家杨牧惊叹于“周诗的神奇、周诗的妙造和周诗所特有的唐诗般的练达品格”。周啸天的《洗脚歌》更是让杨牧想起了白居易的《琵琶行》。

然而,王蒙、杨牧的高度评价似乎起到了意想不到的负面效果。网友以人肉搜索的精神翻烂了周啸天的诗,晒出类似“炎黄子孙奔八亿,不蒸馒头争口气”这样的诗句,这也是诗?这也能得奖?质疑之声四起。

对话周啸天:“人骂之,一笑”

羊城晚报:别人批评您的诗您介意吗?

周啸天:齐白石说过:人誉之,一笑;人骂之,一笑。

羊城晚报:您觉得怎样的诗是好诗?

周啸天:对于当代诗词,我主张三条,一曰书写当下,二曰衔接传统,三曰诗风独到。有了书写当下、衔接传统这两条,允称小好;加上诗风独到这一条,堪称大好。

羊城晚报:那您觉得自己达到这三条标准了吗?

周啸天:王蒙如是说:第一他写得古色古香,幽凝典雅;第二他写得新奇时尚,与时俱进;第三他写得活泼生动,快乐阳光;第四他写得与众不同,自立门户;第五他写得衔接传统,天衣无缝。您觉得我做到没有呢?

羊城晚报:您本人好像很喜欢王蒙?

周啸天:先是王蒙喜欢我的诗呀!人生得一知己足矣,还在意别人的吐槽吗?那些义愤填膺的人很伤身体呢。

羊城晚报:您认为大家为什么这么关注鲁奖?

周啸天:馅饼太大呀。如果你中了一千万的奖,你周边的人是啥心态呢?你该不该低调些呢?

羊城晚报:羡慕嫉妒恨?

周啸天:生气的大有人在呀。

羊城晚报:人性的阴暗面?

周啸天:人性的弱点吧。

羊城晚报:这样说来,跟诗歌本身的好坏没啥关系?

周啸天:跟鉴赏水平有关呀。

羊城晚报:所以您认为别人读不懂您的诗,认为您的诗不好,是因为鉴赏水平不到位吗?

周啸天:那是你说的呀。

羊城晚报:但是您多次强调跟鉴赏水平有关。

周啸天:还跟媒体的摘句有关呀。鲁迅说:“有一样最能引读者于迷途的,是‘摘句。”又说:“倘有取舍,即非全人,再加抑扬,更离真实。”

羊城晚报:但最开始不是媒体摘录,而是有网友先在网上评论。

周啸天:媒体推波助澜呀,不过这正是媒体之所以为媒体,要扯眼球嘛。我对媒体来者不拒,是帮媒体的忙呀,配合做新闻热点。

看看周啸天的诗歌吧

文学从来都不是比人数的投票游戏,也不需要一锤定音的大法官。所以,网络上近乎一边倒的批评与嘲笑,并不是周啸天诗歌艺术水平的终极裁判。回到作品,回到诗歌,忠实于自己的感受,才能弄清楚到底发生了什么。

周啸天被鞭挞最烈的几首诗,是《写邓稼先》、《写千手观音》、《写张国荣》、《写萨达姆被俘》等。

——其中《写邓稼先》中有这样的句子:

炎黄子孙奔八亿,

不蒸馒头争口气。

罗布泊中放炮仗,

要陪美苏玩博戏。

从诗中看,应该是其早年的作品。客观地说,即使是以打油诗的标准衡量,这几句,也是平庸而拙劣的,它散发着老干体的气息,怎么看也不像出自名牌大学中文系教授的笔下。

——《写萨达姆被俘》中,有这样的句子:

九一一干卿何事,

单边先发老拳粗。

黑云欲催巴格达,

辩才无碍萨哈夫。

谴责美国的单边主义,为无辜的伊拉克人民鸣不平,无涉政治正确或不正确,完全可以出之以人道主义的立场,我喜欢的书话作者傅月庵先生就是如此。美伊战争期间,他在日记中不时抒发对美国单边主义的愤懑,及对伊拉克平民的深切同情,其悲天悯人之情,令人动容。但是,周啸天的诗,却突兀地赞美萨达姆的因信口雌黄而成为全世界笑料的宣传机器,一下子拉低了诗的品格,显得殊为奇葩。

周啸天最为得意的作品,当推《将进茶》,此次他的获奖诗词集即以此诗诗题命名。

——《将进茶》全诗如下:

余素不善饮,席间或以太白相诮,退而作《将进茶》。

世事总无常,吾人须识趣。

空持烦与恼,不如吃茶去。

世人对酒如对仇,

莫能席间得自由。

不信能诗不能酒,

予怀耿耿骨在喉。

我亦请君侧耳听,

愿为诸公一放讴:

诗有别材非关酒,

酒有别趣非关愁。

灵均独醒能行吟,

醉翁意在与民游。

茶亦醉人不乱性,

体己同上九天楼。

宁红婺绿紫砂壶,

龙井雀舌绿玉斗。

紫砂壶内天地宽,

绿玉斗非君家有。

佳境恰如初吻余,

清香定在二开后。

遥想坡仙漫思茶,

渴来得句趣味佳。

妙公垂手明似玉,

宣得茶道人如花。

如花之人真可喜,

刘伶何不怜妻子。

我生自是草木人,

古称开门七件事。

诸公休恃无尽藏,

珍重青山共绿水。

自古咏茶诗很多,从咏茶的角度,此诗虽非上乘之作,但将茶与酒对照来写,不失新意。全诗借李白《将进酒》诗题,反其道而行,劝人远酒近茶,对于劝酒习俗颇致微词,认为作诗不需要拿酒做养料,茶同样能邀来缪斯,并描写了喝茶的乐趣。诗的末尾,由个人喜好,上升到劝世的角度,认为像刘伶那样酗酒是对妻子不负责任的表现。这样的立意,没有狂放、飘逸的美感,但规矩、家常,未可厚非,写得好,同样出彩。

但立意并不能保证一首诗的成功。从诗艺角度评价,《将进茶》难言高明。与《将进酒》对照,它缺少后者汪洋恣肆的晓畅,更没有“高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪”这类撼人心魄的精警之句;相反,《将进茶》读起来不上口,一些句子甚至有别扭之感,如“佳境恰如初吻余”中的“初吻余”,即雕琢而拗口。

周啸天的作品中,许多以社会热点新闻为题材,显示出作者对现实的关注。不过,基本上,它们既缺乏对人类经验的洞见,情感上也没有打动人心的力量,读过之后,很难给人留下什么深刻印象。

然而,尽管笔者对周啸天先生的诗评价不高,但我知道,上述意见,反映的仅是我个人的趣味,它们当然不是对周啸天先生诗歌水平的权威鉴定,甚至,很有可能,它们反映的不过是我一己的偏见而已。事实上,周啸天先生的诗作,不乏热烈的赞美者,比如文坛宿将王蒙先生,他对周诗的推崇,口吻已近似粉丝的强度。

其实,即使经过全民公投,判定周啸天先生的诗的确很不堪、很垃圾,我也不认为他应该得到如现在网络上那样排山倒海般的酷评。作为一名诗歌写作者,没有写出打动人心的清词丽句,构不成一桩罪过。即使其诗作庸劣不堪,那也是他个人的事。

在嚣嚣浮世,能够倾心诗词这种古典文化样式,是在践行对民族传统文化的温情与敬意,已属难得,赞之尚且不暇,何须鄙视、群殴而后快?

但是,不幸的是,周啸天先生获奖了,而且获的是鲁迅文学奖。在人们心目中,与这个奖项相符的作品,应该表达这个时代的痛痒,应该具备令人沉醉的美感,应该让汉字发光、唱歌。可是,从周先生的文字中,人们没看到这些。于是,他们把愤怒倾泻给了他。这样看来,这次获奖对于周啸天先生来说不一定是什么幸事,或许因此毁了他。

阿来发声明“三问”鲁迅文学奖

8月11日第六届鲁迅文学奖公布之后,作家阿来的非虚构作品《瞻对》参评报告文学类别奖项获0票,引发舆论大哗。8月16日,阿来就鲁奖此次评审结果发表声明,就自己的写作初衷,对非虚构文学的看法,以及对此次评选的作品体例、评选程序和作品本身等存在的争议做了梳理和追问。这篇声明作于8月14日,因“担心有什么出于个人义愤的偏激之辞与不当之处,所以,又放在手边两天”,昨日正式刊发。

在声明中,阿来先是详述了得知结果的过程。他表示,一开始对得奖与不得奖并不太在意。“人民物质生活长足进步的同时,却在国家认同这种最基本的信仰上发生迷茫。我正在进行的工作,就是试图在复杂的历史与现实中寻找答案。这种寻求使我心情沉痛,因此,入围一个文学奖项的消息那小小的喜悦并不足以抵消心头的重压。”

然而,一个又一个关于“零票”的询问电话将他“唤醒”,“又一个记者的电话打来,在毫无准备的情形下,我站在尼洋河边的堤岸上,对着暮色渐浓的空荡荡的河谷说出了三个字:我抗议!”

随后,阿来从三个方面表达了他对鲁迅文学奖的疑问。

首先是关于体例。此前,关于《瞻对》未获一票的讨论,有人猜测是因其体例与“报告文学”不合。阿来在声明中称,《瞻对》曾发表在《人民文学》“非虚构”栏目。阿来认为,“非虚构文学更符合报告文学这种文体初创时的信念,更相信对正在发生的现实(当下)与曾经发生的现实(历史)中人和事的梳理”,“非虚构如果不是报告文学,那么,它是哪一个文学类别?诗歌?或者神话?”

其次是鲁迅文学奖的评奖程序。阿来在声明中说,如果《瞻对》不属于报告文学,“那么,为何当初又允许《瞻对》一文进入报告文学组的评选,而不当时就拿掉?而要等一轮轮投票下来,又以终投的零票收场?世界上哪有这样的程序?”

如果不是体例问题,那么就是《瞻对》本身的问题了。阿来继续在声明中追问,“题材不重要不重大?中国边疆地带,尤其是西藏与新疆的问题,种种谬见,种种动荡,难道不正是今天中国严酷现实之一种,不需要正本清源?”

报告文学奖的11名评委中,有中国作协副主席何建明,在阿来作品零票事件后,他回应媒体采访称10部入选作品只有5部能得奖,评不上很正常,评委团队是公正的,“评上了就没有问题,评不上就有问题,这在文学界,这样理解就有问题。”他还对阿来抗议的消息表示难以置信,“他说他抗议?这个不会的吧。”

对此阿来表示,“难道我历时数年,抚今追昔,孤独寂寞,写成《瞻对》一文,只是何建明先生轻飘飘一句话,是一个得过小说奖的人想显示自己才华横溢,贪心不足,吃了碗里又望着锅里,想再得一个报告文学奖?以至误闯了别人的禁地?”

“又或者,《瞻对》一文和他们投下了庄严一票的那些作品相较,艺术水准太差?语言?结构?在哪一方面有贻笑大方的败笔?”

对于此次鲁迅文学奖首次实名投票却出现这样的结果,阿来也表示了质疑,“评委实名投票,是实名给谁看?读者?文学?社会?还是谁?”

最后,阿来表示,自己不会“因这个奖项的得或失而影响正在进行的写作”,自己此次发表声明,是“希望我自己和其他写作者再来参加这个奖项时,以文学之名,受到公正的对待”。并在结尾呐喊般地期望,“我们今天的书写,我们今天围绕文学书写的种种作为,也必将为后人所书写,成为将来的报告文学或非虚构。就像我们的文学前辈们种种文学的非文学的作为正在被今天的人们所书写与评判。我愿意看到,将来我的子孙不会因为我今天的作为而感到羞耻。”

鲁迅文学奖应远离“丑闻”

第六届鲁迅文学奖获奖名单公布,格非凭借《隐身衣》再获中篇小说奖,阿来零票出局,不过,这不是本届鲁奖的最大新闻,在社交媒体上,四川诗人周啸天获得诗歌奖引起激烈批评,有人指出这是鲁奖的“丑闻”。

对本届鲁奖的质疑,并不仅限于周啸天,阿来对鲁奖的报告文学奖表示抗议,称要在几天后发表公开回应,本届鲁奖的公开投票,也没为它迎来公信力,不少网友质疑投票结果的整齐划一,对一些优秀作家、诗人获得零票,表示不可思议。

但周啸天的名字被挖掘出来之后,其他质疑都失去了新闻效应。舆论焦点聚集在周啸天身上,并非对他个人有什么偏见,而是对“凭作品说话”的评奖规则产生怀疑。通过网上流传的周啸天几首诗作来看,的确难以达到鲁奖水平,“炎黄子孙奔八亿,不蒸馒头争口气”这样的句子,更是引起网友的跟风戏仿。

没人知道周啸天获奖是否存在“幕后操作”,但网友将其获奖称为“丑闻”并非无中生有。近到被方方批评四处拉关系的柳忠秧,远到山东作协副主席王兆山,周啸天的“诗风”很容易让他与前两人划归同一群体,词意的粗鄙简陋,让其作品失去了最基本的竞争鲁奖的实力,一旦作品质量难以服众,就由不得别人指指点点。

“不敢说自己已经超越唐人,但我拿出自己的诗词参评中国文学的最高奖之一,是因为我看到了当代诗词作品中已经有了不输于唐代诗歌的文采”,周啸天的这种自我评价,亦是引发网友不满的原因所在,而王蒙“亦属绝唱,已属绝伦”的评价,更是令人反感。周啸天获鲁迅文学奖,并没有扩大其作品的美誉度,反而殃及奖项的公信力,对于周啸天和鲁奖而言,是双输。

鲁奖主办方和评委,应知道将诗歌奖颁给周啸天带来的“风险”。明知会有舆论压力而为之,有两种可能,一种是鲁奖坚持认为周啸天与鲁奖足够匹配,不惧外界批评,二是鲁奖处在无可开解的“包围”之中,无奈只能沦陷。有网友呼吁对鲁奖进行调查,这其实是不太可能实现的事情,除了“贿选”的证据很难找到之外,文学奖项的暗箱操作似乎还不能上升到“贪腐”那么高的地步,有关部门也不会放在心上。

在网络舆论还不像今天这么发达的时候,周啸天获奖,也许不知不觉中就过关了,反正文学奖也没多少人关心,媒体发一轮通稿便销声匿迹了。在社交媒体发达的时代,本来文学奖也没多少人关注,可一旦有人发现猫腻,文学奖身上应该具备的公平公正就会格外被看重、被挑剔,人们的普遍心理是:如果一个文学奖都不能保证其纯洁性、纯粹性,还有什么是可以信任的?所以,周啸天获奖的新闻被发酵,舆论的指向并非嘲讽周啸天,而是批评公信力在一个文学奖身上的消失。

鲁奖评选方现在可能会有点百口莫辩的感觉,但还是应直面质疑,与“丑闻”切割,尽可能地对批评给出正面回应,比如给出周啸天有资格获奖的足够理由,让每位投票给周啸天的评委进行阐释。回应不会阻止批评的继续,但如果不回应的话,那么鲁奖就彻底和“丑闻”纠缠在了一起,以后再评选,哪怕真正做到公正了,也不会有人相信了。

【链接】

略论第六届鲁迅文学奖

黄土层

不问世事已多年,冲着“鲁迅文学奖是中国具有最高荣誉的文学奖之一”的话我再过问一次,冲着大片的零票入围名单我再过问一次,冲着打油诗级别的旧体诗获奖我再过问一次,冲着网络中的纷乱言论我再过问一次。

先说这“最高荣誉的文学奖之一”。

“最高”来自何?中国作协主办,具有国家级的公信力。“荣誉”来自何?“鲁迅”二字。为了破除垄断局面,加了个“之一”,其实“最高……之一”这样的句式,是存在明显的逻辑错误的,你懂的。我只申明一点,“鲁迅文学奖”是没有得到鲁迅授权的一个奖项,“鲁迅”是被命名的。因此,这个荣誉可以看作与“鲁迅”无关,与“文学”未必时刻关联,最终就是一个与万千奖项和光同尘的“奖”而已。

其次说说第六届的零票现象。

第六届出现的令人扎眼的零票现象,立即成了关注的焦点。零票什么意思?就是入围之后,再没得到一票认可。虽然有评委堂而皇之地说凡是入围的都是精品,但一进入这个程序,全国人民的思维高度统一化:最终胜出才是硬道理。退一万步讲,不能最终得奖倒也罢了,连一票也未获得认可,这入围入得有些心寒、憋屈和惘然。著名作家阿来和岳南在报告文学奖里获零票。诗歌奖中老诗人耿林莽等4人获得零票。著名学者、杂文家陈四益在散文杂文奖中获零票。青年散文作家塞壬只获得谢有顺的一票,而上届茅盾文学奖得主张炜《疏离的神情:万松浦讲稿》也只获得两票。文学理论奖中学者张江、朱自强均获得零票。北师大教授张清华获得一票,青年文学评论家李云雷也只获得两票。从这些数据来看,陪着成为“炮灰”的有老中青作家老学者老教授,你还为零票而耻辱吗?十几个人的评委队伍被主办方赋予了一种投票的权利,于是出现了满票至零票现象,这是选票决定的结果,与“文学”二字没有绝对的本质性的关联。我们可以追问:评委名单是怎么产生的?什么体制产生了评奖制度和评奖秩序?谁一定要通过“鲁迅”的名义和“文学”的名义将一个奖项赋予“最高荣誉”而使得天下作家学者诗人理论家翻译家趋之若鹜呢?想通了这一点,获奖自然光荣,零票绝不是耻辱,更不能与高考零分作文相提并论。

第三说说川大教授周啸天的旧体诗集《将进茶——周啸天诗词选》获奖。

别太责难周啸天。中国当下写旧体诗的人不在少数,据说选送参赛的旧体诗集最多在十部左右。矮子里选将军,周啸天入围了,周啸天也获奖了。虽然网友讥之为打油诗,新闻诗,不堪入眼,至少目前还没有传出周啸天“跑奖”的消息。周啸天的获奖是评奖秩序公正合法的结果,不是别的结果,周啸天的旧体诗质量可以任人评说,但一旦进入评奖程序,他想拦也拦不住。实在愤怒于其作品质量的,不妨权当他捡了个漏。

第四说说网友们的纷乱言论。

不获奖有问题,获奖也有问题。这是“以鲁奖为代表的当下精英文学评奖的社会认可度较低”现象的一个缩影。其他略去不谈,单说诗歌奖。十部入围作品,这已经是大浪淘沙的结果。不得不承认入围实属不易,是光荣的。但共荣归光荣,还不是最后的光荣。接下来将进入更加激烈残酷的竞争阶段。