社会工作伦理视角下救助管理工作困境探析

李米换,靳晓芳

(兰州大学 哲学社会学院,甘肃 兰州 730000)

《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》(以下简称 《救助管理办法》)及 《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》的颁布实施,为城市流浪乞讨人员提供了生存的最后一道社会安全保障网[1]78,在社会经济快速转型变革的10余年间,有效保障了流浪乞讨人员的基本生活权益,为维护社会稳定、和谐社会的建设做出了巨大的贡献,反映了政府执政理念和社会政策方向的转变。“自愿求助、无偿救助”的救助原则和 “以民为本,为民解困,为民服务”的救助服务理念,体现着社会工作价值理念和专业伦理。社会弱势群体中的流浪乞讨人员是社会工作实务领域中的重点服务对象。推动只注重单一生存型救助向注重能力救助、积极救助、多元化救助及注重预防发展性救助[2]64,就必须在救助服务领域实施社会工作制度。社会工作中 “助人自助”的价值伦理和个案、团体、社区等工作方法,可以提高救助服务的专业化水平。但是,10年来社会的发展变化使得 “孙志刚事件”影响下仓促制定的 《救助管理办法》已经不能适应新的形势和要求,存在着 “治标不治本”等诸多困境。追根溯源,这些困境的产生多与没有的社会工作的职业道德伦理内化到救助管理工作中去。

一、社会工作伦理的概念及发展

(一)社会工作伦理的概念

社会工作是提供服务的助人专业,专业价值和伦理是其 “核心”[3]54。价值观是好与坏的区分标准,是对 “渴望有的事物状态的认识,被运用在选择性行为操守中,作为偏好或抉择的标准,或者是充当提议的行为或实际行为的尺度”[4]317。王思斌认为社会工作的专业价值观就是社会工作者长期奉行和遵守的一套指导其实践的原则和理念[5]85。《美国社会工作者协会专业伦理守则》(1999年版)规定,“服务、社会公正、个人尊严与价值、人际关系的重要性、诚信和能力”为社会工作专业的核心价值观。专业伦理是对与错的判定标准,用来帮助社会工作者进行伦理筛查和评估社工选择和行为的对错[6]20-242。罗肖泉认为社会工作伦理是作为应用伦理学分支的职业伦理的一个组成部分,它以社会工作职业实践中的伦理问题和社会工作者应当遵循的道德规范为研究对象,也为评判社会工作从业者的道德行为提供依据[7]167。理论意义上的专业价值和实务意义上的社会工作伦理包含人道主义精神,社会工作伦理由社会价值和专业价值共同决定,为两者在社会工作实践层面的具体表现,也是社会工作者的职业道德操守和行为规范。社会工作专业价值和伦理及制定的社会工作伦理守则规定了社会工作者对自身、服务对象、同事、雇主和机构、社会工作专业、社会的权利和义务,更为社会工作者应对社会工作实务处境中的伦理困境提供了不同层面的指导。

(二)社会工作伦理的本土化发展

党的十六届六中全会决议明确提出,要 “建设一支结构合理、素质优良的宏大的社会工作人才队伍,是构建社会主义和谐社会的迫切需要”,中国社会工作的良性发展和社会工作参与和谐社会建设及化解以 “文化冲突”为主要伦理困境的前提是本土化。何历宇认为成熟于西方社会的社会工作伦理本土化的根本出路是用社会主义核心价值观为引领,建构适合我国国情的社会工作伦理价值体系。西方社会工作伦理关注的是社会工作者在实务层面的伦理问题,而中国社会工作伦理关注的是社会工作发展中的整体困境。显然,在中国社会工作伦理的建构过程中,抽象和原则层面的社会主义核心价值观和专业价值观优先于制度和技术层面的专业伦理原则和守则。所以,中国社会工作伦理的建构要在 “以人为本、公平正义、文明和谐”的社会主义和谐社会基本内涵的引领下,首先确立国家层面的制度伦理,接着确立社会工作专业的核心价值观及基本目标,最后制定社会工作者职业道德伦理守则[8]118。处在社会转型期的社会工作将在解决社会问题、化解社会矛盾、建设和谐社会上发挥重要建设性作用,但传统行政型社会工作将在相当长的一段时期里处于主导作用,民间专业型社会工作处于从属地位。罗彩娟、李红武认为社会工作和民政工作 (又称半专业、行政性社会工作或本土性社会工作)在工作理念、工作内容、工作方法和服务对象上相似,而社会工作嵌入民政工作,吸收、借鉴民政工作的优良作风和价值理念,将有力推动社会工作的本土化,更将有力地提高民政工作专业化水平[9]29-30。2006年党的十六届六中全会之后,社会工作在救助领域得到了快速地发展,社会工作理念、内容和伦理被嵌入到救助工作,提升了救助工作的服务质量和专业化水平。下面通过探讨救助工作面临的困境,分析社会工作价值伦理和我国救助制度的关系。

二、社会工作伦理视角下的救助管理工作困境

社会工作专业价值观和目标坚持以人为本、注重社会公平、促进社会和谐、致力于社会问题的解决、重视家庭价值,服务于服务对象、满足服务对象需求并提升自助能力,要求做到敬业、接纳、自觉、尊重、个别化、非批判、保密、道德与责任并重。但在社会工作实务中,社会工作者经常陷于隐私保密与信息公开、社工伦理与法律冲突、价值中立与价值介入、社工强势与服务对象弱势、资源限制与权益倡导、科层制目标与专业目标之间的矛盾或冲突等社会工作伦理困境中。这些伦理困境也反映在以社会工作价值伦理为指导思想的救助工作中。

(一)实际救助对象与政策规定相矛盾

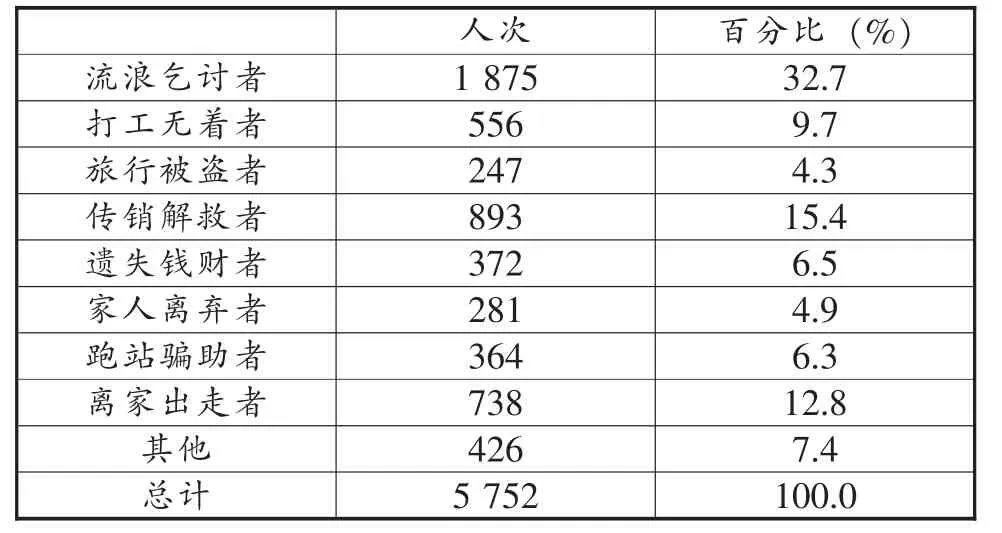

《救助管理办法》规定的救助对象是 “城市生活无着的流浪乞讨人员”,而且还要符合 “自身无力解决食宿,无亲友投靠,又不享受城市最低生活保障或者农村五保供养,正在城市流浪乞讨度日的人员”的四项具体规定,否则,即使有流浪乞讨行为,也不属于救助对象。2012年M救助站受助人员统计如下。

表1 2012年M救助站受助人员类型

表1统计数据显示:M救助站救助的人员中,流浪乞讨者为32.7%,传销解救者为15.4%,离家出走者为12.8%,打工无着者为9.7%,遗失钱财者为6.5%,跑站骗助者为6.3%,此外,还有家人离弃者、旅行被盗者等落难人员。对不符合 《救助管理办法》的困境人员,M救助站给予了救助,而没有将其拒之门外。就政策的执行情况和调查研究结论来看,大部分实际 “被救助者”不是政策所规定的的人群。非制度规定的救助群体获得了救助管理站的救助,这说明立法关于规定救助对象的条件的规定不科学。借鉴社会工作伦理准则内容,根据救助工作实际情况,相关部门需重新修订 《救助管理办法》,以符合救助工作实际情形。

(二)行政救助工作层次与救助对象需求满足相矛盾

政府不仅制订和执行救助工作的制度章程,为救助机构的正常运行创造适宜的环境,而且直接从事救助的日常工作。事业单位性质的救助站,其日常工作必然带有传统计划经济时代的行政色彩。目前,救助政策规定对流浪乞讨人员的救助是一项临时性社会救助措施,这种救助方式只能帮助流浪乞讨人员度过暂时性的困难局面,而不能够从根本上解决他们面临的经济问题,也不可能对他们面临的精神和社会层面的问题有所助益。救助工作人员按照救助流程图为他们提供流水线式的管理服务,流程是劝导、主动、护送、引导进站—接待询问—核查甄别—入站—衣食住卫等服务—助票返乡或安置等离站方式。

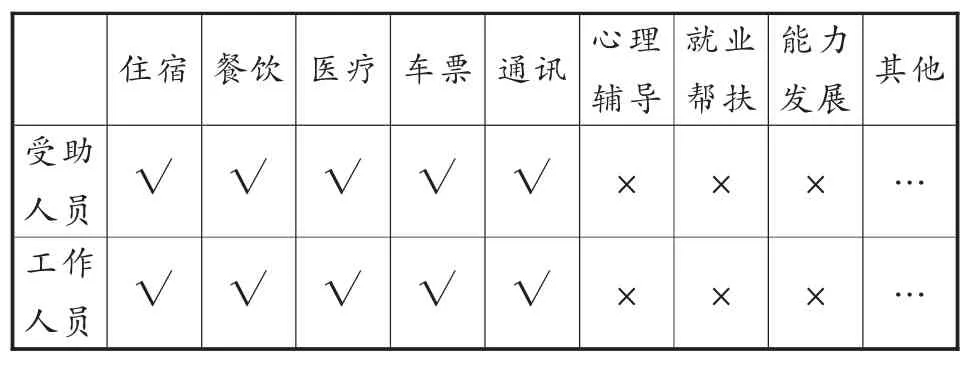

表2 M救助站提供的救助类型

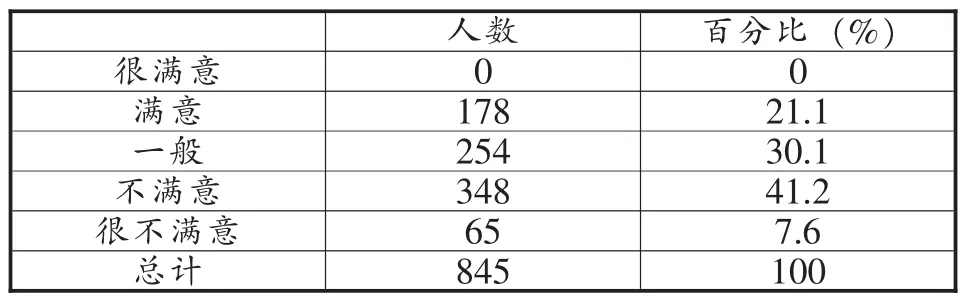

表3 M救助站受助人员对救助类型满意度

表2显示救助站工作人员和受助人员均认为救助站提供了住宿、餐饮、医疗、车票、通讯等服务,没有提供心理辅导、就业帮扶、能力发展等服务。表3显示在M救助站提供的救助类型中,受助人员不满意达41.2%,且认为一般的为30.1%,很不满意为7.6%。这说明救助工作还是停留在基本的原始救助层面,没有满足受助人员更高层次的需求。“我是个没有本事的人,来到这边已经有半个多月了,不仅工作没有找着,而且身上带的钱也花光了,不得已沿街流浪乞讨混口饭吃。有一位好心人给救助站打电话,让他们来救助我。我很感激救助站免费为我提供住宿、餐饮、通讯等服务,但他们要把我送回家乡,我很不情愿,因为我回到家还是要出来打工的。我希望他们能够对我进行就业培训,帮我找一份工作。他们说:‘我们这儿不提供你说的这些服务,我们只能把你送回家,要找工作你就自己出去找’。”①访谈对象为2012年在M救助站调查研究中的一名站内受助者张某。从访谈语录中可以发现,救助站内的受助人员希望救助站不止给他们提供简单的低层次的原始救助,而是能够给他们给予就业帮扶、心理辅导、精神慰藉、能力发展等服务。救助站的这种临时性原始救助不可能从根本上解决他们的问题,也达不到助人自助的目的。回到原籍的他们,由于当地社会经济发展的落后及相关的社会保障制度的缺失,不能解决造成他们生活困境的根本问题。屡遣屡返的重复救助说明社会工作 “以人为本,助人自助”的价值伦理和促进案主能力发展的专业理念没有被运用到救助工作中。造成现行的行政救助体系效率低、服务质量差等主要原因是社会工作的价值观和专业伦理没有完全嵌入到救助工作,也没有被救助人员接纳、内化和运用。

(三)救助人员专业水平与救助制度要求不相符

《救助管理办法》要求救助站工作者在提供基本物质保障的基础上,还要向其提供经济援助、就业帮扶、医疗救助、心理辅导、精神慰藉和能力发展等服务内容,转变行政性、强迫式的管理为专业性、人性化的服务,同时还要求救助人员具备多学科的知识和社工技能。但救助站工作者中相当一部分是干部子弟和军转安置人员,专业人员所占比例偏低[10]10,况且救助站中的多数工作者是原先收容遣送工作人员转变而来。“我学历不高,又是军队转移安置到这儿的,从事这个工作已经有30多年了,经历了从 ‘收容遣送’到 ‘救助管理’的转变历程。我人老了,思想跟不上时代的发展了,觉得原来的那套救助理念和方法不适用了,但感觉还是原来的那套方法管用。虽然我也参加了社会工作的学习培训,但思维观念还是转变不过来,不会用社会工作的理念和方法为受助人员服务,认为用社会工作理念和方法帮助那些受助人员见效慢,所以,要想转变救助站的工作作风,靠我们这些人是不行了,还是要引进受过社会工作专业教育的新人”②访谈对象为2012年在M救助站调查研究中的某科室王科长。。从访谈语录中可以看出,虽然救助站的工作人员通过参加培训和自主学习,有的还通过了社会工作职业资格考试,但没有将社会工作的价值理念和技术方法内化,他们的思想状态仍然停留在收容遣送层面,开展着非专业的救助工作。原有体制内的工作人员对被救助者存有很大偏差,对这套专业助人价值理念和方法不以为然。所以,加大对体制内工作人员进行社会工作知识、技巧和方法的培训,尤其着重展开社工价值观和专业伦理的培训,以及设置社工岗位引进社会工作人才,提高救助人员的专业化水平,为求助者提供全方位的人性化的救助服务。

三、改进救助管理工作的对策

处在社会转型期的流浪乞讨问题一直是学界和政界关注的社会问题,如何帮助流浪乞讨人员脱离困境,改善他们的生活,成为社会主义和谐社会建设的目标。科学发展观指导下的社会主义和谐社会建设把维护人民利益和改善民生作为其出发点和落脚点。 “以人为本、公平正义、文明和谐”的社会主义和谐社会基本内涵,强调每个人都有权利获得基本生活保障并过上有尊严的生活,社会福利政策要向弱势群体倾斜,维护国家的长治久安和社会的和谐稳定[8]120。而社会工作的使命是协助人解决问题,促进其自助并实现能力发展,维护社会公正与社会和谐。它同社会主义和谐社会的基本内涵有共同之处,故可以从社会工作伦理的视角有针对性的提出救助对策。

(一)健全救助法规体系,完善社会保障制度

救助工作的发展方向是建立规范化的救助法规及 “制度伦理”[11]68,建设专业化的救助人才队伍,提供人性化的救助服务。依据社会工作价值观和专业伦理及救助现状,修改或重新规定救助条款,才可顺应救助工作的转变和发展。国家应重新修订 《救助管理办法》及配套制度,通过政策法规支持、鼓励、引导本土性社会工作的救助工作要引进、消化、吸收、创新产生于西方的社会工作价值观和专业伦理,在这过程中实现社会工作价值伦理和方法技巧在救助工作中的运用和发展,提高救助工作质量,提升救助服务水平,促进救助服务专业化。鼓励社会资本投向新农村建设,允许企业和社会组织在农村兴办各类事业,统筹城乡基础设施建设和社区建设,推进城乡基本公共服务均等化[12],建立与其他社会保障制度的衔接,健全完善农村社会福利保障制度体系,这是解决救助效率低、减少外出流浪社会现象并走出 “救助—遣返—再救助—再遣返”救助怪圈的根本之策。

(二)政府试行购买救助服务,调动社会机构的救助力量

创新社会管理,推进政治体制改革,构建现代市场经济条件下的服务型政府,有条件的放开事务性管理服务给社会。在救助服务领域,需要国家鼓励、支持、引导包括社会工作服务机构在内的社会力量参与流浪乞讨人员的救助,把流浪乞讨人员的救助服务工作通过委托、承包、采购等方式,向社会力量购买服务,发挥社会工作者为流浪乞讨人员提供社会融入、心理疏导等专业服务,建立社会工作机构等社会力量参与的制度和渠道[13]。未来相当长一段时间内,救助站仍然是提供救助服务的主力,但实现救助服务的多元化和社会化是必然趋势。支持有资质、专业的民办社工性质的机构提供救助服务,发展民间社工救助机构[14]125,依照 《关于民政事业单位岗位设置管理的指导意见》,在救助站内设置社会工作岗位,引进社会工作人才队伍,提高救助工作的专业服务能力[15]12。推进救助工作的的专业化和人性化,形成救助服务的高质优效运转和可持续发展机制。

(三)社会工作嵌入救助工作,走预防发展型的救助道路

社会工作参与流浪乞讨救助服务工作应以 “政府主推与民间运作的结合为发展动力,以社会管理与社会服务的互补为模式目标,以专业社工和机构社工相并存为运作方式,以专业知识与本土经验的统一为现实基础”[16]74。引入接受过社会工作专业教育的社工,创新救助的理念、价值、技术和方法,对现有救助工作者进行社会工作专业培训,转化为专业救助工作者,提高救助工作的专业化水平。针对受助者的问题需要长期持续救助的情况,应把预防发展型社会工作纳入救助工作中。社会工作 “以人为本、助其自助”的价值理念和 “解决社会问题,满足社会需求,维护社会稳定”的目标,可以提升救助工作的专业化水平和社会公共服务的能力。

四、结语

本文在论述了社会工作伦理概念及本土化进程的基础上,从社会工作伦理的视域分析了救助工作中存在的困境,认为在救助工作中健全社会工作制度,普及社会工作伦理价值理念,发挥社会工作的治疗、预防、发展功能,设置社会工作岗位,建立职业化的社会工作人才队伍,这是推动救助工作朝向人性化、专业化、制度化方向发展的可行路径。目前,对流浪乞讨人员和身处困境中的人员所提供的救助是 “授之以鱼,而不是授之以渔”式的救助,没有将社会工作价值观和伦理理念融入日常的救助机制中,这种临时性的救助于事无补[17]81。在今后的救助工作中,在救助工作中加快建立社会工作制度,促进社会工作价值观和伦理理念与救助工作理念的融合,实现救助工作主体的多元化,推动《社会救助法》的出台及救助工作与其他社会保障制度体系相衔接。

[1]冮树革,[瑞典]比约恩·古斯塔夫森.国外社会救助的经验和中国社会救助的未来发展[J].经济社会体制比较,2007(4).

[2]赖志能.现代救助管理机构职能定位的探索——以苏州市救助站为例[J].学理论,2013(2).

[3]王思斌.社会工作概论[M].北京:高等教育出版社,2006.

[4]Williams.Individual and Group Values[G].Annals,1967.

[5]王思斌.社会工作导论[M].北京:高等教育出版社,2004.

[6][美]拉尔夫·多戈夫,[美]弗兰克·洛温伯格,[美]唐纳·哈林顿.社会工作伦理实务工作指南[C].北京:中国人民大学出版社,2005.

[7]罗肖泉.践行社会正义——社会工作价值与伦理研究[M].北京:社会科学文献出版社,2005.

[8]何历宇.社会主义核心价值观与中国社会工作伦理之建构[J].浙江学刊,2012(4).

[9]罗彩娟,李红武.民政工作与社会工作的关系辨析[J].华东理工大学学报(社会科学版),2009(2).

[10]李全彩.社会学视角下的社会救助效率问题思考[J].前沿,2011(10).

[11]姜丽,甄真.略论道德建设中的制度伦理建设[J].长江师范学院学报,2013(2).

[12]中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定[EB/OL].http://news.xinhuanet.com/mrdx/2013-11/16/c_132892941.htm,2013-11-16.

[13]社会救助暂行办法[EB/OL].http://www.mca.gov.cn/article/zwgk/mzyw/201402/20140200593322.shtml.

[14]王思斌.转型中的中国社会救助制度之发展[J].文史哲,2007(1).

[15]柳拯.民政事业单位社会工作岗位开发设置现状、问题与对策[J].社会工作,2009(12).

[16]张霁雪,田毅鹏.近年来学界关于流浪乞讨问题研究述评[J].人口学刊,2011(1).

[17]刘艳霞,张朝雄.建立与和谐社会相适应的流浪乞讨人员救助管理制度[J].兰州学刊,2007(4).