拓展训练提高大学生团队凝聚力研究

张利刚

(太原工业学院,太原 030008)

1 问题的提出

团队凝聚力是指将个体保留在群体内部的合力,其同组织绩效、成员满意度、组织人际氛围的和谐等紧密联系。凝聚力的概念最早由心理学家Kurt Lewin于上世纪30年代提出,其认为凝聚力主要是个体怎样感知其与某个特殊群体的关联[1]。早期的研究认为,团队凝聚力是个体利用团队力量实现个人目标的工具性存在。随着研究的深入,凝聚力开始向人们展示其复杂性和多层次性。Zaccaro将凝聚力划分为任务凝聚力和人际凝聚力[2]。任务凝聚力表示的是团队成员对团队任务的偏好和责任心,或者团队能够有助于成员实现其目标从而产生的一种凝聚力[3-4],其源于团队工作目标以及团队激励等。人际凝聚力表现为由团队内人际关系的和谐产生的对成员的吸引[5],其使团队成员内心产生一种对团队的归属感和成员间相互的吸引和喜欢等[6]。

Carron研究认为对于凝聚力的考察除了从任务和人际角度进行外,还应该从个体和群体的角度进行分析,因此其所构建的凝聚力模型区分了四个维度水平:团队任务对个人的吸引、团队交往对个人的吸引、团队任务一致性以及团队交往一致性[7]。Carron的这一凝聚力概念模型成为之后学者进行相关研究的基本架构。

有研究对当代我国大学生的生活和人际进行调查,发现74.2%的学生有孤独感,79.2%的学生感觉得不到理解,78.2%的学生感觉同学关系仅停留在表面,64.7%的学生在寝室内发生过摩擦,79.35%的学生认为在同学中被冷淡[8]。对大学生团队凝聚力进行研究有助于改善其社会适应能力、和谐班级和校园的人际交往等。再者,教育部《关于进一步加强高等学校体育工作的意见》和《全国普通高等学校体育与健康课程教学指导纲要》中都提出了学生社会适应能力以及心理素质等课程标准。如何加快高校体育教学改革,提高大学生团队凝聚力成为研究的重要课题。

拓展训练(Out Bound),原意为“拓展、外展”,起源于第二次世界大战时期[9]。拓展训练分为个人项目和团队项目,主要以行为科学和体验学习的理论为基础,使参与者通过团队合作的形式完成特定任务,参与者会在完成任务的过程中体会到团队的力量,受到团队合作、沟通等方面技巧的训练,对于熔炼团队、增强团队凝聚力来讲是有效的培训方式[10]。目前我国部分高校已经尝试将其引入体育课程。本研究对拓展训练课程改善大学生团队凝聚力的有效性进行探讨,旨在对高校体育课程改革及探索建构大学生团队凝聚力教学课程体系提供理论和现实指导。

2 研究对象与方法

2.1 研究对象

本研究以“拓展训练作用于大学生团队凝聚力的效果”为研究对象,具体选取某大学人文学院大学二年级选修拓展训练课程和普修篮球课程的学生共80人为实验对象。其中选修拓展训练课程的学生共40人,为实验组;另外从选修篮球课程的班级中随机抽取40名学生作为对照组。

2.2 干预措施

拓展训练以体验学习及组织行为理论为基础进行设计,其主要被现代企业用于熔炼团队、培训员工的团队工作技巧、团队精神以及增强团队凝聚力[11]。拓展训练设计了形式丰富、寓意深刻的活动内容,并通过参与者的感知、体会、反思和感悟,体会到在执行任务过程中合作、沟通的作用和重要性,增强彼此的理解和信任,改善参与者的行为和思维方式等。同样,为了适应完善人格、提高素质的时代要求,其也被广泛用于素质教育之中。

在本研究中,实验组学生将接受16周32学时的课程学习。拓展训练课程包括破冰类项目(驿站传书、交换名字)、信任类项目(信任背摔、万里长城、相信依存、七巧板)、团队协作类项目(穿越雷阵、毕业墙、高空断桥、勇攀天梯、同心协力、电网、急速60秒、国家宝藏、不倒森林、盲人方阵、孤岛求生、诺亚方舟),共计18个项目。每次课程结束前利用15—20分钟时间让学生对本次课进行的项目进行讨论,并且分享其感悟。

对照组同期进行16周32学时的普修篮球课程学习,教学内容包括常规的技术技能教学和后期的教学比赛。

2.3 测量工具

本研究使用由Carron、Widmeyer和Brawley于1985年根据Carron的凝聚力概念模型所编制的“群体环境问卷”(Group Environment Questionaire,GEQ)对实验对象的团队凝聚力水平进行测量。问卷包括四个维度:团队任务吸引(ATG-T),即个体对其团队任务涉入程度的感知;团队交往吸引(ATG-S),即个体对其团队社交涉入程度的感知;团队任务一致性(GI-T),即个体对于围绕团队任务所拥有的一致性程度的感知;团队交往一致性(GI-S),即个体对于团队社交所拥有的一致性程度的感知。四个维度使GEQ问卷分为四个分量表,共由18个项目构成[12]。大量的研究结果表明,GEQ问卷具有较好的信效度[13],可以用来作为团队凝聚力测量的工具。

2.4 统计学方法

本研究使用SPSS13.0for Windows统计学软件对问卷调查结果进行统计学操作。使用方差分析(Analysis of Variance,ANOVA)的方法对问卷调查结果进行分析,以验证拓展训练能否引起大学生团队凝聚力的显著性变化。

3 研究结果与分析

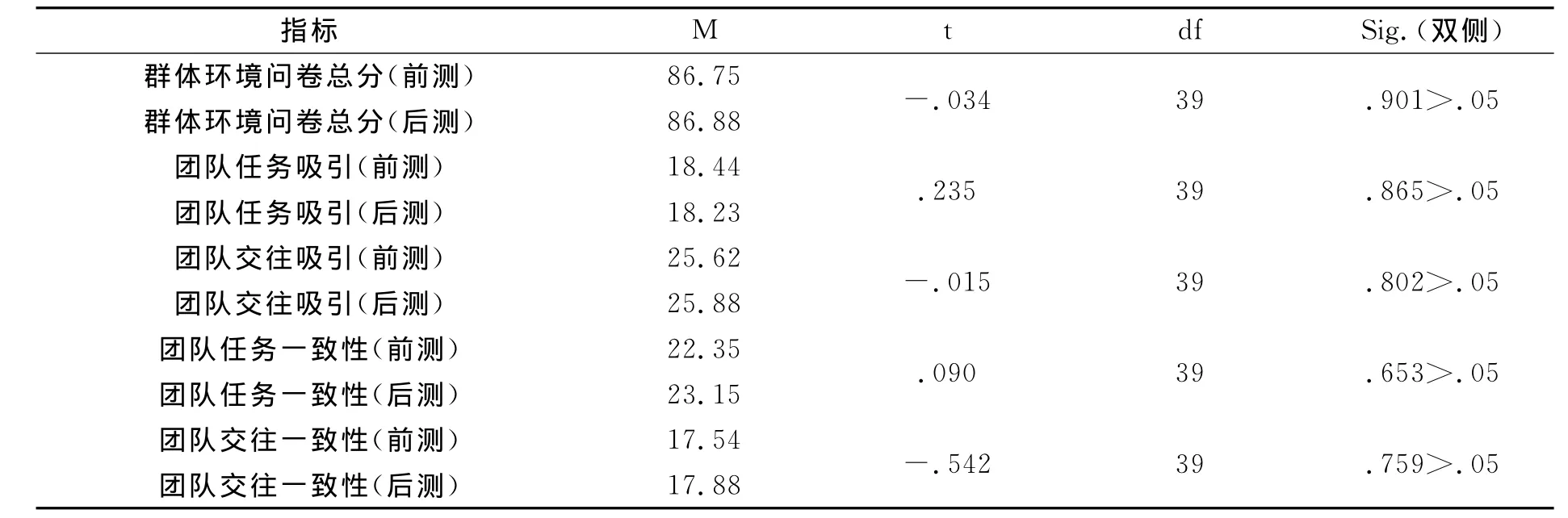

3.1 对照组实验前测和后测的团队凝聚力分析

对普修篮球课程的对照组团队凝聚力实验前测和后测数据进行“相关样本检验”(Two-Related Samples Tests),数据分析结果见表1。经分析发现,对照组团队凝聚力总体水平和四个维度的显著性水平P(双侧)均大于0.05,表明对照组实验前测和后测数据的团队凝聚力水平没有显著性变化,并且四个维度水平上也未见具有统计学意义的显著性变化。也就是说,为期16周32学时的普修篮球教学未对大学生团队凝聚力产生显著性影响。这也表明本实验研究对除拓展训练之外的干扰因素进行了成功控制。换句话说,如果实验组团队凝聚力前测和后测数据的统计结果显示出具有统计学意义的显著性变化,说明此种变化极有可能被归因于拓展训练的教学。

表1 对照组实验前测和后测相关样本检验结果(n=40)

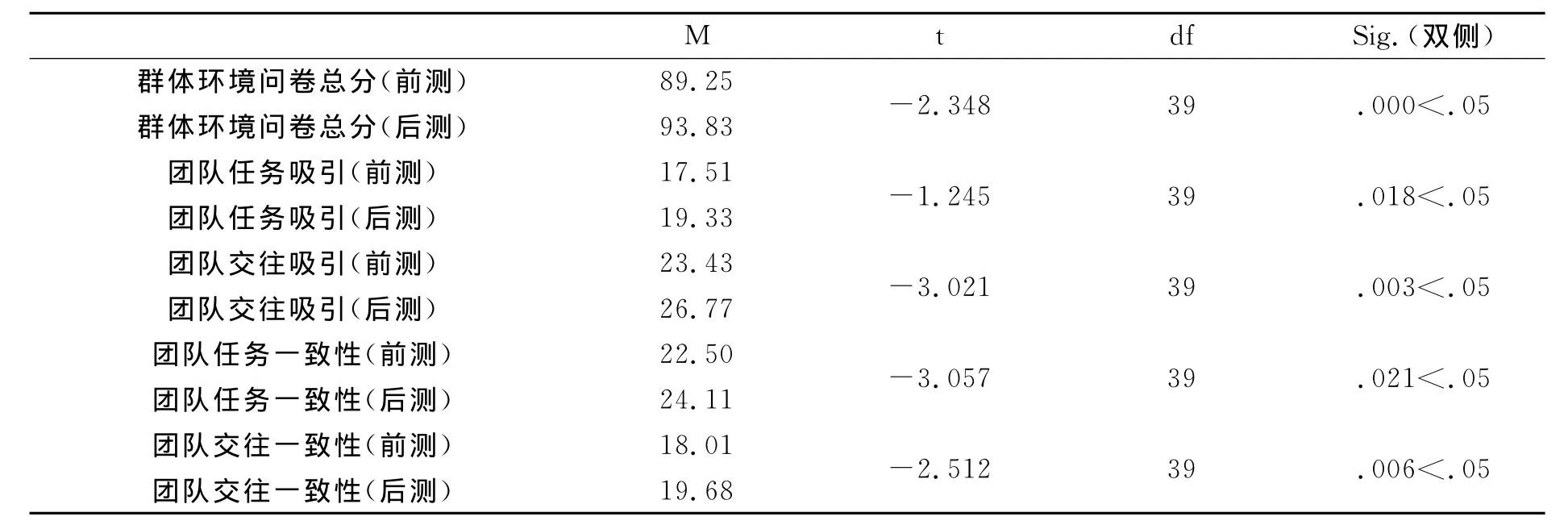

3.2 实验组实验前测和后测的团队凝聚力分析

对选修拓展训练课程的实验组团队凝聚力实验前测和后测数据进行“相关样本检验”(Two-Related Samples Tests),数据分析结果见表2。表2显示,实验组团队凝聚力和四个维度的前测和后测数据对比结果均达到显著性差异,即显著水平P(双侧)均小于0.05的统计指标。表明拓展训练引起了实验组学生团队凝聚力及其四个维度上的显著变化。合并之前对照组的实验数据,可以证明拓展训练确实对大学生团队凝聚力的提高具有效果。

从人际因素考虑,成员的相似性是产生交往凝聚力的重要因素[14]。成员相似性是指通过人口统计数据显示的成员共同具有的较为明显的特征,也包括行为模式、个性、态度以及价值观等。团队成员的相似性越高,团队的凝聚力越强[15]。实验组和对照组均来自同一学院的同一年级,彼此之间在年龄、专业等方面表现出相似性,但行为模式、个性、态度、价值观等内隐特征的相似性则需要通过共同的活动设计来发现和调节。本文设计篮球课和拓展训练课程可以发现二者对成员相似性的影响。在篮球教学中,教师以技术教学为主,并大多采取个人练习的形式,只有很少的教学比赛,这在一定程度上减少了学生彼此交流的机会。然而,拓展训练课程通常以团队形式开展。在执行一个团队任务的过程中,成员间需要交流意见、互帮互助,在课程结束部分的讨论和分享环节,学生不仅说出自己的想法,还倾听他人的感悟。这些交流对学生们行为模式、态度、价值观都产生了有益的影响,因而更利于大学生团队交往凝聚力的增强。

表2 实验组实验前测和后侧成对相关样本检验(n=40)

结构因素也是影响团队凝聚力的重要方面。现代社会中,个体从克服局限性的角度出发需要加入某个团体或群体,在帮助团队实现任务目标的过程中实现个体价值的最大化。然而,团队一旦形成就表现出其超越个体的某些特征,如规模、领导的产生和激励等。团队结构特征直接影响到团队任务的执行和目标的达成,对团队凝聚力的改善有重要作用[16]。研究发现,篮球课的群体结构特征并不明显,整个班级结构松散,没有团队目标,不产生明显的领导者。虽有部分的比赛,但也是临时组建的团队,这一结构因素对团队凝聚力的影响十分有限。拓展训练课程的所有项目都是以固定的团队为单位进行的,有固定的领导者并由此产生团队执行任务的重要动力。可见,拓展训练的结构因素有利于提高学生的凝聚力水平。

目标一致是形成团队凝聚力的前提和基础[17]。如果团队目标和个人目标产生某种一致性,团队就对个体产生极大的吸引力。确立团队共同目标的过程也是确立“共同的外部敌人”的过程,外部威胁增加了团队的内部认同,从而提高了团队的凝聚力水平[18]。在拓展训练中,任务的设置为团队提供了共同的目标,而团队间的竞争则可强化团队内部的凝聚力,最终团队任务的实现可使学生体会到成就感,从而提高其归属感。研究表明,成就感和归属感都是团队凝聚力的重要指标。篮球教学因为主要关注运动技能教学,在群体共同的目标和内部认同度方面较为缺乏,因此团队归属感水平较低。

团队目标实现过程的相互依赖性也是影响团队凝聚力的重要因素[18]。拓展训练所设计的项目大多属于培养参与者团队协作精神的项目。无论是七巧板、万里长城还是毕业墙等,没有队友的帮助和整个团队成员的协作是无法完成的,完成任务的过程就是集体力量的调动、形成、有效发挥的过程。拓展训练使参与者体会到,团队目标的实现除了需要自身贡献应有的作用之外,更重要的是能够和其他队员在情感、行动和心理上融为一体,形成步调一致的合力。团队任务执行过程中的互相依赖无形中提高了大学生的团队凝聚力水平。

从本研究的考察中不难发现,从人际交往、团队结构特征、目标一致性和任务执行的相互依赖等方面,拓展训练在提升大学生团队凝聚力方面都比普修篮球课教学更有效。

4 研究结论与建议

4.1 结论

(1)对照组实验前后团队凝聚力的各项测试指标均未见显著性变化,证明本研究有效控制了除拓展训练之外的干扰因素。实验组团队凝聚力和四个维度指标的前测和后测数据对比显著性水平P(双侧)均小于0.05,即拓展训练引起了大学生团队凝聚力的显著性变化。综合两个分析结果,可以证明拓展训练对于提高大学生团队凝聚力是有效的。

(2)拓展训练为学生提供了更多合作和交流的机会,从而在人际方面,其有助于改善成员间的相似性,尤其是学生的行为模式、个性、态度以及价值观等内隐因素,这对于提高团队价值观有重要的影响。拓展训练以固定的团队形式进行,有利于领导和发展动力的产生,改善了团队的结构因素,团队激励、团队规范等都对提高大学生团队凝聚力发挥着影响。拓展训练为学生提供了一致的团队目标,在确立“共同敌人”的过程中提高了团队凝聚力。成员在拓展训练任务完成过程中体会到的成就感,直接加深了学生的团队归属感,这些都有助于提高大学生团队凝聚力。拓展训练任务目标实现过程的相互依赖性对大学生团队凝聚力也产生了有益的作用。

4.2 建议

(1)要想将拓展训练引入高校体育教学,还需要进行更多的理论研究和实践探索工作。另外,对于大学生团队凝聚力的培养需要校内校外多种因素的系统配合,开发相关课程并不断完善课程体系也需要综合考虑各种校内外因素。

(2)当前,拓展训练主要根据现代企业熔炼团队的需求,从培养员工的团队能力和提高团队精神、凝聚力的角度来进行项目设计,其背景和课程内容多以企业为基础,要成功地引入高校体育课程,还需要针对高校学生的特点和需求,开发更具针对性的课程形式和内容,以发挥其最大效用。

(3)本实验验证了拓展训练对改善大学生团队凝聚力的有效性,符合当前高校体育课程改革培养学生社会适应能力及心理健康的时代需求。虽然当前部分高校已经开展了相关教学工作,但其影响力还很有限。建议高校体育管理部门加快拓展训练在高校中的推广步伐,使其发挥更大的作用。

[1]Lewin K.Field theory in social science:Selected theoretical papers[M].London:Tavistock,1952:459-473.

[2]Zaccaro S J,McCoy M C.The effects of task and interpersonal cohesiveness on performance of a disjunctive group task[J].Journal of Applied Social Psychology,1988,18(10):837-851.

[3]Hackman J R,Brousseau K R,Weiss J A.The interaction of task design and group performance strategies in determining group effectiveness[J].Organizational Behavior and Human Performance,1976,16(2):350-365.

[4]Tziner A.Differential effects of group cohesiveness types:A clarifying overview [J].Social Behavior and Personality,1982,10(2):227-239.

[5]Lott A J,Lott B E.Group Cohesiveness are Interpersonal Attraction:A Review of Relationships with Antecedent and Consequent Variables[J].Psychological Bulletin,1965,64(4):259-309.

[6]Zaccaro S J,Lowe C A.Cohesiveness and performance on an additive task:Evidence for multidimensionality[J].Journal of Social Psychology,1988,128(4):547-558.

[7]Carron A V.Cohesiveness in sport groups:Interpretations and considerations[J].Journal of Sport Psychology,1982,4(2):123-138.

[8]赵富才.532名高校新生的生活和人际关系调查[J].中国心理卫生杂志,1999,13(3):153.

[9]许新,李莉.拓展训练对提升国民素质教育的意义[J].河北大学学报:社会科学版,2013,38(2):159.

[10]史俊梅.拓展训练对实现田径教学目标的作用研究[J].河北体育学院学报,2011,25(4):56-58.

[11]马畅.素质拓展训练与企业培训[J].商场现代化,2007(3):265-266.

[12]Carron A V,Widmeyer W N,Brawley L R.The development of an instrument to assess cohesion in sport team:The group environment questionnaire[J].Journal of sport psychology,1985,7(3):244-266.

[13]马红宇,王二平.群体凝聚力与运动成绩关系:研究结果不一致的原因[J].北京体育大学学报,2002,25(11):834-836.

[14]甄国栋.浅论运动队的凝聚力[J].安徽体育科技,1997(2):15-18.

[15]Carron A V,Widmeyer W N,Brawley L R.Group Cohesion and Individual Adherence to Physical Activity[J].Journal of Sport and Exercise Psychology,1998,10(2):127-138.

[16]Leana C R.A partial test of Janis’group think model:effects of group cohesiveness and leader behavior on defensive decision making[J].Journal of Management,1985,11(1):5-17.

[17]梁广辉,尹燕涛,韩衍金.拓展训练对团队精神的熔炼作用[J].当代体育科技,2014,4(5):29.

[18]刘敬孝,杨晓莹,连铃丽.国外群体凝聚力研究评介[J].外国经济与管理,2006,28(3):45-51.