单穴电针治疗腰椎间盘突出症的临床研究

田英敏,范凯健,骆进,丁颖晨,陆伟燕

(上海市宝山区庙行镇社区卫生服务中心,上海 200443)

腰椎间盘突出症(腰突症)是由于椎间盘组织的退变、损伤、纤维环破裂、髓核组织从破裂的纤维环突出引起的以腰腿痛为主要症状的神经源性疾病。持续或剧烈的疼痛不仅给患者造成严重的身体不适,还会带来一定的心理障碍。目前针对腰突症的针刺治疗方法可谓多种多样,笔者经较长时间的临床实践与研究,发现上海曙光医院黄仕荣教授的单穴电针技术在对治疗腰突症上有显著疗效,并具有取穴独特,操作方便,进针量少,可重复性等诸多优点,现报告如下。

1 临床资料

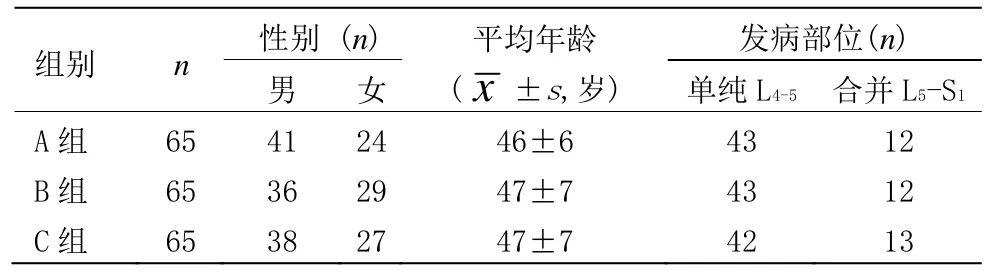

1.1 一般资料

195例腰突症患者均为2012年6月至2014年1月宝山区庙行镇社区卫生服务中心门诊患者,均为急性发作(病程≤2星期)。按就诊先后顺序随机分为 A组、B组和C组,每组65例。3组患者性别、年龄及发病部位比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。详见表1。

表1 3组患者一般资料比较

1.2 诊断标准

参照《中医病证诊断疗效标准》[1]中腰突症的诊断标准。

1.3 纳入标准

①年龄<65岁,且病程≤2星期者;②病变部位在L4-5,或合并有其他节段椎间盘突出;③治疗期间不采用糖皮质激素、非甾体抗炎药治疗,不进行理疗、推拿等;④同意参加本项目临床研究并签署知情同意书者。

1.4 排除标准

①妊娠或哺乳期妇女;②L3-4及其以上节段、L5-S1单节段腰突症患者,以及手术后腰突症患者;③无症状腰椎间盘突出或非椎间盘源性腰腿痛者;④合并马尾神经综合征、脊髓圆锥综合征者;⑤合并腰椎肿瘤或结核、Ⅱ度以上腰椎滑脱、强直性脊柱炎、严重骨质疏松症者;⑥因偏头痛、心绞痛等其他慢性疼痛性病症而影响对腰腿痛评价者;⑦合并严重高血压病、心脏病及其他器官或系统严重原发性疾患、精神病患者;⑧由于晕针等其他原因而不能坚持或不愿接受电针治疗者。

2 治疗方法

2.1 A组

取腰突穴。该穴位于患侧脊柱后正中线旁开 1.0寸处,当 L4-5节段夹脊穴与大肠俞之间,多数患者按压该穴时会出现明显的压痛或沿坐骨神经分布的放射痛。常规消毒后,选用 0.35 mm×75 mm不锈钢毫针,采用夹持进针法垂直刺入皮下,并施以平补平泻捻转提插手法,边进针边仔细调整进针的角度与深度(一般为 70~75 cm),以患者有明显的得气感为度。另在该穴下方旁开5 mm内处再刺1针,两穴接G6805-2型电针仪,采用连续波,频率为15 Hz,留针30 min。

2.2 B组

取穴、操作同A组,电针治疗采用疏密波,频率为15 Hz,留针30 min。

2.3 C组

腰骶部取患侧大肠俞、肾俞、夹脊穴,臀腿部取患侧秩边、环跳、风市、殷门、委中、阳陵泉、昆仑。常规消毒后,采用0.35 mm×50 mm毫针进行针刺,得气后选相应两组穴位接电针,采用疏密波,频率为15 Hz,留针30 min。

3组患者均每星期治疗3次,共治疗2星期。

3 治疗效果

3.1 观察指标

采用日本整形外科学会于 1984 年制订的《腰椎疾患治疗成绩评分表》[2]作为腰椎功能评定的标准。采用疼痛视觉模拟测定(VAS)评分来观察治疗前后疼痛改善情况。

3.2 统计学方法

所有数据采用SPSSl8.0统计软件进行统计分析,计量资料采用均数±标准差表示,采用配对样本 t检验;计数资料采用卡方检验。以P<0.05表示差异具有统计学意义。

3.3 治疗结果

3.3.1 3组治疗前后腰椎疾患治疗成绩评分表评分比较

由表2可见,3组患者治疗前腰椎疾患治疗成绩评分表评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。3组治疗后腰椎疾患治疗成绩评分表评分与同组治疗后比较,差异均具有统计学意义(P<0.05)。A组和B组治疗后腰椎疾患治疗成绩评分表评分与C组比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。A组治疗后腰椎疾患治疗成绩评分表评分与B组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

表2 3组治疗前后腰椎疾患治疗成绩评分表评分比较(±s,分)

表2 3组治疗前后腰椎疾患治疗成绩评分表评分比较(±s,分)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与C组比较2)P<0.05

组别 n 治疗前 治疗后A 组 65 14.62±4.21 25.43±2.531)2)B 组 65 14.08±3.97 25.45±2.761)2)C组 65 14.08±3.05 24.46±2.561)

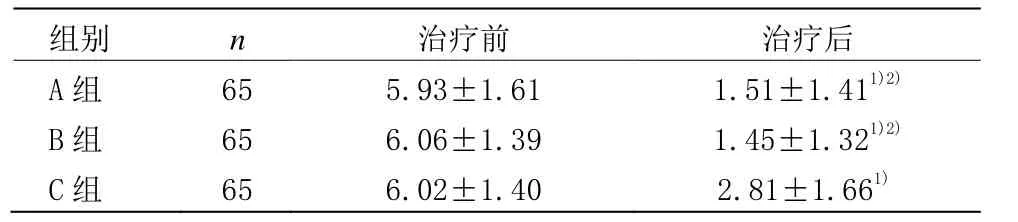

3.3.2 3组治疗前后VAS评分比较

由表3可见,3组患者治疗前VAS评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。3组治疗后VAS评分与同组治疗后比较,差异均具有统计学意义(P<0.05)。A组和B组治疗后VAS评分与C组比较,差异均具有统计学意义(P<0.05)。A组治疗后VAS评分与B组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

表3 3组治疗前后VAS评分表评分比较 (±s,分)

表3 3组治疗前后VAS评分表评分比较 (±s,分)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与C组比较2)P<0.05

组别 n 治疗前 治疗后A 组 65 5.93±1.61 1.51±1.411)2)B 组 65 6.06±1.39 1.45±1.321)2)C 组 65 6.02±1.40 2.81±1.661)

4 讨论

随着50年代后期我国针刺麻醉技术的应用开展,电针的镇痛功效逐步被医学界广泛认同,越来越多的医师采用电针的方法治疗腰突症。目前研究[3]认为电针治疗有效的机理主要有以下几点,①由于其有节律地刺激病变局部的组织,使局部组织产生有节律地收缩和松弛,从而使肌肉组织得到松解,改善了突出的椎间盘与神经根的位置,减轻突出物对神经根的压迫,使局部的血液循环得到改善;②电针加快组织细胞间的代谢,从而促进炎性物质的吸收和神经功能的恢复,同时电针刺激可以促进坐骨神经纤维的轴浆运输,改善神经根周围的水肿及营养障碍,还可提高肌细胞的兴奋性,减少肌肉萎缩的发生;③电针刺激尚可激活脊髓中的脑啡肽和脑内的内啡肽系统,促进中枢释放多种止痛物质,以达到止痛效果。而具体治疗上临床多以腰背夹脊穴为主,此外尚有采用头针、腹针、腕踝针、子午流注针法等各种电针治疗方法。而黄仕荣教授“单穴电针技术”更为独特,其选穴为“腰突穴”,与 L4-5夹脊穴近似但又有不同。夹脊穴标准定位是脊柱棘突旁开0.5寸[4],该穴受下方椎骨的影响,因而无法做50 mm以上的深刺,而黄教授的“腰突穴”于L4-5椎间旁开1寸取穴,此处邻近 L4-5夹脊穴,L4-5椎间盘突出患者按压后都有很强的压痛反应,具有阿是穴的特点,且容易定位。采用长 75 mm毫针深刺后可直达椎间孔外口,近脊神经根部,因而更接近病变处所,能直接刺激相应节段脊神经,促进周围神经代谢和血液循环,改善组织营养,消除神经根水肿。局部组织电刺激后有节律地收缩和松弛,还可使肌肉组织得到松解,改善了突出椎间盘与神经根的位置,减轻突出物对神经根的压迫,从而使腰突症的临床症状得以迅速缓解[5-9]。

笔者在研究中发现患者虽有体型胖瘦之分,但治疗时进针深度多在65~75mm时方能得气,此时患者感觉下肢有放射麻木感,由于本研究患者为L4-5节段以下的腰突症,因此下肢放电感是以沿坐骨神经分布为主,而非大腿前内侧的股神经放电感。下肢通电后放电感更为显著,并以患侧下肢轻度的且患者可耐受的肌肉抖动为佳。因而临床医生操作上可以此为针刺得气的标准,有较好的可重复性和可操作性。

本次研究中,采用了15 Hz连续波和疏密波两种波型的单穴电针治疗,两组不同电针参数治疗结果比较,差异无统计学意义(P>0.05),但均优于常规取穴电针治疗组,治疗中亦未出现任何不良事件。

综上所述,黄仕荣教授的单穴电针技术对腰椎间盘突症治疗功效显著,并具有取穴方便、定位简单、用针量少、针刺特征明显、可重复性和可操作性强等优点,值得临床推广应用。

[1]国家中医药管理局.中医病症诊断疗效标准[S].南京:南京大学出版社,1994:201-202.

[2]余维豪,霍速.介绍一种腰椎功能评定方法[J].中国康复医学杂志,1998,13(5):214-215.

[3]王焕梅.不同频率的电针治疗腰椎间盘突出症的临床研究[D].湖北中医药大学硕士学位论文,2010:9.

[4]梁繁荣.针灸学[M].上海:上海科学技术出版社.2006:120.

[5]张计臣,徐贵云.浮针治疗腰椎间盘突出症疗效观察[J].上海针灸杂志,2011,30(7):472-474.

[6]Zhu WM, Wu YC, Fan YZ. Clinical observation on tuina plus warm needling moxibustion for lumbar disc herniation[J]. J Acupunct Tuina Sci, 2012,10(4):227-230.

[7]曹改杰.醒脑开窍针刺与巴曲酶治疗脑梗死疗效及炎症细胞因子检测[J].上海针灸杂志,2013,32(8):621-623.

[8]尹晓萍,张德元,伍智红,等.腰椎间盘突出症的疼痛机制与非手术治疗[J].临床军医杂志,2003,31(3):94-97.

[9]周晓天,李婷,刘智艳.毫针配合铍针治疗腰椎间盘突出症疗效观察[J].上海针灸杂志,2014,33(7):665-667.