那年端午,和父亲的瓷

text_李浩

那年端午,和父亲的瓷

text_李浩

北方的五月。炎热的气息已经渗入,它像一种不常见的易碎品挤在早晨的微凉之间,有些摇晃。那天的太阳也有些摇晃,至少在我的眼中如此,我追赶着骑车要去学校的父亲,可他把我丢在了半路上。他有他的理由,奶奶给出的理由是,我父亲有事儿。而且,他还要赶集,在集市上买碗。“别哭啦,哭什么哭!今天端午,给你包粽子吃!”

粽子并不能化解我的委屈,它变成鱼也不能。我的委屈如同一根尖锐的鱼刺,卡在喉咙那里。那时,我还小。那时,我的母亲和奶奶都还在这个世上。

榆叶上有光,伸展开流淌在叶脉里的苦味儿。嗡嗡的蜜蜂围绕着枣花,变幻的姿态让花影生动。

两株枣树,只有纷忙的蜜蜂可以交换,它们的斑点几乎相同。

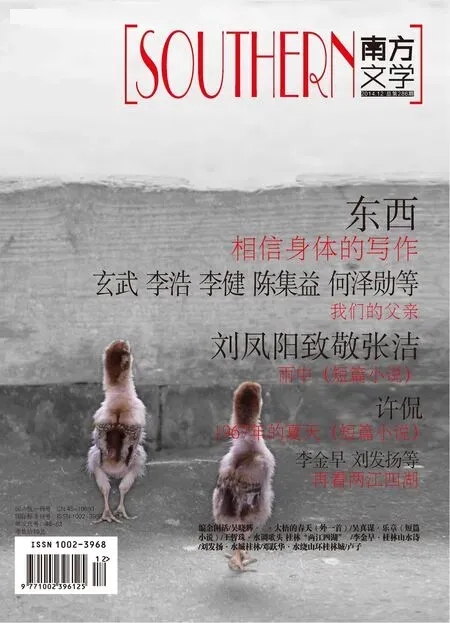

四只奔跑的毛绒玩具在相互追逐,那样烂漫,幼稚——

奶奶的鸡雏太小,暂时,还不能成为她想象的银行。

榆叶上有光,光的下面是大片阴影,慵懒的黄狗只肯摇动尾巴

驱赶偶尔的苍蝇。

那只黄狗是柱哥哥家的。可它,天天都来我们家,懒懒地趴到树荫下面去,一待半天。我们并不喂它,这是我奶奶所禁止的,她说不是你家的狗你是喂不熟的,而且所有的狗都是贼。它会乘你不备,叼走你养的小鸡。“你可给我看紧了它!”

那天我委屈着,奶奶的话根本进不了我的耳朵。如果我没有记错,在奶奶说过之后,我甚至还故意凶恶。“把它们都咬死吧!癞皮狗!”我甚至丢了一块什么东西,朝着那四只玩具,明显,它们先是受到了惊吓,然后又兴致勃勃地冲向我丢过去的东西,一起去啄。“总想和我对着干,总是对着干,说你上东你偏上西!气死我这个老婆子你就安心啦!看你长的都是什么心眼!”奶奶的话里,有着指桑骂槐。前天,她刚和我母亲吵过架。一向,我母亲都不肯成为省油的灯,她怀揣着一本厚厚的“斗争哲学”——这可是她说的。

毕竟是端午。毕竟是节日。毕竟,是她们婆媳“战争”的间隙,那天的舌枪唇剑适可而止,没有继续。她们在忙碌,准备下枣,米,水和苇叶。在摆不摆供桌、是不是要烧纸的环节上两个人又有了分歧,我母亲坚持,这个节,就是吃粽子,这个节,原来是纪念一个叫屈原的诗人的,吃粽子就够了——“你懂什么!还烧纸,别烧香引出鬼来!”母亲的话语里有着故意的鄙夷,配合着轻微的摔打——奶奶做出妥协。她颠着小脚,去呼唤跑到柴堆下面的四只小鸡。它们隐藏着。一、二、三、四。

“它们怎么都像是公鸡?怎么挑来的?”母亲对着空气。她抖了抖空空的面袋,白色的粉尘纷纷扬扬。

……时间有些漫长,主要是,我被按在家里不许出去,做作业,帮助她们干活儿。树哥哥来叫我,四叔来要水桶说是南河有很多的鱼,守轩奶奶她们提着篮子来串门,她们要去赶集,想多叫几个伴儿……不行,不行,不能走,我被禁锢了起来,在这点儿上,母亲和奶奶竟出奇地一致。“你父亲跑了,不干活儿,他倒是有心眼!一家子,都是些好吃懒做的人!”母亲很是有些愤愤,而奶奶也当然有着不甘:“就是就是,别学你爹!光知道躲,躲,屁也不放一个!快,看看苇叶泡好了没有。”

包粽子的过程……我所负责的是,烧水,为她们包好的粽子缠上线。时间过得太慢,而这些工序又那么枯燥。坐在有霉味的树荫下,我被越来越重的炎热晒出了细细的油儿。终于,最后一个。我的腿是麻的,腰都直不起来了——至少,我这样表演给她们俩看。可她们依然是漠视,她们,在做接下来的活儿。

……柴有些潮,南风回旋,把烟塞回我们的鼻孔

呛出的泪水和屈原无关。和端午的江水无关,和委屈无关和煮熟的粽子也无关,沸腾的热水断掉了它们成为鱼游走的幻想

下面,则只有等待。等待有一股枣的甜味,端午应当能够感觉。那时,我的父亲和他携带的瓷器,都还在路上

是的,我的父亲和他携带的瓷都还在路上,柱哥哥带来消息,他中午不回来吃了,在街上遇到了熟人。“这个人,真是没心没肺!还等着他的碗呢,家里的碗,都让这孩子给摔光了……”“我没摔,碗不是我摔的!”我过来插话,冲到院子里,但他们都没有注意到我。柱哥哥叫他的狗,那只软塌塌的狗终于立起了身子,它的背部又塞进了丰富的骨头。“走,回家去!”“你就在这吃吧,饭也熟了,都是现成的。我们包的粽子多。”“不了,不了。”“你家没包粽子吧,拿几个去,也给孩子尝尝。”“不了不了,家里做好饭了。包饺子。今天是什么日子?”

又有了我的用武之地。“是端午节。今天,屈原跳江啦。”

……我记得那个端午是因为那个端午的发生。我记得,大约下午三点,我父亲才回来,他喝醉了。他是骑车回的,而且没有忘记任务,在后车架上带回了六个盘,八个碗。它们也醉了,叮叮当当地响着,却还不碎不裂。父亲扭得厉害,然而他不肯下车,即使在即将进门的时候,即使在推开门跨过门槛的时候——“作死啊,下来!碗都摔啦!看你喝得那样……”父亲并不恼,要在平时——他竟然还笑着,笑容把他的脸撑得通红,露着被烟熏黄的牙——“看我的。”

又一阵叮叮当当,他竟然真的把自行车骑进了院子,耍杂技一般,保持着危险的平衡——“没事儿。没事儿。”他拍拍车架上的碗,“很结实。”父亲还在笑,不知道,这个节气里怎么包含了那么多的喜庆,而且,几乎所有的喜庆都给了他。

“快把车子支好,把碗拿进来!”从另一扇门里,奶奶探出头来,“看你喝的,八辈子没见过酒啊!长点儿出息好不好!”

一向暴脾气的父亲依然不恼,这很不像他,不是他。端午那天回来的是另一个父亲,他的脸上推着太多太厚的笑容,“不急不急,”他推开我母亲,不许她靠近自行车,“你知道,今天我遇到了谁?”

我母亲没有兴趣猜测。她关心的是碗和盘,她需要,把它们从危险中救出来,而我父亲则一遍遍阻止,这时,他从怀里拿出了一张报纸。“你看看,上面写的是什么!”

报纸上能写什么,母亲依然没有兴趣,不识字的奶奶当然更没兴趣。她们,关心的是碗,是瓷,是自行车上的易碎品,是花了钱的,奶奶的“银行”还实在太小现在指不上。“爱是啥是啥,”母亲竟然把父亲递来的报纸打在地上,“给我让开!把碗打了你就别再吃饭!被你糟蹋的还少么!”

突然有了好脾气的父亲依然笑着,只是,他有着莫名的固执,坚持不让我母亲、奶奶靠近他背后的自行车。“儿子,过来,我考考你。”

“过去,”奶奶使出眼色,“把绳子解开,把碗给我放屋里去。”

然而,我也被禁止靠近。“你不用管它!”好脾气的父亲看着我,“知道今天是什么日子么?”在得到回答之后,他又问,“为什么叫端午节?有什么讲究,你知道么?”——要在平时,他是绝对不会和我谈这些的,尽管他是教师。他有一个严格的理论,叫父不教子。平时,在他面前,通常只有两个字给我,一个是“滚”,一个是“屁”。

我期期艾艾,无法得到他认可的回答,母亲和奶奶的补充也无法让他满意。“什么叫老祖宗传下来的,哪个节不是老祖宗传下来的?吃粽子,只是风俗,那你说,过年就是吃饺子,吃饺子就是过年?”那天,我收获了一个酒后的父亲,一个滔滔不绝的父亲,一个,旁若无人的父亲。这不同以往。分明,我的奶奶和母亲也被震慑住了,她们,竟然没再打断他,也没再试图靠近。

父亲说,纪念诗人屈原只是一种说法,当然,这是最重要的说法。屈原在五月初五那天投江。那条江叫什么?叫汨罗江。屈原为什么要投江?因为得不到楚王的信任,他可是个大忠臣。做人,要忠,要孝,要仁义(母亲突然插话,破四旧的时候你怎么不这么说,那时候,就你和老四起劲儿)。还有一说,端午是龙的节日。还有说法,说五月青黄不接,是恶月,而五日则是恶中之恶,所以这天要驱邪,吃粽子,喝黄酒。南方的粽子和我们不同,他们多是咸的(奶奶说,瞎说,咸的怎么吃!),而且还有肉粽。他们用的是竹子叶(这点儿,我母亲和奶奶都认同,她们很少如此一致)……

父亲说着,越说越多,话题也由节日、粽子脱离开去……他的口里,有一条倒悬的河。说着,父亲开始手舞足蹈,跳着难看的、摇摆的“舞步”,他的酒醉竟然引来邻居的围观——“看,你们看报纸!你们看,上面有我的……”

父亲伸着手,他端着自己的笑容向前,脚步有些踉跄——“看,看好我的小鸡!”奶奶的呼喊为时已晚,父亲的大脚落下去,踩在一只毛绒玩具上,那只玩具在他脚下只剩两条细细的腿。

父亲愣了一下,他盯着自己的鞋子,似乎想不出多出的那两条细腿是从哪里来的,它怎么就粘在了自己的鞋子上。“快,快抬起脚来!”奶奶还在喊,收敛起笑容的父亲真的抬起了脚,他甩了甩,甩了甩,试图把这两只多余的脚甩下去,试图,把一只小鸡的消失和自己撇干净——

然而,这一次,只有一只脚着地的他再也无法控制自己的危险平衡。何况,肚子里还有六两不停翻滚的酒。我的父亲,他摔倒了。

他摔倒了,随后是后面的自行车。随后是自行车后架上的瓷器们。那些瓷器,上面本来描绘着大体一致的花纹,然而随着我父亲的摔倒,它们不再一致。有的碎片上有花瓣,有的有一段茎,一两片叶子,更细小些的,只有一道淡蓝色的划痕,不知道它原来曾经是花瓣、枝干、叶子还是别的什么。我父亲,摔得一片狼藉。

他摔得一片狼藉,一侧的黄狗跳起来,叫着逃出了院子——不知道,它是什么时候来的。

“你自己看看,你自己看看,一天天事儿也不做光知道喝酒光知道玩儿让你干一点儿事儿都不够你拉脸子的都不够交你手工钱的,摔吧打吧都别过啦过得啥劲儿看看有什么能砸的都砸了吧……”

我们家的暴风雨又来了。它的到来,不受端午节气的影响,不受光线的影响。它,说来就来。

(后来,我知道,父亲那天遇到的是杨方亭和刘建国,他们一个在县文化馆工作一个在沧州市报社工作。那天的报纸上,发表了我父亲的一首诗。后来,我知道,我父亲那天表示答谢,他喝了太多的酒,并拒绝由别人送回。他总是要面子,一直如此。后来,在端午节的事件之后,我奶奶和我母亲之间的关系更为紧张,直到奶奶搬出我们的院子,和四叔一家住在一起——那首歌唱祖国的抒情诗也是我父亲一生中发表过的唯一一首诗,那天他的全部举动也就可以理解了。在我的长篇《镜子里的父亲》中,对这段情节也有描述。就这样,端午,和我父亲带回的瓷,紧紧地联系在了一起,当然,也和破碎。)

对诗和诗人的纪念,是瓷器的脆响,一只雏鸡被挤碎的腹腔和血

还是鱼形的粽子,带着游动的幻觉?

是一场宿醉,和摔倒的酒瓶们一起,趴着,躺着,袒露着

挫败,失意,结着茧的疤,并将它们想象成断行的诗?

是翅膀或羽毛,还是,像我父亲那样,堆起笑容

坐在日常的尘土里?……