海上保险代位求偿权之民法法源研究

王婷婷刘安宁

(1.大连海事大学 法学院,辽宁 大连 116026;2.辽宁斐然律师事务所,辽宁 大连 116001;3.辽宁师范大学 法学院,辽宁 大连 116029)

保险法中的代位求偿权(subrogation)是指被保险人因保险人应负保险责任之损失发生,而对第三人有损失赔偿请求权者,保险人于给付赔偿金额之后,得代位行使被保险人对于第三人之请求权之权利。[1]239纵观世界各国保险立法,均赋予保险人此项重要权利。诚如英国法官卡尔恩斯(Lord Cairns)和布莱克博恩(Lord Blackburn)所言,“代位追偿是补偿原则的必然结果,……当被保险人有办法通过责任方而减少损失,使用这种办法的结果应当属于保险人。这样才体现了公平的原则”。[2]211对于代位求偿权,2009年修改的《中华人民共和国保险法》(简称《保险法》)第60条和《中华人民共和国海商法》(简称《海商法》)第252条都做出了明确的规定。然而,由于被保险人、保险人和第三人之间法律关系的复杂性和不确定性,上述两条原则性规定远不足以应对实践中产生的所有问题①例如,因第三人的责任导致保险事故发生时,被保险人能否直接请求保险方补偿,还是必须先向第三人索赔?抑或有自由选择权?保险代位权如何移转于保险人?何时移转于保险人?保险人行使代位权产生的利益是否应当首先弥补被保险人的损失?被保险人对第三人的处分行为是否影响保险人的代位权?。[3]众所周知,广义上的“代位”制度源于民法,在中国“民商合一”的立法体系下,归属商法的保险法作为民法的特别法,其立法理念乃至制度设计都始终与民法有着深刻的互动与衔接。求证代位求偿权之民法本质,不仅旨在实现一般法与特别法在制度上的衔接与整合,更有助于在特别法规定不明确之时,通过适用一般法以填补现实中可能出现的法律漏洞。

一、民法视野中之“代位”

在两大法系的民事立法中,均有“代位”的概念。英美法权威辞书《布莱克法律词典》认为,“代位(subrogation)”意指程序法上的一种“一人取代另一人(substitution of one person for another)”的制度设计,即代位原告在清偿归属被告的债务之后,可取代原告之地位并可主张其权利以对抗被告。英美法一般在广义和狭义上使用“代位”的概念。广义的代位是指一方当事人在代替另一方当事人支付了债务后,取代债务人(debtor)之地位并享有其权利与救济。例如,保证人(surety)在清偿债务之后以代位的方式取得债权人(creditor)对债务的担保权益,以及对抗债务人的诉讼权益并可如同债权人一样在诉讼中对抗债务人;狭义上的代位仅指保险法中的代位求偿。[4]与此相对应,大陆法系中的“代位”亦有广、狭义之分。因对象的不同,大陆法民法中的代位可分为“物之代位”和“人之代位”,前者如代物清偿,后者如代位清偿、代位权之诉、代位继承。大陆法系民法中的“代位”往往指债权法中的“清偿代位”,[5]即“第三人或共同债务人之一人,因为清偿,于其求偿权之范围,债权人之债权当然移转于清偿人”。对于“清偿代位”的性质,学理上有“拟制说”、“赔偿请求权说”和“债权转移说”等观点。史尚宽先生认为,代位清偿债务消灭的效力并不绝对,而应认为原债权人与债务人之间发生相对的消灭效力,对于清偿人而言,债权依然存在而只是由原债权人移转至清偿人,故而“债权移转说”最为合理。[6]笔者赞同这一观点。

由此可见,两大法系中的“代位”尽管在实体、程序属性的确定上存在差异,但二者均表彰的是一种不变更权利之内容,而在不同权利主体之间实现移转的现象。英国学者认为,虽然代位求偿的法律历史渊源并不十分明确,不过代位求偿可能是从放弃原则(principle of abandonment)发展起来的,放弃原则是早期大陆法系海上保险法中的一项古老原则,后被融入英国普通法之中。在1869年的Stringer v.English and Scottish Marine Insurance Co.一案中,布莱克伯恩法官指出,保险人赔付全损之后就“取代(subrogated)”了被保险人的地位。[2]213因此,保险法中的“代位求偿”与民法中的“代位”有着与生俱来的历史渊源,有必要在厘清民法中“代位”制度的前提下探究保险法中的“代位求偿”。

二、代位求偿:民法“公平”原则与保险法“补偿”原则之契合

美国学者罗斯科·庞德(Roscoe Pound)认为,“原则乃是进行法律推理的一个权威性出发点,由此,我们通过演绎推理而去探寻审判所依据的规则或理据。……原则要素的存在可以说是一个发达法律体系的标志。”[7]可以说,法律原则是法律制度存在的基础,而制度则是原则的具体或派生。中国学者一般认为,代位求偿权是保险法“补偿原则(principle of indemnity)”下派生出的具体制度。所谓“补偿原则”,主要包括两层含义:其一,“投保人或被保险人只有受到约定的保险事故所造成的损失,才能得到补偿”;其二,“补偿的量必须等于损失的量,也即保险人的补偿恰好能使保险标的恢复到保险事故发生之前的状况,投保人或被保险人不能获得多于或少于损失的补偿。”[8]赋予保险人代位求偿权,其目的正在于防止投保人或被保险人受到来自第三人和保险人的“双重赔偿”或“超额赔偿”。笔者认为,此种“填补实际损失”的制度设计不仅在于禁止“不当得利”以防止诱发道德风险,更集中体现了民法中的“公平原则”。

民法的“公平原则”是指“民事法律行为内容的确定,应当遵循公平的原则。由当事人一方或第三方确定民事法律行为内容的,其确定只在符合公平原则时,始得对他方当事人发生效力”。[9]具体到代位求偿之场合,只有赋予保险人以代位求偿权,才能实现“以利益的均衡作为价值判断以调整主体之间的经济利益关系”之立法目标。[10]115在代位求偿制度形成的过程中,上述两项原则作用之侧重点略有不同,“补偿原则”着眼于其制度设计,而“公平原则”更侧重于其价值追求与利益衡量。笔者认为,“公平原则”作为统帅、指导民商事立法的一般性原则,在代位求偿制度形成中起到了更为宏观、基础的作用。代位求偿是保险的补偿性质和职能所决定的,更是民法中“公平原则”与保险法“补偿原则”所契合而成的必然产物。

三、代位求偿权之民法法源:法定债权移转

中国现行民事立法中没有关于“清偿代位”的明确规定,而仅在《中华人民共和国合同法》(简称《合同法》)第五章第79条至第83条规定了“合同权利的转让”。依据大陆法系民法理论,所谓“债权移转”是指“在保持债权同一性的前提下使债权主体变动的现象”。依其发生原因之不同,债权移转主要包括两种类型:其一,基于法律规定而发生债权移转,如继承、合同上地位的概括承受;其二,基于法律行为而发生的债权移转,如依单方法律行为发生的遗嘱,以及依双方法律行为发生的“债权让与”(即债权让与合同)。从解释论的角度来看,《合同法》中“合同权利的转让”实际上就是学理上的“债权让与”。[11]问题在于,保险法中的“代位求偿”应当归属于上述何种“债权移转”?换言之,在性质上应当把“代位求偿”认定为依据法律行为发生的“债权让与”,还是“法定的债权移转”?对于这一问题,学界有不同观点。傅廷中教授认为,被保险人从保险人处取得保险赔偿后,把向有关责任者索赔的权利转移给保险人,从而在保险人和第三人之间形成一种新的债权债务关系,故而宜认为系“债权让与”;[12-13]而司玉琢教授认为,“代位求偿权在中国现行法律中被认为是债权的法定转移,即保险人根据合同,对被保险人损失予以赔偿后,如果第三方根据合同或法律须对该损失承担损害赔偿责任,被保险人享有的对第三方的请求权(债权)立即自动转移给保险人。……保险人可以而且应该以自己的名义独立向第三人要求赔偿,无须被保险人同意转让这一权利”。[14]

在笔者看来,上述两种观点实际上代表着世界各国对这一问题的两种不同立法例。保险法中规定代位求偿权之目的,除前述的避免被保险人获得“双重赔偿”外,亦在于避免加害之第三人逃避责任。如果不将被保险人对第三人的损害赔偿请求权移转至保险人,则势必造成如下僵局:被保险人对于第三人有请求权却由于可能获得“双重赔偿”而不得行使;保险人欲对第三人行使权利却无权利;而第三人虽有赔偿责任却不必负责。在早期的保险法中,要求被保险人必须让与其对第三人的债权,即通过“债权让与”的方式以使保险人行使代位求偿权,且保险人只能以被保险人的名义对第三人提出诉讼,英国法对此有一个形象的说法是“受让人穿的是让与人的鞋”。[15](亦有观点称之为“请求代位主义”);而与此相对另一种立法例认为,当保险人为保险给付的同时,被保险人对于第三人的请求权就依法移转至保险人,保险人可在保险赔偿之范围内,以自己的名义独立地行使代位求偿权,即采“法定的债权转移”,以德国、日本等大陆法系国家为典型(亦称之为“当然代位主义”)。[1]249

《保险法》第60条和《海商法》第252条都规定,“被保险人向第三人要求赔偿的权利,自保险人支付赔偿之日起,相应转移给保险人。”《最高人民法院关于审理海上保险纠纷案件若干问题的规定》第13条对此问题作了更为清晰的说明:“保险人在行使代位请求赔偿权利时,未依照海事诉讼特别程序法的规定,向人民法院提交其已经向被保险人实际支付保险赔偿凭证的,人民法院不予受理;已经受理的,裁定驳回起诉。”由此可见,中国相关立法采纳的是“法定债权移转”的立法模式。对此,德国学者迪特尔·梅迪库斯(Dieter Medicus)认为,“法定让与的目的是求偿(regress)。如果某人已经履行一项债务,而此项债务最终由另一人负责任,则给付人可以于嗣后对因自己给付而免责的债务人采取行动。……该债务人必须确切地向有求偿权的新债权人给付自己向原债权人负担的利益”。[16]539

需要说明的一点是,英美法之所以不愿采纳“法定债权移转”的原因在于保险人对第三人的诉讼如以保险人的名义提起诉讼,“常常给人以财大气粗的保险公司控告可怜的侵权行为人的印象,居于同情弱者的心理,不容易胜诉”。因此在美国,实务上提起代位诉讼,常常约定仍然以被保险人名义进行诉讼。[1]247-248笔者认为,作为并行于世的两种立法体例,二者孰优孰劣并不重要,在中国现行立法中没有对于“法定债权移转”的总括性规定的情形下,代位求偿制度中三方当事人之法律关系仍有类推适用《合同法》中“债权让与”规定(第79至第83条)之必要。究其本质而言,“法定之债权移转”与“债权之法定让与”在解释上应属同义。

四、法定债权移转语境下的中国法解释论

明确了代位求偿在民法上应属“法定之债权移转”之后,结合《保险法》《海商法》《合同法》以及《中华人民共和国海事诉讼特别程序法》(简称《海诉法》)的相关规定,笔者拟从如下三个方面论证中国法下代位求偿权之现实构造。

(一)三方当事人法律关系之梳理

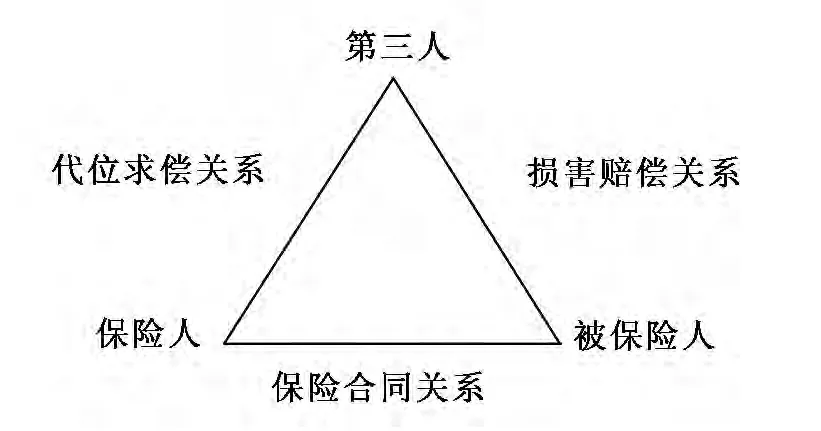

在代位求偿法律关系中,存在被保险人、保险人和加害第三人三方当事人,其关系应如图1所示。保险人与第三人之间的代位求偿关系基于两项法律关系而产生:其一是被保险人与第三人之间的损害赔偿关系,即被保险人对第三人有损害赔偿请求权,至于该请求权是基于合同关系还是侵权关系,则在所不问。故而,如被保险人对第三人的损害赔偿请求权不存在,则保险人之代位求偿权无从谈起;其二是保险人与被保险人之间的保险合同关系,此种保险合同关系可产生的法律效果有二:第一,保险人就其应负责的原因事实与第三人对被保险人损害赔偿责任的原因事实必须相同,即《保险法》第60条第1款所指称的“保险事故”;第二,依据《保险法》第60条第1款,保险人得代位行使权利的数额,以不超过保险人对被保险人的赔偿金额为限。基于“公平原则”和“补偿原则”,在保险人对被保险人进行一定赔付之后,被保险人对第三人的损害赔偿请求权已经得到某种填补,故而在受领保险给付的范围内,其对第三人的请求权应转移至保险人。综上所述,代位求偿关系实质上基于前述两种法律关系而产生的一种新的法律关系,三种关系分别存在而又相互牵连。[3]

图1 保险三方当事人法律关系图

(二)基于法定原因之债权移转

代位求偿尽管基于法定原因而产生,但其本质仍是一种债权转移。据此,可得出如下结论。

第一,债权由让与人转移于受让人。债权移转之后,“原债权人脱离于债权人地位,而新债权人承继其地位”。[14]471因此,保险人的代位求偿权,名义上虽是“代位权”,实际上是归属于自身之权利,因为保险人已经取代被保险人之地位而保有对第三人之损害赔偿请求权,可以保险人自己的名义行使。笔者认为,《海诉法》第94条明确规定“保险人应当以自己的名义向该第三人提起诉讼”,其理论基础正在于此。

第二,移转之债权不应具有人身专属性。依据《合同法》第79条但书之三“依据法律规定不得转让”之权利应当解释为以人格权、身份权为代表的具有人身专属性之权利。中国学界一般认为,基于代位求偿权取得之权利,必须是被保险人对第三人之损害赔偿请求权是财产权,才有代位求偿权之适用。因为人格权、身份权具有享受上之专属性,仅系于特定权利主体而存在。因此,代偿求偿权仅适用于财产保险而不得适用于人身保险之中。

第三,债权之权利瑕疵亦随同移转。由于“债权移转”并不变更其同一性,故而债权移转之后,其上所附的权利瑕疵亦随同移转。因此,第三人可以对抗被保险人的所有事由,均可以之对抗保险人。由于《保险法》和《海商法》中没有作出规定,为避免构成法律漏洞,笔者认为应当“参照”适用《合同法》第83条之后段规定,“债务人对让与人的抗辩,可以向受让人主张”。此处的抗辩,在解释上不以狭义的抗辩权为限,而应当“包括足以阻止或排斥债权的成立、存续或行使的一切事由在内”。[14]480就抗辩的种类而言,如侵权关系场合的不可抗力、正当防卫等(《中华人民共和国侵权责任法》第三章);在合同关系的场合,如诉讼时效完成的抗辩、债权不发生之抗辩,以及基于双务合同的抗辩(如同时履行抗辩、不安抗辩等)。基于以上原理,2013年6月起生效的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第16条第2款的规定——“保险人代位求偿权的诉讼时效期间应自其取得代位求偿权之日起算”,违反了保险代位求偿权作为法定债权移转的实质,保险人从被保险人处取得的保险代位求偿权的诉讼时效起算点应与被保险人对第三人的债权请求权的时效起点相同。

第四,证明文件的交付与必要情形的告知。保险人在取得代位求偿权时,最为关心的是被保险人在该债权关系中的权利问题。而该债权关系独立于保险合同之后,保险人往往并不知情。如果被保险人不提供有关文件和情况,很可能使保险人代位求偿权无法实现。对此,《保险法》第63条、《海商法》第252条第2款均规定了“被保险人应当向保险人提供必要的文件和其所需要知道的情况”。笔者认为,此种义务的履行关乎债权移转目的之达成,自民法的角度观之,宜解释为学理上的“从给付义务”,即“其本身虽不具有独立的意义,仅具有主给付义务的功能,其存在的目的,不在于决定合同关系的类型,而是在于确保债权人的利益能够最大限度地满足”。中国学界通说认为,从给付义务可基于法律规定而产生,亦可诉请求履行,如被保险人未履行,保险人更可就其所受之损害,请求损害赔偿。[14]244

第五,债权转移之时间为法定条件满足之时。“法定债权移转”与“债权让与”两种立法例在权利移转上最大的区别在于债权移转的时间。由于中国采“法定债权移转”的立法模式,因此,在解释上宜认为“被保险对第三人之损害赔偿请求权,就于保险人向被保险人为保险给付之同时,不待被保险人另为债权表示,即法定地移转予保险人”。[1]248为此,《最高人民法院关于审理海上保险纠纷案件若干问题的规定》第13条规定,银行水单、发票等能证明保险人支付赔款的收据才是证明保险人从被保险人处获得代位权的直接和必要证据。实践中,无论是英美法系国家,还是大陆法系国家,保险人就保险事故向被保险人理赔完毕之后,通常都会要求被保险人向其出具一份《权益转让书》,或者《赔款收据及权益转让书》(Receipt and Subrogation),或者《责任解除收据及权益转让书》(Loss Discharge Receipt and Subrogation),用以证明被保险人已经收到保险人就保险事故的赔款,被保险人特此解除其就保险事故的赔偿责任,并将其对第三方的追偿权转移给保险人,允许保险人以自己(或者被保险人)①英美法系国家的权益转让书措辞一般为“以被保险人名义”进行追偿,而中国法律要求“以自己名义”进行索赔,为了保护保险人利益,方便后期在国内外进行诉讼,建议国内保险人在处理国际理赔案件时,将权益转让书的措辞起草为“以自己或者被保险人名义向第三方进行索赔”。的名义向第三方进行索赔[(保险人名称)be subrogated to all our rights and have full power to act in our/your name for the purpose of recovering any indemnity from any Third Party who is responsible for the damages and losses]。在英国、美国、新加坡等国家,《权益转让书》作为债权让与凭证,是证明保险人获得代位求偿权的唯一证据。保险人是否取得代位追偿诉讼的诉权是一个程序性问题,常常依据法院地法来进行审理,因此,如果中国保险人在上述国家提起诉讼,但是仅仅根据中国法律取得了银行付款水单、发票等赔款收据,而没有从被保险人处取得《权益转让书》,则意味着保险人没有获得代位求偿权,法院会据此驳回起诉②在新加坡法院审理的M/V KATO TAKA一案中,保险人(原告)仅仅有银行的水单等付款凭证,但是没有被保险人的权益转让书,新加坡法院据此认为保险人没有取得对第三人的代位求偿权,驳回原告起诉。。

(三)被保险人处分行为对代位求偿权之影响

民法中的处分行为系“指直接使某种权利发生、变更或消灭的法律行为”。[10]520学理上一般认为,处分行为包括物权行为和准物权行为,前者是“使物权发生、变更或者消灭发生的法律行为”,而后者是指“债权转让、债务免除、无体财产权的转让等那种使物权以外的权利产生终局性发生、变更、消灭残留其履行问题的行为”。[17]于代位求偿场合,需要探讨的正是被保险人对第三人之债权予以放弃的“准物权行为”之效力及其对代位求偿权的影响。对此,中国立法不无检讨的余地。

《保险法》第61条第1款规定:“保险事故发生后,保险人未赔偿保险金之前,被保险人放弃对第三者请求赔偿的权利的,保险人不承担赔偿保险金的责任。”被保险人的弃权必然导致保险人代位求偿权的落空,因此免除保险人的赔偿责任无可厚非。但是在第三人于保险事故只承担部分责任的场合,保险人完全不承担保险赔偿则有失公平。笔者认为,《海商法》第253条所规定的“保险人可以相应扣减保险赔偿”与《保险法》相比更为公平合理,值得《保险法》借鉴。与此同时,《保险法》第61条第2款规定:“保险人向被保险人赔偿保险金后,被保险人未经保险人同意放弃对第三者请求赔偿的权利的,该行为无效。”在保险人向被保险人赔偿保险金后,被保险人对第三人之债权已经移转至保险人,因此从理论上看,此时被保险人已无权利可供“处分”,其处分行为自始应无效。[18]然而问题在于,如此武断地否定被保险人与第三人之间的意思表示来保障保险人的代位求偿权是否代价过大?为保险人之利益而断然否定第三人之利益是否理所当然?笔者认为,这暴露出以“保险人支付保险赔偿”为时间点来彰显债权移转的重大弊端:缺乏公示,不利于保障第三人之利益。

(四)代位求偿权应适用“让与通知”规则

司玉琢教授曾经提出,代位求偿系债权的法定移转,故不适用《合同法》第80条关于债权“让与通知”之规定。[16]614笔者认为,这一观点看似合理,但在实践中不具可操作性,有悖于私法秩序之稳定。申言之,债权移转在实践中没有相应的公示方法,[19-21]其结果并不必然为第三人知晓。[22]因此,如果未经公示的权利变动强加于善意第三人,则必然动摇私法秩序,不利于交易安全。

在保险人支付保险赔偿后,被保险人对于加害第三人的权利在受保险给付的范围内,债权已经法定移转至保险人,但此后果仅在被保险人与保险人之间有效,对第三人则尚未发生债权移转的效力。此时第三人若向被保险人清偿债权,应以第三人善意为限,其清偿应属有效。台湾地区学者刘宗荣教授认为,“此种情形,保险人已经债权法定移转而取得代位权(债权),但是就通知加害第三人,始得对抗加害第三人(‘民法’第 297 条参照)”。[1]263由于中国台湾地区“民法”第297条与《合同法》第80条第1款措辞相同,故而尽管代位求偿权在性质上属“法定之债权移转”,但于善意第三人之场合,仍应适用《合同法》第80条,以“让与通知”作为“债权移转”对第三人(即债务人)生效之要件,以保护善意第三人的利益。笔者同时认为,在认可善意第三人清偿效力的前提下,同时赋予保险人以不当得利返还请求权,可保障当事人之间的利益公平。

五、结语

保险法中的“代位求偿”与民法中的“代位”有着与生俱来的历史渊源,英美法下广义的代位是指当事人在支付了债务人的债务后,取代债务人之地位并享有其权利与救济;狭义上的代位仅指保险法中的代位求偿。大陆法系中的“代位”往往指债权法中的“清偿代位”,其性质是债权移转。代位求偿是民法中“公平原则”与保险法“补偿原则”所契合而成的必然产物。在债权让与和法定债权转移两种立法模式中,《保险法》和《海商法》选择了后者。在法定债权转移的本质之下:债权由让与人转移于受让人,因此保险人以自己的名义行使代偿求偿权;移转之债权不应具有人身专属性,因此代位求偿仅适用于财产保险而不得适用于人身保险之中;债权之权利瑕疵亦随同移转,因此第三人可以对抗被保险人的所有事由,均可以之对抗保险人;证明文件的交付与必要情形的告知为债权让与人的从给付义务,如被保险人未履行,保险人更可就其所受之损害,请求损害赔偿;债权转移之时间为法定条件满足之时,因此保险代位求偿权的转移时间为保险人向被保险人为保险给付之同时,从而确定了中国法下银行水单、发票等赔款收据才是证明保险人获得代位权的直接证据,而非英美法下的《权益转让书》;债权转移后,债权让与人已无权利可供“处分”,其处分行为自始应无效,因此被保险人放弃对第三人债权的行为无效。被保险人作为无权处分人,放弃第三人之债权的,于善意第三人之场合,仍应适用“让与通知”作为“债权移转”对第三人(即债务人)生效之要件,以保护善意第三人的利益。

[1]刘宗荣.新保险法:保险契约法的理论与实务[M].北京:中国人民大学出版社,2009.LIU Zong-rong.New insurance law:theory and practice of insurance contract law[M].Beijing:China Renmin University Press,2009.(in Chinese)

[2]陈欣.保险法[M].北京:北京大学出版社,2011.CHEN Xin.Insurance law[M].Beijing:Peking University Press,2011.(in Chinese)

[3]孙积禄.保险代位权研究[J].法律科学(西北政法学院学报),2003(3):81-88.SUN Ji-lu.Research on insurance subrogation[J].Sciences of Law(Journal of NorthWest University of Politics and Law),2003(3):81-88.(in Chinese)

[4]GARNER B A.Black’s law dictionary[M].St.Paul:West Group,2004:4776.

[5]李锡鹤.民法原理论稿[M].北京:法律出版社,2009:215.LI Xi-he.The principles of civil law[M].Beijing:Law Press,2009:215.(in Chinese)

[6]史尚宽.债法总论[M].北京:中国政法大学出版社,2000:804-805.SHI Shang-kuan.Law of obligation[M].Beijing:China University of Political Science and Law Press,2000:804-805.(in Chinese)

[7]罗斯科·庞德.法理学(第二卷)[M].邓正来,译.北京:中国政法大学出版社,2007:124-125.POUND R.Jurisprudence(Vol.II)[M].translated by DENG Zheng-lai.Beijing:China University of Political Science and Law Press,2007:124-125.(in Chinese)

[8]李玉泉.保险法[M].北京:法律出版社,2003:88-90.LI Yu-quan.Law of insurance[M].Beijing:Law Press,2003:88-90.(in Chinese)

[9]梁慧星.民法总论[M].北京:法律出版社,2001:44-45.LIANG Hui-xing.General principles of civil law[M].Beijing:Law Press,2001:44-45.(in Chinese)

[10]王利明.民法总则研究[M].北京;中国人民大学出版,2003.WANG Li-ming.On the general principles of civil law[M].Beijing:China Renmin University Press,2003.(in Chinese)

[11]韩世远.合同法总论[M].北京:法律出版社,2011:457-458.HAN Shi-yuan.The law of contract[M].Beijing:Law Press,2011:457-458.(in Chinese)

[12]傅廷中.海商法论[M].北京:法律出版社,2007:498.FU Ting-zhong.Maritime law[M].Beijing:Law Press,2007:498.(in Chinese)

[13]傅廷中.保险法论[M].北京:清华大学出版社,2011:78-80.FU Ting-zhong.Law of insurance[M].Beijing:Tsinghua University Press,2011:78-80.(in Chinese)

[14]司玉琢.海商法专论[M].北京:中国人民大学出版社,2007:614.SI Yu-zhuo.Maritime law monograph[M].Beijing:China Renmin University Press,2007:614.(in Chinese)

[15]海因·克茨.欧洲合同法(上卷)[M].周忠海,李居迁,等,译.北京:法律出版社,2001:410.KOTZ H.European contract law(Vol.I)[M].translated by ZHOU Zhong-hai,LI Ju-qian,et al.Beijing:Law Press,2001:410.(in Chinese)

[16]迪特尔·梅迪库斯.德国债法总论[M].杜景林,卢谌,译.北京:法律出版社,2004:539.MEDICUS M.Germany law of obligation[M].translated by DU Jing-lin,LU Zhan.Beijing:Law Press,2004:539.(in Chinese)

[17]我妻荣.新订民法总则[M].于敏,译.北京:中国法制出版社,2009:231-232.WAKATSUMA S.The principles of civil law[M].translated by YU Min.Beijing:China Legal Publishing House,2009:231-232.(in Chinese)

[18]羊焕发,吴兆祥.保险法[M].北京:人民法院出版社,1999:160.YANG Huan-fa,WU Zhao-xiang.Insurance law[M].Beijing:People’s Court Press,1999:160.(in Chinese)

[19]崔建远.合同法总论(中卷)[M].北京:中国人民大学出版社,2012:387.CUI Jian-yuan.The law of contract(Vol.Ⅱ)[M].Beijing:China Renmin University Press,2012:387.(in Chinese)

[20]潘勇锋.债权转让通知问题探析[M]//奚晓明.民商事审判指导(2007年·第2辑).北京:人民法院出版社,2008:192.PAN Xiu-feng.On the notification in the assignment of creditor’s right[M]//XI Xiao-ming.Guide on Civil and Commercial Trial(2007·VolⅡ).Beijing:People’s Court Press,2008:192.(in Chinese)

[21]冯晓青.当代中国民商法若干问题研究[M].北京:中国人民公安大学出版社,2006:395.FENG Xiao-qing.Research on issues of civil& commercial law in contemporary China[M].Beijing:People’s Public Security U-niversity of China Press,2006:395.(in Chinese)

[22]王恒斯.困境与出路:中国法中的“转租收入”留置权——以《中华人民共和国海商法》第141条为视角的解释论[J].中国海商法年刊,2011(4):75.WANG Heng-si.The owner’s lien on“earnings from the sub-charter”in China:its puzzle and solution—interpretations from the view of CMC article 141[J].Annual of China Maritime Law,2011(4):75.(in Chinese)