接力链螺旋循环技术

王 博,李智勇,黄家权,张俊霞

(1.河海大学 水利水电学院,南京 210098;2.华北水利水电大学管理与经济学院,郑州 450011;3.中国葛洲坝集团 三峡建设工程有限公司,湖北 宜昌 443002)

1 研究背景

W.A.Shewhart于1930年首次提出了由设计开始,经由制造、销售、实用检测,再由检测结果来做改善的生产模式,以及不断地循环这4个步骤,以愈来愈低的成本无休止地提高质量,称为休哈特循环(Shewhart Cycle)[1]。戴明(Edwards Deming)博士于1950年将休哈特循环在日本广泛宣传和运用于持续改善产品质量的过程中,其间,日本管理者发现该循环不仅是一种持续改善循环,还是一种不断学习的循环,即计划、执行、检讨(研究)、改进(行动),简称PDCA(或PDSA)循环,随后,日本企业将这种方法采用,并称之为戴明循环[2]。

PDCA循环是能够使任何一项活动有效进行的一种合乎逻辑的工作程序,是全面质量管理所遵循的科学程序,提高产品质量、改善企业运营管理的重要方法,也是质量保证体系运转的基本方式。费根堡姆于1961年提出的全面质量管理,其活动的全部过程就是按照“质量标准的制定、评价符合标准的程序、采取措施及改进质量计划”实现质量目标的过程,即按照PDCA循环,不停顿地周而复始地运转。

PDCA循环涵盖了前馈控制、同期控制和反馈控制等环节,周而复始,循环控制,为有效保障系统秩序、工艺质量、过程优化提供了理论框架。PDCA理论广泛存在于各个领域,现已成为管理学中的一个通用模型。经过多年的发展,PDCA循环理论已应用于绩效管理[3]、医疗服务质量改进[4]、知识管理[5]、持续改进[6]、安全管理[7]等方面,并获得了积极的效果。

PDCA理论应用中取得了巨大的成效,同样也伴随出现了许多问题:①循环过程不含有人的创造性的内容,它只是让人如何完善现有工作,所以这导致惯性思维的产生,习惯了PDCA的人很容易按流程工作,作为Check环节,容易陷入模式思维,即是否按预定框架实现,这也可能抹杀创新灵感;②PDCA各个部门相互独立,各环节都是固定的,按章办事,缺乏相互信息的沟通及相互协作的意识;③受“下一个环节就是用户”、“用户就是上帝”思想的局限,而没有“上下环节互为对方服务”的意识,即没有接力的思想,“P”“D”“C”及“A”前后各环节交接占用时间较多,有时甚至比环节本身占用时间还长,从而造成延误;④利用检验数据了解流程,作为持续改善的基础,然而,一些重要的信息并不是从数据上反映出来的,如施工人员的某些想法,由于自身知识条件有限,没办法用数据表达,从而忽略了一些重要的信息来源。

虽然PDCA循环广泛应用于各个领域,但是少见对该理论本身的研究。为了解决问题①,一些学者对循环本身做了一些改进,如在“Do”环节中加入一部分“Try”的思想,可有助于发现寻求新的东西;在“Check”环节中加入一部分“Study”思想,秉承学习的心态时刻保持敏锐问题的捕捉(戴明博士也是主张此观点的,即PDSA循环);为了应对生产中的突发状况,除原始计划外,制定临时补充计划[8];为了保证改进工作符合区域行业经济和社会发展,提取并强化了R(research,调研)环节,形成新的RPDCA循环[9];兖州煤业公司结合煤炭行业特色,创造性地提出了三维PDCA循环,使得PDCA在各时间段、各流程、各环节上三维推进质量工作[10]。已有研究虽然在执行过程中针对不同的领域赋予了新的思想,发挥了不同的作用,但没有根本解决以上提出的问题;另一方面,上述PDCA原理在应用中存在的4个问题也反映了其工作效率有待提高,基于此,本文提出了接力链螺旋循环技术。

2 接力链螺旋循环模型构建

2.1 理论基础

2.1.1 学习理论

人的学习有3种形式:以视觉型为主、以语言型为主及以动作参与型为主。随着社会分工越来越细,专业化程度越来越高,既定目标由不同学习类型的人共同完成。我国哲学家熊十力曾提出“性智”与“量智”的概念,从知识侧面来看,“量智”涉及显性知识的获取、探究与运用,“性智”则涉及隐性知识的获取、探究与运用,二者相互结合成为创新的基础。接力链螺旋循环注重人与人的相互沟通与协作,注重信息、知识的共享,注重将“性智”与“量智”结合,挖掘隐性知识,提高系统的创造性。

2.1.2 接力链理论

为了研究非线性作业工序如何自动衔接、如何保持自身运行的最佳状态以及如何创造和保护相应的外部环境,程庆寿[11]于1991年首次提出了接力操作法,该方法打破了全面质量管理中强调的“下道工序就是用户”、“用户就是上帝”思想的局限性,而强调“上下道工序互为对方服务”的观点;并于1993年提出了接力技术[12],其原理为以具体工序为“基本元素”,研究其对上工序的“接”、对本工序的“作”(或“运”)和对下工序的“交”的最佳协调动作。接力链在接力技术的基础上提出,是指生产活动中环节与环节之间通过运作、协作及交接过程形成的从起始环节到终止环节的接力网链,每个环节相当于链中的一环,环环相扣,形成一个相互联系的整体。在接力链螺旋循环中,“P”“D”“C”“A”各环节间采用接力链无缝交接技术进行交接,通过运作、协作及交接过程形成螺旋上升的接力网链。

2.1.3 系统理论

由学习原理可知环节间相互协作的重要性,而各环节又具有权利上的相对独立性,作为管理者,必须赋予各环节足够的权利、知识和能力,各环节研究各自所负责的流程,可更深刻地了解流程变异的根源,分析哪些是系统变异或特殊变异。在系统中,员工不是处于简单的被管理和被监控的位置,而是被充分调动积极性,参与管理系统的建立与运行。

2.2 模型构建

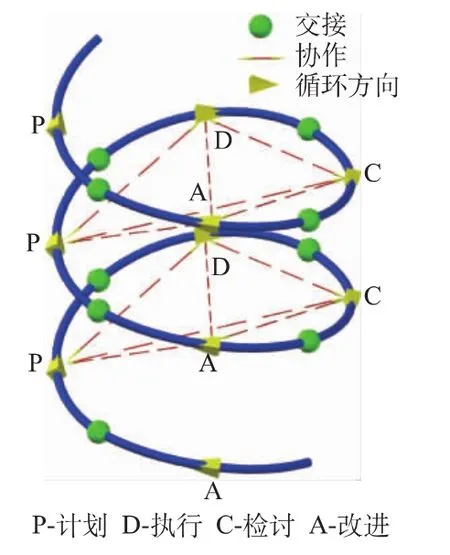

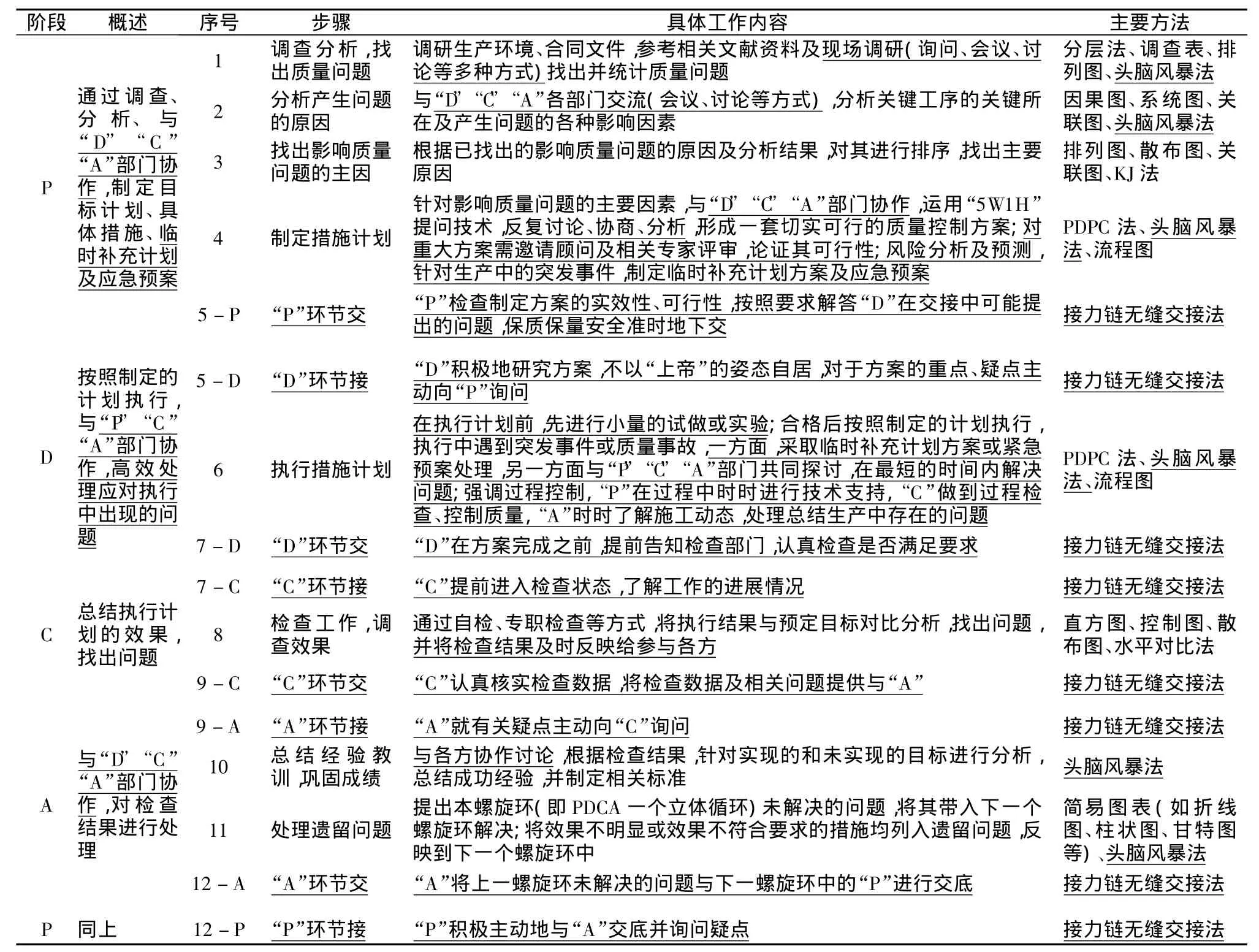

接力链螺旋(Relay Chain Helix,RCH)循环技术是指由计划开始,经由执行、检查(研究),再由检查结果持续改善的生产模式,在整个生产过程中,“P”“D”“C”“A”各部门职责相对独立,信息相互沟通,工作相互协作,前后环节采用接力链无缝交接技术自动衔接,不断循环以上4个步骤,形成的螺旋上升的质量持续改进模型。RCH循环克服了PDCA循环中的“惯性思维”、“缺乏相互信息沟通及相互协作意识”、“没有上下环节互为对方服务的意识”及“利用检验数据了解流程”等缺陷,有助于提高持续改进的质量与效率,RCH循环的核心是通过持续不断地改进,使事物在有效控制状态下向预定目标发展。RCH循环模型如图1所示。

图1 RCH循环模型Fig.1 RCH circulation model

3 接力链螺旋循环分析

3.1 RCH循环的步骤

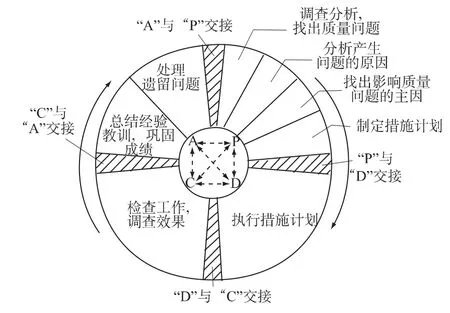

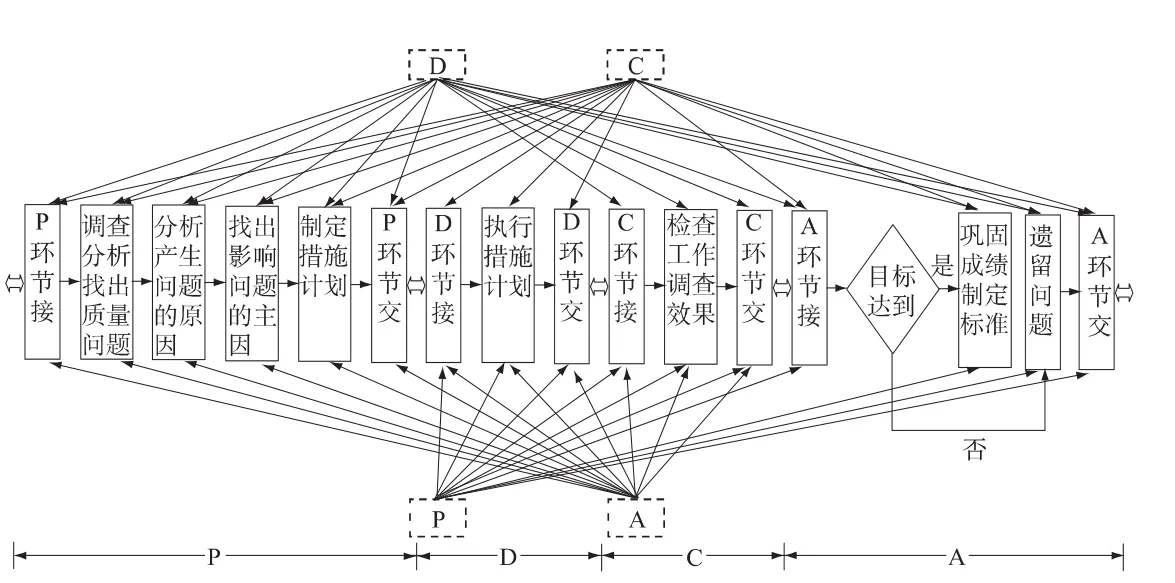

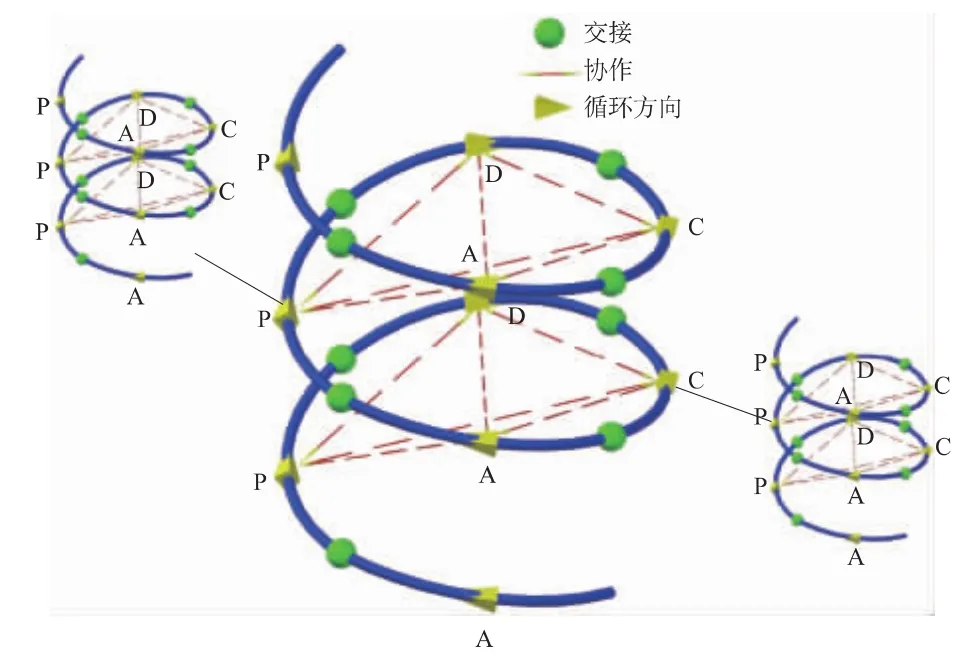

RCH是由螺旋环组成,1个螺旋环就是1个立体的PDCA循环,RCH循环主要由4个阶段组成,分为12个操作步骤。RCH循环12步骤平面图如图2所示,RCH循环操作流程图如图3所示,RCH循环的4阶段及12步骤内容如表1所示。

3.2 RCH循环的特点

(1)RCH循环由计划(Plan)、执行(Do)、检查(Check)和处理(Action)4个阶段组成,可分为12个步骤。实施中注重环节间相互沟通与协作及知识共享(图1中双虚箭线所示),注重环节交接(图1中圆球所示),提高了系统的创造性及改进效率。

图2 RCH循环12个操作步骤Fig.2 Twelve steps of RCH circulation

图3 RCH循环操作流程Fig.3 Flow chart of RCH circulation operation

表1 RCH循环的4阶段及12步骤内容Table 1 Four stages and 12 steps of RCH circulation

(2)每个RCH循环并不是简单的重复运转,而是一个螺旋上升的循环,每上升一个螺旋环就解决了一些问题,未解决的问题进入下一个螺旋环。

(3)大RCH循环中套小RCH循环,即在某一阶段也会存在制定实施计划、落实计划、检查计划的实施进度和处理的小RCH循环,根据各个阶段的不同目标,应用各自的RCH循环,层层循环,形成持续改进的立体循环套,如图4所示。大RCH循环是小RCH循环的母体和依据,小RCH循环是大RCH循环的分解和保证,彼此协同,互相促进。

图4 持续改进的立体循环套Fig.4 Three-dimensional loop set of continuous improvement

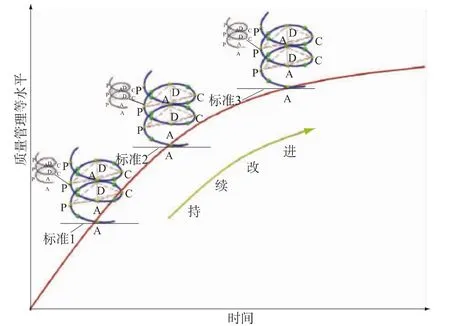

(4)RCH循环并不是停留在一个水平上的循环,当某一流程在RCH循环持续改进的方法运用下,达到统计控制状态后,可提高标准,进入下一过程的RCH循环。系统的持续改进是沿着质量(管理等)曲线上升的,在曲线的前段,运用RCH循环方法,质量(管理等)水平上升很快,其变异主要来源于系统,RCH循环的作用主要是改进;当质量达到较高水平时,提高质量(管理等)水平比较困难,变异主要来源于特殊变异,此时RCH循环的主要作用是维持。RCH循环不断提升曲线示意图如图5所示。

图5 RCH循环不断提升曲线Fig.5 Continuous rising curve of RCH circulation

(5)科学管理方法的综合应用。RCH循环应用以老QC 7种工具、新QC 7种工具、简易图表(折线图、柱状图、甘特图等)、水平对比法、头脑风暴法及流程图等作为进行工作和发现解决问题的工具。

4 实例应用

RCH循环技术已成功应用于三峡三期工程大体积混凝土施工的质量控制中,提高了混凝土浇筑质量,使大坝提前9个月全线建成,创造了混凝土大坝无裂缝的施工奇迹。现以RCH循环技术在大坝混凝土温控中改进高温季节3 m升层同仓号(B仓)存在不同标号混凝土的个性化通水方法为例说明其应用。

在大体积混凝土内部埋设冷却水管进行通水冷却是降低坝体混凝土温度的主要方法,针对大体积混凝土不同龄期水化热的发展特点、不同季节内外温差的不同要求,以及满足混凝土块体间接缝灌浆施工的温度需要,在通水冷却过程中,需根据坝体内混凝土温度变化情况,采取个性化通水方法,减少混凝土内的拉应力,达到防止混凝土出现裂缝的目的。为了确保三峡三期工程2006年5月大坝全线达到高程185 m,加快工程施工进度,在三期厂坝钢管坝段甲块进水口封顶后,在高程123 m以上开始采用3 m升层施工方案[13-14]。3 m升层需要解决的主要问题之一是高温季节混凝土温控,而同仓号存在不同标号混凝土的温控又是其重点和难点。以下将阐述B仓施工中业主(统筹、协调、综合管理等职责,A)、设计方(P)、监理方(C)及施工方(D)如何通过相互协调,充分发挥各自职能,成功实现了B仓的温控目标。

P阶段:计划的制定。施工人员在即将完成E仓(B仓的前一仓)混凝土浇筑,准备制定B仓的备仓计划时,发现B仓为3 m升层且存在不同标号混凝土。由于刚开始采用3 m升层施工,原有设计方案仅说明高温季节3 m升层混凝土浇筑冷却水管的布设:混凝土仓位底部布置一层黑铁冷却水管(Ф25 mm),间距1.5 m;在混凝土浇筑1/2的水平面上布置一层塑料冷却水管(Ф32 mm高密聚乙烯HDPE),间距1.5 m。由于没有关于同仓位存在不同标号混凝土的冷却水管布置方案,施工方一方面继续进行E仓的混凝土浇筑施工,另一方面,第一时间将该情况反映给业主、设计方及监理方。

业主、监理及设计收到施工方反映的情况后,令各驻现场人员会同施工人员深入了解情况,收集当前气温、大坝混凝土温度、通水水温等资料,并于4 h后,在施工现场业主主持召开四方会议,共同探讨冷却水管的布置方案。

施工方建议:由于高标号混凝土水化热产生的热量较大,可在高标号混凝土底层及中间层均布置间距为1.0 m的黑铁管,低标号区按原设计要求布置。监理方对以上方案提出异议:若采取以上方案,在通水冷却后可能导致高低标号混凝土内部温度分布不均匀,从而导致裂缝,故建议不改变冷却水管的布置,而采取高低标号混凝土初期通水时通不同流量、不同水温的冷却水,从而使混凝土内部温度分布均匀。设计方认为施工方及监理方的建议均存在合理性,但还需进一步计算验证。业主决定次日再次召开四方会议,确定冷却水管的布设方案。

第一次会议后,设计方参考现场收集数据、相关技术标准、以往高标号区冷却水管的布设方案及施工方与监理方的实施建议,并进行相关的计算与核算,初拟实施方案,次日会议上与各方探讨。设计方提供方案:高标号区混凝土底层黑铁管加密布置,间距1.0 m;中间层塑料管加密布置,间距1.0 m。但监理方和施工方仍提出混凝土内部温度不均匀的问题,设计方建议:浇筑仓内增加测温管的布置,加强对高标号混凝土内部最高温的观测,根据实时温度测量值控制冷却水管流量与通水时间,从而解决混凝土内部温度不均匀问题。至此,各方达成统一意见,随后,设计制定了如下具体的措施计划。

(1)“P”与“D”交接:设计方检查制定方案的时效性、可行性,向施工方说明方案实施的重点、难点,施工方积极研究方案,对方案的疑点主动向设计方询问。

(2)D阶段,方案的实施:施工方认真按照措施计划布置冷却水管及测温仪,业主、设计及监理方在施工中给予协作和支持,如业主(或监理方)协调施工中的资源配置,设计方为施工方提供技术支持等。

(3)“D”与“C”交接:施工方在完成冷却水管布置之前,提前告知监理方,监理方提前进入检查状态,以缩短施工方与监理方的交接时间。

(4)“C”阶段,检查:监理方通过旁站、巡视检查、抽检等方式对冷却水管间距、测温管埋设等进行过程控制与检查,将执行结果与预定目标对比分析,并及时将检查结果反映给参建各方。

(5)“C”与“A”交接:监理方将检查数据、检查结果提供给业主方,业主方就相关疑点与监理方沟通、询问。

(6)“A”阶段,处理:业主方根据监理方提供的检查结果,召开四方会议,认为施工方冷却水管的布置已达到设计要求,但是否可确保混凝土内部温度分布均匀,还需要在B仓开仓后,根据测温管的测量数据,确定初期通水的流量与通水时间。由此进入下一个RCH螺旋环,解决初期通水的相关问题。

通过RCH循环技术的应用,最终形成了高温季节3 m升层同仓号存在不同标号混凝土个性化通水方法(仅描述与其他部位个性化通水的不同之处)[14-15]:

(1)在混凝土仓位底部布置1层黑铁管,高标号区域间距按1.0 m控制,低标号区域间距按1.5 m控制;在混凝土浇筑高度1/2的水平面上布置一层塑料冷却水管,高标号区域间距按1.0 m控制,低标号区间距按1.5 m控制。

(2)浇筑仓内分区域增布测温管。

(3)开仓即通制冷水,前3~5 d采用大流量(25~30 L/min)通水,待最高温度出现后,改成小流量(18~20 L/min)通水,有效控制混凝土内部最高温度,并防止对混凝土的过速冷却。

(4)为避免初期通水冷却造成同仓号内高、低号区混凝土内部温度分布不均匀,初期通水时间低标号区按7~10 d,高标号区按10~14 d控制。

5 结语

RCH循环技术能够使任何一项活动有效进行的一种合乎逻辑的工作程序,涵盖了前馈控制、同期控制及反馈控制等各环节,为有效保障系统秩序、工序质量、过程优化提供了新的理论框架。RCH循环技术具有周而复始、循环控制、逐步提升等特点,较传统的PDCA循环有以下优点:

(1)RCH循环技术注重环节与环节间的相互沟通与协作,注重信息、知识的共享,有利于挖掘隐性知识,提高系统的创造性。

(2)不以检查数据作为持续改善的唯一信息来源,强调信息来源的多元性,提高了改进的质量。

(3)RCH循环技术体现了接力链的思想,即摆脱了全面质量管理中“下一环节就是用户”、“用户就是上帝”思想的局限性,而强调“上下环节互为对方服务”的观点,注重环节的交接,确保达到无缝交接(交接不占用时间),提高了持续改进的质量和效率。

[1]SHEWHART W A.Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control[M].New York:Dover Publications,1986:4-5.

[2]LATZKO W J,DAVID M.Saunders,Four days with Dr.Deming:A Strategy for Modern Methods of Management[M].UK:Addison-Wesley Education Publishers Inc,1995,(1):10-23,60-77.

[3]CHANG J I,LIANG C L.Performance Evaluation of Process Safety Management Systems of Paint Manufacturing Facilities[J].Journal of Loss Prevention in the Process Industries,2009,22(4):398 -402.

[4]TYE M J,WHEELER W E.Applying Focus-PDCA Methodology to Improve Patient Meal Service Practices[J].Journal of the American Dietetic Association,2007,(8):A71.

[5]MICI'CZ,MICI'CM,BLAGOJEVI'C M.ICT Innovations at the Platform of Standardisation for Knowledge Quality in PDCA[J].Computer Standards& Interfaces,2013,36(1):231-243.

[6]ZHANG Q Y,SUN X F,WANG C.The Quality Management of Food Cold Chain Logistics Based on PDCA Cycle[J].Advanced Materials Research,2012,(424/425):1338-1341.

[7]李仲学,曹志国,赵怡晴.基于Safety case和PDCA的尾矿库安全保障体系[J].系统工程理论与实践,2010,30(5):936 -944.(LI Zhong-xue,CAO Zhi-guo,ZHAO Yiqing.Safety Case and PDCA Based Safety Assurance System for Mine Tailings Facilities[J].Systems Engineering-Theory& Practice,2010,30(5):936-944.(in Chinese))

[8]冯 晨.基于新PDCA环的精益生产应用研究[D].南京:南京理工大学,2007.(FENG Chen.Application Research on Lean Production Based on New PDCA Loop[D].Nanjing:Nanjing University of Science and Technology,2007.(in Chinese))

[9]潘 峰,冯雪萍,刘轶宏.构建R-PDCA循环推进高职课程改革[J].实验技术与管理,2012,29(10):139-141.(PAN Feng,FENG Xue-ping,LIU Yi-hong.Constructing R-PDCA Circulation to Push on Curriculum Reform in Higher Vocational Colleges[J].Experimental Technology and Management,2012,29(10):139 - 141.(in Chinese))

[10]刘满芝,周梅华,姚伟坤,等.三维PDCA循环在兖州煤业质量管理中的创新应用[J].中国煤炭,2008,34(1):61 - 63.(LIU Man-zhi,ZHOU Mei-hua,YAO Wei-kun,et al.The Innovative Applications of Three-dimensional PDCA Circulation in Yanzhou Coal Quality Management[J].China Coal,2008,34(1):61 - 63.(in Chinese))

[11]程庆寿.关于接力工作法的基本构思[J].科技进步与对策,1991,8(2):51 - 52.(CHENG Qing-shou.The Basic Idea about Relay Working Method[J].Science &Technology Progress,1991,8(2):51 -52.(in Chinese))

[12]程庆寿.接力技术的基本原理与实践[J].科技进步与对策,1993,10(1):42-44.(CHENG Qing-shou.The Basic Principles and Practice of Relay Technology[J].Science& Technology Progress,1993,10(1):42-44.(in Chinese))

[13]杨学会,范五一,李 峰.三峡三期工程大坝混凝土优质快速施工新技术研究及实践[J].水力发电学报,2009,28(6):126 - 130.(YANG Xue-hui,FAN Wu-yi,LI Feng.Research and Practice on New Technology of Concrete Rapid Construction in Three Gorges Project[J].Journal of Hydroelectric Engineering,2009,28(6):126-130.(in Chinese))

[14]三期工程混凝土温控工作小组.长江三峡水利枢纽右岸大坝与电站厂房工程温控资料汇编[R].宜昌:中国长江三峡工程开发总公司,2005:22-23,321-322.(Team of Concrete Temperature Control for the Third Phase of Three Gorges Project.Compilation of Temperature Control Data for the Right Bank of the Dam and Powerhouse in Three Gorges Project[R].Yichang:China Three Gorges Project Corporation,2005:22 -23,321-322.(in Chinese))

[15]三期工程混凝土温控工作小组.长江三峡水利枢纽三期主体工程混凝土温控总结与资料汇编[R].宜昌:中国长江三峡工程开发总公司,2007:154-155.(Team of Concrete Temperature Control for the Third Phase of Three Gorges Project.Summary and Data Compilation of Concrete Temperature Control for the Main Part of the Third Phase of Three Gorges Project[R].Yichang:China Three Gorges Project Corporation,2007:154-155.(in Chinese ))