浅论昭通汉族民歌的类型及特点

——云贵高原之歌

杨金国

(昭通学院 艺术学院, 云南 昭通 657000)

昭通市地处滇东高原,东、西、北面分别与贵州、四川接壤,南面与昆明、曲靖市为邻。整个昭通地势南高北低,属典型的山地构造地形,山高谷深,海拔高差大,最低海拔267m,最高海拔4 040m,总面积23,021kg2。气候属亚热带、暖温带共存的高原季风立体气候,年平均气温12.6℃,独特的地势使昭通形成了大山包、黄连河、铜锣坝、小草坝等独特的自然景观和迷人风光。

昭通历史悠久,文化积淀深厚,系唐继尧(云南昭通会泽人——会泽是1958年才从昭通分出去的)、龙云、卢汉、罗炳辉、姜亮夫、徐洪刚等人的故乡。昭通属于汉藏语系、北方方言区。据史料记载,它是汉代中原与边疆的通道,沿着这条通道进行着经济、文化和贸易的交流。成为历史上中原与西南边疆的纽带。古往今来,勤劳淳朴的昭通各族人民在这块富饶辽阔的土地上繁衍生息,纵情欢歌,翩然起舞,能劳善娱,在劳动中创造了多姿多彩的民族民间文化。因此,昭通民歌的传统文化源远流长,代代传承,在这里杂居的汉、苗、彝、回等民族,在长期的生产劳动和斗争实践中,发挥着自己的聪明才智,创造了大量的民歌。

勤劳善良的昭通人民常常在田间地头的劳动中,在山野的牧场上,在打柴的丛林里,在驱车赶集的道路上,在茶余饭后的闲暇时,在传统佳节的活动中和在婚丧嫁娶的仪式上,常常用民歌的形式来丰富自己的文化生活,抒发自己喜、怒、哀、乐的情怀。这些民歌从各方面反映了他们的劳动、生活、爱情、斗争、理想和愿望,表现了劳动人民真善美与假恶丑的爱憎分明、诚挚朴实的高尚情操。

解放后,在党的文艺方针指引下,有不少传统民歌注入了新的内容。有的民歌经过广大专业、业余音乐工作者的加工改造,登上了文艺舞台,并在不断的发展中,焕发着新的生命力,展示着劳动人民新时代的风貌。另外,这些民歌世代相传,承前启后,源远流长,成为本地区人民的重要文化遗产。因此,有着十分重要的调查意义。以下就昭通汉族民歌的艺术类型和体裁,昭通山歌、小调、风俗性歌曲和劳动号子等民歌及其风格特点予以阐述。

一、昭通汉族民歌按艺术类型和体裁

(一)山歌

山歌是我市流行最广,蕴藏较大的一种民歌。山歌反映的内容十分丰富,其中尤以反映爱情生活题材的为最普遍;也有一定数量是以反映劳动人民生活斗争为内容的,例如,有的是控诉反动统治者抓兵派歌的罪恶活动的;有的是描写山水树木、花鸟鱼虫等自然风物的;有的则是趣味性和科学知识性的内容等等。

昭通山歌的词,大多数是即兴编唱的,当地称作是“见子打子”。多采用比兴手法,往往是借一件事物起兴而借题发挥、触景生情,比喻巧妙,夸张有度,风趣诙谐,生动形象。曲词不固定,同一首曲调可随意填入许多不同的词。昭通山歌的词大多是四句结构和上下句结构的句式。三、五句结构的较少。句型是七言一句的较为常见,有一部分是五言句的,有极少数是六言句的,也有不太整齐的长短句。歌词大多是押韵的,一般是押一、二、四句韵脚的,有的是押二、三、四句韵脚的。

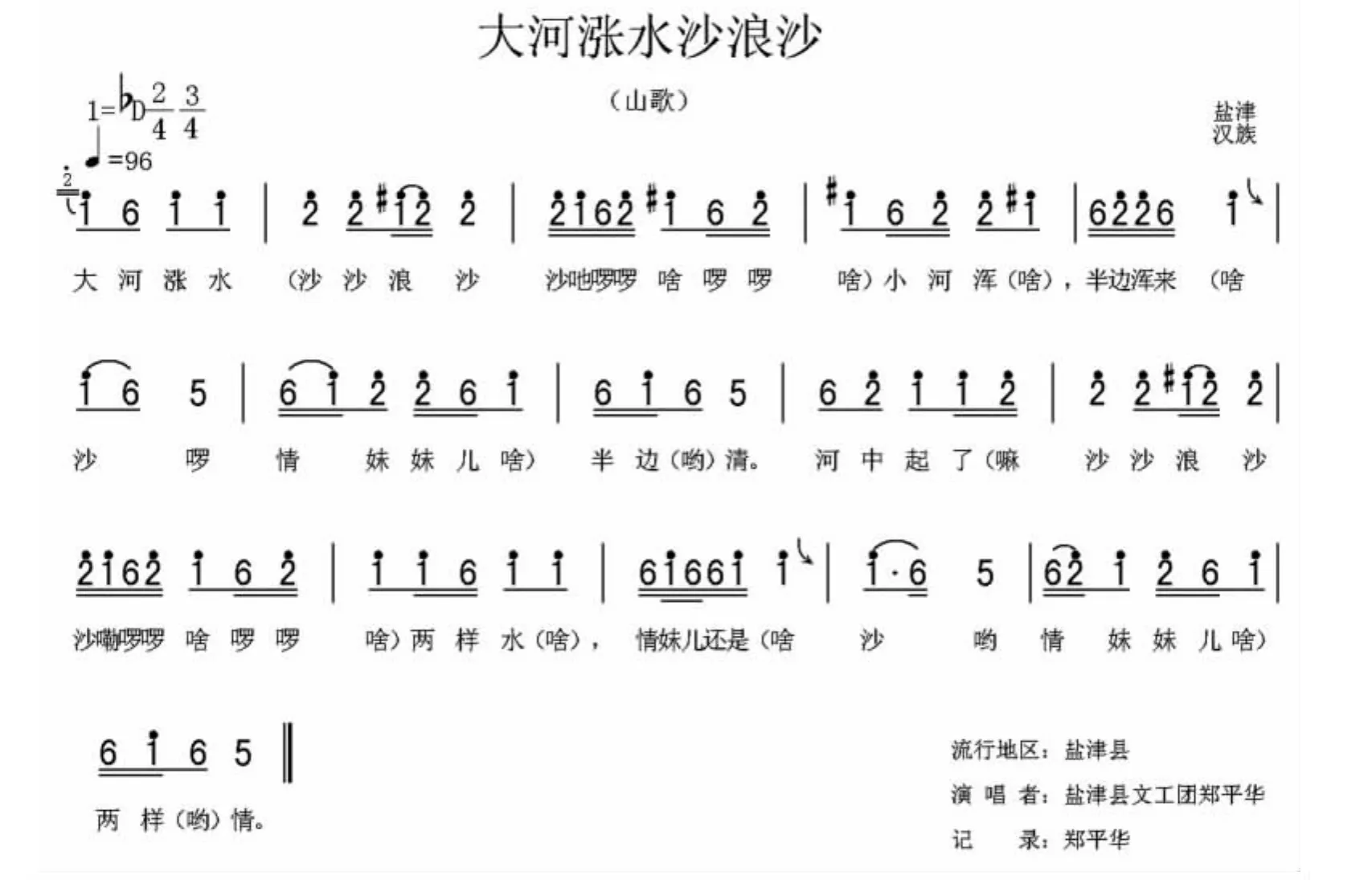

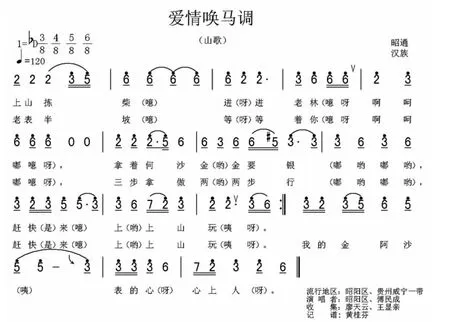

昭通山歌的曲调较为丰富,有时,同一个曲调由于地区、生活、语音、风土人情和歌词内容的不同,而有着不同的变体。特点是我市有些县、区,由于与四川、贵州两省为邻,因而在语言的声调、音乐的音调和音乐的演唱表现风格的相互影响下,都自然的吸收了毗邻地区的成分。经过长期的流传,就演变成自己特有的音乐风格,如盐津山歌“大河涨水沙浪沙”;昭通山歌“爱情唤马调”等。

山歌的曲调,一般均由四句或上下句结构的单乐段构成,由于句子的重复和衬句的加入,有的成了扩大的单乐段。多由“徵”、“商”两种五声或六声调式构成。“羽调式”则偶尔可见。

昭通山歌一般是栽插、薅草、收割的农忙时节,在田间劳动时演唱。演唱时,一人唱出,引来众咏,你唱我和,此起彼落,形成山歌的海洋。有时歌手往往用歌引来对手,于是摆开了对歌的场面。一旦歌阵摆开,歌手们大显才能,较量难解难分,没完没了。有的山歌则是山间放牧、拾柴禾、赶车路上的自唱自娱,或偶尔兴致骤生,歌邀对手,消除寂寞。可见山歌在劳动人民的生产劳动中和日常生活中,与劳动人民成了紧密伴随的朋友。如:

又如昭通坝子宽又宽(山歌歌词)

“昭通坝子(哟)宽又宽又宽,周围团转都又都是山。龙洞出股鸳又鸳鸯水,正正映着凤又凤凰山。”

另一唱词是,“昭通坝子宽又宽,咕噜团转都是山,中间有只金凤凰,山头山尾路弯弯。”《昭通坝子宽又宽》这首歌里唱的金凤凰指的就是昭阳区城南郊风景秀美的凤凰山。它是著名的“昭阳八景”之一,矗立在平坦宽阔的昭通坝子中央,恰似一道翠绿的屏障,山顶的地势十分平缓,俨然是一个绿色的大健身房。整个凤凰山形成一个诺大的公园,已经形成现代人爬山健身、鸟瞰昭通坝子和城市、休闲娱乐的初步规模。等等。

(二)小调

小调在我市民歌中数量很多,涉及的生活十分宽广,表现的形式和风格十分多样。如:“打扮歌”、“绣荷包”、“点兵歌”、“十想歌”等,在我区均有流行。

小调所反映的内容十分丰富。有反映劳动人民追求自由婚姻、渴望幸福生活、反对封建礼教和包办婚姻制度的。有揭露和控诉封建统治和剥削罪恶的。有劳动人民当长工的苦难生活的。有劝夫行好的。有传授科学知识的。有陈述历史事件、传统故事及自然风物的。

一般的唱词较长,少则一、二段,多则二十多段。词曲比较固定,叙事性较强,叙事中常常有夹白和口语化的歌词。

小调的唱词结构多为多段分节歌形式。一般以两句、四句为一段的较为常见;六句的不多,三句五句为一段的很少。七言一句的较常见,五言一句的次之,六言的偶尔可见。少数不整齐的长短句也有,但是不多。

昭通小调大多是由“徵”、“商”两种五声或者是六声音阶所构成。少部分则由“羽调式”五声音阶或者是六声音阶所构成。综合调式的情况也有。

一般为四句、两句构成的单乐段,有时因衬词衬句和句子的重复而形成了扩大的乐段。往往是一个单乐段重复唱若干段词,有一腔到底的特点。

昭通小调绝大多数是节奏整齐,旋律进行平稳,音域不宽,刻画感情细腻柔和、音调朴实、简明等。如昭通“绣荷包”、盐津的“绣荷包”、巧家的“老段休妻”等。

昭通小调有一部分是节奏紧凑,旋律起伏跳跃,音调华丽婉转的。如:巧家的“娘裙带”、“送大哥”,昭通的“劝郎莫赌钱”,盐津的“小娇落在我怀中”等。

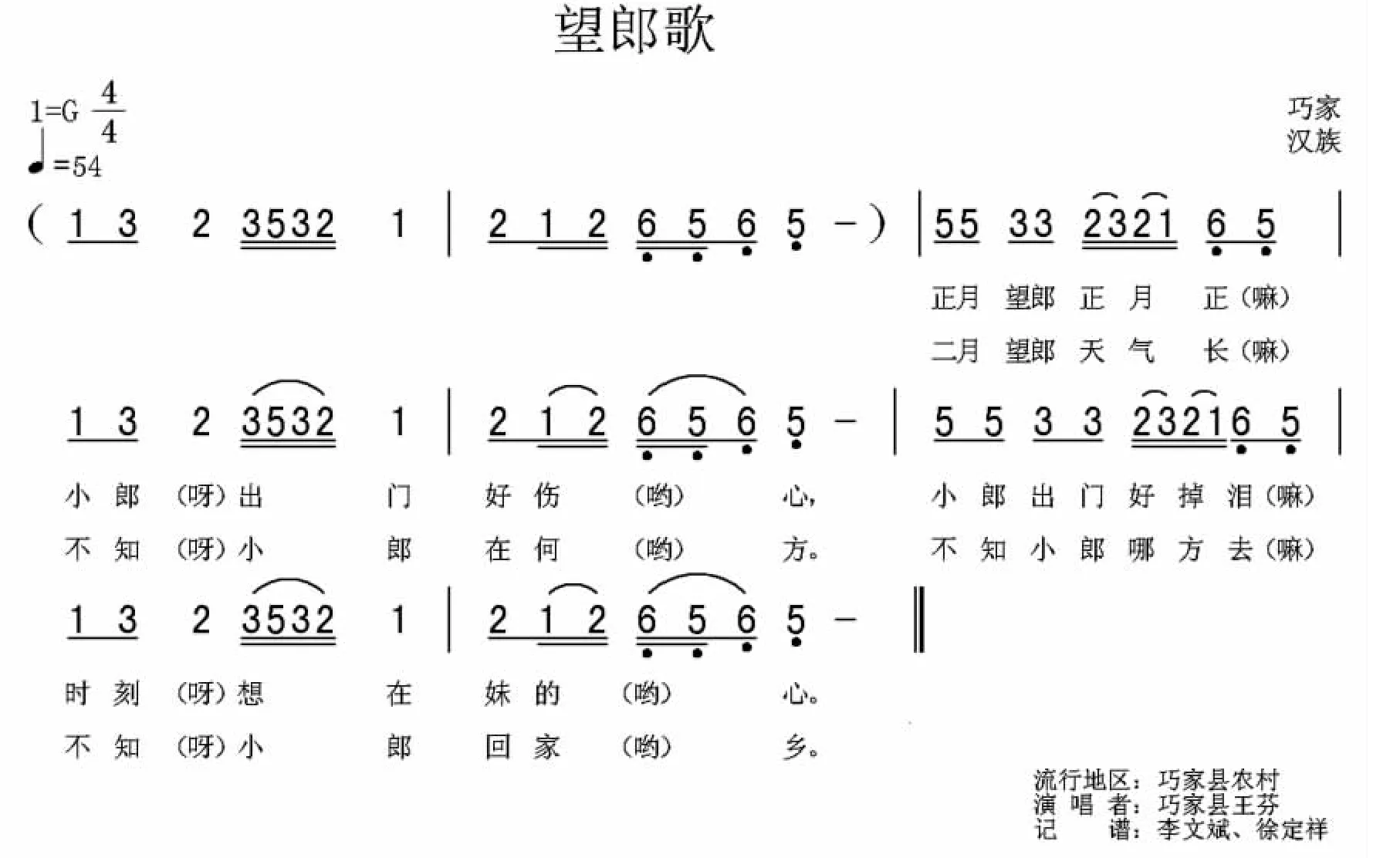

上述的这些小调因地理环境、生活习惯、地方语言的差异而各具特色。特别是与四川相邻的一些县份。这里的小调无论在语言、音乐风格上都在一定程度上受着毗邻地区的影响,虽然如此但是毕竟还是有自己的地方特色,也就是所谓的三川半的特点。如:望郎歌。

(三)风俗性歌曲

风俗性的歌曲,在昭通市的汉族民歌中,占了一定的数量,这种歌曲主要是在专门的场合下唱的。如女儿出嫁时唱的“哭娘调”,丧事时唱的孝歌等。

“哭娘调”是姑娘临嫁的头一天晚上,哭诉将要离别爹娘、亲人的难舍难分心情,和追述往事,安慰爹娘、拜别亲友。

孝歌是办丧事时唱的歌,丧家送葬的头一天晚上,为了表示对亡人的送别和哀悼,请来歌手,席地而歌,内容大多为有关的传统故事,历史事件,有即兴编制的互相对骂,或者是鞭挞主人的吝啬等。

还有一种是“过街调”,即小商贩的“叫卖调”。

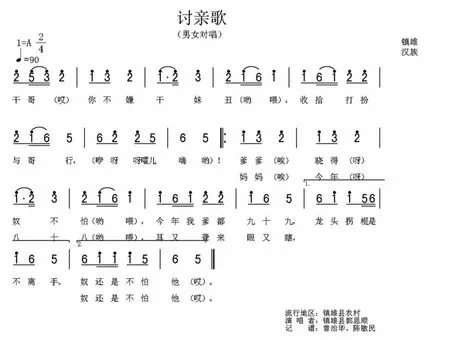

以上几种形式的曲调,构成了昭通风格性的歌曲,它具有浓郁的乡土气息和地方特色。反映劳动人民的风情习俗。如:讨亲歌。

(四)劳动号子

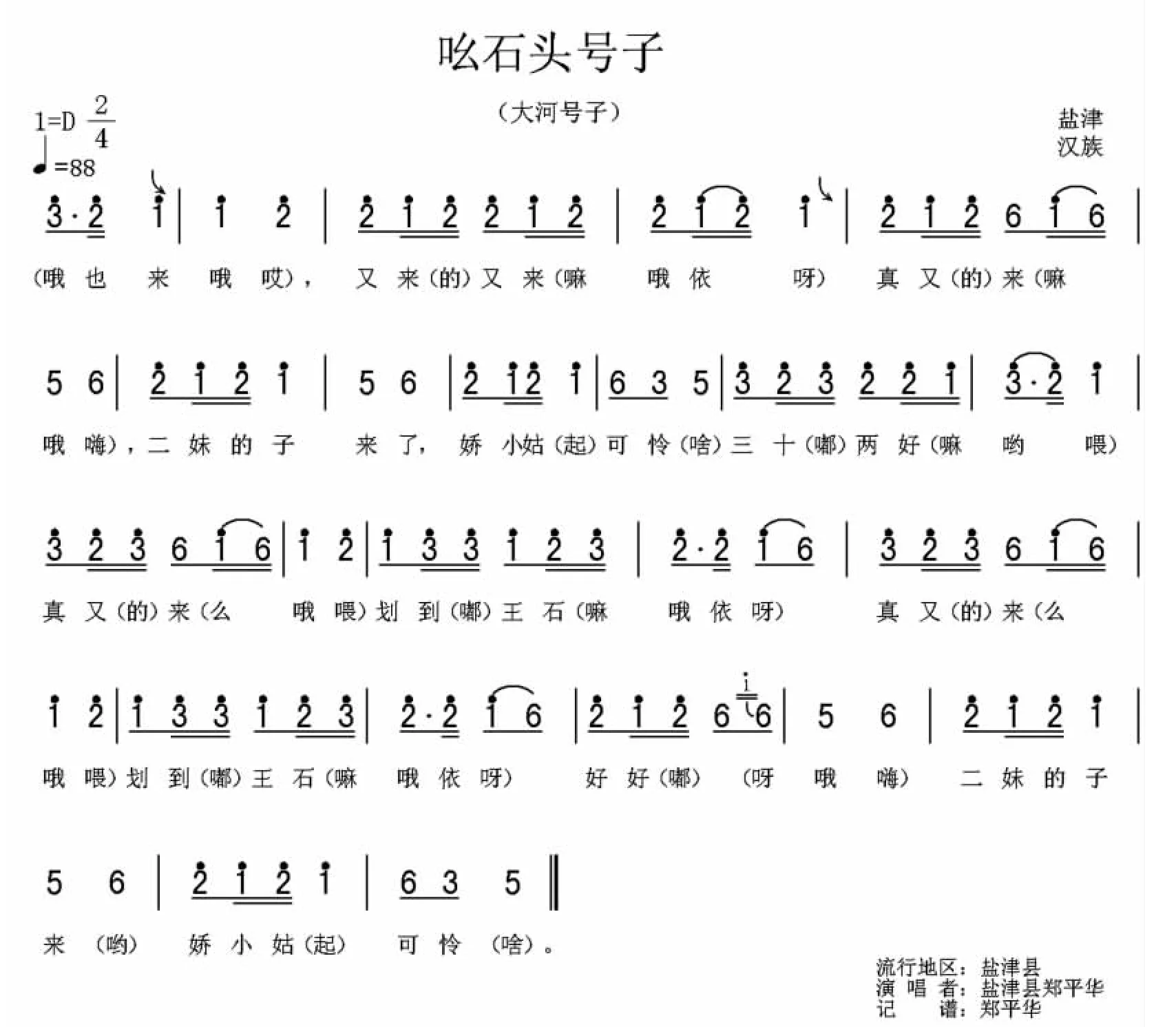

昭通民歌中,有相当一部分是劳动歌曲,如“船工号子”、“打大锤号子”、“打鼓草”、“薅秧歌”等。这些劳动歌曲伴随着不同的生产劳动,成为劳动人民生活斗争中不可缺少的伴侣。它们一方面起着组织劳动、协调动作的作用,另一方面也鼓舞了劳动热情,减少精神负担,消除疲劳。这类劳动歌曲,有着浓厚的生活气息,铿锵有力的音调,乐观向上的精神与战胜困难的气概,是劳动人民思想感情和精神面貌的直接产物。

二、昭通山歌、小调、风俗性歌曲和劳动号子等

民歌的风格特点,可大致分为下列几种:

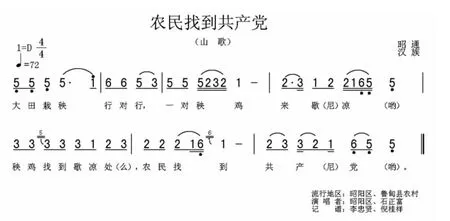

(一)节奏规整,音域广,旋律起伏大,一般在八度以上,达十一度音程,音调高亢、明朗,感情奔放、激昂,多用高腔演唱,如:昭通山歌“农民跟着共产党”、“哪朵当阳哪朵红”、“背时保长坏良心”、“你莫焦来你莫愁”等。

(二)节奏自由,旋律起伏较大,音调高亢,悠扬和谐。如巧家山歌“唱个童子配观音”、“对门唱歌什么人”,永善山歌“高山妹妹下山来”、“山歌对唱”等。

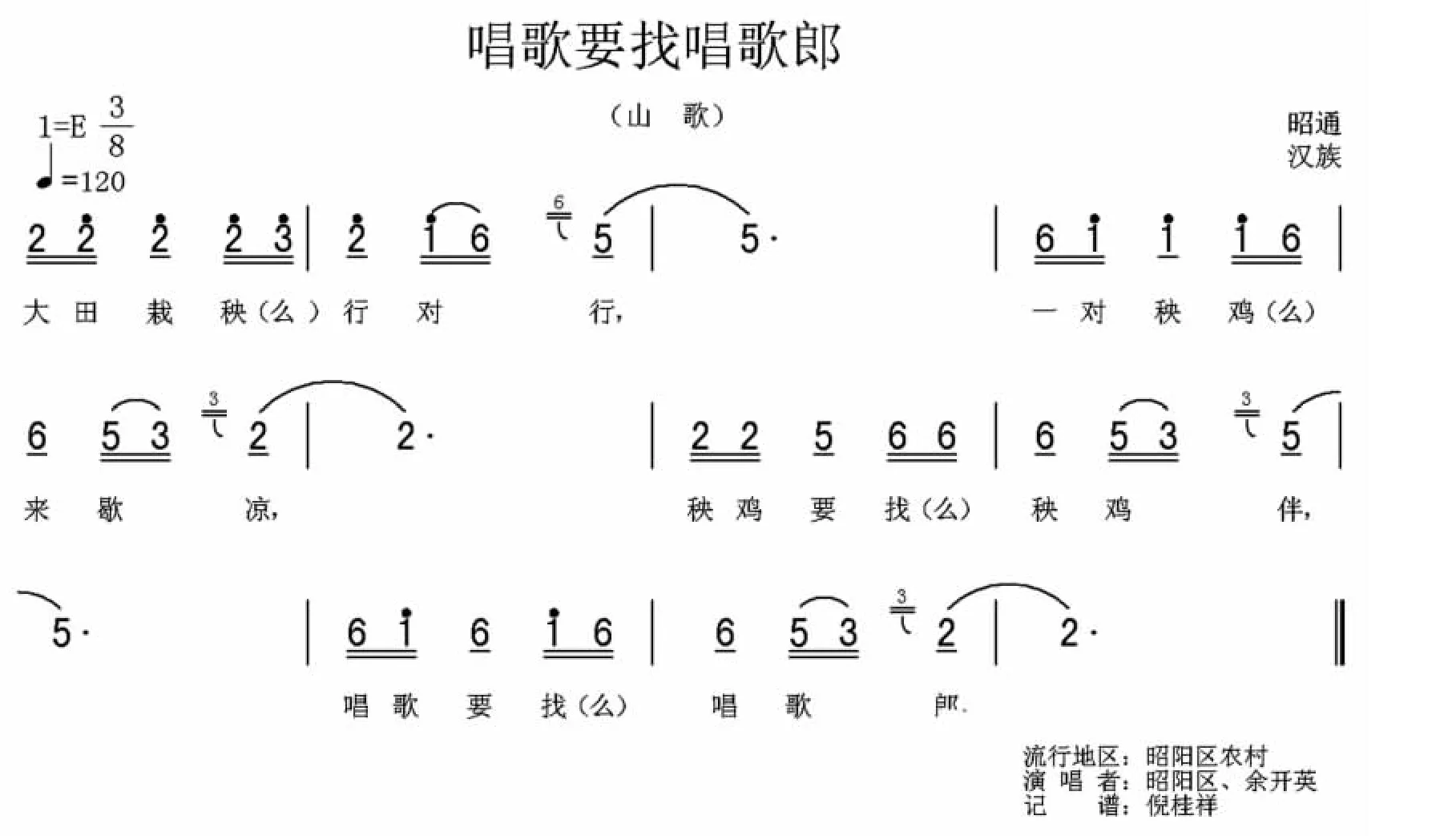

(三)节奏紧凑,旋律优美流畅,音调明快爽朗。如:昭通山歌“郎一丘来妹一丘”,巧家山歌“桃树风吹开红花”,“哪个拣着还还我”,盐津山歌“情妹长大望媒人”,永善山歌“唱着山歌迎太阳”等。

(四)节奏平缓,旋律柔和抒情,音调委婉动听。如巧家山歌“挂心怀”,昭通山歌“菜子开花一片黄”。

昭通山歌除上述几种特点外,还有其共同的特点是:在感情的处理上,多采用拖腔的手法,推进曲调情感的发展。构成了山歌突出的特点。

此外,一些特殊的衬词衬句的应用,增添了山歌的色彩,丰富了山歌的表现力,增强了曲调进行的流畅性。如昭通山歌“爱情唤马调”中“嘟哦呀”的应用,“嘟”是歌唱者用双唇颤动而发的音,听起来有特别的风味。

以上汉族民歌,从各个不同的侧面、各种角度真切的反映了劳动人民在一定历史阶段的愿望、理想和要求,鲜明的表现了他们爱憎分明的高尚道德情操,以致流传久远,也就是因为具有其真实性、整体性和传承性的特点,所以至今仍然是我市人民的宝贵遗产。

我市人民的历史悠久,在长期的生产劳动和斗争实践中所创造的民歌是十分丰富的,蕴藏量是很大的,我仅仅调查了部分民歌的艺术类型和体裁,昭通山歌、小调、风俗性歌曲和劳动号子等民歌及其风格特点,恳切希望广大专业、业余音乐工作者,和一切愿意为之出力的同志们,把这项工作视为己任,为继续发掘和抢救昭通市的文化遗产,建设我市的精神文明,做出应有的贡献。如:吆石头号子。

[1]孙继南,周柱铨.中国音乐通史简编[M].济南:山东教育出版社,1993.

[2]夏野.中国音乐简史[M].北京:高等教育出版社,2007.

[3]江明惇.中国民族音乐[M].北京:高等教育出版社,2007.

[4]李重光.基本乐理[M].北京:高等教育出版社,1992.

[5]髙为杰,陈丹布.曲式分析基础教程[M].重庆:西南师范大学出版社,1999.

[6]匡惠.音乐欣赏基础教程[M].上海:上海音乐出版社,1993.

[7]张前,王次炤.音乐美学基础[M].北京:人民音乐出版社,2002.

[8]王耀华,伍湘涛.音乐鉴赏[M].北京:高等教育出版社,2006.

[9]昭通市文化体育局.昭通市民族民间音乐集锦[Z].2009.