我国流动人口子女义务教育研究动态

——基于2003—2013的CSSCI数据

张燕妮, 张国磊(广西民族大学 管理学院, 广西 南宁 530006)

随着国民经济的快速发展,我国城镇发展迅速,城镇化进程不断加快,批量农村剩余劳动力不断向城市涌进,流动人口在城市的发展中发挥了巨大的积极作用。据2010年第六次全国人口普查结果显示,我国流动人口规模已超过2.11亿人,其中18周岁以下的流动儿童占全部流动人口的19.37%,即全国有近4 087万的流动儿童。[1]而且流动方式呈现出由以往分散式的“单身迁移”转变为集体式的“举家迁徙”的“家庭化”形式,流动时间也从“短期滞留”演变为“长期居住”的特点。这种“举家迁徙”和“长期居住”所带来的流动人口随迁子女的教育问题是所流入城市不容忽视的问题。因此,城镇化过程中流动人口子女义务教育问题也成为了学术界多学科研究的热点。

一、研究态势

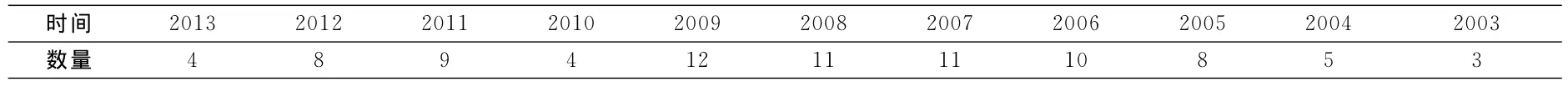

本研究以“流动人口子女义务教育”为主题在“中国知网检索”进行高级检索,共搜索到相关文献88篇,研究成果偏少,其中从2003年至2013年的文献共有86篇,具体如下表1:

表1 2003—2013年我国流动人口子女义务教育问题研究文献数量年度发展态势

上述图表数据显示,近十年来关于流动人口子女义务教育问题的研究整体上趋于逐渐增加,2010年甚为减少,但总体上来说,近十年关于流动人口子女义务教育问题的研究少、数量相对极其有限。通过对文献深入查阅发现,自1997年起,流动人口子女义务教育问题开始受到社会的关注,但分析这些文献却发现,这一时期的研究,仅是由于对“人口流动问题”的关注及作为落实“普及义务教育”问题进入研究者的视野,直到2001年,随着基础教育改革与发展解决方针的确定,这方面的研究文献数量开始增多,特别是2003年一系列专门针对流动人口子女义务教育的政策出台后,该方面的研究文献数目呈直线上升之势,并成为被持续关注的热点问题,这期间的研究文献主要以实证调查为主,2002年的研究开始关注流动人口子女自身的状况,如流动人口子女的心理问题、价值观等,2003年至2004年的研究焦点即集中在流动人口子女义务教育公平及流动人口子女义务教育政策研究,2005年有关流动人口子女义务教育问题的研究多而全面,研究文献基本涉及前面所提及的诸多问题,而平等、权利等理念的研究以及中西部地区流动人口子女义务教育问题研究则成为2005年研究中的两个亮点,流动人口子女义务教育问题的研究在2006年和2009年达到高峰,呈现出研究视角更加多元化,对相关教育政策的研究侧重于政策执行及经费解决两个方面,和谐社会背景下流动人口子女的教育公平和平等受教育权成为研究的热点,2009年的研究呈现出“从边缘到中心”的特征,即流动人口子女的教育问题越来越成为研究者关注的中心,而2008年以后,更多关于流动人口子女义务教育的研究偏向于流动人口子女当中容易被忽视“留守儿童”义务教育的研究,作为流动人口子女当中极为重要部分的“留守儿童”,在义务教育实施过程中的心理健康、家庭教育、人格培养等方面是后来研究者关注的热点[2]。

通过文献查阅发现,关于流动人口子女义务教育问题的研究涉及到学术领域非常广泛,大部分研究集中在教育学科学领域,也有不少涉及经济学、法学、心理学、社会学、人口学等学科的研究。关于流动人口子女义务教育问题的研究随着随着历史的变迁及研究领域的不同,其研究的侧重点也存在差异。总体上来说,本研究通过大量的文献查阅,对国内有关流动人口子女义务教育内容研究梳理发现:流动人口随迁子女的教育问题的研究自2006年来就呈现出研究角度多样化的特点,其主要涉及对流动人口子女义务教育研究方法、研究内容两方面的研究。

二、流动人口子女研究方法的梳理

应然层面的研究注重学科领域的交叉、研究范畴的广泛、跨学科发展。在实然层面的研究上,采用不同的研究方法,其研究的路径、技术路线以及所产生的结论也不相同。对已有文献的分析发现,目前关于流动人口子女义务教育问题的研究成果不仅涉及多学科,也采用不同的研究方法。如梁在,陈耀波,方铮(2006),其在研究中采用历史研究法、案例分析法、抽样调查法以及比较研究法、Logistic统计回归等方法对广东省农村—城市流动人口随迁子女就学状况进行研究分析。[3]也有研究人员,根据自身研究对象、研究领域的不同特点,综合采用多种研究方法对流动人口子女义务教育问题进行相关的研究。如夏雪(2007),其在研究河南省3个城市9所初中学校外来人口子女教育状况时,综合采用访谈法、观察法、文献法等。[4]目前的关于流动人口子女义务教育问题研究的方法多样,偏向于综合使用,常见以某一研究方法为主,辅助于其他研究方法,在实证调查方法中夹有文献研究法、个案分析法或定量的统计方法。

三、流动人口子女研究内容梳理

(一)流动人口子女义务教育困境研究

随着流动人口子女的增加,政府积极促进我国流动人口子女义务教育的发展,近年来取得了一定的成效,但由于户籍制及城乡二元经济的限制,流动人口子女的教育工作上还存在很多急需解决的问题。通过文献分析发现,从宏观层面上主要涉及到教育不公平问题、教育质量等问题,在微观层面上,则涉及家庭教育、学校教育与学校管理服务、流动人口子女心理健康方面等方面,有研究者认为家庭教育与学校教育不足是流动人口子女义务教育目前存在的亟须解决的问题,如赵卫华(2012),其研究认为流动人口子女在家庭教育和学校教育中存在的问题,客观上存在流动人口受教育程度、经济收入普遍较低,照顾子女时间有限的问题,而主观上存在流动人口家庭对子女期望值很大,但其对子女教育缺乏与沟通且沟通方式不当[5]厚婧(2010)在后来的研究中指出流动人口子女的教育状况令人担忧,主要表现为流动人口子女不能适龄入学及失学问题严重,无法享有平等的入学机会,学校的师资情况令人担忧,心理状况不容乐观,家庭教育、学习环境较差。[6]孙中民(2010)指出当前流动人口子女义务教育政策的执行中存在困境,主要表现为受实施主体不明确、利益机制不均衡、缺乏整体性构建、监控机制不力、缺乏强制性保障等因素的影响,当前的流动人口子女义务教育政策在许多地方陷入了政策变形、失真的困境。[7]何崇军(2011)也从教育政策角度提出流动人口子女义务教育政策在执行中存在偏差,他认为政策表面化、政策缺损、政策扩大化都是其偏差的表现。[8]

(二)流动人口子女义务教育问题归因研究

造成流动子女义务教育问题的原因是多元的,是多种因素作用的结果,目前学术界的研究从不同的角度进行的研究、分析和归纳,前人的研究主要集中在法律制度建设与实施、政府管理有限、学校教育不公、家庭教育缺失等方面。姚秀云(2011)认为造成流动人口子女教育问题的原因主要可以归结为法律不完善、现行户籍制度的阻碍、义务教育经费受财政拨款的局限、家长的意识单薄。[9]而杨秀颖(2013)提出则从制度层面提出,户籍制度和学籍制度共同限制流动人口子女在城市的常规教育。[10]朱纹壁(2011)则从更全面的角度提出流动的人口子女义务教育存在问题的原因,认为长期实行与户籍制度相应的城乡分割的义务教育体制,政府政策管理缺位,学校教育的不公平,家庭教育的有限性、被动、滞后于学校,变更的学校环境,使学生很难适应流入地的教育环境[11]有研究者从择校角度分析流动人口义务教育存在不足的原因,如谢建社、牛喜霞(2011)指出,流入地择校策略收到家庭经济、家长文化、父母流动性、学校环境、教育歧视、居住地等家庭社会经济特征的显著影响。[12]我国义务教育法针对弱势群体方面的强制力、监督力不够,义务教育经费投入责任分配也不清晰等这也是造成流动的人口子女义务教育问题出现的一方面原因[13]。赵卫华(2013)通过调查还发现,流动人口子女在学校教育上存在问题主要来自教师对待流动人口子女义务教育态度和立场上缺乏情感和心理方面的关怀[5]。

(三)流动人口子女义务教育路径研究

我国在城镇化发展中不可回避且必须解决的一个问题是关于流动人口子女义务教育的相关问题,为此,国内学者为解决流动人口子女义务教育问题纷纷出谋献策。刘伟锋(2009)提出当前农村流动人口子女义务教育主要存在“流动子女”教育严重匮乏和“留守学生”教育质量低下两大问题,应从建立义务教育登记卡制度、改革两种学校扩大教育供给、创造良好的学习和生活环境三方面改善和解决这些问题[14]。而金珊(2013)则认为推进城镇化进程中流动人口子女义务教育发展需要从几方面入手:明确责任主体,多种力量共同发展,在制度上保障城镇化进程中流动人口子女平等的受教育权,完善配套政策,加强对城镇化进程中流动人口子女的入学管理,加快教育立法,承认城镇化进程中流动人口子女在城市就学的合法性,营造和谐氛围,为城镇化进程中流动人口子女提供轻松的学习环境[15]。谢宝富(2013)则从思想和行动上提出,解决流动人口子女义务教育问题需要 “解放思想,实事求是”,具体应进行随城市化进程中流动人口的迁徙就近改建、扩建、新建流动人口子女学校,扩建、新建的学校都应有可移动性和非营利性特点,对城区学校空余或增扩的学位,实行积分制梯级入学办法,建立适应流动人口子女义务教育需要的财政统筹支付体系[16]。而研究者通过实证研究,提出解决流动人口子女义务教育问题的路径,如俞贺楠(2011),通过对上海浦东新区进行实证调研,从社会政策角度提出:确立为全体未成年人提供公平教育机会的目标,遵循底线公平的原则,强化义务教育的福利性,确立中央政府对义务教育的责任,实现教育资源合理、有效配置,处理好相关关系等来解决流动人口子女义务教育存在的不足[17]。卢伟(2011)认为我国流动人口子女义务教育制度建设的路径取向应为:兼顾效率与公平的制度供给取向,政府、学校与市场有机结合的制度运行和改革取向和兼顾整体、均衡的制度变革取向。[18]刘振宇(2011)从完善相关立法、加强落实力度、平衡配置教育资源、畅通权利救济渠道、改善外部社会环境和公共制度等方面提出针对性法律对策来解决当前我国城市流动少数民族子女义务教育权益保障中存在的种种法律问题[19]。上述研究从思想意识到具体行为,再到国家法律法规政策,家庭、社会、政府等角度提出解决流动人口子女义务教育存在问题的意见和建议,趋向于理论上的分析,欠缺实证方面的研究分析。

四、研究结论及展望

纵观对现有相关文献分析,关于流动人口子女义务教育问题的研究取得可观的成果,但目前研究中也存在一些缺陷:一是前人的研究主要集中于东部沿海地区及北京上海等发达城市,对西部、西南部及东北等经济稍落后地区的关注较少,特别是针对少数民族聚居的广西地区研究甚为缺乏。二是前人的研究注重理论上的分析,并由部分研究人员尝试通过访谈、问卷、个案分析等实证调研方法对发达地区、城镇化率较高、经济发达城市的流动人口子女义务教育状况进行分析,但其研究的调研地域局限于“北上广”地区,对象不够全面,或是只针对教育部门,或学校等,缺乏更为全面的实证研究调研分析。因而,目前的关于流动人口子女义务教育问题的研究的成果有限、反应的实际状况不够全面。

本研究认为,随着北部湾经济及东盟区域经济的发展,广西南宁城镇化进程在快速发展,也面临人口流动加快、流动人口子女数量增加的形势,对其地区进行流动人口子女义务教育现状进行研究,有利于及时发现广西在落实流动人口子女义务教育过程中存在的问题及原因,为促进广西加快落实流动人口子女义务教育政策提供对策,对促进广西地区教育事业的发展具有现实意义。

[1]2010年第六次全国人口普查主要数据公报(第1号)[N].人民日报,2011-04-29(9).

[2]孙翠香.流动人口子女教育问题研究的元分析[J].教育科学研究,2010,(1):12—16.

[3]梁在,陈耀波,方铮.农村——城市迁移对流动儿童教育的影响[J].世界经济文汇,2006,(1):1—17.

[4]夏雪.河南省流动人口子女初中教育状况比较[J].青年研究,2007,(2):1—8.

[5]赵卫华.流动人口子女义务教育问题的调查研究[J].教学与管理,2012,(11):87—88.

[6]厚婧.关于我国流动人口子女义务教育问题探析[J].淮阴师范学院学报,2010,(3):267—269.

[7]孙中民.当前流动人口子女义务教育政策的执行困境与出路[J].湖南第一师范学院学报,2010,(10):131—134.

[8]何崇军.流动人口子女义务教育政策分析[J].社会纵横,2011(5):112—163.

[9]姚秀云.玉溪市流动人口子女义务教育问题——基于政策执行的分析[D].2011.

[10]杨秀颖.新生代进城务工农民子女的教育政策需求及政策制定方式的转变[J].教育研究,2013,(1):53—57.

[11]朱纹壁.浅谈城市流动人口子女义务教育问题[J].经济与社会发展,2011,(2):109—111.

[12]谢建社,牛喜霞.流动农民工随迁子女教育问题研究[J].中国人口科学,2011,(2):92—112.

[13]劳凯声.中国教育法制评论[M].北京:教育科学出版社,2009:12.

[14]刘伟锋.农村流动人口子女义务教育问题探究[J].湖北经济学院学报,2009,(2):158—159.

[15]金珊.推进城镇化进程中流动人口子女义务教育发展的若干思考[J].继续教育研究,2013,(8):23—24.

[16]谢宝富.城市化进程中流动人口随迁子女义务教育问题研究——以北京市城乡结合部城市化改造为例[J].北京社会科学,2013,(1):21—25.

[17]俞贺楠.流动人口子女义务教育问题研究——基于上海市浦东新区的调查[J].兰州学刊,2011,(3):97—106.

[18]卢伟.流动人口子女义务教育制度变迁路径分析——基于新制度经济学的视角[J].社会科学辑刊,2011,(6):47—50.

[19]刘振宇.我国城市少数民族流动人口义务教育权益保障[J].北京邮电大学学报,2011,(5):26—30.