新沟致密油藏水平井分段压裂参数优化研究

刘 辉

(中国石化江汉油田分公司采油工艺研究院,湖北 武汉430035)

新沟油区致密油藏属于低孔特低渗泥质白云岩储层,是江汉油田产能接替的重要区块。由于该区块储层必须通过压裂改造才能获得产能,而水平井分段压裂工艺能够扩大单井控制储量的范围,提高单井产能,降低措施费用,自2012年投入开发以来,开展了不同井型开发效果的现场试验,已进行了13口井试采。其中,包括直井8口,水平、大斜度井5口。截止6月11日,累积产油5 293t,累积产水33 612m3。平均单井累产天数243d,累产油481t,日产油2t/d,取得了较好的开发效果。

通过对比直井与水平井的产能,水平井试采效果好于直井,初期及稳定产能达到直井的3倍,而通过钻完井、压裂成本优化,水平井的总投资可控制在直井的3倍以内。因此,水平井分段压裂工艺在新沟致密具有良好的应用前景,通过进一步优化水平井分段间距、压裂工艺,提高水平井措施效果,有利于加快新沟油区产能建设。

1 基于产能模拟的水平井分段压裂工艺优化

通过合理设定产层,计算不同施工参数下的人工裂缝形态及产能差异,对比不同人工裂缝形态的差异及压后产能,优选了相关的压裂参数。

1.1 产层参数优选

Gohfer 8.0版压裂模拟软件中,产能计算的一个重要依据是在纵向上识别出有效产层,作为油层厚度数据。由于新沟致密油藏往往在纵向上存在未涵盖在射孔井段内的含油小条带,仅以射孔层段作为产层不足以描述地层的出力情况。该软件产层划分主要通过孔隙度、电阻率及页岩含量等3个标准。

通过综合新沟致密油藏的储层特征,其有利区块的孔隙度划分标准为PHIE>10%。通过综合储层的GR及电阻,新沟致密油藏均表现出低GR高电阻的特征,其有利区块的电阻划分标准为Res>8Ω。由于新沟致密油藏储层岩性以泥质白云岩为主,页岩含量一般低于20%,因此有利区块的页岩含量划分标准为VShale<20%。

1.2 人工裂缝形态模拟

1.2.1 不同砂比下裂缝导流能力研究

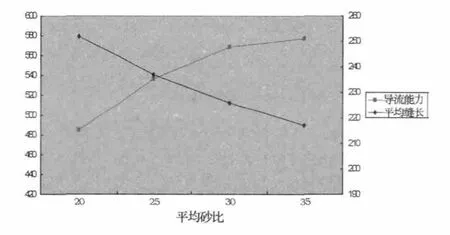

新沟油田下2油组压裂施工难度较低,现场施工过程中最高砂比段曾达到50% 的砂比。由于提高平均砂比将会降低入井总液量,在提高人工裂缝导流能力的同时降低了储层改造体积和人工裂缝缝长。模拟了同等砂量下不同平均砂比的人工裂缝形态,并计算了裂缝导流能力,综合裂缝长度和导流能力的关系(见图1),平均砂比建议采用25%~30%的平均砂比。

图1 平均砂比与导流能力、裂缝缝长相关性

1.2.2 层段三人工裂缝形态模拟

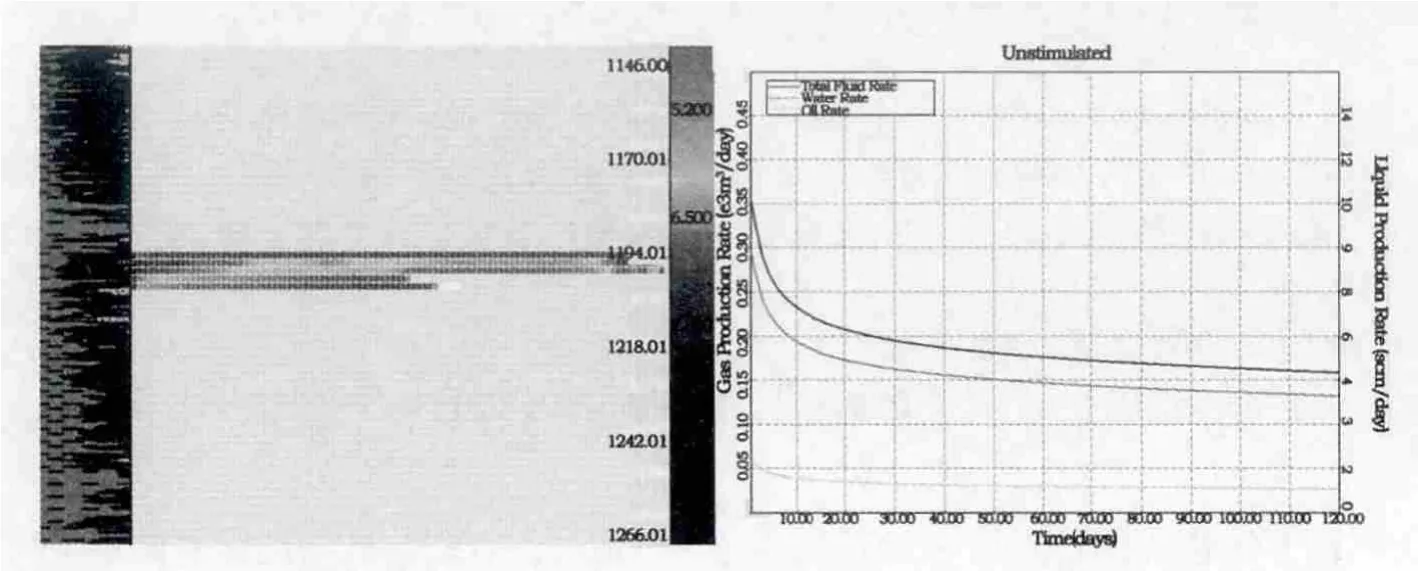

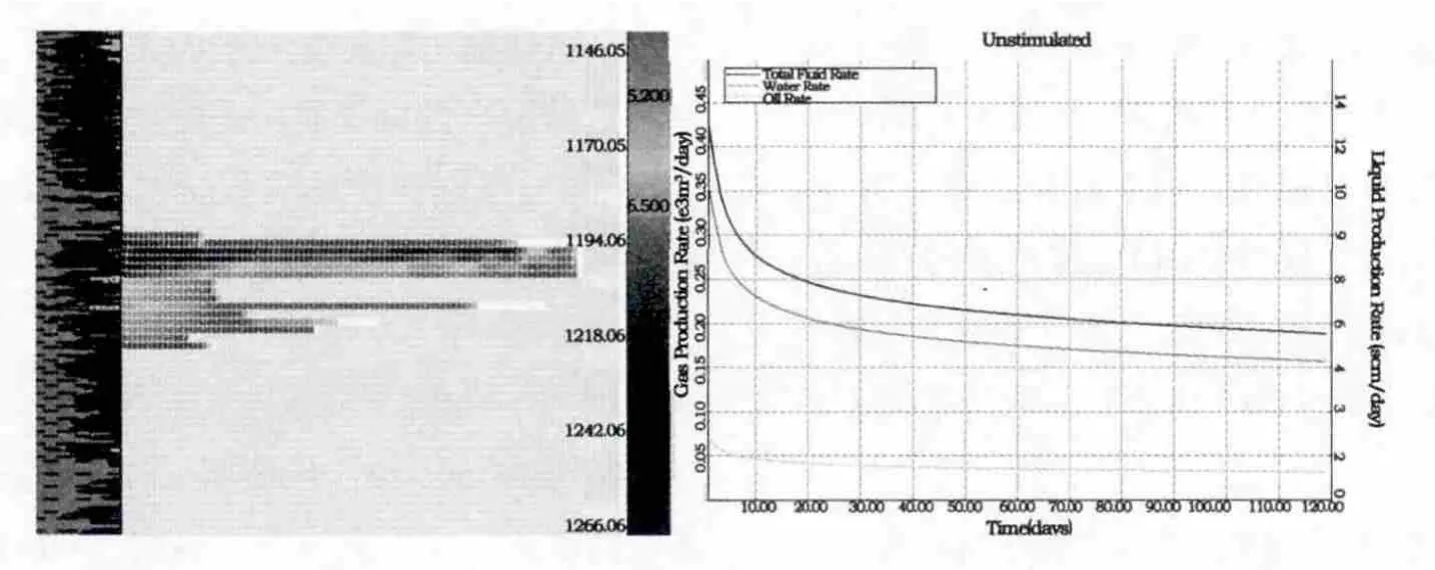

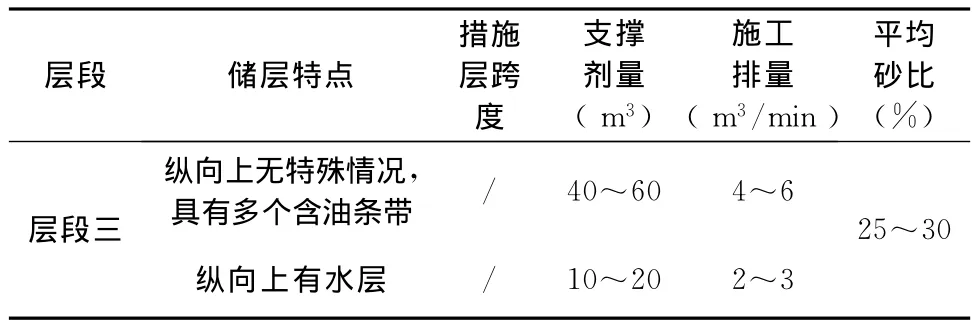

针对层段三,计算了在不同砂量、前置液量、施工排量下的人工裂缝形态及产能(见图2,3),并总结分析了其相关参数(见表1),层段三的人工裂缝形态及产能主要有以下特点:

1)对于层段三,排量高于3 000L/min时,压开程度不受射孔位置影响;排量较低时则不能压开主油层附近的小条带。并且由于层段二及层段三之间的隔层较好,裂缝在纵向上不会扩展到层段二。

2)超出产层段的无效人工裂缝随着施工规模的增加而增加,当施工规模超过一定程度时,人工裂缝主要在无效范围内扩展,裂缝总的产能随之不再增加。

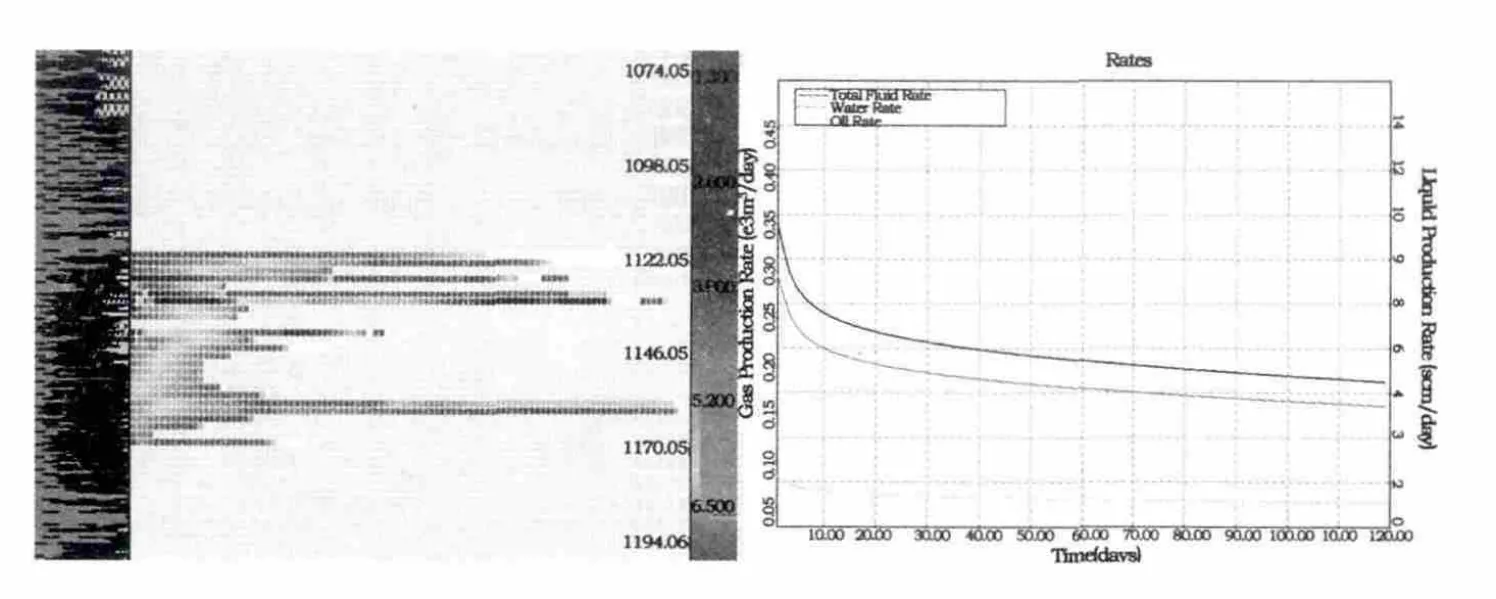

图2 前置液30m3,砂量20m3,排量2 000L/min的人工裂缝形态及产能预测

图3 前置液50m3,砂量40m3,排量4 000L/min的人工裂缝形态及产能预测

表1 层段3分段压裂单段施工参数优选

1.2.3 层段一、二人工裂缝形态模拟

针对层段一、二,计算了在不同砂量、前置液量、施工排量下的人工裂缝形态及产能(见图4,5),总结分析了相关参数(见表2),层段一、二的人工裂缝形态及产能主要有以下特点:

1)由于层段一、二纵向上跨度一般在40m~50m,含有多个含油条带,在砂量低于50m3,排量低于4 000 L/min时,难以压开全部的含油条带。当排量达到6 000 L/min时,可以压开全部层位。

2)由于新沟致密油藏层段一、二的物性普遍差于层段三,在储层改造不充分时,产能较差(<0.4m3/d),需要加以大规模改造才能获得较好的产能。

图4 前置液30m3,砂量20m3,排量3 000L/min的人工裂缝形态及产能预测

图5 前置液60m3,砂量60m3,排量6 000L/min,平均砂比25.8% 的人工裂缝形态

表2 层段一、二在不同施工参数下人工裂缝形态

2 新沟致密油藏水平井分段压裂间距研究

2.1 依据极限泄油半径确定分段间距

低渗透油藏的渗流存在启动压力梯度,不符合达西定律,当流体在低渗透储层中渗流时,随着压力梯度的增大,会出现3种不同的渗流状态。当驱替压力梯度小于最小启动压力梯度时,流体不流动,形成不流动区;当驱替压力梯度大于最小启动压力梯度,小于临界启动压力梯度时,流体处在低速高阻不易流状态,形成非线性缓流动区;当驱替压力梯度大于临界启动压力梯度时,流体处在易流状态,形成拟线性渗流区。根据渗流理论,主流线中心点的压力梯度等于该点处的临界启动压力梯度,从而推导出新沟油田技术极限泄油半径计算公式,依据两倍极限泄油半径来确定新沟油田下2油组水平井分段压裂间距。

2.1.1 建立渗透率与临界启动压力梯度关系

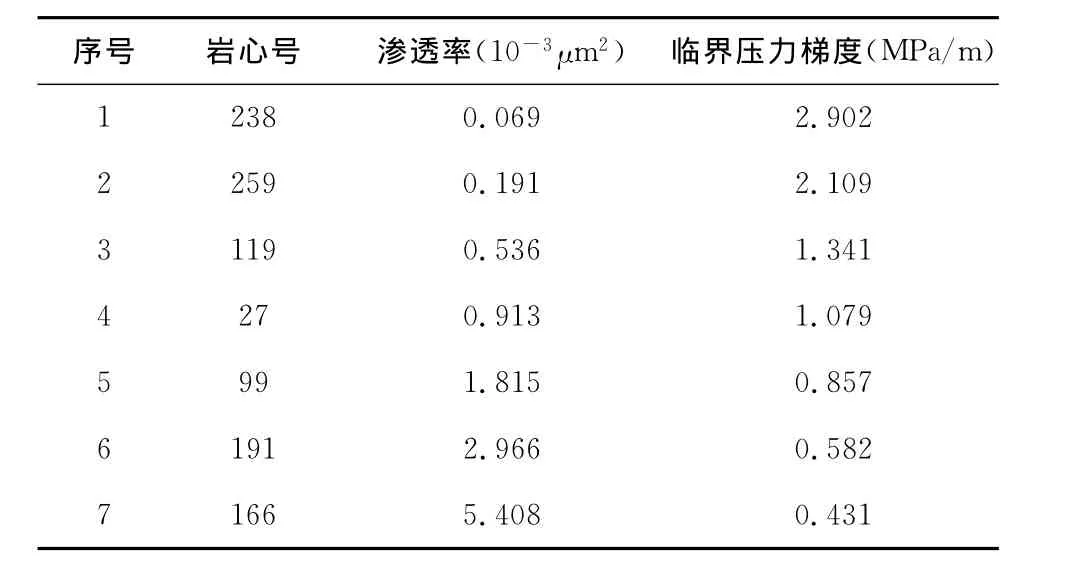

目前,测定特低渗砂岩启动压力梯度的方法主要采用压差-流量法,即通过测定不同驱替压差下岩心驱替流速的变化,通过建立驱替压力梯度和流速的关系,利用数学方法,通过延长线性段直线与压力轴相交,最终获得临界启动压力梯度值。实验挑选了新391井不同渗透率岩心7块,开展了启动压力梯度测试实验(见表3)。

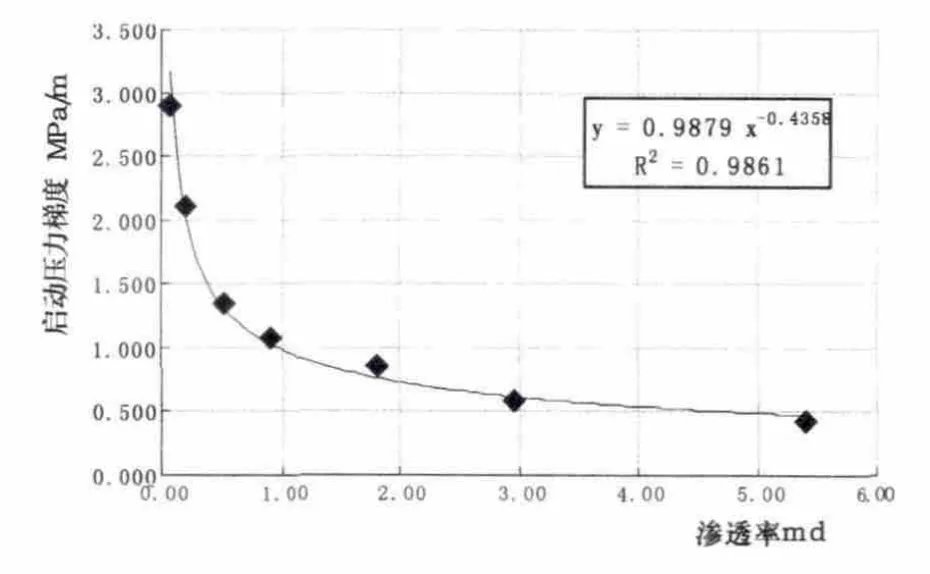

将求解的新沟泥质白云岩临界压力梯度数据与对应渗透率值作关系曲线可以看出,渗透率越小,则启动压力梯度越大,这是由于低渗透油藏中孔隙半径较小,边界层流体所占比例较大,随着渗透率的降低,流体流动过程中固体表面对边界层流体的作用力增大,流体遇到的阻力越大,启动压力梯度越大。

表3 新沟泥质白云岩临界压力梯度数据表

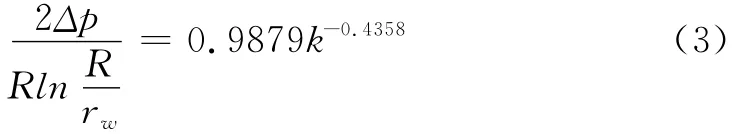

分析临界压力梯度数据表,单相流体临界启动压力梯度和渗透率呈现乘幂关系(见图6),进行回归分析后可以得到公式:

式中,λ-临界启动压力梯度,MPa/m;k-气测渗透率,10-3μm2。

图6 新沟泥质白云岩藏渗透率与临界启动压力梯度关系曲线

2.1.2 计算极限泄油半径

依据渗流理论,主流线中心点的压力梯度为:

式中,R-极限泄油半径,m;rw-井筒半径(一般取值0.1m);△p-生产压差,MPa。

综合(1)式及(2)式,可得出新沟油田下2油组极限泄油半径公式:

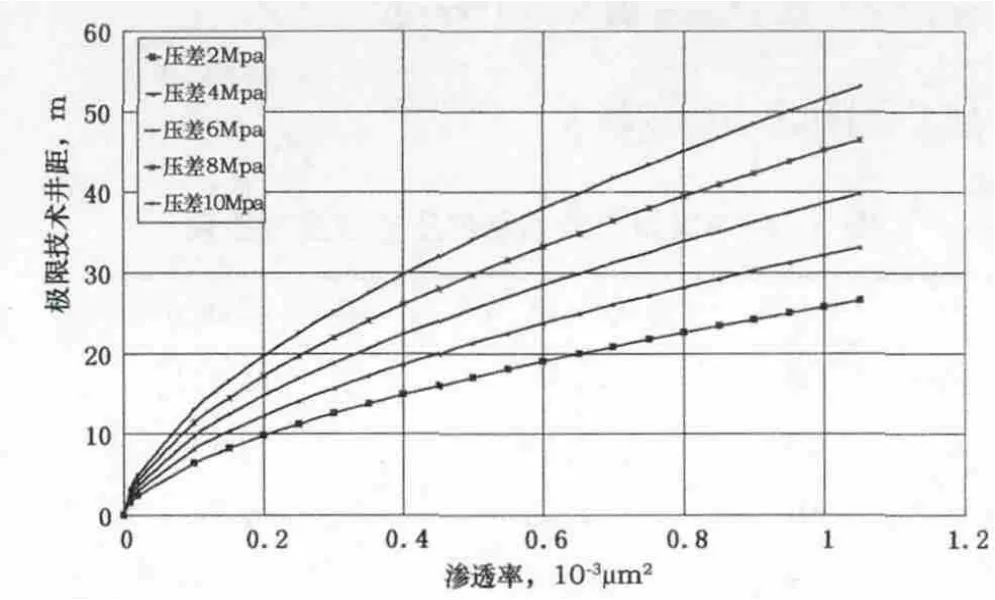

假定压差分别为2,4,6,8,10MPa,通过计算公式进行求解,绘制了新沟油藏不同渗透率对应的极限泄油半径的理论图板(见图7)。

图7 不同压差下渗透率和极限泄油半径关系图

由图7可见,极限泄油半径可随油藏渗透率的增大而提高,且当油藏性质确定后,极限泄油半径可随注采压差的增大而提高。新沟油田下2油组平面渗透率变化范围(0.1~1)×10-3μm2,在相应的注采压差下对应的技术极限泄油半径为15m~40m之间。水平井分段间距则可依据单井测井解释渗透率,取两倍极限泄油半径,即30m~80m范围。

2.2 依据产能预测确定分段间距

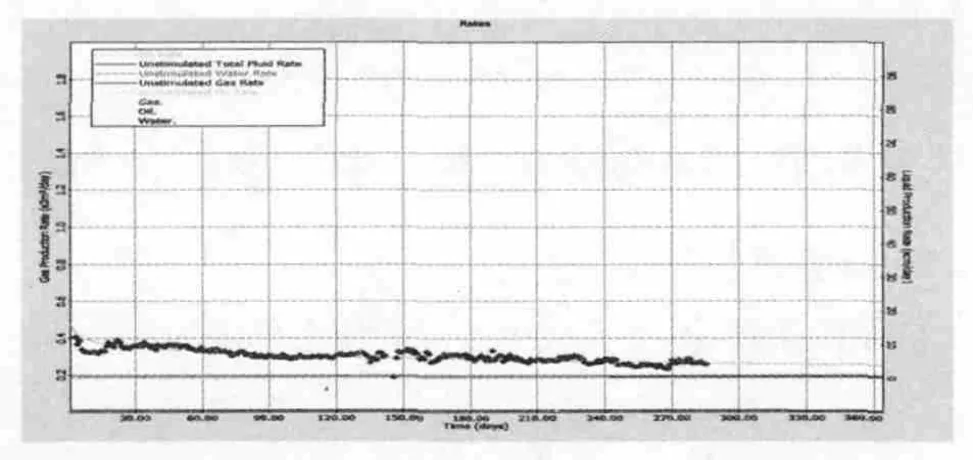

新一区的新1-1HF井水平段长为623m,于2012年8月实施了8段压裂,是新沟油区投产时间最长的一口水平井。该井穿越层位平均渗透率为0.8×10-3μm2,注采压差为8MPa,极限泄油半径为40m。依据极限泄油半径,该井人工裂缝间距为80m。通过模拟8段压裂人工裂缝形态并调整产能预测模块的相关参数,实现了产能预测与实际日产的拟合(见图8)。

图8 新1-1HF实际日产与产能预测拟合

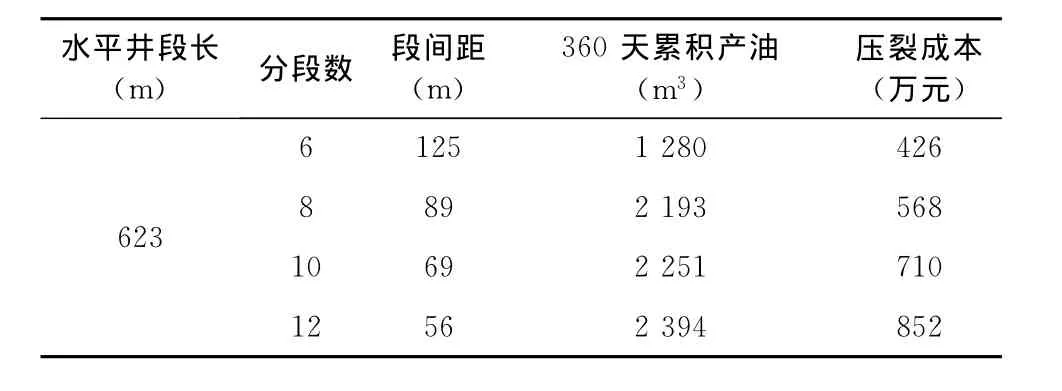

在拟合的基础上,分别进行了623m水平井依据不同段间距,分为6段、8段、10段、12段的产能模拟,通过综合对比不同分段数的产能及经济性(见表4),最佳措施8段,即缝间距约为86m,与极限泄油半径计算结果接近。

表4 不同分段数压裂产能及成本

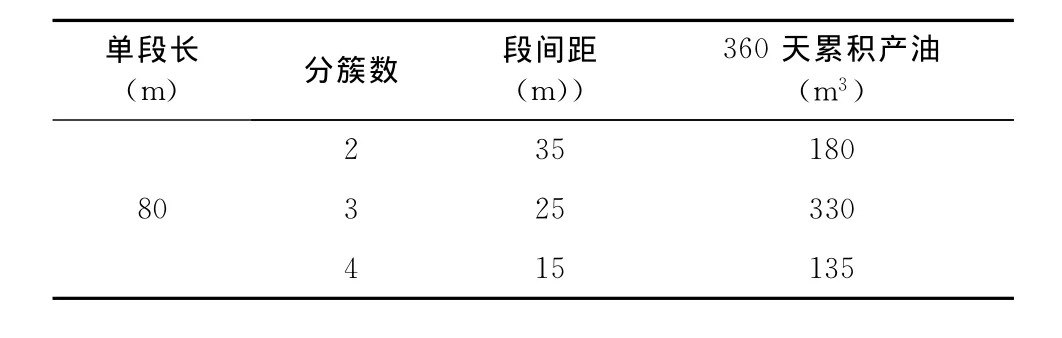

3 单段多簇压裂方式参数优化

由于新沟致密油藏不同区块物性差异较大,平均渗透率变化范围为(0.1~1)×10-3μm2。在渗透率低于0.4×10-3μm2时,极限泄油半径低于20m,若依据人工裂缝间距为40m进行分段压裂,则分段压裂成本将大幅度上涨。因此,在特低渗的区块,应以单段多簇的方式进行压裂,结合限流压裂方式,在一个分段内射孔多簇,以形成多条人工裂缝,降低措施成本。模拟了在80m水平段内,同等施工规模下分别射孔2、3、4簇的人工裂缝形态及产能(见表5)。当射孔2簇时,由于两条裂缝分段较远,能够形成不互相干扰的形态,故裂缝数量较少,产能较低;当射孔3簇时,中间裂缝会受到一定程度的缝间干扰影响,但较多的裂缝条数能够提高产能;当射孔4簇时,由于裂缝间距较短,中央的2条裂缝均会受到严重的缝间干扰,对产能没有贡献。

因此,针对渗透率低于0.4×10-3μm2的特低渗区块,仍可采用较长分段的段间距,配合1段3簇的射孔方式,以尽可能增加人工裂缝条数,并降低措施成本。

表5 特低渗单段不同簇数压裂产能预测

4 结论及建议

1)新沟致密油藏水平井具有较好的应用前景,通过参数优化及产能预测,能够实现降低措施成本,促进经济有效开发。

2)针对单段多簇射孔方式,建议配套相应的水平井产状监测技术,在单井上开展不同簇数的现场试验,并通过产状监测确定最优的射孔簇数。

3)新一区等地层最大最小主应力差异较低的区块具备形成复杂裂缝的条件,应进一步开展缝网压裂方面的研究,以提高改造体积,利用复杂裂缝提高产能。

[1]米卡尔J·埃克诺米德斯.油藏增产措施(第三版)[M].北京:石油工业出版社,2002.

[2]王雷,张士诚.水力压裂水平井产能预测数值模拟[J].油气地质与采收率,2010,17(5):95-98.

[3]雷群,胥云,蒋廷学,等.用于提高低、特低渗透油气藏改造效果的缝网压裂技术[J].石油学报,2009,30(2):237-241.