试论茶艺之 “境”

冯雪

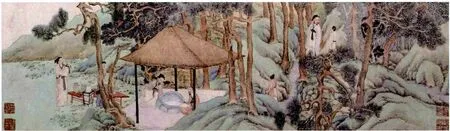

明 文征明 《惠山茶会图》

茶艺包括茶叶的冲泡和品饮,以及在此过程中的美学意境;茶人进而借此陶冶性情,体悟大道。本文先是从茶艺的茶、水、器、技、境、侣几个方面谈茶艺的造境、寻境,而后由实境到虚境,谈茶人心境之变化及精神感悟。

一引言

初次遇见茶,是在一家中国传统风格的茶馆,花木繁多、环境清幽,一名茶艺师带着我们品茶。茶具是素雅的白瓷,被有序地摆放好。茶是西湖龙井,在那样的夏天,仅是观赏干茶的那抹色彩,已经心生惬意。茶艺师温具、投茶、冲泡,眼之所见优雅从容、耳之所闻水声潺潺,不多久我们每人面前都有了一杯绿润、沁人心脾的茶汤。茶艺师语气轻柔地跟我们分享茶的典故、吟诵了“欲把西湖比西子,从来佳茗似佳人”的诗句。大家轻声交流,用心品茶,体验优美。现在回想起来,之前也曾喝到茶,但却未能留下深刻印象;而那次饮茶却至今难忘,原因在一个“境”字。

何为茶艺?余悦认为:“茶艺是指泡茶与饮茶的技艺。” 陈文华认为:“因此茶艺应该就是专指泡茶的技艺和品茶的艺术而言。”江用文、童启庆等认为:“茶除了饮用功能外,还有审美功能,品茶人通过茶、水、具的选择配置和冲泡技艺,展现茶的风采神韵,同时也表达了自己的身心与追求,这就是茶艺。王玲认为:“所谓茶艺,不仅仅只是点茶技法,还包括整个饮茶过程的美学意境。“茶艺和茶道精神,是中国茶文化的核心。我们这里所说的‘艺’,是指制茶、烹茶、品茶等艺茶之术;我们这里所说的‘道’,是指艺茶过程中所贯彻的精神。有道而无艺,那是空洞的理论;有艺而无道,艺则无精、无神……茶艺,有名,有形,是茶文化的外在表现形式;茶道,就是精神、道理、规律、本源与本质,它经常是看不见、摸不着的,但你却完全可以通过心灵去体会。茶艺与茶道结合,艺中有道,道中有艺,是物质与精神高度统一的结果。”

那么,艺茶过程中精神上的体验及领悟算不算茶艺的范畴?笔者认为,若只是把茶艺局限于冲泡与品饮,那么茶艺很难摆脱沦为“茶技”的嫌疑,“技”与“艺”之间的距离何止天壤!就像王玲先生所言,茶艺中不可或缺的就是整个饮茶过程的美学意境。若只是追求好茶满足人的口腹之欲,那不是正应了老子所言的“五色令人目盲;五音令人耳聋;五味令人口爽”的境地?这样的饮茶方式实难与“艺”相符。窃以为,“美学意境”、“风采神韵”是茶艺的基本要求,而由此所产生的精神感受、领悟体会,则是茶艺的必要高度。那么如何才能在茶艺过程中达到这样的高度?答案就在一个“境”字。

二茶艺之实境

关于茶艺之“境”,笔者最初浅显地理解为品茶之环境。后来经过多次组织茶会、参与茶事活动以及亲身体验发现,品茶的环境固然重要,但若茶品令人失望呢?若主泡者不谙茶理呢?若器不雅、水不佳呢?若茶侣不宜呢?笔者渐渐发现,若想触及茶艺之“境”,远不止环境这么简单;茶、水、器、技、境、侣,缺一不可。

1.茶品,是饮茶体验中一个重要的物质前提。若想寻得适合的茶品,首先须要识茶。“茶圣”陆羽就是一个身体力行的好榜样。陆羽的好友诗僧皎然在《寻陆鸿渐不遇》中写到:

移家虽带郭,野径入桑麻。

近种篱边菊,秋来未著花。

扣门无犬吠,欲去问西家。

报道山中去,归来每日斜。

皎然去探访陆羽,未能如愿,问邻居好友行踪,邻居说陆羽进山了,每天很晚才回家。陆羽当时隐居湖州,而湖州是唐时著名产茶区。唐时贡茶“顾渚紫笋”就产在湖州。可见,生活在湖州的陆羽,经常进山考察实践。因不辞辛劳,方能有《茶经》中“八之出”一章。到了明代,茶人更是自辟茶园,亲自种植、制作。《茶疏》就是作者许次纾与好友姚绍宪总结整理茶事实践经验所作。姚绍宪在《茶疏》序中说:“陆羽品茶,以吾乡顾渚所产为冠,而明月峡尤其所最佳者也。余辟小园其中,岁取茶租自判,童而白首,始得臻其玄诣。武林许然明,余石交也,亦有嗜茶之癖,每茶期,必命驾造余斋头,汲金沙、玉窦二泉,细啜而探讨品骘之。余罄生平习试自秘之诀,悉以相授,故然明得茶理最精,归而著《茶疏》一秩,余未之知也。”明代茶人亲自种茶并非只此一例。《茶解》的作者罗廪也是如此。“《茶解》是明代后期乃至整个明清时期,中国古代茶书或传统茶学有关茶叶生产和烹饮技艺最为‘论审而确’、‘词简而赅’,并且较为全面反映和代表其时实际水平的一篇茶叶专著。因作者‘周游产茶之地,采其制法’,然后回乡居山十年,亲自实践,加以验证、总结,所以除陆羽及其《茶经》之外,其人其书几无可与之比者。”其在总论中提到:“余自儿时性喜茶,顾名品不易得,得亦不常有。乃周游产茶之地,采其法制,参互考订,深有所会,遂于中隐山阳栽植培灌,兹且十年。春夏之交,手为摘制,聊足供斋头烹啜……”可见,明清时期,茶人自辟茶园,亲身事茶已非偶然。

之所以用如此篇幅描述古代茶人种茶、制茶之事,是想表达一种观点,古代茶人,不仅懂得烹茶待客之礼,而且常亲自植茶、制茶。即使没有亲种亲制的条件,也要入深山,访佳茗,知茶的自然之理。从唐代名僧广植茶树,陆羽走遍大江南北,到明代茶人自筑茗园等,形成了这种实践的传统。即使在今天,我们有了茶叶评审的一套科学方法,可以更加直观地评判某个茶品的优劣;即使我们可以找寻许多茶品作为评审的对象,用以扩大视野;但无论如何,都不能取代寻访茶叶“自然之理”的履历。知其然,知其所以然,方能深入骨髓。

2.水品。明人张大复在《梅花草堂笔记》中说得好:“茶性必发于水。八分之茶,遇十分之水,茶亦十分矣;八分之水,遇十分之茶,茶只八分耳。”唐人张又新记:“客有熟于两浙者,言搜访未尽,余尝志之。及刺永嘉,过桐庐江,至严子濑,溪色至清,水味甚冷。家人辈用陈黑坏茶泼之,皆至芳香。又以煎佳茶,不可名其鲜馥也,又愈于扬子南零殊远。”按照后者的观点,水之于茶之功,远不止八分之茶遇十分之水茶亦十分了;若遇佳水,陈茶、坏茶皆能发香。以笔者自身的体验来说,曾将高山优质轻发酵乌龙用自来水冲泡,毁茶岂止八分,几乎成了茶间酒肆的餐前茶无异;而用广东梅州一处泉水冲泡,香气袭人,茶汤甘醇,韵味持久。

3.茶器。茶器除了实用功能,更是兼具审美功能,也是茶人志趣的表达。纵观我国历史上不同时期茶器的演变,一方面印证了饮茶方式的改变,一方面也反映了不同时期人们的审美标准;而茶器的由简到繁,再由繁到简,这个过程在不断地重复。这种现象足以引发我们的思索。

4.技艺。无论是煎、烹、点、泡哪种方式行茶,都有高深的技艺。有这样一则传说:唐代宗时,有一次竟陵智积禅师被召进宫。宫中高手奉茶,智积品了一口便作罢,说:“我所饮之茶,都是弟子陆羽所为,旁人所煎之茶,都觉淡而无味。”皇帝听罢,记在心中,当即派人找到陆羽召进宫中。陆羽便用长兴带回的紫笋茶精心煎茶奉上,皇上一品,果然与众不同。随即命宫女再奉上一碗到书房给智积品尝。智积呷了一口,连连叫好,高呼:“渐儿(陆羽字)何在?”代宗问:“你怎知道是陆羽所煎?”智积道:“刚才饮的茶,只有渐儿才能煎得出来。”可见烹茶技艺对茶之品饮影响之大。

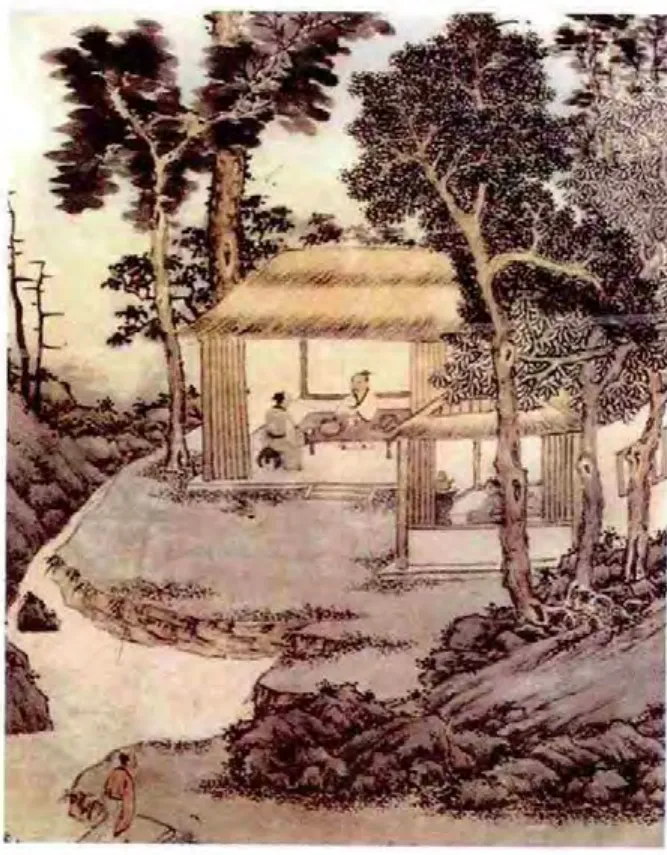

明 文征明 《品茶图》(局部)

雅集

5.环境。品茶历来讲究环境,若环境不雅,如环境喧闹、阴暗潮湿、小儿啼哭、案头忙冗等等,则全没了品茶的心情。反之,若是身处美景佳境,茶还没喝,已先醉了几分。“品茶宜精舍、宜云林、宜松风下、宜花鸟间、宜清流白云、宜绿藓苍苔、宜素手汲泉、宜红妆扫雪、宜竹里飘烟”(徐渭《徐文长秘集》)。泉取清冽、雪取腴甘,竹里飘烟,一啜既安。“尘心洗尽兴难尽”,“崔侯啜之意不已,狂歌一曲惊人耳”!此时,以茶为媒,人与天地往来之。明代文征明的《惠山茶会图》反映的就是这样的饮茶场景。晚明清初,文人多置茶室茶寮,饮茶活动也走到了室内。“构一斗室,相傍书斋。内设茶具,教一童子专主茶役,以供长日清谈。寒宵兀坐,幽人首务,不可少废者。”明代文征明的《品茶图》刚好佐证。

6.茶侣。茶、水、器、技、境都已准备妥当,当然更少不了茶事的主角:茶侣。万不可小瞧这个侣字。无论正式茶会还是茶友小聚,最忌言之无物、口若悬河的人。当代的林清玄说的好:“我也时常与人对饮,最好的对饮是什么话都不说,只是轻轻地品茶;次好的是三言两语,再次好的是五言八句,说着生活的近事;末好的是九嘴十舌,言不及义;最坏的是乱说一通,道别人是非。与人对饮时常令我想起,生命的境界确是超越言句的,在有情的心灵中不需要说话,也可以互相印证。”不谙茶理之人亦为无趣,屠隆在《茶笺》中说得好:“使佳茗而饮非其人,犹汲泉以灌蒿莱,罪莫大焉。有其人而未识其趣,一饮而尽,不暇辨味,俗莫甚焉。”

何为佳侣?“凡鸾俦鹤侣,骚人羽客,皆能志绝尘境,栖神物外,不伍于世流,不污于时俗。或会于泉石之间,或处于松竹之下,或对皓月清风,或坐明窗静牖,乃与客清谈欵话,探虚玄而参造化,清心神而出尘表。”又或者“翰卿墨客,缁流羽士,逸老散人,或轩冕之徒,超然世味者。”又或者“欲知花乳清泠味,须是眠云跂石人。”(刘禹锡《西山兰若试茶歌》)人品高洁方能与茶共适,但是否识茶懂茶也是必不可少。“茶之为饮,最宜精行修德之人,兼以白石清泉,烹煮如法,不时废而或兴,能熟习而深味,神融心醉,觉与醍醐、甘露抗衡,斯善赏鉴者矣。”可以想见,主茶者若是遇到这样的茶侣,定然甚是欣慰,强烈共鸣。

关于侣之多寡,古人有评:“宾朋杂沓,止堪交错觥筹,乍会泛交,仅须常品酬酢,惟素心同调,彼此畅适,清言雄辩,脱略形骸,始可呼童篝火,酌水点汤……客若众多,姑且罢火,不妨中茶投果,出自内局。”“饮茶以客少为贵,客众则喧,喧则雅趣乏矣。独啜曰神,二客曰胜,三四曰趣,五六曰泛,七八曰施。”可见古人茶聚也忌讳人数过多,甚至认为一个人独啜方为最佳。

与同好相约一场茶聚,先是选择好地点环境,再是备好茶、水、器,尔后在事茶过程中通过精熟的技艺呈现出一道好茶,进而在精神上有所体验及领悟。此时,实境升华至心境。

三茶艺之虚境

茶作为一种饮料,之所以能够脱颖而出,在于它不仅仅能生津止渴,更多的是精神的家园、境界的呈现。

比如茶之于我,最初它吸引我的地方是可以让我停下来,专心致志、心无旁骛。喝茶的时候,凡人琐事都抛在脑后,哪里还能记得起。后来,自己尝试泡茶,发现除了一些技术层面的要素,更重要的是收敛心神;心若不定,泡出来的茶也不会稳当。沉醉于此,身体力行,久了,偶尔就能生出心如止水的宁静。这样宁静的时刻多了,心就安定下来,不再那么容易受外界的干扰。然后会静下来思考,而后有所感、所得。事实上,茶呈现给我们的,是一个丰富的精神世界。

1.以茶自适。可能很多爱茶之人,最初喝茶的心态就像周作人在《喝茶》中说的:“喝茶当于瓦屋纸窗之下,清泉绿茶,用素雅的陶瓷茶具,同二三人同饮,得半日之闲,可抵上十年尘梦。喝茶之后,再去继续修各人的胜业,无论为名为利,都无不可,但偶然的片刻优游乃正亦断不可少”,“用平凡的话来说,可以称作‘忙里偷闲,苦中作乐’,在不完全的现世享乐一点美与和谐……”。明代朱权在助其兄朱棣夺取政权之后,出于政治上的考量,韬光养晦,不问政事,后半生与茶相伴,终成《茶谱》。这位“举白眼而望青天”( 茶谱序》中语)的皇族,心中的不满可以想见,唯有以茶自适,求得内心平静。从古至今,茶一直是人们心目中的避风港。

2.水静则明。“山堂夜坐,手烹香茗,至水火相战,俨听松涛,倾泻入瓯,云光缥缈,一段幽趣,故难于俗人言。”明代罗廪烹茶之情景,未见“静”字,却无处不静。“致虚极,守静笃。万物并作,吾以观复。夫物芸芸,各归其根。归根曰静,静曰复命。复命曰常,知常曰明。”(老子《道德经》第十六章)老子提倡“致虚”、“守静”,只有这样才能回归本源,观察到万事万物运行的规律,进而明白通达。而事茶就是这样一件“守静”的雅事,在一次次的品茶体验中恢复内心的澄净,观照内省,体悟大道。

3.少私寡欲。“名与身孰亲?身与货孰多?得与亡孰病?甚爱必大费;多藏必厚亡。故知足不辱,知止不殆,可以长久。”(老子《道德经第四十四章》)这个世界上有太多诱惑,如一味追求这些外在的东西,哪里还能做到心如止水。给生活做做减法,颜回一箪食、一瓢饮、在陋巷却能甘之如饴,我们虽然未必能做到,但起码吃饱穿暖之余,当我们意识到自己涌现出各种各样欲望的时候,不忘提醒自己一句:欲壑难填。人的精力、时间是一定的,取舍之间体现的是人生智慧。嗜茶之人性情淡泊,更多地籍由艺茶,达到身心双修,“自谓与天语以扩心志之大,符水火以副内炼之功,得非游心于茶社,又将有裨于修养之道矣。”

品茶图

4.顺其自然。道无所不在,茶道只是自然大道的一个分支,同时也符合道之自然属性。制茶抑或品茶,莫不应遵循自然。如在乌龙茶制作的过程中,有一个很关键的工序:走水。无论晒青、凉青、摇青,都有章法,并且心急不得。原则就是顺应茶青的本质属性,让它在制作过程中按部就班、逐步呈现我们最后想要的花香果香。像摇青,需要反复进行,每次间隔的时间越来越长,也是遵循茶青走水速度的自然规律,过或者不及都出不了好茶。品茶也是一样,普洱茶有普洱茶的格调,乌龙茶有乌龙茶的风骨,我们在品饮的时候,只能使用符合其自身属性的标准来判断优劣,用普洱茶的标准衡量乌龙茶,或用乌龙茶的标准衡量普洱茶,都是未能充分重视自然规律的做法。

人们常说,品茶悟道。只有外在环境与内在心境高度统一时,才能忘记小我,获得天人合一的精神体验。茶品的清、静、和、美与人品的清、静、和、美交相辉映,直到精神达到深层次的宁静。此时万丈红尘、宇宙星象,莫不了然于胸。人与自然沟通无碍,最终参透自然之大道,复归本真。

此时,已然心无挂碍,大可高声吟唱:

春有百花秋有月,

夏有凉风冬有雪。

若无闲事挂心头,

便是人间好时节。

艺茶至此,无憾矣!□