经窦道造影判断螺旋CT 观察胆道引流术后T 管窦道的可行性研究①

汪建初,浦涧②,王存川,路远,卓臣义,吴贤建,马日海,陆玉敏

(1.右江民族医学院附属医院肝胆外科,广西 百色 533000 E-mail:wjianchu@sina.com;2.暨南大学微创外科研究所,广东 广州 510630;3.右江民族医学院附属医院医学影像科,广西 百色 533000)

胆道引流术后T 管拔除会导致胆瘘,发生胆汁性腹膜炎,有时会给病人造成严重伤害,如何避免其发生,如何判断T 管窦道是否形成,目前没有好的方法。前期,我们曾观察到螺旋CT 可以观察T 管窦道的形成[1-2],为了判断螺旋CT 观察T 管窦道形成的灵敏性,我们特将螺旋CT 和T 管窦道造影对比,来检验螺旋CT 判断窦道完整的灵敏性,从而为后期的应用提供依据。

1 资料与方法

1.1 病例资料 前瞻性搜集2011年5~12月我院行胆道手术T 管引流病人共120 例,其中,男性68 例,女性52例;年龄22~76岁,平均年龄42.5岁;疾病构成包括:胆囊结石并胆总管结石;胆囊息肉并胆总管结石;胆囊结石并肝内外胆管结石;其中腹腔镜手术32例,开腹手术88例。T 管置入方法,放置前将T 管短臂(水平段)予以V 型修剪,放置于胆总管后,胆总管切口用3-0-0可吸收线间断缝合;将T 管自肝下缘另戳口引出腹腔外并用7号丝线缝合固定T 管。开腹手术T 管经切口右侧缘另戳口引出,7号丝线缝合固定。腹腔镜手术T 管自肋缘下右腋前线戳口引出,用7号丝线固定。

1.2 检查方法

1.2.1 螺旋CT 检查方法 手术后第14d上午行上腹部CT 平扫,术前禁食8h,不服用对比剂。扫描范围为膈顶平面到脐平面。CT 观察窦道完整标准:乳胶T 管在CT 表现为脂肪样密度管状影,其连续性一直延伸到腹壁皮肤。T 管周围有厚薄不等稍高密度影,此即T 管窦道,有时其周围被肝脏、结肠或者十二指肠所包裹与肠壁融合。CT 观察到每个层面均有环形高密度影包绕,即可判断窦道完整。CT 检查结果采取双盲对照,结果分为窦道完整组和窦道不完整组。

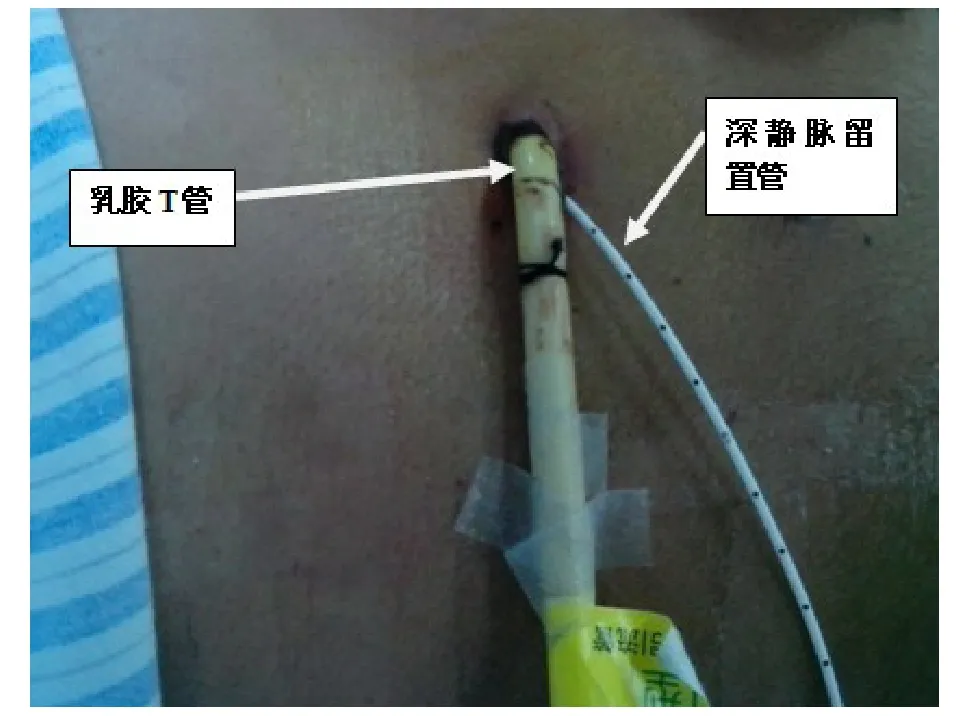

1.2.2 T 管及窦道造影检查方法 准备物品:非离子型造影剂碘伏醇50 ml,50 ml注射器1 支,碘伏50 ml,生理盐水100ml备用;棉签,一次性中单、深静脉穿刺包1份;利多卡因,10ml注射器1支。检查前先要做碘过敏试验,试验阴性方可检查。在CT 做完后即行T 管造影检查,病人取平卧位。患者行T 管造影的同时行窦道造影。造影前T 管周围皮肤消毒,T 管消毒,T 管造影完成后即行窦道造影;通过在T 管旁另置小管(深静脉留置管)方法(如图1),用深静脉穿刺管及导丝,经无菌石蜡油润滑后从T 管外侧缓慢插入T 管周围的窦道内插入深度为至壁腹膜处,深约4~5cm;然后拔除导丝,然后通过注射器导入造影剂(碘佛醇),然后摄片(如图2),疼痛的患者可以给予利多卡因浸润麻醉。

1.2.3 造影剂外漏诊断标准及比较指标 沿T 管方向有造影剂漏出即可诊断为窦道不完整。窦道造影结果采用双盲对照。结果分造影剂外漏组(窦道不完整)和不漏组(窦道完整)。计算CT 检查窦道完整性灵敏度、特异性、阳性预测值、阴性预测值。

2 结果

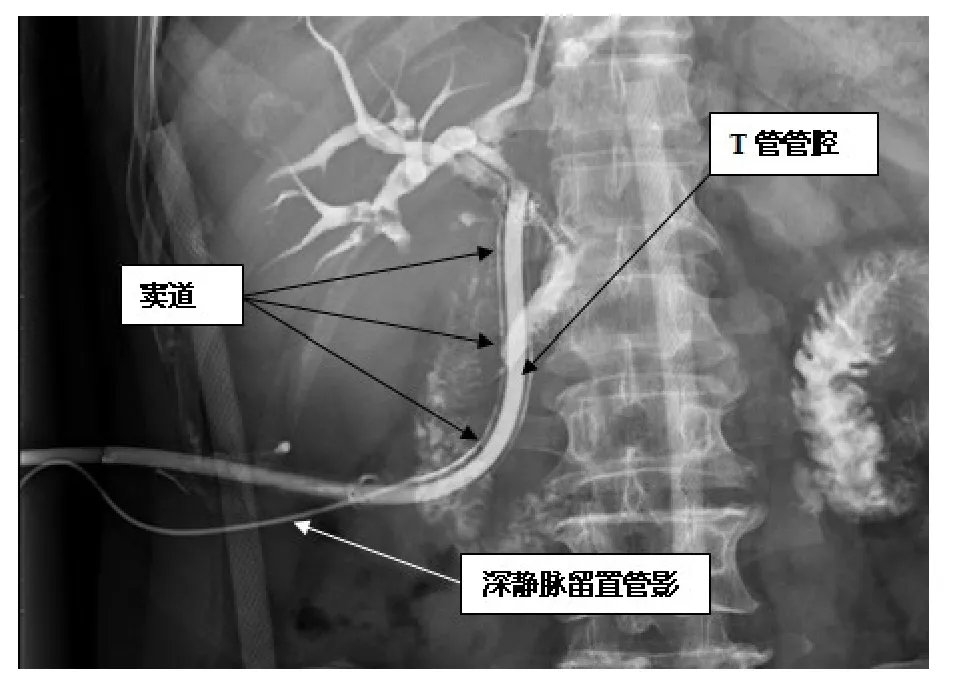

120例病人中,CT 判断窦道形成者有90例,窦道未形成者占30例,经过窦道造影,90例CT 证实窦道完整的病例窦道均完整,另30例窦道不完整者中,经过窦道造影,有28例发现窦道造影不完整,有造影剂自T 管周围漏出,有2 例窦道造影显示无造影剂漏出,见图2。CT 检查窦道完整性的灵敏度达到97.83%(90/92);特异性达100%(28/28);阳性预测值为100%(90/90);阴性预测值为93.33%(28/30),见表1。

表1 CT 及窦道造影观察窦道结果

图1 T 管造影及窦道造影时照片。T 管周围皮肤碘伏消毒,T 管消毒,深静脉留置管自T 管周围插入留做窦道造影用,造影剂自深静脉留置管导入

图2 T 管造影及窦道造影片。T 管两侧可见造影剂均匀充填,T 管管腔及胆道内造影剂充填,肠腔可见造影剂流入,无造影剂漏出,显示窦道完整

3 讨论

胆总管探查术后放置T 管引流是一种常规手术,然而这种手术方式在拔除T 管后会有胆漏的发生,原因是多方面的,与病人有关的如激素应用、化疗、腹水等;与技术方面如缝合方法不当、引流材料导致的炎症反应轻微等也有关系[3]。目前市场上T 管材料基本统一,胆漏发生的直接原因一般是T 管窦道形成不完整,胆汁自窦道缺口漏入腹腔所致。T 管窦道是由大网膜、小网膜、肝十二指肠韧带、胆囊创面、肝脏、肝结肠韧带、胃与十二指肠壁以及T 管的异物刺激而引起的增生性炎症、胶原纤维增生、肉芽肿等共同包绕T管而形成。并发症的发生将给病人带来严重后果,甚至发生生命危险[4]。一般胆道探查T 管引流术后,T管的拔除标准由三部分组成:术后天数(2周)、经T 管胆道造影、夹管试验,这三点均不能体现T 管外窦道的形成情况,从而使T 管的拔除带有很大的盲目性。严格按照术后第14d拔除T 管,胆漏的并发症发生率有时高达10%,甚至有报道术后4个月或6个月拔除T 管发生胆漏的,究竟多长时间拔管安全,何时为最佳拔管时间,成为肝胆外科医生一直在探索的问题。所有这些问题都归咎于没有一个良好的方法来判断T管窦道是否形成。Lazaridis Ch等[5]提出要在拔除T管前检查T 管窦道的形成情况。

前期我们意外地发现,螺旋CT 可以观察T 管窦道,而且影像学特征非常明显,我们为了确证螺旋CT观察T 管窦道的灵敏性,特用窦道造影方法证实。120例病人中,CT 判断窦道形成者有90例,窦道未形成者有30例(25.00%),经过窦道造影,90 例CT 证实窦道完整的病例窦道均完整,另30例窦道不完整者中,经过窦道造影,有28例发现窦道造影不完整,有造影剂自T 管周围漏出,有2例窦道造影显示无造影剂漏出。CT 检查窦道完整性的灵敏度达到97.83%(90/92);特 异 性 达100%(28/28);阳 性 预 测 值 为100%(90/90);阴性预测值为93.33%(28/30)。因此我们认为CT 可以用于临床上判断窦道完整性,螺旋CT 观察T 管窦道是安全的,实用的,可以同时判断窦道形成和窦道厚度。

目前国内外专家通过多种其他方法预防拔除T管后胆瘘的发生。如范钦忠[6]介绍的自制双腔T 管,这种自制双腔T 管分T 管腔、造影腔和注药管3 部分。T 管腔即普通T 型管内腔。造影腔为带散在小侧孔、包绕T 管外壁的潜在腔隙,其内端至T 管纵横臂交界处,两端与T 管外壁密切粘合,造影腔分8~15 cm 长度的各种型号。注药管为内径约2 mm 的细塑胶管,从T 管纵臂远端侧面入T 管腔行走于T 管腔内,在造影腔中部出T 管开口于造影腔内。在X 光透视下将造影剂经注药管缓慢推入,充分显影时立即摄片,观察造影剂是否外溢,确定窦道是否完全形成。可根据情况反复造影,直至窦道完整形成。而吕云福等[7]对置T 管的病人,手术当中在T 管旁又另置一小管,这种小管一般是直径为2.5mm 的硬塑料管,在管的一端2、4cm 处剪2个侧孔,体胖者可剪3 个侧孔,并用1 号丝线缝在T 管距短臂3cm 处的长臂外壁上,另一端剪成与T 管相同的长度,在腹壁上同口引出,并在皮肤处用缝线固定。术后定期经小管做窦道造影,以明确窦道是否完整形成。目前临床上所用T管均是单腔T 管,双腔T 管并不普及,而且造成T 管管径增大,影响窦道形成,而在T 管旁另置小管,操作方法上较为复杂,而且旁置的小管也可以影响窦道形成。所以临床上,这两种方法均难以推广应用。冯众一等[8]通过超声观察T 管窦道,认为通过超声检查发现营养状况佳的患者术后1周左右窦道就基本形成,术后2周左右窦道形成变得更加完整、清晰,T 管近胆总管处亦显示清楚,近4周变得完整。通常可理解窦道管壁越厚,韧性就越强,拔T 管就不易漏。

在本研究中,我们采用了李建辉等[9]介绍的一种T 管窦道造影的方法,术后造影时,在T 管旁边插入硬膜外麻醉导管(我们的导管是用颈深静脉导管),通过导管造影。他们认为这样的方法使T 管与窦道间得以松动,减少拔管时T 管与窦道间的阻力,减少窦道断裂而减少胆漏的发生。通过对比,我们认为应用螺旋CT 给T 管窦道检查提供了一个全新的方法,观察窦道更为简单、方便、直观。不仅可以观察窦道厚薄,还可以观察T 管周围环境,如有无感染、积液等。

纵然在内镜技术日益发达的今天,目前有些手术是通过一期缝合胆总管完成的,从而不留置T 管,避免T 管窦道形成不良导致的胆瘘[10-11]。但是在很多手术中,T 管引流是必须的。只要有方法观察窦道形成,T 管相关并发症将减少,窦道检查在以后的临床工作中还是有重要意义的。

[1] 汪建初,王存川.128排螺旋CT 对胆道引流术后T 管窦道形成的初步观察[J].中华肝胆外科杂志,2012,18(11):872-873.

[2] 汪建初,浦涧,陆涛,等.胆道T 管引流术后窦道形成的观察研究[J].肝胆外科杂志,2012,20(5):383-385.

[3] Daldoul S,Moussi A,Zaouche A.T-tube drainage of the common bile duct choleperitoneum:etiology and management[J].J Visc Surg,2012,149(3):e172-178.

[4] Gharaibeh KI,Heiss HA,Biliary leakage following Ttube removal[J].Int Surg,2000,85(1):57-63.

[5] Lazaridis Ch,Papaziogas B,Patsas A,et al.Detection of tract formation for prevention of bile peritonitis after Ttube removal Case report[J].Acta Chir Belg,2005,105(2):210-212.

[6] 范钦忠.双腔T 管窦道造影预防拔管后胆漏的临床研究[J].中华普通外科杂志,2002,17(5):269-270.

[7] 吕云福,董永红,黄海.T 管窦道形成时间的临床研究与意义[J].中华肝胆外科杂志,2004,10(4):279.

[8] 冯众一,谭文翔,郭宏伟,等.腹部超声在评估胆道术后T管窦道形成完整性中的应用[J].肝胆胰外科杂志,2012,23(1):62-63.

[9] 李建辉,郑俊彪,陈浩亮.经T 管窦道造影预防拔管后胆漏分析[J].浙江临床医学,2007,9(9):1193-1194.

[10] Ahmed I,Pradhan C,Beckingham IJ,et al.Is a Ttube necessary after common bile duct exploration?[J].World J Surg,2008,32(7):1485-1488.

[11] El-Geidie AA.Is the use of T-tube necessary after laparoscopic choledochotomy? [J].J Gastrointest Surg,2010,14(5):844-848.