观点采择:基于自我的推理及其个体差异*

王雨晴 游旭群 焦 健 谌鹏飞

(1陕西师范大学心理学院暨陕西省行为与认知心理学重点实验室, 西安 710062) (2东北师范大学心理系, 长春 130000)(3陕西师范大学现代教学技术教育部重点实验室, 教师专业能力发展中心, 西安, 710062)

1 引言

在日常生活和工作中, 多数人经常需要与他人交流沟通, 在交流过程中个体不仅要设身处地地理解与感受他人的想法与情感(Ku, Wang, & Galinsky,2010), 同时也要能够区分自我与他人的观点, 并基于过去或当前情境对他人的观点做出正确的判断(Herold & Akhtar, 2008)。在实际生活中, 人们持有的观点与他人的观点可能一致, 也可能不一致。在两种角度的观点不一致时, 个体能够将自己的观点撇开是心理理论推理的一个重要方面(Samson,Apperly, Braithwaite, Andrews, & Bodley Scott,2010)。而在社会认知中, 以他人角度知觉一个视觉场景, 以采择他人的观点, 是否受到文化背景的影响; 同时, 个体的性别和学科背景是否也会影响调节个体不同角度的认知, 是厘清心理理论推理机制的重要问题。

在对他人心理进行推理时, 是否一定基于自我角度信息或至少受到自我角度信息的干扰, 研究结论不尽相同。一些研究表明, 在推测他人心理时,要抑制自我角度的信息及其干扰是困难的。例如, 4岁以下的儿童一般会基于自己的想法推断他人的需求或想法(Moore et al., 1995), 年龄更大一些的儿童, 甚至成人在推断他人想法时也会受到自我角度信息的强烈干扰(Apperly, Samson, & Humphreys,2009; Bernstein, Atance, Loftus, & Meltzoff, 2004;Birch & Bloom, 2007; Keysar, Lin, & Barr, 2003; 李晓东, 黄艳秋, 刘萍, 徐健, 2007; Royzman, Cassidy,& Baron, 2003)。研究者认为这表明在儿童和成年人中存在一种对自我观点的无意识自动激活的反应偏向, 推断他人心理时需要矫正或者抑制这种偏向(Birch & Bloom, 2004; 陈雨露, 苏彦捷, 2011;Epley, Keysar, van Boven, & Gilovich, 2004)。但是,也有研究认为个体对他人心理的推理并非一定基于对自己心理进行推理而获得。例如 14个月大的婴儿(Sodian, Thoermer, & Metz, 2007)和大猩猩(Hare, Call, Agnetta, & Tomasello, 2000)能够认识到这样一个事实:一个他们自己能看得到的物品, 他人不一定也能看见(例如, 当他人的视线被障碍物挡住时)。此外, 在非语言的任务中, 先给婴幼儿观看一个演员或动物寻找物体位置的视频, 然后让其推测演员的行为或自己根据信息寻找, 结果发现 2岁及以下的婴幼儿能够理解他人的错误信念, 并正确预测他人行为或自己成功找到物体(Onishi &Bailargeon, 2005; Southgate, Senju, & Csibra, 2007;Surian, Caldi, & Sperber, 2007)。在类似视觉观点采择任务中, 婴儿或动物的观点采择能力是让人惊奇的, 他们能够很容易地考虑到当前他人与自己视觉经验的差异性或过去视觉经验的差异。

韩世辉和张怡帆(2012)指出, 社会交往是人类最重要的活动之一, 具有文化多样性。人类在进化中发展出加工自我和他人社会信息的特定机制, 这些机制受到社会文化情境的影响。其实, 人类学家很早就注意到东西方文化背景下成长的个体是有差异的(Shweder & LeVine, 1984)。人类学的研究发现, 有些种族在日常交往中避免使用一些表示心理状态的词语, 如情感、认知、人格、行为等, 他们不愿意谈论自己和他人的心理状态和行为(陈友庆,2008, p109)。Miller (1985)发现, 在两种文化条件下,8岁儿童对行为的解释是相似的, 但是随着年龄的增长就出现了文化的差异, 美国人更倾向于用心理倾向性解释行为, 而印度人更倾向于用环境解释。Bartsch和Wellman (1995)认为, 儿童理解心理状态的能力是一致的, 但是在不同的文化背景下, 不同种族对心理所形成的认识是不同的。对在两种文化背景下的成人而言, 自我概念有所不同。西方文化主张独立的自我, 许多东方文化则提倡自我是一种依存于他人、依存于错综复杂的社会关系网的自我(Kunda, 2014)。因此, 北美人和其他西方人将自我看做独立的个体, 而东方人的自我则依赖于他人而存在(Markus & Kitayama, 1991; Triandis, 1989)。

另外, 越来越多的研究已经关注到心理理论发展中的普遍规律及其个体差异(例如, 陈英和, 崔艳丽, 王雨晴, 2005; Hughes et al., 2005; Liu,Wellman, Tardif, & Sabbagh, 2008; 苏彦捷, 刘艳春,2012; Wellman, Cross, & Watson, 2001)。Dunn,Bretherton和Munn (1987)研究发现, 在亲子之间的互动中, 在心理状态的交流内容方面存在某种有趣的性别差异, 父母亲与女儿经常谈论情绪, 而与儿子之间则较少谈论。个体独特的生活经验也会影响到个体的心理理论能力, 例如, 有研究者发现阅读小说能在短期内提高被试的心理理论能力(Kidd &Castano, 2013)。

那么, 简单的视觉观点采择过程, 作为窥探心理理论认知过程的一种典型角度或范式, 是否也会表现出某些文化和个体的差异呢?Samson等人(2010)曾用经典的视觉采择任务, 发现在进行自我观点采择时, 被试很难忽略基于他人角度的信息干扰, 甚至在可以忽视的情境中, 被试依然很难克服这种干扰; 而且, 在有些情境中, 被试对他人角度的观点采择反而比对自己角度的加工更有效。由此,他们进一步指出, 成人可以快速而有效地估算他人的所思所想。在这个研究中, 他人中心干扰效应突出, 自我中心干扰并不明显。这与心理理论是领域特殊性的理论构想吻合。持有领域特殊性观点的研究者认为, 人们不可能直接接近他人的观念、需要、意图和信念, 但是人们可以在他人行为和言语的基础上对上述内容进行间接推理。因此, 要实现这一点, 一个人必须建构并拥有一套有关他人心理状态的表征系统, 这个系统有别于独享的、自我中心的知识。类似心理理论的应用无所不在, 是普遍的,而且是有效的, 这取决于一套普遍存在的心理模块(Friedman & Leslie, 2004; Sperber & Wilson, 2002;Apperly, Samson, & Humphreys, 2005), 这样的模块能够让人们在不需要认知资源参与的情境下就能快速自动地对他人心理状态进行推理(Stone,Baron-Cohen, & Knight, 1998)。但是, 这个特殊的用于阅读他人心理模块的模块系统, 很有可能在不同的文化背景下, 因为自我和他人包含的内容和相对的独立性不同, 最终使得个体阅读他人心理的速度和效率出现不同; 同时, 也可能受到个体自身因素, 例如性别和学科背景的调节。

因此, 本研究拟以中国成人为被试, 进一步研究在自我角度和他人角度信息一致或不一致的情境中, 个体基于自我的推理、对他人的观点采择及其个体差异。本研究选择的视觉观点采择任务与婴儿和猩猩有成功表现的任务类型相似, 基于文献中所设计的水平1的观点采择, 需要简单判断某个人是否能看见某个刺激 (Flavell, Everett, Croft, &Flavell, 1981; Michelon & Zacks, 2006)。给被试呈现一间从自己视觉可见两侧和后墙的房间图片, 在房间中央站着一位面向两侧侧墙的人类模特。在房间一侧或两侧的墙上会有不同数量的红色圆点。在一致条件下, 被试和模特能看见相同数量的圆点; 在不一致条件下, 被试和模特各自看见不同数量的圆点(有些圆点站在模特角度看不到)。然后要求被试忽略无关角度, 明确判断从自己角度或者从他人角度所看到的红色圆点数。研究主要比较无关角度对明确需要外显判断角度信息加工的干扰程度, 以评价更加“内隐的”加工过程(即无须判断他人角度或自己角度信息时)。当被试采择模特观点时, 与一致性条件相比, 在不一致条件下会表现出更长的反应时和更多的错误, 这表明被试本身所看到的妨碍了他们对模特观点的判断(自我中心干扰效应)。相反,如果更长的反应时和更多的错误出现在不一致条件下被试判断自己观点时, 这表明对他人观点的采择干扰了被试对自我角度的判断(他人中心干扰效应)。研究包含两个实验, 在实验1中, 被试判断自己的观点和判断模特观点的测试随机出现在相同组块中; 在实验 2中, 判断自己和他人观点的测验分别出现在不同的组块中, 将这两种角度的判断严格区分在不同组块中, 目的在于能够避免无关角度刺激对被试加工的干扰。另外, 在两个实验中, 同时会考察被试的性别、文理科背景对任务操作的影响。

总之, 本研究的基本假设是:当进行他人角度观点采择或自我角度判断时, 被试很难忽略无关角度的干扰(实验 1:完全随机设计)。在其他实验情境不变, 只需要被试采择他人观点时(实验2:随机区组设计), 被试也很难忽略来自自我角度信息的干扰。(2)在一些情境中, 被试对自己角度的判断比采择他人角度的观点更快速、有效。(3)对两种角度的加工均受到被试的性别和专业因素的影响(实验1和实验2)。

图1 实验中房间刺激示例图片

2 实验1

2.1 方法

2.1.1 被试

选择50名在校大学生参加实验, 均为右利手。实验前所有被试自愿参加, 实验结束后获得一定的报酬。女性被试25名, 男性被试25名。年龄范围:19~22岁, 平均年龄:20.16岁。

2.1.2 刺激和程序

主要刺激材料为一张图片, 如图1所示。

给被试呈现一间从自己视角可见房间两侧和后墙的图片, 在房间中央站着一位面向侧墙(左或右)的女模特或男模特(由三维卡通片软件Poser6绘制而成), 在房间的一侧或两侧墙上会随机呈现0、1、2或3个红色圆点。实验时给女性被试呈现女性模特图片, 给男性被试呈现男性模特图片。在50%的实验序列中, 从模特和被试视角看到的红色圆点数相同(一致条件); 在另外 50%的实验序列中, 则不同。两种条件下的模特站位保持恒定, 但圆点位置会发生改变。

实验使用 e-prime程序控制。在实验最初, 通过指导语让被试了解实验进程, 并明白如何根据提示进行反应。每个刺激序列由四个阶段组成。首先出现注视点“十”字, 持续时间750 ms。第二, 间隔500 ms之后, 出现“你”或者“她/他?” (女性模特/男性模特)的汉字作为反应角度的提示词, 持续750 ms,出现“你”, 即需要被试基于自己的角度判断信息(自我条件), 出现“她/他”, 则需要站在模特的角度判断信息(他人条件)。第三, 再间隔500 ms后, 呈现0~3中的一个数字, 持续750 ms, 这一数字规定了被试要去判断视角的圆点数。最后, 出现房间图片, 并一直持续到被试在键盘上按“是”或“否” 键进行反应, 然后进入下一序列。如果2000 ms时被试仍无反应, 下一个刺激序列自动呈现。

实验总共包含208个刺激序列, 其中有104个刺激需要做“是”反应, 另外 104个刺激需要做“否”反应。在104个做“是”反应的刺激序列中, 48个刺激序列要求被试判断他们自己角度的信息(包括 24个一致序列和24个不一致序列), 另外48个刺激序列要求被试采择模特角度的信息(包括24个一致序列和24个不一致序列)。做“否”反应的刺激序列内容相同。实验还加入了16个补充刺激, 即墙上无任何圆点呈现的图片。因此, 数字“0”有时可能是正确反应。在补充刺激中, 自我角度与他人角度、一致和不一致以及做“是”或“否”反应的序列数都相等。这一实验分为4个组块52个测试试验(48个测试试验和4个补充试验)。包含26个练习试验的组块在正式实验前呈现。在每一个组块内部, 试验顺序为伪随机顺序, 即最多只有3个类型相同的连续序列,并且自我和他人试验前都有同等的相同观点(无角度转换)和不同观点(有角度转换)。组块呈现顺序通过被试来平衡。

需要特别说明的是, 在匹配条件下(即“是”反应)的一致和不一致序列中, 呈现的数字通常符合要求判断的角度所看到的圆点数量(无论是自己还是他人)。在不匹配条件下(即做“否”反应)的不一致实验中, 所呈现数字与从无关角度所看到的圆点数量一致(也就是要求被试判断自我角度的信息时模特看到的圆点数量或要求被试判断模特角度时被试自身所看到的圆点数量)。在不匹配条件下的一致实验中, 所呈现数字与任何角度所看到的圆点数量都不一致, 这种情况下被试对角度信息的加工可能会更加容易(这是设计不匹配条件下一致性实验的唯一办法)。因为需要在不匹配条件中构建这一不平衡形式, 故把不匹配的实验只作为补充实验, 在数据分析时并不进行分析, 只分析匹配条件下的数据。

表1 两种实验设计模式中男女文理科被试在不同角度不同反应条件下加工的反应时和错误率的平均数和标准差

2.2 结果

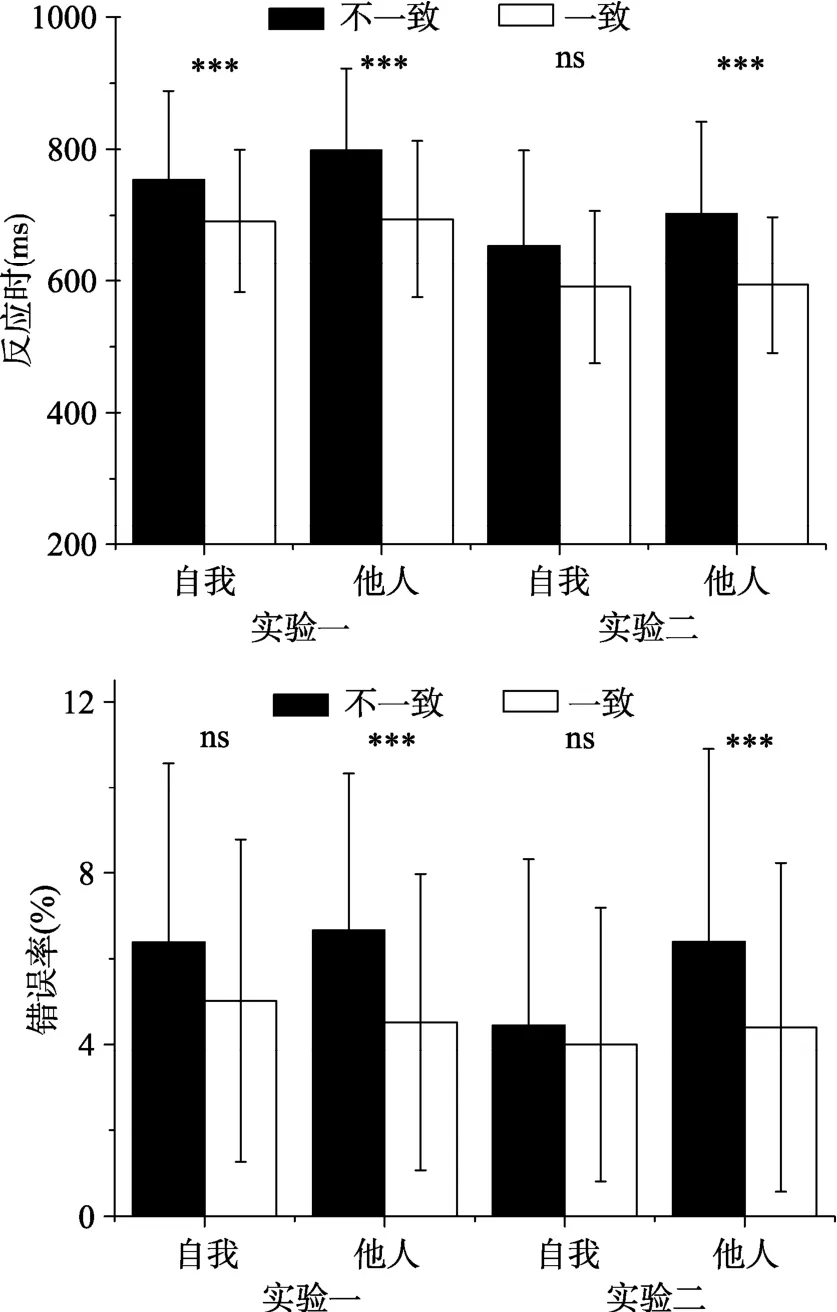

实验 1以反应角度(自我 vs他人)和反应条件(一致vs不一致)作为自变量, 反应时和错误率作为因变量, 分别进行了2×2重复测量方差分析。剔除正确率低于 50%的被试(8.00%), 剔除超时和反应时在三个标准差之外的数据(5.77%)。表1为两种实验设计模式中男女文理被试在不同角度不同反应条件下加工的反应时和错误率的平均数和标准差,图2为不同条件下不同角度反应时和错误率的比较。

2.2.1 反应时分析

为了进一步考察是否对两种角度的反应都出现显著的一致性效应, 在两种反应条件下是否都出现显著的反应角度效应, 且与 Samson等人的研究结果进行比较, 我们进行了配对 t检验。结果是:第一, 无论被试对自己观点的采择, 还是对他人观点的采择, 都表现出了显著的一致性效应。当被试判断自己观点时, t(45) = 5.58, p < 0.001, 一致性条件下显著优先了35 ms; 判断他人角度观点时, t(45) =9.33, p < 0.001, 一致性条件下显著优先了48.11 ms。第二, 无论在一致的条件下, 还是在不一致的条件下, 反应角度效应均显著, 即自我角度的反应均要显著快于他人角度的反应。在反应一致的条件下,t(45) = –5.68, p<0.001, 被试判断自己观点(M =728.63 ms)比采择模特观点(M = 767.22 ms)都要快;在不一致的反应条件下, t(45) = –7.79, p<0.001, 被试判断自己观点(M = 763.68 ms)仍然要显著快于判断模特角度的观点(M = 815.33 ms)。

另外, 以性别、专业为被试间变量, 以反应条件和角度为被试内变量进行了混合方差分析。

进一步进行简单效应检验结果发现, 在自我角度加工时, 男性和女性的差异不显著, F(1,45) =0.43, MSE = 5410.60, p = 0.51。男性判断自己观点(M=754.17 ms)与女性(M=738.81 ms)相似; 在采择他人观点时, 男性和女性的差异显著, F(1,45) =4.16, MSE = 51735.96, p < 0.05。男性采择他人观点(M = 816.04 ms)比女性(M = 768.57 ms)更慢。在一致性条件下男性的平均反应时比女性的长23.07 ms,但差异不显著, F(1,45) = 1.01, MSE = 12213.75, p =0.32。在不一致条件下, 男性的平均反应时比女性的长39.76 ms, 差异也没达到显著水平, F(1,45) =2.76, MSE = 36288.84, p = 0.10。

进一步进行简单效应检验结果发现, 无论从自我角度判断还是采择他人观点时, 文科被试与理科被试的差异均显著, 分别为F(1,45) = 4.68, MSE =56055.38, p < 0.05; F(1,45) = 10.17, MSE =118837.86, p < 0.01。从自我角度判断时, 文科被试判断自己观点的反应时(M = 776.94 ms)比理科被试(M = 726.36 ms)显著长; 采择他人观点时, 文科被试采择他人的反应时(M = 836.10 ms)比理科被试(M = 762.46 ms)的反应时显著更长。

图 2 两种实验范式中被试在不同反应条件下对不同角度信息加工的反应时和错误率。误差线为标准差。(*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001, ns为不显著)

2.2.2 错误率分析

另外, 根据表 1可以看出, 男性在不同反应条件, 不同角度下的错误率均高于女性, 且文科被试在不同反应条件下, 不同角度下的错误率也高于理科被试, 但是把性别和专业作为被试间变量进行错误率的混合重复测验方差分析, 性别和专业效应及其交互作用均不显著。

2.3 讨论

对反应时和错误率的分析都表明了自我中心干扰和他人中心干扰的存在。当采择模特所看到的观点时, 被试容易受到他们自身视觉经验的影响(自我中心干扰), 同样有趣的是, 当判断自己的观点时, 他们也受到模特角度的影响(他人中心干扰)。在反应时方面, 自我角度的信息比起他人角度的信息造成的干扰更大一些, 但两种效应都显著,而且两种角度的信息都会干扰被试反应的精确性。这些结果表明被试不能轻易忽视无关角度(即不管是他们看见的还是模特所看到的), 可能是这两种角度的信息至少在内隐水平上都得到了自动化加工, 这与Samson等人的实验结果相同。不同的是,在他们的研究中, 在反应不一致的条件下, 被试判断自己角度的观点比判断模特的观点要迅速, 在反应条件一致的场合下, 被试判断自己角度的观点比判断模特角度观点却显著慢一些。而在本研究中,无论是在一致的条件下, 还是在不一致的条件下,都是自我角度的判断要显著快于他人角度的判断,且犯更少的错误。

Samson等人认为, 对于模特角度信息的内隐加工似乎为外显采择模特观点提供了有利的准备,被试对他人视觉经验的采择同他们判断自己角度的信息同样快速和精确。而本研究的结果却说明,无论在什么条件下, 对自我角度的加工却更为迅速和有效, 这与前人研究结果(Birch & Bloom, 2007;李晓东等, 2007)一致, 说明成人在推理他人心理时表现出一定程度的自我中心偏差。自我角度信息对他人角度信息加工的干扰要大于他人角度信息对自我角度信息加工的干扰, 这很有可能说明, 成年人中存在这样一种反应偏向, 即一种对自我观点的无意识或者默认的自动激活, 这种反应偏向在推断他人心理时需要得到矫正或者抑制(Birch & Bloom,2004; Epley et al., 2004)。更进一步讲, 对于这种不尽相同的结论, 可能的原因是在心理理论的推理过程中, 特别是在这种特定的推理任务中, 无论是对自我角度的信息加工, 还是对他人角度的观点采择,都存在着某种内隐的无意识的加工; 但是, 个体对自我的内隐加工快速有效, 还是对他人角度的观点采择的内隐加工更为快速有效, 根据前人研究和本研究, 并不能得出确定的跨文化的普遍规律, 这种加工过程可能还受到其他因素的制约和调节, 需要进一步研究。

将被试性别作为被试间变量, 角度和反应条件作为被试内变量的混合方差分析表明, 男女对自我角度的信息加工无性别差异, 而在采择他人观点时,则性别差异显著, 男性对他人角度的加工要比女性更慢一些。男性在两种反应条件下的加工均要慢于女性的加工, 但是, 在不一致条件下男性要比女性更慢, 这种差异均没有达到显著水平。这可能表明女性更容易采择自己和他人角度的观点, 这种性别差异可能说明男女确实在心理理论能力上有差异,这与Dunn等人(1987)所得到的研究结果一致。

将被试专业作为被试间变量, 角度和反应条件作为被试内变量的混合方差分析表明, 对自我角度和模特角度的信息加工, 文科生的反应均要慢于理科被试。按照本研究假设, 文科生因为专业背景的原因, 阅读小说的机会、数量可能要比理科生多一些, 以往研究又表明, 阅读小说能在短期内提高被试的心理理论能力(Kidd & Castano, 2013), 即文科生的心理理论能力应该更高一些, 但是这个结果似乎不能支持前人的研究, 这需要进一步探究。

另外, 在实验 1中, 在给被试呈现图片刺激前提示了被试要采择自己或他人观点, 但因为在相同组块中既包含自我角度的加工任务, 又包含他人角度的采择任务, 而且, 这两种任务是随机呈现的,它们之间可能会相混淆, 使得两种角度都与任务相关, 从而导致被试对无关角度产生自动化的加工。所以, 在实验 2中对这一范式进行了调整, 使自我角度的加工和对他人角度的观点采择处在不同的组块中, 在每一组块任务前都明确通过指导语提示被试应该反应哪种角度, 让被试有机会采取某种可能的策略去忽略无关角度的信息干扰。

3 实验2

3.1 方法

3.1.1 被试

选择50名在校大学生参加实验, 均为右利手。实验前所有被试自愿参加, 实验结束后获得一定的报酬。女性被试22名, 男性被试28名。年龄范围:19~22岁, 平均年龄:20.78岁。

3.1.2 刺激和程序

实验2要求被试在相对独立分离的组块中加工自我角度的观点和采择他人角度的观点, 并且在每一组块刺激呈现之前明确告知被试, 需要判断哪一角度的观点(因此, 被试事先知道可以忽略哪一角度的观点), 其他实验条件、材料和程序与实验1相同。两个自我角度的组块和两个他人角度的组块交替呈现。其中一半被试先判断自己角度观点, 后判断他人角度观点, 另一半顺序则相反。

3.2 结果

与实验1类似, 我们对数据首先进行了预处理,剔除正确率低于 50%的数据(3.03%), 剔除超时和超过三个标准差的数据(6.17%), 然后进行了重复测量方差分析和混合方差分析。另外, 为了能够直接测试设计的不同对被试反应的影响。以实验设计(随机设计和区组设计)为被试间变量, 对两个实验的反应时和错误率进行了比较。

3.2.1 反应时分析

配对t检验表明当被试采择模特观点和自我角度观点时一致性效应均显著, 分别为t(31) = –7.74,p < 0.001; t(31) = 5.29, p < 0.001, 前者在一致性条件下优先了108.81 ms, 后者优先了63.35 ms。在一致性条件下, 角度效应不显著(t < 1, p = 0.85):被试采择模特观点的反应时(M = 593.94 ms)同判断自己的观点(M = 590.81 ms)的反应时几乎相同。但是在不一致条件下, 角度效应显著, t(31) = –2.33, p <0.05, 被试采择模特观点的反应时(M = 702.75 ms)显著长于判断自己观点的反应时(M = 654.16 ms)。

3.2.2 错误率分析

配对t检验表明当被试采择模体观点时一致性效应显著, t(31) = –4.74, p < 0.001, 不一致条件下的错误率要比一致性条件下高出6.12%。而当被试判断自己观点时, 一致性效应不显著(t < 1, p =0.997), 不一致性条件下(M = 4.57%)和一致条件下(M = 4.56%)所犯错误率相似。在一致性条件下, 角度效应不显著, t = –1.42, p = 0.17, 但被试判断模体观点的错误率(M = 1.83%)略低于判断自己观点的错误率(M = 4.56%)。在不一致条件下, 角度效应显著, t(31) = –2.43, p< 0.05, 被试采择模特的观点(M =7.95%)要比判断自己观点(M = 4.57%)犯更多错误。

3.3 讨论

实验2与实验1相同, 一致条件下的反应时显著快于不一致条件下的, 前者的错误率显著低于后者的。无论被试是否有机会主动忽视无关角度的干扰, 被试都会受到无关角度的自动化干扰, 这似乎不是以被试的主观意志为转移的。虽然被试事先明确知道应该反应的角度, 并且在整个组块都保持某种角度, 被试仍然不能忽略无关角度的干扰。在反应时和错误率分析中都再次证明双向干扰存在的证据, 这与Samson等人(2010)的实验结果一致。

但是, 来自哪种角度的干扰更大一些呢?在一致性条件下, 角度效应不显著, 被试采择模特观点的反应时同判断自己观点的几乎相同。在不一致条件下, 角度效应显著, 被试采择模特观点的反应时显著长于判断自己观点的反应时; 在错误率上, 角度主效应虽然不显著, 但是反应条件×角度交互效应显著, 当被试判断自己观点时, 反应条件对其错误率并不会产生影响, 而被试在采择他人角度观点时, 在不一致条件下的错误率显著高于一致条件下的。这进一步表明, 自我角度的干扰比他人角度形成的干扰要大一些, 自我角度的加工是自动化的,很难抑制的。

对实验1和实验2的直接比较表明, 是否有角度的转换对被试的加工有显著影响。无论是在一致的反应条件下, 还是在不一致的反应条件下; 无论是对自我角度的加工, 还是对他人角度观点的采择,无角度转换的反应都要比有角度转换的反应更快,在反应准确性上并没有显著的影响。这与 Samson等人的研究结果不同, 他们在这点上的结果是无角度转换, 对干扰效应无显著影响, 在反应准确性上,对自我角度加工的准确性上有显著提高。关于研究差异的原因, 在总体讨论中会进一步分析。另外,比较有趣的是, 与实验1不同, 在实验2的随机区组设计中, 男性被试在采择他人角度信息的有效性要显著慢于加工自己角度的信息, 且不一致条件下,加工他人角度的信息受到自我角度的干扰要大一些, 这再次表明, 男女在采择他人角度观点时具有稳定的性别差异, 男性的观点采择能力似乎要更弱一些; 但是不同专业被试在反应快慢和准确性上均无显著差异。

4 总讨论

本研究通过两个视觉采择实验, 探讨了被试在面对自我角度信息和他人角度信息一致和不一致条件下, 对自我角度信息和他人角度信息加工上的效率差异和个体差异对这些加工的影响。我们发现,当被试基于他人角度进行观点采择时, 很难忽略基于自己角度的信息干扰, 即使在被试有可能忽略自我角度的信息时, 仍然受到较大的干扰, 特别是在自我角度的信息和需要加工角度的信息不一致时,在反应时和反应正确率上显著延长和下降, 说明在对他人心理理论的推理过程中, 自我角度的信息起着重要的作用, 这与大量的前人研究一致(Apperly et al., 2009; Bernstein et al., 2004; Birch & Bloom,2007; 李晓东等, 2007; Keysar et al., 2003; Moore et al., 1995; Royzman et al., 2003), 说明人们需要对最初的基于自我中心解释的倾向进行调节之后, 才会使用有关对他人信念的知识去理解社会场景中的人际交流行为, 这也表明, 对他人心理状态的建构性推理是需要通过某种认知努力, 才能对最初的,常常表现为自我中心的反应倾向进行抑制和矫正(Epley et al., 2004)。

研究还发现, 自我角度和他人角度会形成相互的干扰; 但是, 自我角度的干扰显著强于他人角度造成的干扰。前者与与 Samson等人(2010)研究结果相同, 但是后者不同。Samson等人的研究指出,在这种特定的视觉情境中, 自我角度信息的干扰是无关紧要的, 无论在被试事先对反应角度不可预期的条件下, 还是在事先可以预知的条件下, 被试都能自动化且有效地完成对他人角度信息的加工。而在以中国人被试的研究中, 却观察到了自我角度加工具有较稳定的优势。这种差异至少提醒我们注意两个方面的问题。一方面, 正如问题提出部分所述,这可能说明在不同的文化背景下成长的个体, 在构建自我认知系统和他人心理系统的时候, 本身就具有文化上的差异性, 孔繁昌、张妍和陈红(2010)指出, 不同文化背景中人们对于自我–他人表征可能是不同的。例如, 北美人和其他西方人将自我看做独立的个体, 而在东方人看来, 自我依赖于他人而存在(Markus & Kitayama, 1991; Triandis, 1989)。许多东方文化提倡自我是一种依存于他人、依存于错综复杂的社会关系网的自我, 而西方文化则主张独立的自我(Kunda, 2014), 所以, 在东方人的对他人心理推理的系统中, 卷入自我的知识本身就更多,程度更深一些, 这才使得本研究与前人的研究出现差异。另一方面, 认为个体对他人心理的推理是自动且有效的, 是一种普遍的特点, 还为时尚早。换句话说, 要认为对他人心理的推理, 是由一套相对独立的有关他人心理状态的表征系统或模块, 且有别于独享的、自我中心的知识系统(Friedman &Leslie, 2004; Sperber & Wilson, 2002; Apperly et al.,2005), 这样的模块能够让人们在不需要认知资源参与的情境下快速自动地对他人心理状态进行推理(Stone et al., 1998), 还需要进一步的实验证据。

其次, 本研究的结果还说明, 自我角度信息和他人角度信息的加工是不同的。对自我角度的信息加工的快速性和有效性都证明了在面临两种任务时, 即使对无关的任务也会形成快速的内隐加工,无论是自我角度的内隐加工, 还是他人角度的内隐加工; 但是从外显层面上而言, 个体对自我角度的外显加工比对他人角度的外显加工要更为快速和有效, 自我角度的外显加工受到他人角度的内隐加工干扰要小, 而对他人角度的外显加工受到自我角度的内隐加工干扰要更大一些。Mitchell, Macrae和 Banaji (2006) 运用心理理论任务, 采用 fMRI考察了在自我和他人重复(他人与自己相似)与自我和他人不重复(他人与自己不相似)时, 知觉者如何做心理状态的推论。研究发现在前额叶区域有功能性的分离, 即对相似他人的心理化(即对心理状态的推论)激活了与自我参照思维相关的前额叶皮质的腹内侧区域, 而对非相似他人的心理化激活了前额叶的背内侧区域。孔繁昌等人(2010)进一步指出,这暗示着对他人和自己心理内部工作方式的意义上重叠的独特觉知使得人类可以将自己的思想和情感作为他人思想和情感的向导。有实验采用ERP技术, 分析个体在加工自我信念与朋友信念时所诱发 ERP波幅的差异, 结果发现, 刺激呈现后200~300 ms, 理解自己条件下的波幅显著小于理解朋友。在300~400 ms, 不仅发现理解自己条件下的波幅显著小于理解朋友, 而且发现外表判断的波幅显著小于信念判断。这些结果表明, 个体解读自我信念和朋友信念具有不同的加工时程(郑玉玮,2012)。本研究的发现也说明, 自我角度和他人角度信息的加工不同, 在对他人心理进行推理时, 以自我加工为起点和导向的可能性要更大一些。

最后, 本研究还发现, 不同性别和不同专业被试在视觉观点采择中体现出了一定的个体差异。在本研究中, 男女对自我角度的信息加工无性别差异,而在采择他人观点时, 男性对他人角度的加工要比女性显著慢。这与我们现实中观察女性更容易理解他人的现象一致, 与有些前人的研究在性别差异的方向上是一致的。例如, 有研究发现, 家庭互动中亲子之间关于心理状态的交流存在某种有趣的性别差异。与儿子比较, 父母亲与女儿谈论情绪多一些(Dunn et al., 1987)。有趣的是, 在被试事先知道要加工何种角度信息时, 这种性别差异仍然存在,这个问题可能说明, 男性即使在较为明确的环境中,也与女性不同, 不能较好地推理他人心理。另外,对自我角度和模特角度的信息加工, 文科生的反应均要慢于理科生, 这个结论与本研究假设不同。以往研究表明, 阅读小说能在短期内提高被试的心理理论能力(Kidd & Castano, 2013), 文科生因为专业背景的原因, 阅读小说的机会、数量可能要比理科生多一些, 但是这个研究的结果似乎不能支持文科生要比理科生的心理理论能力更强一些的结论。可能的原因是, 这个视觉观点采择任务与一般的信念推理任务、心理理论故事任务不同, 理科生具有的另外的某种特点可能会抵消这种观点采择能力的不足, 才让他们在这种任务中的反应要更快速和有效一些。

总之, 在心理理论的推理过程中, 在自我和他人的观点采择过程中, 具体推理的过程可能还受到个体自身的因素, 如性别、专业, 甚至自身情绪状态等因素的调节。正如夏瑞雪等人(2014)的研究所表明的, 与他人视角相比, 在自我视角条件下人们加工负性信息时投入了更多的心理资源, 从早期的N200 到晚期的 LPC 都表现了相同的效应, 因此,加工对象本身, 特别加工对象本身的情绪状态也会影响到心理理论的推理过程, 结合个体的不同情绪特点和加工对象的情绪特点进行研究, 是进一步探索的问题。

5 结论

研究发现:

(1)当进行他人角度观点采择时, 被试很难忽略基于自我角度的观点采择。在其他实验情境相同,但是只需要被试采择他人观点时(实验 2), 也能观察到相同的现象。

(2)比较而言, 被试对采择自己角度的信息加工比采择他人角度的观点更迅速和有效。

(3)男女对自我角度的信息加工无差异, 而女性采择他人角度观点更快一些; 文科生对两种角度的信息加工都慢。

(4)中西方文化背景下的研究结果有所不同,这说明, 对两种角度的观点采择可能受到被试的文化背景、性别和专业因素的影响和调节。本研究为进一步解释成人心理理论的推理机制提供了不同的实验证据。

Apperly, I. A., Samson, D., & Humphreys, G. W. (2005).Domain-specificity and theory of mind: Evaluating neuropsychological evidence. Trends in Cognitive Science,9, 572–577.

Apperly, I. A., Samson, D., & Humphreys, G. W. (2009).Studies of adults can inform accounts of theory of mind development. Developmental Psychology, 45, 190–201.

Bartsch, K., & Wellman, H. M. (1995). Children talk about the mind. New York: Oxford University Press.

Bernstein, D. M., Atance, C., Loftus, G. R., & Meltzoff, A.(2004). We saw it all along visual hindsight bias in children and adults. Psychological Science, 15, 264–267.

Birch, S. A. J., & Bloom, P. (2004). Understanding children's and adults' limitations in mental state reasoning. Trends in Cognitive Sciences, 8, 255–260.

Birch, S. A. J., & Bloom, P. (2007). The curse of knowledge in reasoning about false beliefs. Psychological Science, 18,382–386.

Chen, Y. H., Cui, Y. L., & Wang, Y. Q. (2005). The theory of mind and emotion understanding of preschoolers: Their development and relationship. Psychological Science, 28,527–532.

[陈英和, 崔艳丽, 王雨晴. (2005). 幼儿心理理论与情绪理解发展及其二者关系的研究. 心理科学, 28, 527–532.]

Chen, Y. L., & Su, Y. J. (2011). First 'egocentric' then'adjustment': The process of adults' reasoning about other's mental states. Psychological Science, 34, 131–136.

[陈雨露, 苏彦捷. (2011). 先“自我中心”再“调整”: 成人推理他人心理状态的加工过程. 心理科学, 34, 131–136.]

Chen, Y. Q. (2008). The child's theory of mind. Anhui:People's Publishing House.

[陈友庆. (2008). 儿童心理理论. 合肥: 安徽人民出版社.]

Dunn, J., Bretherton, J., & Munn, P. (1987). Conversations about Feeling States between mothers and their young children. Developmental Psychology, 23, 132–139.

Epley, N., Keysar, B., van Boven, L., & Gilovich, T. (2004).Perspective taking as egocentric anchoring and adjustment.Journal of Personality and Social Psychology, 87,327–339.

Flavell, J. H., Everett, B. A., Croft, K., & Flavell, E. R. (1981).Young children's knowledge about visual perception:Further evidence for the level 1-level 2 distinction.Developmental Psychology, 17, 99–103.

Friedman, O., & Leslie, A. M. (2004). Mechanisms of belief-desire reasoning inhibition and bias. Psychological Science, 15, 547–552.

Han, S, X. & Zhang, Y. F. (2012). Social cognition, culture and brain-cultural neuroscience approach. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 27(S1), 66–77.

[韩世辉, 张逸帆. (2012). 社会认知、文化与大脑——文化神经科学研究. 中国科学院院刊, 27(增刊), 66–77.]

Hare, B., Call, J., Agnetta, B., & Tomasello, M. (2000).Chimpanzees know what conspecifics do and do not see.Animal Behaviour, 59, 771–785.

Herold, K. H., & Akhtar, N. (2008). Imitative learning from a third-party interaction: Relations with self-recognition and perspective taking. Journal of Experimental Child Psychology,101, 114–123.

Hughes, C., Jaffee, S. R., Happé, F., Taylor, A., Caspi, A., &Moffitt, T. E. (2005). Origins of individual differences in theory of mind: From nature to nurture? Child Development,76, 356−370.

Keysar, B., Lin, S. H., & Barr, D. J. (2003). Limits on theory of mind use in adults. Cognition, 89(1), 25–41.

Kidd, D. C., & Castano, E. (2013). Reading literary fiction improves theory of mind. Science, 342, 377–380.

Kong, F. C., Zhang, Y., & Chen, H. (2010). Self-with-other representation: Shared representation or special representation?Advances in Psychological Science, 18, 1263–1268.

[孔繁昌, 张妍, 陈红. (2010). 自我-他人表征: 共享表征还是特异表征?. 心理科学进展, 18, 1263–1268.]

Ku, G., Wang, C. S., & Galinsky, A. D. (2010). Perception through a perspective-taking lens: Differential effects on judgment and behavior. Journal of Experimental Social Psychology, 46, 792–798.

Kunda, Z. (2014). Social cognition-Making sense of people (Y.J. Zhou, & X. C. Zhu, Trams.). Beijing, China: People's Posts and Telecommunications Publishing House.

[Kunda, Z. (2014). 社会认知:洞悉人心的科学 (周冶金, 朱新秤 译). 北京: 人民邮电出版社.]

Li, X. D., Huang, Y. Q., Liu, P., & Xu, J. (2007). Adults'performance on false belief task. Psychological Exploration,27(3), 44–47.

[李晓东, 黄艳秋, 刘萍, 徐健. (2007). 成人在错误信念任务上的表现. 心理学探新, 27(3), 44–47.]

Liu, D., Wellman, H. M., Tardif, T., & Sabbagh, M. A. (2008).Theory of mind development in Chinese children: A meta-analysis of false belief understanding across cultures and languages. Developmental Psychology, 44, 523−531.

Markus, H., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self:Implications for cognition, emotion, and motivation.Psychological Review, 98, 224–253.

Michelon, P., & Zacks, J. M. (2006). Two kinds of visual perspective taking. Perception & Psychophysics, 68, 327–337.

Miller, P. H. (1985). Children's reasoning about the causes of human behavior. Journal of Experimental Child Psychology,39: 343–362.

Mitchell, J. P., Macrae, C. N., & Banaji, M. R. (2006).Dissociable medial prefrontal contributions to judgments of similar and dissimilar others. Neuron, 50, 655−663.

Moore, C., Jarrold, C., Russell, J., Lumb, A., Sapp, F., &MacCalIum, F. (1995). Conflicting desire and the child's theory of mind. Cognitive Development, 10, 467–482.

Onishi, K. H., & Baillargeon, R. (2005). Do 15-month-old infants understand false beliefs?. Science, 308, 255–258.

Royzman, E. B., Cassidy, K. W., & Baron, J. (2003). "I know,you know": Epistemic egocentrism in children and adults.Review of General Psychology, 7, 38–65.

Samson, D., Apperly, I. A., Braithwaite, J. J., Andrews, B. J.,& Bodley Scott, S. E. (2010). Seeing it their way: Evidence for rapid and involuntary computation of what other people see. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 36, 1255–1266.

Shweder, R. A., & LeVine, R. A. (1984). Culture theory: Essays on mind, self, and emotion. New York: Cambridge University Press.

Sodian, B., Thoermer, C., & Metz, U. (2007). Now I see it but you don't: 14-month-olds can represent another person's visual perspective. Developmental Science, 10, 199–204.

Southgate, V., Senju, A., & Csibra, G. (2007). Action anticipation through attribution of false belief by 2-year-olds. Psychological Science, 18, 587–592.

Sperber, D., & Wilson, D. (2002). Pragmatics, modularity and mind-reading. Mind and Language, 17, 3–23.

Stone, V. E., Baron-Cohen, S., & Knight, R. T. (1998). Frontal lobe contributions to theory of mind. Journal of Cognitive Neuroscience, 10, 640–656.

Surian, L., Caldi, S., & Sperber, D. (2007). Attribution of beliefs by 13-month-old infants. Psychological Science, 18,580–586.

Su, Y. J., & Liu, Y. C. (2012). Parent-child communications and children's theory of mind development: Cultural perspectives.Advances in Psychological Science, 20, 317–327.

[苏彦捷, 刘艳春. (2012). 亲子交流与儿童心理理论的获得和发展: 文化的视角. 心理科学进展, 20, 317–327.]

Triandis, H. C. (1989). The self and social behavior in differing cultural contexts. Psychological Review, 96, 506–520.

Wellman, H. M., Cross, D., & Watson, J. (2001). Metaanalysis of theory-of-mind development: The truth about false belief. Child Development, 72, 655−684.

Xia, R. X., Zhou, A. B., Li, S. F., Xu, K. P., Ren, D. Y., & Zhu,J. (2014). The moderating effect of perspective taking in implicit emotional processing. Acta Psychologica Sinica,46, 1904–1102.

[夏瑞雪, 周爱保, 李世峰, 徐科朋, 任德云, 朱婧. (2014).观点采择在内隐情绪加工中的调节作用. 心理学报, 46,1094−1102.]

Zheng, Y. W. (2012). Neural mechanism of theory of mind in the dynamic process of the interacting minds (Unpublished doctorial dissertation). Tianjing Normal University.

[郑玉玮. (2012). 人际互动中心理理论的认知神经机制 (博士学位论文). 天津师范大学.]