消费者创新性对移动购物行为的影响机制研究——基于计划行为理论视角

刘遗志, 汤定娜

(中南财经政法大学 工商管理学院,湖北 武汉430073)

一、引 言

据中国互联网信息中心(CNNIC)《中国移动互联网调查研究报告》显示,截至2014年6月,我国手机网民规模达5.27亿,较2013年底增加2699万人,手机网民规模首次超越传统PC网民规模。其中,手机网络购物用户规模达20 499万人,网民使用率为38.9%,年增长率为168.5%,移动购物正经历跨越式发展[1]。同时,随着电商巨头渠道下沉,县级市及农村物流体系的规划和完善以及移动互联网访问门槛低等因素必将进一步促进移动购物市场的快速发展。因此,对消费者移动购物接受行为的研究具有现实意义。

移动购物衍生并从属于移动商务,是移动商务一个更高的发展层次。由于移动购物出现较晚,学者们对它的研究相对较少。国内现有研究主要基于技术接受模型(TAM)、价值接受模型(VAM)、创新扩散理论(IDT)以及理性行为理论(TRA)等理论来研究消费者信息技术采纳和解释等问题,而基于计划行为理论的相关研究却并不多见。事实上,由于移动购物行为是一种理性的购物行为,而且此行为还会受诸多客观条件制约。因此,计划行为理论适合解释和预测移动购物采纳行为。同时,计划行为理论认为人格特质、对事物的信念、工作特性和情境等外生变量都会对人的行为态度、主观规范及控制行为认知产生影响。移动购物对于很多消费者来说还属于新事物,而创新型消费者对新事物抱有更加积极的态度,对新事物的知觉控制感也较强,容易接受和采用新事物。因此,本文基于计划行为理论,开发了消费者创新性影响移动购物行为机制模型,试图通过调研数据,实证检验此模型对消费者移动购物行为的解释力和预测力。

二、文献综述与研究假设

消费者创新性反映了消费者个人比其他人更早接受市场创新的程度以及对待新鲜事物的态度。创新型消费者是企业新产品或新信息系统的重要用户群,在他们所处的生活圈中往往扮演意见领袖的角色,有助于企业扩散新产品或新信息系统。尽管目前学术界还没有形成对消费者创新性一致认同的概念,但它已经被不同程度地应用于多个学科当中。就营销研究领域而言,消费者创新性被广泛地应用于新产品采用、扩散以及品牌延伸等相关研究[2]。同时,随着互联网技术的快速发展,国内外许多学者尝试从不同学科和视角研究消费者创新性对网络购物行为的影响。尽管如此,就目前国内外现有文献来看,消费者创新性对于显著区别于传统网络购物的移动购物行为的相关研究明显不足。因此,研究消费者创新性对移动购物行为的影响具有一定的理论意义。

消费者移动购物采纳行为是由行为意向引发的,行为意向又由行为态度所决定。目前很多学者对态度、意向和行为三者关系进行了研究并总结出了一些理论模型,其中较为成熟的理论有TRA和TPB。理性行为理论(TRA)认为,个人行为完全被个人意愿所控制,它无法解释那些非个人意愿所能控制的行为。在对理性行为理论进行修正的基础上,Ajzen提出了计划行为理论(TPB)[3]。和理性行为理论不同的是,Ajzen认为人的行为并非完全由个体意志所能控制,它还会受到其他因素(如购物技能和获得方式等)的制约。因此,Ajzen在理性行为理论的基础上增加了知觉行为控制变量作为影响行为意向的前置因素。计划行为理论的应用十分广泛,大多数研究通过考察计划行为理论各要素来预测和解释个体行为[4]。伴随新媒体走进人们的日常生活,有一部分研究者们开始运用计划行为理论来预测和解释消费者在线行为。黎志成等指出,计划行为理论不但能解释复杂条件下的个体行为,还能预测信息技术系统采纳者的行为意向及实际行为[5]。

通过上述分析可知,计划行为理论适合解释和预测理性且受客观条件制约的移动购物行为。因此,本文基于计划行为理论,实证研究了消费者创新性对移动购物行为的影响,以期帮助移动商务企业解释和预测消费者移动购物行为,针对创新型消费群体采取相应的营销策略促使他们采纳移动购物方式,从而通过他们的示范效应带动更多没有移动购物经验的消费者加入移动购物群体。

移动购物态度是指消费者喜欢或不喜欢移动购物的程度,移动购物是一种新型的购物方式,能满足消费者求新求变的需要,容易受到消费者的追捧。消费者创新性特质越强,采纳移动购物的态度就越积极。因此,消费者创新性对移动购物态度的影响是正向的。由此,可以提出以下假设。

H1:消费者创新性与移动购物态度呈显著正相关。

消费者移动购物主观规范是指消费者决定是否采纳移动购物行为所感知到的社会压力,亦即相关群体对消费者是否采纳移动购物行为所产生影响的大小。移动购物具有新颖性和新潮性,可以在一定程度上反映消费者对新生事物的态度,是现代消费者是否具有创新特质的标志之一。消费者是否采纳移动购物行为所感知到的社会压力来源于拒绝采纳移动购物可能会被周围已采纳移动购物的同事、朋友等相关群体认为是落后和守旧的。消费者创新特质越强,就越容易感受到拒绝采纳移动购物所带来的非议。因此,消费者创新性和移动购物主观规范呈正向相关。由此,可以提出以下假设。

H2:消费者创新性与移动购物主观规范呈显著正相关。

消费者移动购物的知觉控制是消费者进行移动购物的可能性和难易程度。相对其他购物方式,移动购物具有时尚性和比较优势,这会促使创新型消费者长期关注移动购物并主动准备进行移动购物所需的知识和技能。消费者创新性越强,消费者为移动购物所做的准备也会越充分,消费者进行移动购物的知觉控制感也就越强。因而,消费者创新性对移动购物知觉控制的影响是正向的。由此,本文可以提出以下研究假设。

H3:消费者创新性与移动购物知觉控制呈显著正相关。

在TPB模型中,人对具体某项行为的态度会影响其行动意图。移动购物行为大多数情况下是理性且受客观条件制约的购物行为,消费者对移动购物态度越积极,采纳移动购物的意愿也会越强烈。消费者对技术的态度越积极,就越有可能成为电子渠道的最先采用者,也越有信心通过在线渠道进行购物。因而,消费者移动购物态度与移动购物意向呈正相关。由此,可以提出以下假设。

H4:消费者移动购物态度对移动购物意向具有显著的正向影响。

在TPB模型中,人对具体某项行为的主观规范会与其行动意向呈显著的正相关。消费者感知到相关群体促使其进行移动购物的压力越大,消费者采纳移动购物的意向就会越强烈。因而,消费者移动购物主观规范对移动购物意向呈正相关。由此,可以提出以下假设。

H5:消费者移动购物主观规范对移动购物意向具有显著的正向影响。

在TPB模型中,人对具体某项行为的知觉控制与其行动意图呈显著正相关。消费者认为自身进行移动购物的能力和条件越好,感知资源越丰富,所遇障碍越少,那么消费者的知觉行为控制感越高,采纳移动购物的意向和行为就会越强烈。因而,消费者移动购物知觉控制与移动购物意向和行为的关系呈正相关。由此,可以提出以下假设。

H6:消费者移动购物知觉控制对移动购物意向具有显著的正向影响。

H7:消费者移动购物知觉控制对移动购物行为具有显著的正向影响。

通常情况下,人的实际行动都是由人的行为意向所引起,移动购物行为是移动购物意向的行动表达。消费者移动购物意向越强烈,消费者就越有可能采纳移动购物行为。因而,消费者移动购物行为意向对移动购物行为的影响是正向的。由此,可以提出以下假设。

H8:消费者移动购物行为意向对移动购物行为具有显著的正向影响。

移动购物行为通常情况下是一种有目的的理性购物行为,消费者通过移动购物追求新体验和价值最大化。同时,消费者还会意识到这一行为并非完全受主观意愿的控制,还会受到诸多客观条件的制约,如进行移动购物行为所需的技术和资源等。因此,本研究基于计划行为理论,结合消费者创新性提出本文研究模型。对于理性且受客观条件制约的移动购物行为,消费者创新性对其作用机制如下:通过移动购物采纳态度、移动购物主观规范和移动购物知觉控制的中介作用影响移动购物意向,进而影响移动购物行为。

本文研究模型如图1所示。

图1 研究模型

三、模型变量与数据收集

1.模型变量

本问卷除了人口统计变量之外,共设置了18个指标,如表1所示。按照Hirschman的建议[6],消费者创新性的测量包括三个方面:接受度、信息收集和获取,分别对应指标X11、X12和X13。计划行为理论受到了Bagozzi的质疑[7],理由是它只测量了工具性态度,而忽视了情感性态度。因此,本文从工具性成份和情感性成份两方面对态度进行测量,其中用X21测量消费者对移动购物行为的工具性态度,用X22和X23测量消费者对移动购物行为的情感性态度[8]。Sheera等研究认为[9],计划行为理论中的主观规范并不能很好地体现社会对个人行为的作用,理由是个人的社会压力很难直接来源于是否顺从他人意愿。因此,本文采用Cialdini对主观规范的划分[10]:个人规范、示范性规范和指令性规范,其中个人规范又包含道德规范和自我认同二个维度。根据研究的实际情况,本文认为移动购物行为纯属个人购物方式,并不涉及道德品质。因此,本文不对道德规范进行测量。如表1所示,本文分别用X31、X32和X33来体现自我认同、示范性规范和指令性规范。根据Ajzen对知觉行为控制的划分[11],用X41、X42来测量消费者进行移动购物时的自我效能感,用X43来测量消费者进行移动购物时的控制力。Gollwitzer研究认为[12],人的行为意向可以划分为前后两个阶段:动机的形成和计划的形成。因此,本文采用X51和X52测量动机形成阶段中消费者移动购物意向的强烈程度和用X53来测量计划形成阶段中消费者移动购物意向的强烈程度。由于人的行为具有连贯性的特点,本文采用PAVLOU对网络购物行为进行测量[13],用X61、X62和X63来测量移动购物行为。最后,对模型所有题项均采用Likert7级量表进行衡量,受调查者选择1(非常不同意)到7(非常同意)对各问题进行打分。

2.数据收集

中国互联网信息中心(CNNIC)《中国移动互联网调查研究报告》显示,截至2014年6月,我国手机网民以年龄30岁以下的年轻用户为主体,占总体网民的比重达60%。在年轻用户群体中,又以学生群体规模最大,在总体手机网民中的占比达24.9%。同时,大学生群体的创新意识相对比较强烈,他们容易对新鲜事物产生好感,也愿意接受和尝试新鲜事物。因此,本文选取大学生作为研究样本具有一定的合理性。本调研于2014年4月至5月在中南财经政法大学和桂林电子科技大学两所高校共发放问卷310份,收回269份,剔除无效样本27份,最后得到有效样本数为242份。在此次被调查对象中,男生人数为129人,占总样本人数的53.3%;年龄在25岁以下的人数为187人,占总样本人数的77.3%;专科生、本科生和研究生人数分别为55人、128人和59人;手机上网频率以“每天多次”和“每天一次”为主,分别占总样本人数的81.4%和14%。

四、研究结果

1.信度分析

采用Cronbach’sα系数和组合信度(CR)检验有效问卷的信度。表1显示了所有变量的Cronbach’sα系数在0.818~0.858之间,所有系数都超过了0.7的标准,表明量表的内部一致性良好。同时,表1还显示了6个变量的CR值均在0.8以上,超过0.6的标准,表明量表具有良好的组合信度。

表1 测量模型的验证性因子分析

2.效度分析

采用收敛效度和区别效度来检验研究模型的效度。表1显示了量表中所有指标的标准负载均大于0.7,各因子的平均抽取方差(average variance extracted,AVE)均高于0.6,说明本量表具有良好的收敛效度。采用验证性因子分析(CFA)对研究模型的6个因子之间的区别效度进行检验,对各种嵌套模型的拟合度进行检测。表2显示了6个因子模型的X2/df为0.97,小于3;GFI和AGFI分别为0.950,0.928,均大于0.9;RMR为0.050,刚好处于临界点;CFI为0.986,大于0.9,表明了6个因子模型对数据拟合程度最好。同时,表2还表明了6个因子之间的区别效度良好。

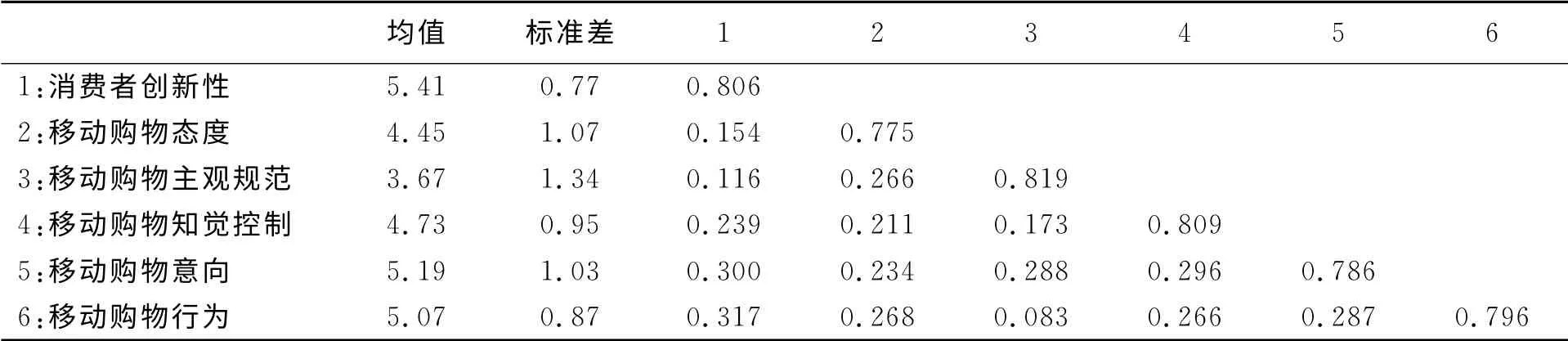

表3显示了对角线黑体数字所显示的各个因子AVE平方根均大于相应的相关系数,说明量表具有较好的区别效度。

表2 区别效度的分析结果

表3 因子AVE值平方根与因子间相关系数矩阵

模型的拟合指数见表4,除了AGFI略小于0.9以外,重要的拟合指标都位于可接受建议值的范围内,可见理论模型与实证数据具有较高的拟合度。

表4 模型拟合指数推荐值及实际值

3.假设检验

采用结构方程模型对研究模型进行检验,结果如表5所示。从表5可知,表中8个假设有2个没有通过检验。消费者创新性对移动购物态度(β=0.337,T=4.299)、移动购物知觉控制(β=0.347,T=4.553)影响显著,H1和H3得到支持,表明了消费者创新程度越高,对移动购物接受态度就明显,为进行移动购物所需技能和资源的准备也越充分。消费者创新性对移动购物主观规范(β=0.113,T=1.496)影响并不显著,H2没有得到支持,表明消费者创新程度越高,对拒绝采纳移动购物所带来非议的压力并不十分明显。移动购物态度和移动购物知觉控制对移动购物意向(β=0.174,T=2.216;β=0.242,T=3.175)具有显著影响,假设4和假设6得到了支持,这表明消费者移动购物态度越积极,购物技术越好,掌握资源越多,移动购物意向就越明显。移动购物主观规范对移动购物意向(β=0.071,T=0.996)正向影响并不显著,假设5没有得到支持,表明周围人的看法对创新型消费者的移动购意图影响并不显著。移动购物知觉控制和移动购物意向对移动购物行为(β=0.278,T=3.642;β=0.285,T=3.667)影响显著,因此,假设7和假设8得到了支持,这表明消费者态度越积极,所掌握的资源越多,移动购物技能越好,就越有可能发生移动购物行为。

表5 结构方程模型检验结果

4.中介检验

为了检验移动购物意向在对移动购物知觉控制和移动购物行为之间的中介作用,本文按照Mackinnon等对中介作用检验的建议[14],采用Bootstrap方法来检验中介作用是否存在,通过检验95%的置信区间是否包含零来判断效应是否存在,即移动购物知觉控制通过移动购物意向到移动购物行为的间接效应是否显著异于零。Bootstrap方法的优点在于不要求样本数据呈正态分布,而通过反复抽取样本的方法来估算置信区间(CI)。表6显示了移动购物意向在移动购物知觉控制和移动购物行为之间的中介结果,结果显示总效应(CI=[0.200,0.610],[0.186,0.598])、间接效应(CI=[0.026,0.176],[0.018,0.157])和直接效应(CI=[0.112,0.542],[0.111,0.518])均不包含零。因此,移动购物意向部分中介了移动购物知觉控制对移动购物行为的效应。同时,表6还显示了Total Effect/SE、Indirect Effect/SE和Direct Effect/SE的值分别为3.82、2.14和2.98,均大于1.96,也表明了移动购物意向在移动购物知觉控制和移动购物行为的关系中起到了部分中介作用。

表6 MSI在MSPC和MSB之间的中介检验结果

五、研究结论与建议

本文基于计划行为理论,就消费者创新性对移动购物行为的影响展开了实证研究,研究得出的具体结论如下:

(1)消费者创新性显著影响移动购物态度和移动购物知觉控制。这表明创新型消费者渴望不同的购物体验,兴趣和猎奇心态会促使他们对移动购物有着积极的态度和成为移动购物的最先使用者。即使他们不太熟悉移动购物,也会努力收集和移动购物相关的信息,积极培养移动购物相关技能和准备所需资源,从而增强移动购物知觉控制感。

(2)本文的研究虽然证实了消费者创新性与移动购物主观规范以及移动购物主观规范与移动购物意向存在正向关系,但关系并不显著。原因可能有二个:一是创新型消费者自我意识通常都较为强烈,他们并不十分在乎其他人对他们购物方式的评论;二是创新型消费者可能认为移动购物行为纯属购物方式,并不涉及道德品质,因而他人评论对具有较高创新特质的消费者影响不显著。

(3)本文实证证实了消费者知觉控制会对移动购物行为产生显著的正向影响,移动购物意向在消费者知觉控制和移动购物行为的关系中起部分中介作用。与传统购物方式不同,移动购物行为是一种技术的接纳和采用行为,它并不完全受个人的主观愿望所控制,它还和消费者购物技能和进行移动购物所必需的资源有很大的关系。因此,知觉控制对移动购物渠道的采纳起到了一个十分重要的作用。

(4)年轻和学历较高的消费者具有较高的创新性,表3也显示,大学生群体的创新性均值为5.41,显著高于平均水平。因此,本文实证验证了拥有良好教育背景的年轻群体普遍具有较高的创新性,对移动购物的态度也较为积极,知觉控制感也较强。因此,他们移动购物意图和行为也较为强烈。

本文对移动商务企业的启示主要体现在以下两个方面:

(1)本文研究结果显示,消费者创新性程度越高,他们对移动购物的态度也越积极,进行移动购物的知觉控制感也越强,就越有可能产生较为强烈的移动购物意图和移动购物行为。因此,移动商务企业要能够准确地识别出哪些消费群体创新程度较高,针对这部分人群采取相应的策略,从而提高信息系统的市场接受度和扩散速度。移动商务企业可以在创新性人群较为集中的地方(如高校、公司白领聚集的地方),通过加强对移动购物相对优势的宣传,提供快速和准时的个性化服务,强化移动购物是时尚生活的象征、加强对消费者购买安全和个人隐私的保护和免费试用等策略来增强消费者对移动购物的积极态度,从而刺激移动购物意向,促使他们采纳移动购物。

(2)移动购物知觉控制不但会通过移动购物意图影响移动购物行为,而且还会对移动购物行为产生直接影响,知觉控制在影响移动购物的因素中起着一个十分重要的作用。移动购物是一种新兴信息技术的应用,具有信息系统的共同特点,对于某些消费者,特别是对缺乏网络购物经验或者手机上网经验的消费者来说并不是一件十分容易的事。因此,移动商务企业可以通过优化流程、简化操作、加强商品分类和界面的友好性等策略来增加信息系统的易用性,提高移动购物所需资源的易得性和培养消费者移动购物技能和习惯等策略来增加消费者的知觉控制感。参考文献:

[1]中国互联网络信息中心.2013~2014年中国移动互联网调查研究报告[EB/OL].http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/ydhlwbg/201408/t20140826_47880.htm,2014-08-26.

[2]唐雪梅.消费者创新性的研究回顾与展望[J].华东经济管理,2014,28(3):159-163.

[3]AJZEN I.The theory of planned behavior[J].Organizational Behavior and Human Decision Processes,1991,50(2):179-211.

[4]杨强,董泽瑞.基于计划行为理论的早期大众购买行为产生机理研究[J].大连理工大学学报(社会科学版),2015,36(1):70-76.

[5]黎志成,刘枚莲.电子商务环境下的消费者行为研究[J].中国管理科学,2002,10(6):88-91.

[6]HIRSCHMAN E C.Innovativeness,novelty seeking,and consumer creativity[J].Journal of Consumer Research,1980,7(12):283-295.

[7]BAGOZZI R P,LEE K H,LOO M E.Decisions to donate bone marrow:the role of attitudes and subjective norms across cultures[J].Psychology and Health,2001,16(1):29-56.

[8]TAYLOR S E,PEPLAU L A.Social Psychology[M].New York:Pearson Education Inc,2006.28.

[9]SHEERAN P,ORBELL S.Augmenting the theory of planned behavior:roles for anticipated regret and descriptive norms1[J].Journal of Applied Social Psychology,1999,29(10):2107-2142.

[10]CIALDINI R,KALLGREN C,RENO R.A focus theory of normative conduct:A theoretical refinement and reevaluation of the role of norms in human behavior[J].Advances in Experimental Social Psychology,1991,24(24):201-234.

[11]AJZEN I,FISHBEIN M.The Influence of Attitude on Behavior[M].NJ:Erlbaum,2005.173-221.

[12]GOLLWITZER P M.Implementation intentions:strong effects of simple plans[J].American Psychologist,1999,54(7):493-503.

[13]PAVLOU P A,GEFEN D.Building effective online marketplaces with institution-based trust[J].Information Systems Research,2004,15(1):37-59.

[14]MACKINNON D P,LOCKWOOD C M,WILLIAMS J.Confidence limits for the indirect effect:distribution of the product and re-sampling methods[J].Multivariate Behavioral Research,2004,39(1):99-128.