子午岭典型森林群落建群种空间格局特征

郭 华, 范玮熠, 王孝安

(陕西师范大学 生命科学学院, 陕西 西安 710119)

子午岭典型森林群落建群种空间格局特征

郭华,范玮熠*,王孝安

(陕西师范大学生命科学学院,陕西西安710119)

摘要:以黄土高原子午岭地区9种典型森林群落中的建群种为研究对象,应用点格局分析方法中的O-ring函数,在0~60m空间范围内,对目标物种的空间格局特征和种间关系进行了研究。结果显示:辽东栎(Quercuswutaishanica)林和人工油松(Pinustabulaeformis)林中的建群种在小尺度聚集分布,中等尺度均匀分布,大尺度倾向于随机分布。天然油松林、人工刺槐(Robiniapseucdoacacia)林、山杨(Populusdavidiana)林和白桦(Betulaplatyphylla)林中的建群种在小尺度和大尺度下分别表现为聚集分布和随机分布模式。辽东栎+油松混交林和落叶阔叶混交林中,各自的两个主要建群种之间无关联;白桦+油松混交林中,白桦与油松的关联性以大约20m距离为周期,在正关联和无关联之间呈现规律性转变。以上结果表明,本地区典型森林群落较为稳定,仅白桦+油松混交林处于演替的活跃期,未来可能朝着单优种群落方向发展。

关键词:点格局分析;空间格局;O-ring函数;子午岭

群落中植株在空间中的相对位置,影响着资源在个体间的分配比例,是决定种内及种间竞争强度的关键因素之一,从而影响着群落的基本结构和种群间的相互作用。空间格局(SpatialPattern)研究,通过对数字化的植物空间相对位置信息进行量化分析,能够对植物分布格局特征、种间关联性及其与环境间的相互关系进行深入剖析,因此受到植物生态学研究的重点关注[1-2]。

植物种群空间格局特征具有空间自相关性,其变化规律与空间尺度关系密切。群落中不同物种的空间格局特征各异,即使同一物种的空间格局特征在生活史不同阶段和不同小生境中也会表现出明显差异[3]。研究地区植被中典型群落主要建群种的分布格局特征随空间及时间变化的规律,可深入阐明地域性植被中关键种的格局特征及相关群落的动态,并为解释其机理提供佐证[4-5]。

空间格局分析手段多样,主要有邻接格子法、样线法、角尺度法、分形法及点格局分析法等。点格局分析法以数字化的植物空间位置信息为研究对象,能够在任意尺度下对种群空间格局特征及种内、种间关系进行分析。因此,近年来在植物生态学领域得到广泛应用[1]。

近一个世纪以来,子午岭地区森林植被经历了大规模的人为扰动,新中国成立以后区内植被稳步恢复。国内学者已将区域内森林植被划分为9种类型[6-7],并对其群落特征、优势种径级结构和更新特性进行了细致研究,但至今仍对不同演替阶段森林群落优势物种的空间格局特征未作研究,无法深入了解关键物种的种群、群落特性与其与空间尺度的关系。本文以子午岭林区的9种典型森林群落为研究对象,应用点格局分析方法,对其各群落中建群种的空间格局特性及其与共建种的种间关联性进行了全面分析,旨在探讨子午岭林区典型森林植被中优势物种的空间格局特征及其随空间尺度的变化规律。

1研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

研究样地位于陕西旬邑县东部的子午岭林区,海拔1200~1700m,年平均气温7℃,≥0℃积温3134℃。年降水量580mm,但降水季节分布不均,干旱季节由当年12月至来年2月,降雨多集中在7、8、9三个月,旱涝相间,易出现春旱和伏旱[6]。林区森林植被包括9种类型:Ⅰ.辽东栎(Quercuswutaishanica)林;Ⅱ.天然油松(Pinustabulaeformis)林;Ⅲ.人工油松林;Ⅳ.人工刺槐(Robiniapseucdoacacia)林;Ⅴ.山杨(Populusdavidiana)林;Ⅵ.白桦(Betulaplatyphylla)林;Ⅶ.辽东栎与油松混交林;Ⅷ.白桦与油松混交林;Ⅸ.落叶阔叶混交林(山杨、白桦为主要优势种)[7]。

1.2 研究方法

1.2.1样地设置本研究选取了9种典型森林群落,分别处于子午岭森林植被演替系列的不同阶段。在每种群落内各选标准样地一个,样地基本情况见文献[7]。

1.2.2调查方法综合考虑高度(H)和胸径(DBH),按如下标准选择对象木:辽东栎,H>150cm,DBH>5cm;油松H>200cm,DBH>5cm;刺槐H>200cm,DBH>6cm;山杨H>200cm,DBH>5cm;白桦H>200cm,DBH>6cm。于各样地内记录每木横纵坐标、胸径及高度。

1.2.3分析方法采用点格局分析法,用植物个体在空间中的横纵坐标将每个植株抽象成二维空间的一个点,以位置点状图为基础进行空间格局特征和种间关联性分析,从而最大限度利用植物空间位置信息[8-9]。

用于空间格局特征分析的O-ring函数表达式为

式中:R为以点i为圆心,t为半径,宽度为w的圆环;Point[X]表示区域X内点的个数;Area[X]表示区域X的面积大小。用蒙特卡洛法计算置信区间,实际计算得到的O(t)值若在包迹线以内,则符合随机分布;在上包迹线之上为聚集分布;在下包迹线之下表示均匀分布[10]。

当进行种间关系分析时,两个种的关系为

式中n1是物种1的总数;Point2[X]表示在区域X内种2的个数;R和Area[X]的含义同上[10]。置信区间估测方法同上。实测值在置信区间内表示物种间无关联;大于置信区间为正关联;小于置信区间为负关联。

数据分析在Programita中完成,最大研究尺度为60m,以1m为最小递增单位,置信区间设置为99%。单变量O-ring函数用于分析种群的空间格局,双变量O-ring函数用于分析种间关联性。对于单变量分析,先采用完全空间随机零假设进行计算,若个体分布呈聚集模式,再采用异质性泊松过程零假设进行计算[1,9]。对于双变量O-ring统计,用完全独立零假设,即让两个对象的格局都随机变化,重复旋转。

2结果与分析

2.1 单优种格局特征

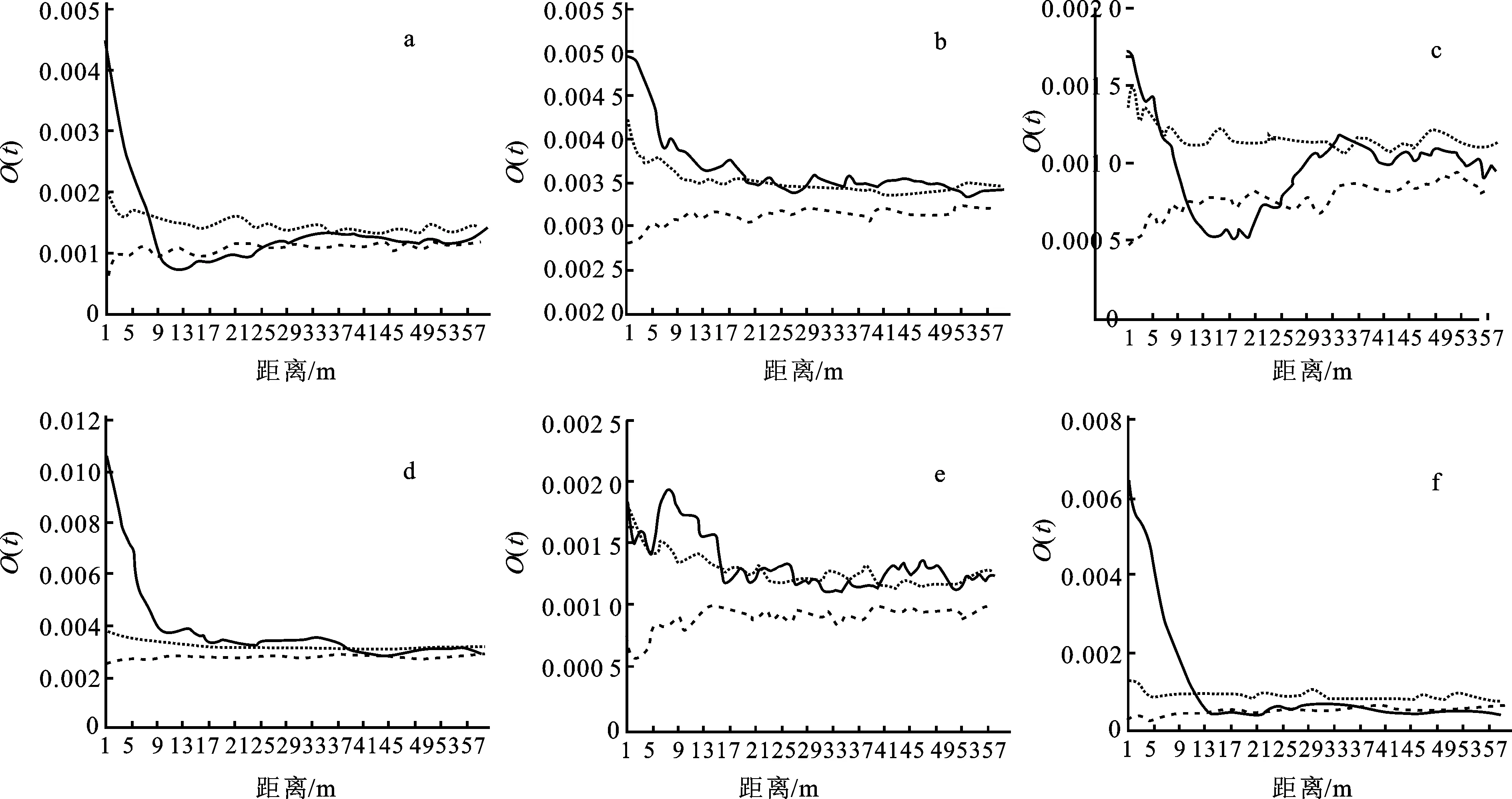

在辽东栎林中,7m以下辽东栎种群呈现聚集分布模式;随着距离增加,在7~9m转化为随机分布模式;在9~27m尺度呈现均匀分布模式,大于27m后的其他尺度又呈现随机分布模式(图1a)。

在天然油松林样地中,在大多数距离尺度下油松种群呈现聚集分布模式,仅在27~29m尺度及大于53m尺度呈现随机分布特征(图1b)。在大于60m的更大空间尺度是否能表现出稳定的随机分布特征,有待更大尺度的数据检验。

图1 六个单优种森林群落建群种的空间格局特征Fig.1 Spatial patterns of dominant species in six consocies forest communities图中a、b、c、d、e、f对应的林型依次为辽东栎林、天然油松林、人工油松林、人工刺槐林、山杨林、白桦林。注:图中上下包迹线(虚线)为置信区间,实线为O-ring函数计算值,下同。

在人工油松林样地中,7m以下尺度的油松种群呈现聚集分布,在7~11m尺度呈现随机分布,在11~25m尺度呈现均匀分布,在大于25m的尺度上,除了33~39m尺度呈现聚集分布外其余均表现为随机分布(图1c)。样地中的油松种群在多个不同尺度表现出不同分布特征,空间格局特征表现不稳定,指数波动较大,在更大尺度上的种群分布特征趋向尚不明确。

在刺槐林样地中,刺槐种群的聚集分布模式主要表现在38m以下尺度,大于38m尺度则表现为随机分布趋势(图1d)。样地中的刺槐种群空间格局特征表现稳定,空间特征指数波动不大。

在山杨林样地中,15m以下尺度的山杨种群呈现聚集分布,在其他尺度上其格局特征在聚集和随机两种模式中频繁波动(图1e)。样地中的山杨种群在中小尺度表现出聚集分布特征,空间格局特征表现不稳定,指数波动较大,在更大尺度上的种群分布特征趋向不明确。

在白桦林样地中,13m以下尺度的白桦种群呈现聚集分布,在13~39m尺度呈现随机分布,大于39m尺度则表现为均匀分布(图1f)。白桦种群在空间格局特征较为稳定,指数波动不大,在更大尺度上的种群分布特征趋向均匀分布。

2.2 混交林共优种关联性

在油松与辽东栎混交林样地中,油松和辽东栎在所有尺度下均未表现出关联关系(图2a)。

在油松与白桦混交林样地中,油松与白桦的种间关系检测结果较为复杂,在17m以下尺度,表现为正相关关系,在17~25m尺度二者无相互关联关系,25~33m呈现正相关关系,33~37m尺度无关联,37~45m负相关,45~57m无关联,大于57m正关联。二者关联性随尺度变化表现出明显的波动特征(图2b)。

在山杨、白桦混交的落叶阔叶林样地中,山杨和白桦在大多数尺度下,二者无关联,仅在大于55m尺度时表现出较弱的负关联(图2c)。

图2 三个混交林中建群种的分布格局特征Fig.2 Spatial patterns of dominant species in three mixed forest communities图中a、b、c对应的林型依次为辽东栎与油松混交林、油松与白桦混交林、落叶阔叶混交林。

3讨论

3.1 单优种群落

种群空间格局的形成原因复杂,植物繁殖特性、种子散布方式、竞争强度以及地形、光照、土壤养分、水分等生境差异,都可在不同尺度对某一物种的空间分布格局起作用[8]。辽东栎种群的空间分布格局除受其生物学特性、生活史特征及群落生境的共同影响外,还与其自身较强的萌蘖性及特殊的种子扩散方式有关。子午岭辽东栎种群分布格局特征在小尺度下为聚集分布,常常在山坡中、上坡位形成小规模斑块,与该物种在其他地区分布格局类似[11-16];而在较大尺度下,辽东栎种群趋向于随机分布。这种空间格局在不同尺度下的差异性反映了辽东栎种群空间格局形成时的复杂过程。其特殊的繁殖方式及种子扩散方式决定着其在小尺度下常常会形成聚集分布。有性生殖过程中,辽东栎母树提供种源的同时还创造了有利于种子萌发的微生境,加之辽东栎幼树耐荫性很强,幼苗、幼树可以在母树周围长时间存活。进行无性繁殖时,从母树根部可萌蘖出大量萌生苗。另外,其种子的二次传播以啮齿类动物介导的地面扩散为主,扩散距离十分有限,一般不超过10m。因此,辽东栎在较小尺度会表现出以母株为中心的强聚集模式。随着树龄增大,因种内竞争引起的自疏作用导致种群密度下降,空间格局特征逐渐向随机模式转变,使得资源在个体间重新分配,有利于单个植株获取更多资源[14-16]。

油松种群在天然油松林的空间上主要呈聚集性分布,随后表现出随机分布趋势。油松在较小空间尺度容易聚集可能是由于油松种子因缺乏气囊、翅等飞行辅助装置,无法借助风力远距离传播种子,种子多聚集在母株周围;山区的复杂地形,也使得种子容易在低洼处聚集[17]。而在人工油松林中,油松种群在小尺度聚集,中等尺度上呈均匀分布,随后表现出随机分布趋势。这表明,当地50年林龄的人工油松林已经逐步完成了自疏的过程,再加上林区管理部门的间伐作业,逐渐形成天然油松林的分布格局模式,但在较小的空间尺度上还是维持了幼树、幼苗聚集在母树周围的特征,而在中等尺度下表现的均匀分布特征则表明在此尺度下,种群个体间的种间竞争比较激烈,有种群自疏作用发生。

研究样地的人工刺槐林大致有20年林龄,整体表现为聚集分布,尤其是中小尺度聚集强度很大。在较大空间尺度,表现为随机分布。此种分布特征表明,刺槐较强的萌蘖能力可能是其小尺度空间格局强烈聚集的主要原因。大尺度下的随机分布趋势,表明该林型的成树之间开始进行自疏作用,未来林型的演替趋势可能是朝向天然林特有的随机分布模式演变。

山杨种群,作为该地区演替的先锋物种,其分布格局表现出较大的波动性,空间分布格局在多个尺度间变化,聚集、随机两种模式在各个尺度都有体现,且聚集强度较弱。此种格局模式很可能是由山杨种子特有的传播方式造成。山杨种子质轻,种子传播距离较远,幼树喜阳,因此很难在母树下形成较强的小尺度聚集。另外,山杨的心腐病使其容易遭受随机死亡,所以随机分布在该种群中可能更为频繁地表现。有研究指出环境因子对山杨分布的可解释量很低,有可能是种间竞争、人为干扰、种子散布、虫害等因素造成的斑块性或随机过程导致山杨在研究区域中不完全随机分布[8]。

白桦种群的聚集强度随尺度增加而减弱,并逐渐转向随机分布格局。地面适宜微生境的斑块空间分布模式,可能是导致小尺度聚集的主要原因;而在大尺度,种群中成树的随机死亡可能是导致随机分布的主因[18]。

3.2 共优种群落

在油松与辽东栎混交林、落叶阔叶混交林中,各自建群种之间表现为相互独立,这表明这两种群落较为稳定,共建种之间的生态位重叠较小,其成因可能与成树数量较少,且在样地中集中分布有关[19-20]。油松与白桦混交林中,建群种之间相互关联性较为复杂,正关联、负关联、无关联等关系模式在不同尺度交替出现,这表明此种群落的建群种之间存在着激烈的竞争,群落结构不稳定。鉴于白桦本身在成树阶段的随机死亡过程,油松与白桦混交林有可能朝着以油松为建群种的单优种群落进行演替。

4结论

子午岭林区单优种森林群落的建群种,其空间分布格局在小尺度均表现为聚集分布,在较大尺度趋向随机分布。油松+辽东栎混交林、落叶阔叶混交林中主要建群种之间无关联性,群落较稳定;但油松+白桦混交林中种间关系复杂,表明群落稳定性差,有可能向单优种方向演替。

参考文献:

[1]WiegandT,GunatillekeS,GunatillekeN,etal.AnalyzingthespatialstructureofaSriLankantreespecieswithmultiplescalesofclustering[J].Ecology,2007,88(12):3088-3102.

[2]周纪伦,郑师章,杨持.植物种群生态学[M].北京:高等教育出版社,1992:45-125.

[3]尚玉昌.普通生态学[M].北京:北京大学出版社,2002:99-101.

[4]皮洛.数学生态学引论[M].卢泽愚,译.北京:科学出版社,1978:46-57.

[5]黄建辉.物种多样性的空间格局及其形成机制初探[J].生物多样性,1994,2(2):103-107.

[6]陕西省林业厅.陕西省林业手册[M].西安:陕西省林业厅编印,1964:22-53.

[7]范玮熠,王孝安,郭华,等.陕西子午岭森林群落的物种多样性研究[J].陕西师范大学学报:自然科学版,2014,42(3):59-66.

[8]潘春芳,赵秀海,夏富才,等.长白山山杨种群的性比格局及其空间分布[J].生态学报,2011,31(2):297-305.

[9]WiegandT,MoloneyKA.Rings,circles,andnull-modelsforpointpatternanalysisinecology[J].Oikos,2004,104:209-229.

[10]张金屯.数量生态学[M].第二版.北京:科学出版社,2011:248-295.

[11]陈丽,王炜,王东波,等.扩展点格局分析方法在灌木种群空间分布格局研究中的应用[J].生态学杂志,2011,30(12):2700-2705.

[12]周建云,李荣,张文辉,等.不同间伐强度下辽东栎种群结构特征与空间分布格局[J].林业科学,2012,48(4):149-155.

[13]苏薇,岳永杰,余新晓.油松天然林群落结构及种群空间分布格局[J].林业科学,2009,37(3):18-20.

[14]张金屯,孟东平.芦芽山油松-辽东栎林优势树种空间分布格局研究[J].西北植物学报,2006,26(8):1682-1685.

[15]许驭丹,郭东罡,王翠红,等.灵空山油松辽东栎混交林下草本植物物种组成和空间分布格局研究[J].山西大学学报:自然科学版,2013,36(4):628-635.

[16]伊力塔,韩海荣,程小琴,等.灵空山林区辽东栎(Quercusliaotungensis)种群空间分布格局[J].生态学报,2008,28(7):3254-3261.

[17]张赟,赵秀海,张春雨.华北油松林油松种群的空间分布格局[J].东北林业大学学报,2009,37(11):43-51.

[18]邵方丽,余新晓,吴海龙,等.冀北土石山区天然次生林山杨、白桦种群的空间分布格局[J].林业科学,2012,48(6):12-17.

[19]李宗峰,李旭光,王永健,等.不同恢复群落中辽东栎种群空间格局分析[J].广西植物,2007,27(4):576-580.

[20]杨慧,娄安如,高益军,等.北京东灵山地区白桦种群生活史特征与空间分布格局[J].植物生态学报,2007,31(2):272-282.

〔责任编辑王勇〕

第一作者:史沉鱼,女,讲师,博士研究生,研究方向为植物细胞信号转导。E-mail:shichenyu521@163.com

SpatialpatternofdominantspeciesintypicalforestsonMt.Ziwuling

GUOHua,FANWeiyi*,WANGXiaoan

(SchoolofLifeSciences,ShaanxiNormalUniversity,Xi′an710119,Shaanxi,China)

Abstract:BasedonthespatialdataofdominantwoodyspeciesaboutninetypicalforestsinMt.Ziwulingandthepointpatternanalysistheory(O-ringfunction),thespatialpatternandinterspeciesrelationshipsofthesespecieswereanalyzed.TheresultsshowedthatthedominantspeciesinQuercuswutaishanicaforestandPinustabulaeformisplantationpresentclumpydistributionforsmall,evenformediumandrandomforlargescale.Inotherfourforests,P.tabulaeformisforest,Robiniapseucdoacaciaplantation,PopulusdavidianaforestandBetulaplatyphyllaforest,themaindominantspeciesdistributeclumpyforsmallscale,thentendetorandomdistributionwithspatialscaleincreasing.Inthreemixedforests,therewasnocorrelationbetweendominantspeciesexpectB.platyphylla+P.tabulaeformismixedforest,inwhichpositiverelationshippresentedperiodicallyevery20m.ItisconcludedthatthetypicalforestsinthisareaarestablebesidesB.platyphylla+P.tabulaeformismixedforest,whichmaybeconverttobeaconsocies.

Keywords:pointpatternanalysis;spatialpattern;O-ringfunction;Mt.Ziwuling

通信作者:*佘小平,男,教授,博士生导师。E-mail:shexiaoping@snnu.edu.cn

基金项目:国家自然科学基金青年科学 (31000130);广西高等学校科研项目(201203YB167)

收稿日期:2014-10-08

doi:10.15983/j.cnki.jsnu.2015.02.324

文章编号:1672-4291(2015)02-0064-04

中图分类号:Q944-33

文献标志码:A