金角湾畔的伊斯坦布尔

耿朔

从土耳其苏莱曼尼耶清真寺远眺金角湾。摄影/Ken Wel sh

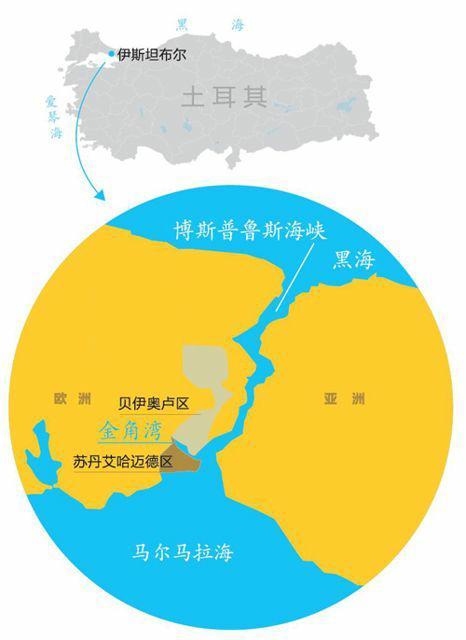

从伊斯坦布尔老城区的制高点——苏莱曼尼耶清真寺的庭院往下看去,金角湾平静得像一条蓝色缎带,将伊城的欧洲部分柔软地一分为二。大大小小的船只,像是被谁随意撒在海面上的,船头朝向四面八方,还有一些隐藏在几座新旧不一的桥身下。

往另一边看去,清真寺的尖塔们沿着山坡一层层落下去,贝伊奥卢区密集的公寓楼倒更有波涛汹涌的样子。街区之间的空白被绿树填满,再远一些,淡绿山影一直往黑海方向排列而去。

对于第一次来伊斯坦布尔的旅人来说,旅程通常都是从郊外的阿塔图尔克机场开始。坐上有轨电车,由西向东,穿过斑驳的石头城墙,进入伊斯坦布尔老城。电车轨道的沿线,先后出现了拱顶叠加的清真寺、曾被改造又恢复旧貌的教堂、巨型亭子一般的陵墓、依旧在用但已引进自来水的古老洗手池……高潮出现在苏丹艾哈迈德站。蓝色清真寺和圣索菲亚大教堂的巨大穹顶和入云尖塔,各自代表着拜占庭帝国和奥斯曼帝国最伟大的成就,让走向它们的人都只能仰头去看,脸上的神情从惊诧变为赞叹。许多第一次到伊斯坦布尔的人,几乎就在此挪不开步子了,会把大量的时间花在这个古迹密布、旅馆林立、餐厅云集的地带。

我也是在看遍苏丹艾哈迈德区的帝国风华后,在一个黄昏里走向金角湾。电车的铁轨沿着曲折的街道而行,我沿着铁轨而行。拐上Babiali Cami街的一刻,眼前突然亮了起来,街的那端,出现了一大片宽阔的天空,下面是无数的桅杆和旗帜,在它们的缝隙中,一段段水面泛着天光。

金角湾,初露峥嵘。

我加快步伐来到海边,发现一个由海水构成的巨大的“丁字路口”横亘在眼前。博斯普鲁斯海峡连接着马尔马拉海,如同丁字的那一横,金角湾如同那一竖,汇入博斯普鲁斯海峡的南口。交汇处叫Emin??nü,是金角湾的起点,也是伊斯坦布尔的真正中心。

金角湾是一条狭长的水域,长约7公里,是马尔马拉海切入欧洲大陆的天然海湾,曾是伊斯坦布尔旧城北部的重要屏障。北岸山坡上高耸的加拉太塔,14世纪时曾是热那亚人控制金角湾的堡垒的最高点。金角湾也是优良的海港,拜占庭和奥斯曼的海军都做过它的主人。即便博斯普鲁斯海峡兴建起大型港口后,金角湾沿岸依然舟楫纵横,Emin??nü就有多个码头,船只出入频繁,使这里成为伊斯坦布尔的水上交通枢纽。从希腊来的游轮会在这里停靠,像旧时一样,旅客们从金角湾登陆,叩开伊斯坦布尔的大门。

还有一种到达伊斯坦布尔的浪漫方式,也发生在Emin??nü。从19世纪铁路建成起,所有从欧洲出发前往亚洲的火车都会到达金角湾入口东南侧的Sirkeci火车站。很多人从电影《东方快车谋杀案》里知道了这个火车站。车站大楼和候车室依然是当年的样子,曾经的东方快车就是绕着伊斯坦布尔的海边城墙缓缓而行,最后在这里漂亮收尾。同样,火车也从这里启程,驶向贝尔格莱德,驶向维也纳,驶向巴黎,驶向充满未知际遇的旅途。

如今,车站里的人不多,月台下依然停着火车。看着火车启动,作为阿加莎·克里斯蒂的忠实读者,我在心里念着:“汽笛拉响了,机车发出了一声令人忧伤的长啸。”不过,随着伊斯坦布尔新一轮市政工程的完工,不久以后,火车都将停在Yenikapi车站。到那时,恐怕得全凭想象,才能体会出Sirkeci车站的百年繁华。

和壮观的博斯普鲁斯海峡大桥比起来,加拉太桥显得朴素许多。然而,作为金角湾上最外侧的一座桥,它却是连接苏丹艾哈迈德区和北岸贝伊奥卢区的咽喉要道。它始建于大约一百年前,1992年在大火中被毁,1994年在原址上重建。它以平民化的舒缓造型和周遭的景色之美闻名于世,《孤独星球》毫不吝啬赞美之词:“再也没有比漫步加拉太大桥更让人心旷神怡的事情了。”

奥尔罕·帕慕克曾说:“在伊斯坦布尔这样一个伟大、历史悠久、孤独凄凉的城市中游走,却又能感受大海的自由,这是博斯普鲁斯海岸之行令人兴奋之处。”在我看来,金角湾虽然没有博斯普鲁斯海峡的气魄,却承载着更多伊斯坦布尔的生活细节。

托普卡普宫上,飘扬着巨大的土耳其国旗。巷口上方,悬挂着加拉塔萨雷队的红黄条纹旗。耶尼清真寺前,胖胖的鸽子踱着步。清真寺对面的埃及市场里,永远飘着香料的气味。街边,老人在卖面包圈。过街通道的台阶上,坐着一个七八岁的小男孩,低声向路人兜售面巾纸,却从没见任何一个人弯腰去买。每一家快餐店里,都有“吱吱”作响的旋转烤肉。大桥底层是一整排鱼馆,需要左躲右闪才能穿过热情的拉客小哥的围堵,不过其实坐在这里吃一顿烤鲜鱼并不奢侈。有轨电车载着从苏丹艾哈迈德区前往贝伊奥卢区的市民和游客,缓缓爬上二层桥面。桥上,一个挨一个的钓鱼者日复一日在这里垂钓。入夜,眼前的耶尼清真寺、山顶的苏莱曼尼耶清真寺以及稍远处的无数清真寺,渐次亮灯。开往博斯普鲁斯、于斯屈达尔以及深入金角湾西部海域的大船小船,满载着下班回家的人。起锚一刻喷出的黑烟,弥散在黄昏天边的五彩调色盘上。这正是伊斯坦布尔一天里最好的时光。

从加拉太桥往西不远,有座吕斯泰姆帕夏清真寺,是建筑大师米马尔·锡南1560年为吕斯泰姆帕夏设计建造的。帕夏是苏莱曼大帝的女婿,也是大维齐尔(即苏丹以下最高级别的大臣),帝国当时的二号人物。锡南没有为野心勃勃的他设计规模巨大的清真寺,而是采用了另一种展现其身份的方式。

在“千塔之城”伊斯坦布尔,这座小体量的清真寺实在不易发觉。我拿着地图问路,才找到入口。里面没什么游人,只有本地穆斯林进进出出。清真寺的大门里,无论廊柱还是内外墙面,都贴满了产自伊兹尼克的蓝白色瓷砖,美轮美奂。在奥斯曼时代,产于小亚细亚的伊兹尼克瓷砖是奢侈的建筑构件。这里却贴得如此密密麻麻,不留空隙,正是一种别出心载的炫耀。这座16世纪的珍宝掩藏在集市的活泼叫卖声中,就像金角湾本身的性格,低调却决不平庸,把精彩藏在深处。

再往西,就进入了费内尔。这是伊斯坦布尔传统意义上的西部地区。沿岸建筑悄然发生着变化,古老城墙是拜占庭时期的,山坡上的一座座房屋带着明显的欧式风格。这是伊斯坦布尔的另一面。

金角湾附近码头的茶水摊,远处是耶尼清真寺。图/IC

费内尔曾是希腊人的传统聚居地。经过上个世纪初希腊和土耳其的人口大交换(根据洛桑协议,1923年,希腊境内的100多万土耳其人与土耳其境内的400多万东正教希腊人进行了交换),这里的希腊居民已为数不多,但街道上还留着过去的气息。

圣乔治大教堂是这里最著名的建筑。这是东正教君士坦丁大牧首的驻地,名义上也是整个东正教世界的总主教堂。至今,每到周日早上,东正教徒会从四面八方赶来,进行礼拜。不过,君士坦丁大牧守虽贵为“普世教会牧首”,是东正教的精神领袖,但无法与天主教世界的罗马教宗相提并论,对其他牧首区不具管辖权。因而,圣乔治教堂从未拥有过罗马圣彼得大教堂那样的荣光,很少被人列入旅行计划。

与费内尔区相映成趣的是金角湾的终点埃于普。这个以保守著称的城郊地区,是伊斯坦布尔最重要的伊斯兰教区。如果遍布全城的酒吧让你感慨没有伊斯兰氛围的话,那么不妨到埃于普来。这里到处都是女人的面纱,还是全城男孩做割礼的首选之地。

从费内尔开始,金角湾的南岸草坪连片。在晴朗的周末下午,仿佛全伊斯坦布尔人都举家出动,带着烤炉、餐布和鱼竿来到这里。到处都是烤肉的浓香,到处都是奔跑嬉戏的孩子,仿佛是一场不用邀约的盛大露天party。

在伊斯坦布尔的最后一个夜晚,凌晨四点,我和朋友从塔克西姆广场的酒吧出来,打车回老城。快到加拉太桥的时候,我们突然来了兴致,就在这里下了车。

白天热闹非凡的桥上,现在没有一个人影,惟有海鸟在盘旋。有轨电车齐齐停在桥头,头顶上方,苏莱曼尼耶清真寺静默不语。黎明之前,正酝酿着无数的可能性。我觉得,此刻,我看到了伊斯坦布尔的灵魂。