综合消能工在溢洪道设计中的应用

王明磊

(辽宁省水利水电勘测设计研究院,辽宁沈阳 110006)

1 工程概况

大风口水库建成于1975年,总库容为2亿m3,属大(2)型水利枢纽工程,水库工程等别为Ⅱ等,拦河坝、溢洪道及输水洞等主要水工建筑物级别为2级,是一座以防洪、工业供水、灌溉为主,兼有养鱼等综合利用的水利枢纽工程。

水库溢洪道为2孔开敞式溢洪道,位于拦河坝右侧的山凹处,总长373 m,由进水渠、控制段、泄槽、消能防冲设施及坝脚防护五部分组成。其中进水渠长39 m,控制段长10 m,泄槽长313 m,消能挑坎段长11 m。

堰体为无底坎宽顶堰,溢流堰总宽20 m,单孔净宽9.25 m,堰顶高程104.20 m,设计最大泄量1819 m3/s。堰上设有两扇9.25×5.50 m升卧式平板钢闸门。

溢洪道边墙及底板经过30多年的冲刷、冻胀,破坏十分严重,多处起鼓、脱落,混凝土表层剥落,局部钢筋外露,已严重影响溢洪道结构安全,出口挑坎结构局部破损。混凝土边墙、底板及闸墩存在贯穿裂缝,结构缝错位,混凝土局部振捣不实,粗骨料集中,表面混凝土剥蚀,钢筋外露、锈蚀等现象;溢洪道进水口翼墙、闸墩、底板及侧墙混凝土抗压强度等物理力学指标均不能满足现行设计规范要求。

2 溢洪道存在的问题

在溢洪道施工过程中,由于受到工期、资金及施工工艺等因素的限制,加上施工期间只求进度,不顾质量,造成目前溢洪道泄洪存有严重安全隐患。

1)溢洪道施工时,为将溢洪道基础坐落在新鲜岩石上,两个弯道布置于泄槽陡坡段,致使溢洪道布置较为复杂,水流条件极为不好。溢洪道泄流时,受两个弯道影响,在离心力及正负扰动下,产生冲击波,在陡槽左右岸边墙反复折射,导致弯道处外侧下泄水流水面比内侧偏高,这种内外侧水位差会随着下泄流量的增加,表现得更加明显。这种理论分析在1992年完成的溢洪道整体水工模型试验中也得到了充分印证。试验显示,在校核水位工况下泄洪时,泄槽局部部位外侧水面较内侧将高达4 m。

2)溢洪道泄槽底板坡度起伏较大,从上至下分别为 0.0052,0.40,0.15,0.2,主要是施工时根据爆破开挖坡度所定,底板坡度的不规律性加大了水流流态的不稳定。

3)为减少开挖、缩短工期、节省资金,溢洪道施工时修改了最初的设计,将溢洪道出口布置在了天然冲沟处,造成了目前下泄水流对输水洞和大坝下游坝脚直接构成威胁的现状。

4)在溢洪道边坡开挖过程中,使用了竖井大爆破,造成边坡松动,且未进行必要的处理措施,加上岩石破碎,节理发育,边坡陡峭,一旦出现大体积滑坡和崩塌,将对溢洪道造成严重堵塞,直接威胁水库洪水的安全宣泄。

鉴于溢洪道已经运行30多年,不仅结构存在诸多问题,而且泄洪存在严重隐患,溢洪道已没有再修复的价值,经上级主管部门批准,决定将溢洪道拆除重建。

3 加固方案设计

3.1 基本资料

3.1.1 水文资料

水库枢纽主要建筑物防洪标准按100年一遇洪水设计,5000年一遇洪水校核。水库设计洪水位113.66 m,溢洪道相应泄量823 m3/s,校核洪水位119.48 m,溢洪道相应泄量1819 m3/s。

3.1.2 地质资料

溢洪道处于坝址右岸两山山丘鞍部人工开凿而成,控制段坐落在中风化或微风化流纹斑岩,现状地势西高东低。区域属于剥蚀丘陵地貌单元,受人力活动因素影响严重,山体植被发育。出露基岩岩性主要为流纹斑岩,基岩裸露部分风化程度为强风化~中风化。两侧岩体节理裂隙发育,强风化带岩体破碎,构造和风化裂隙密集,结构面错综复杂,为破碎状结构。下部的中风化岩体裂隙较发育,岩体为次块状结构岩体,微风化基岩岩体趋于完整,为块状结构岩体。中风化基岩节理倾向溢洪道内,节理面贯通性强,多为闭合状,局部裂隙张开,节理面光滑、平直。各组结构面交错不规则分布,使岩体被分割成大小不等的碎块状,易发生规模较大的岩体失稳,当有大气降水冲刷时更加剧失稳。控制段中~微风化流纹斑岩透水率为0.0516~0.0846 L/(min·m·m),渗透性等级为弱透水。

3.2 溢洪道轴线布置

根据溢洪道整体水工模型试验结论,同时考虑溢洪道现状地形及地质状况,初步考虑以下三个设计方案,三个方案进口改造相同,主要比较泄槽、消能防冲及坝脚防护:

方案一(原轴线方案):维持溢洪道走向现状不变,依据1992年溢洪道整体水工模型试验建议,重新修建溢洪道,修建溢洪道挑流冲坑及坝脚防护墙。

方案二(圆弧-直线延伸方案):溢洪道前210 m轴线位置维持不变,其后接转向弯道,使下泄水流平顺流入河道,对溢洪道陡坡以下部位重新设计。

方案三(泄槽直线延伸方案):溢洪道前210 m轴线位置维持不变,其后沿泄槽直线延伸,改变溢洪道轴线偏移方向,对溢洪道陡坡以下部位重新设计。各方案溢洪道轴线见图1。

图1 溢洪道各方案布置简图

通过对水力条件、施工工艺、施工工期、工程投资等因素的综合分析比较,最终选定采用原轴线方案。

3.3 泄槽结构设计

3.3.1 断面设计

原溢洪道泄槽有三处渐变段,泄槽底板宽度分别由20 m渐变至15 m,15 m渐变至18 m,18 m渐变至25 m,此外泄槽除局部采用了87m长梯形断面,其余断面均为矩形断面。

由于下泄水流受到收缩断面的影响,采用梯形断面将会加大流速的不均匀分布,因此,泄槽断面型式应全部采用矩形断面。

3.3.2 底坡设计

原溢洪道泄槽底坡分为四段,从上至下分别为 1∶0.0052,1∶0.4,1∶0.15 和 1∶0.2,主要是施工时根据爆破开挖坡度所定。

底板坡度的不规律性加大了水流流态的不稳定,因此,应尽可能使底板坡度连续,避免坡度起伏过大,确保水流平稳衔接。通过对泄槽临界底坡的计算,最终泄槽前段底坡采用1∶0.01,后段约100 m长,根据现场实际地形,底坡采用1∶5,集中形成较大落差。在泄槽底坡变化处采用y=0.01x+x2/35的抛物线方程连接。

3.3.3 弯道设计

原溢洪道共有两处弯道,第一个弯道距进口80 m处,转角为18°,泄槽宽度20 m,转弯半径50 m;第二个弯道距进口240 m处,转角为46°,泄槽宽度18m,转弯半径72.5 m。

由于弯道的位置、角度以及转弯半径均受到现有地形的制约,所以只能通过其他工程措施改善弯道处的水流流态。

根据两处弯道的流速、转角等参数的不同,采用不同的工程措施进行处理:第一弯道由于流速较小(7.11 m/s)、转角较小(18°)、泄槽较宽,采用设置简单横向折流坎调整水流流态的方法,折流坎坎高取1 m;第二弯道由于流速较大(12.25 m/s)、转角较大、泄槽缩窄,采用底板设置横向超高调整水流流态的方法,底坡横向坡度设置为1∶10。

底板的超高值可采用离心力方程进行推导:

在对泄槽急流弯道内外侧横向水位差的分析时,分别采用小扰动冲击波理论和经验公式两种方法进行了计算:

1)小扰动冲击波理论计算公式:

2)弯道段最大横向水面差经验公式:

为保证工程安全可靠,最终采用两种计算结果的较大值作为设计值,即第一弯道横向水面差为1.05 m,第二弯道横向水面差为1.9 m。

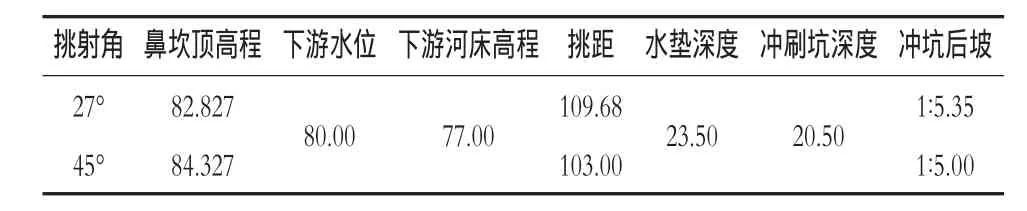

3.4 消能防冲设计

由于该工程溢洪道属2级建筑物,其消能防冲设计洪水标准为50年一遇洪水,但由于溢洪道临近拦河坝,出口直对拦河坝坝脚,一旦破坏必将危机拦河坝的安全,故其防洪标准应与拦河坝相一致,采用5000年一遇洪水,相应泄量1819.00 m3/s。

综合考虑该工程设计水头、流速以及地质条件等因素,结合多年运行经验,溢洪道消能型式采用挑流消能较为合适。为减少冲深,改善冲刷状况,挑流消能设施在平面上采用扩散式,挑流鼻坎选用矩形差动式鼻坎。

根据水面线推算,反弧最低点平均最大水深为3.85 m,挑流鼻坎低坎反弧半径20 m,挑角27°,高坎反弧半径12.5 m,挑角45°,高低坎高差1.5 m,高低坎宽度比为 2∶1。

挑流消能挑距和冲坑深度按照可按公式计算:

消能防冲计算结果见表1。

表1 消能防冲成果表m

4 结 语

在对该工程溢洪道存在的问题进行理论分析及计算的前提下,坚持技术可行、经济合理、安全可靠的原则,提出了具有针对性的加固方案,消除了溢洪道的安全隐患,极好地解决了工程实际问题。

[1]王世夏编著.水工设计的理论和方法.北京:中国水利水电出版社,2000.

[2]齐金苑,于文成.勘测设计.施工技术.(质量管理卷).北京:当代中国音像出版社,2003.

[3]马丹.水库溢洪道除险加固工程设计思路[J].水利科技与经济,2010,16(2):57-158.

[4]李启振.小型水库溢洪道除险加固工程设计[J].安徽水利水电职业技术学院学报,2010,10(3):37-39.