沿海港口e-航海顶层设计

李树兵

(北海航海保障中心,天津 300455)

沿海港口e-航海顶层设计

李树兵

(北海航海保障中心,天津 300455)

依据国际e-航海建设相关原则,按照顶层设计的思路,阐述港口e-航海建设的指导思想、建设目标,按照e-航海建设的技术路线,进行中国港口e-航海用户需求和差距分析,并据此提出e-航海解决方案和中国沿海港口e-航海服务的功能模块,指出MSP的设计思路,并分析支撑港口e-航海实施的航海保障基础设施的建设内容,对中国沿海港口开展e-航海实践具有指导意义。

沿海港口;e-航海;顶层设计

一、引 言

2006年,国际海事组织(IMO)决定全面推进e-航海战略。e-航海的定义是:e-航海就是通过电子的方式,在船上和岸上,收集、综合和显示海事信息,以增强船舶泊位到泊位的全程航行能力,增强相应的海上服务、安全和保安能力,以及海洋环境保护能力。

在IMO的主导下,在国际航标协会(IALA)等相关国际组织和有关国家的共同努力下,国际海事界已完成了世界e-航海用户需求调研和差距分析,确定了潜在解决方案,完成了技术架构设计,提出了未来通信系统解决方案,明确了信息标准,并发布了一系列标准性的e-航海技术文件。

从2010年开始,欧洲、美洲等地区陆续建立了e-航海测试系统(test bed),对验证e-航海的系统框架结构、数据模型、信息通信、系统功能等方面的研究成果发挥了重要作用,同时也对测试系统所在区域的航行安全、船舶交通效率和海上环境保护起到了很好的促进作用。

可以预见,各国海事主管机构将根据IMO、IALA等国际组织发布的关于e-航海的相关技术文件,通过完善的通信系统将船-岸两端集成为一个综合的海上信息环境,共享各类助航和安全信息,从而进一步加强船舶航行安全,提高运输效率,保护海上环境。

中国是海事大国,也是IMO的A类理事国,但中国在e-航海研究应用方面却明显落后。目前,中国e-航海尚处于对国外技术的理论研究阶段,还没有建立符合e-航海标准的测试系统。

2013年12月27日召开的2014年全国交通运输工作会议上,交通运输部党组提出了“智慧交通”的概念,即以信息化、智能化为牵引,推动现代信息技术与交通运输管理和服务全面融合,全面提升交通运输供给能力、运行效率、安全性能和服务质量。港口是水上运输的枢纽和交通组织的核心区域,在港口领域,“智慧交通”就是通过信息化、智能化等手段,为港口航运发展、交通组织提供完善的智能化服务,这和e-航海的理念是一脉相承的。因此,实现“智慧港口”的关键就是建立港口e-航海系统。

本文依据国际e-航海建设相关原则,按照顶层设计的思路,提出了港口e-航海建设的指导思想、建设目标,按照e-航海建设的技术路线,进行了中国港口e-航海用户需求和差距分析,根据差距分析提出了e-航海解决方案和中国沿海港口e-航海服务的功能模块,指出了MSP的设计思路,并分析了支撑港口e-航海实施的航海保障基础设施的建设内容。本研究对中国沿海港口开展e-航海实践具有指导意义。

二、国外e-航海及测试系统发展现状

自2010年开始,挪威、丹麦等欧盟国家建立了多个成功运行的e-航海测试系统,比较典型的包括EfficienSea测试系统、MONALISA测试系统、ACCSEA测试系统等。分析、总结国外e-航海测试系统的功能,对研究中国港口e-航海解决方案具有很好的借鉴作用。这些系统的主要功能归纳如下:

(1)安全及助航信息播发服务:通过及时向船舶播发水文、气象、海洋环境状况、碍航物、海图/电子海图及改正、航标运行状态等各类信息,帮助船舶安全航行,提高运输效率。

(2)船舶计划航线共享以及船舶交通组织管理:通过e-航海通信链路,实现船岸之间船舶计划航线的共享,从而进一步加强对船舶的交通组织管理,提高水域船舶交通管控能力和运输效率。

(3)船舶辅助引航服务:通过提供精确定位、精密船舶位置预测、船舶操作协调工具(VOCT)、航道物标的精确感知等手段,以及船岸之间助航信息实时通信,为船舶引航提供服务,从而提高航道通航尺度,保障船舶安全。

(4)港口物流管理:通过船舶动态数据和港口物流数据融合匹配技术,开发港口物流动态管理系统,提高港口物流管理效率。

(5)辅助搜救:利用e-航海通信技术和海域感知技术,向搜救部门提供搜救区域环境、船舶交通态势等信息,从而辅助搜救工作,提高搜救效率。

(6)船员值守远程监控:通过e-航海通信技术实现船岸之间船员值守的远程监控,提高对船员的监控能力。

(7)能接收岸基e-航海服务的船台系统,具备弹性PNT等功能。

三、沿海港口e-航海建设指导思想、建设目标和技术路线

1.沿海港口e-航海建设指导思想和建设目标

沿海港口e-航海建设的指导思想是:以“四个交通”建设为纲领,以中国沿海港口航运用户需求为导向,以提高港口运行效率和水上安全管控能力为目标,按照e-航海技术体系要求,到2020年,全面建成沿海港口区域基于e-航海理念的综合航海保障系统,满足不同用户、不同区域、不同海况的安全保障和信息服务需求,全面促进航运安全和航运经济发展。

沿海港口e-航海的建设目标如下:

(1)建成e-航海和智慧交通有机融合的综合航海保障体系;

(2)建成全面满足各类用户需求的综合导助航及对外服务体系;

(3)港口运行效率明显提高;

(4)港口航运安全管控能力大幅提升。

2.沿海港口e-航海建设技术路线

根据IMO关于e-航海发展的相关原则和国际e-航海研究最新成果,沿海港口e-航海建设应遵循如下技术路线(如图1所示):

首先,进行用户需求调研。在用户需求调研基础上,完成差距分析,提出e-航海初步解决方案。对初步解决方案进行风险分析、成本效益分析,并按照以人为本(HDC)的原则进行评估,得出e-航海最终解决方案,成为港口e-航海开发建设的基础。

根据e-航海最终解决方案,逐步完成e-航海岸基支撑系统建设、岸基技术架构设计、岸基海事服务集(MSP)设计开发、数据采集系统建设、S-100数据标准开发、通信系统建设和船舶设备设计开发等过程,其中港口岸基服务主要通过岸基服务MSP体现。

上述过程完成后,e-航海系统即可进入调试、运行和正式对外服务阶段。对于开发成功的MSP、S-100数据标准等,还可准备相应的技术文件,积极向IMO、IHO和IALA等国际组织申报。

图1 港口e-航海建设技术路线

四、中国沿海港口e-航海用户需求分析

中国沿海港口e-航海建设的首要步骤就是进行用户需求分析。目前,中国海事局下属各地区通航和航海保障管理部门每年均开展多次辖区用户需求调研,收集了大量用户需求资料。同时,北海航海保障中心在2014年开展的沿海港口e-航海建设研究课题和天津港e-航海建设示范工程可行性研究中进行了大量的用户调查。根据对已经开展的用户需求调研进行分析、总结,可以归纳出沿海港口e-航海用户需求如下:

1.助航信息服务及提供方式

船舶用户迫切需要获取如下助航相关信息:

(1)港口交通组织管理部门发布的航警等安全相关类信息;

(2)港区气象、水文、航道潮流等实时气象和海况类信息;

(3)船舶精确定位、港区电子海图更新、航标实时状况等助航信息;

(4)码头泊位及港口社会服务类信息;

(5)各类航海出版物、法规标准等信息。

上述助航信息,除了GMDSS、VTS呼叫等强制方式,船舶等用户,在可以接入互联网的区域,大多希望通过网站集中获取相关助航信息;在无法接入互联网的地区,则希望通过岸基主动推送等方式,获取相关信息。同时用户在接收信息时,有自主选择能力:

(1)通过互联网(包括IPAD、手机移动终端),在助航信息网站集中获取相关助航信息;

(2)通过船载e-航海显示设备,自动获取相关助航信息。

2.通航组织管理服务

船舶、海事通航管理等用户,对港区船舶通航组织管理主要有如下需求。

(1)精确、实时、方便获取港区船舶交通信息:基于电子海图的港区船舶交通态势,船舶静动信息,船上人员、货物、船舶航行计划等动态信息;

(2)特殊水域和船舶交通组织服务,包括船舶交通密集水域船舶交通组织服务、受限制航道船舶交通组织服务、水文复杂航道船舶交通组织服务、特殊船舶(大吃水、大吨位、高速船等)交通组织服务;

(3)恶劣天气情况下实施交通组织管理:在恶劣天气条件(比如大雾天气)下,尽可能降低船舶通航限制,提高通航能力;

(4)非公约船舶、渔船、游艇及其他小船的监控服务;

(5)为船舶提供应急搜救服务:提供搜救区域交通态势信息、应急通信指挥等服务。

3.引航服务

船舶、港口引航用户,希望能够提供智能、综合船舶导助航辅助手段,为船舶提供智能引航服务。

4.船舶监管辅助服务

海事船舶管理等部门,希望在取消船舶签证的情况下,提供有效的船舶监管辅助服务:

(1)完成各类船舶的远程查验和监控;

(2)为船舶安检工作提供决策支持,提供重点监控船舶信息服务,并对这些船舶实施远程跟踪和监管。

5.船员管理辅助服务

海事主管部门希望了解船员适任、工作状况等信息。

6.港口水域污染防控

海事、港务等部门,希望实时了解、监控港口水域水质、溢油、污染等信息,以防止船舶污染,建设美丽港区。

7.港口管理和调度指挥服务

港口调度指挥等部门,希望及时获取船舶动态、港区交通组织等方面的信息,以科学、合理安排港口作业和生产计划。

五、港口e-航海用户需求差距分析和港口e-航海初步解决方案

根据e-航海技术路线,确定沿海港口用户需求后的下一步工作就是进行差距分析,从而得出沿海港口e-航海初步解决方案。所谓差距分析,就是把目前能够提供的服务和用户的需求进行比较,找出不能满足的用户需求,即为差距,再根据差距,设计相应的e-航海解决方案。下面根据上述用户需求,进行差距分析,并提出e-航海解决方案,如表1所示。

表1 中国沿海港口e-航海用户需求差距分析及解决方案

由于篇幅所限,本文依据沿海港口用户需求的主要内容,简述了差距分析的内容,完成了差距分析和e-航海解决方案列表。根据e-航海技术路线,对解决方案尚需进行风险分析和人力因素分析。根据国外e-航海测试系统经验,本文认为这些e-航海解决方案可行,就不再详细叙述风险分析和人力因素分析情况。

六、港口e-航海服务解决方案和MSP开发设计思路

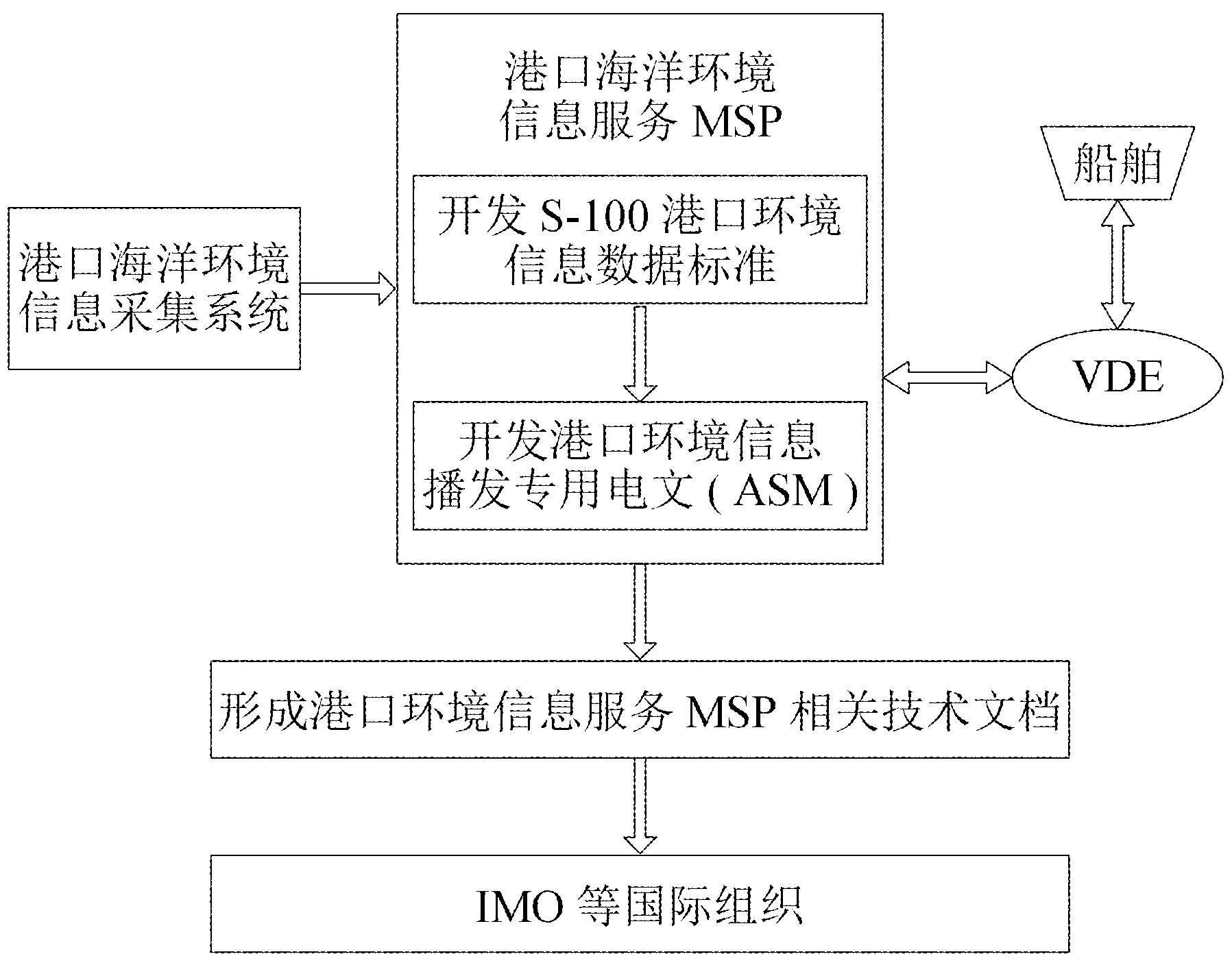

如图1所示,港口e-航海解决方案主要通过港口e-航海海事服务集(MSP,MSP概念请参阅相关资料)体现。因此,开发设计港口MSP是港口e-航海建设的关键技术。下面以港口海洋环境信息服务MSP为例,分析论述港口MSP开发设计思路和过程。

(1)建设港口海洋环境信息采集系统,通过水文站、多功能浮标等设施,采集港口海洋环境信息;

(2)按照S-100标准,开发港口海洋环境信息相关数据标准;

(3)开发港口海洋环境信息AIS播发专用电文(ASM);

(4)利用VDES通信链路,向船舶播发港口海洋环境信息;

(5)形成港口海洋环境信息服务MSP相关技术文档,向IMO等国际组织申报。

整个过程如图2所示。

图2 港口海洋环境信息服务MSP开发示意图

七、港口e-航海系统功能模块设计

根据沿海港口e-航海差距分析所得出的解决方案,可以归纳出沿海港口e-航海功能模块如下:

1.港口航海图书资料、公共服务系统及相关信息查询服务

通过网站、移动平台的查询、订阅和推送功能,向用户提供港口航海图书资料、公共服务和其他安全相关信息。

(1)信息服务内容:海图/电子海图及更新信息、港口三维航道信息、港口潮汐信息、水文气象信息、碍航物信息、航标及动态信息、航行警/通告、航海通告、港口航法、港口公共服务/生活设施信息、码头泊位信息、相关法律法规等。

(2)系统由多个子服务系统构成。

①网站发布平台:以网站形式发布航海图书资料,用户可以对高度关注的资料进行栏目订阅;对用户分级管理,可针对用户主动推送资料。

②Wap图书资料服务:用户可使用移动设备访问Wap航海图书资料网站,在线浏览图书资料。

③移动版App:满足主流的智能手机、平板电脑(如安卓、苹果)航海图书资料查询、浏览和下载。

2.港口航行辅助和安全信息播发服务

采用e-航海通信链路(VDES、NAVDAT系统或其他通信链路),向港口船舶用户提供助航辅助信息播发服务。

(1)播发信息内容:水文气象信息、航行安全信息、港域环境信息、航行警/通告、港口服务信息、社会服务信息等。

(2)系统构成:岸基数据采集处理系统;港域数据采集处理系统;岸基播发系统;通信链路系统;船台接收系统。

3.港口通航管理辅助系统

利用e-航海通信链路,通过实时获取港域环境、水文气象、航道使用、船舶交通组织等信息,为船舶提供高精度定位服务,开发相应船台设备,利用岸-船之间信息交换,为港口船舶交通管理提供辅助服务。

(1)功能。

①岸-船通航信息交换;

②特殊水域和特种船舶交通组织服务:开发e-航海岸基港口交通管理辅助系统,为特殊水域(交通密集区、航道狭窄区域等)和特种船舶(超大型船舶等)交通组织服务,参见表1-2-(2);

③恶劣天气船舶交通组织服务:利用e-航海的实时助航信息交换功能和高精度定位支撑系统,提高恶劣天气船舶通航能力,参加表1-2-(3)。

(2)系统构成:港域环境检测信息采集系统;港域水文气象监测与数据采集系统;航道使用状况采集系统;航标遥测遥控系统与航标状况信息采集系统;岸基数据处理系统;船岸数据通信链路;船端系统。

4.港口导助航服务系统

实时获取港域环境和水文气象信息,结合港口水域三维电子海图,利用高精度定位技术,采用相关算法,计算港区各个水域的适航能力,为船舶在港口各航道、水域航行提供智能引航服务以及船舶精确入坞、靠泊服务。

系统构成:港域环境检测信息采集系统;港域水文气象监测与数据采集系统;数据通信链路;岸基导助航服务器系统;船端导助航服务终端。

5.港口海事监管系统

利用e-航海通信链路,通过实时获取港域环境、水文气象、航道使用、船舶交通组织、到港船舶等信息,以提高港区船舶交通效率和保障航运安全为目的,开发岸基海事监管系统,为海事部门提供服务。

(1)系统功能。

①船舶远程报告及查验服务:利用e-航海通信链路和信息处理能力,使到港船舶具备远程报告功能,实现岸基主管部门对船舶的远程查验,参见表1-4-(1);

②安全检查选船:在船舶远程报告的基础上,为船舶检查提供选船功能,参见表1-4-(2);

③重点船舶跟踪:利用e-航海信息处理能力和通信链路,为主管机关提供重点船舶跟踪、监管功能,参见表1-4-(3);

④应急搜救服务:利用e-航海建立的助航信息采集、通信系统,为海上应急搜救提供信息服务,参见表1-2-(4)。

(2)系统构成:港域环境检测信息采集系统;港域水文气象监测与数据采集系统;数据通信链路;岸基海事信息处理系统;岸基海事监管系统;船舶海事监管服务终端。

6.港域环境在线监测系统

通过设置能够监测海洋、气象环境数据的多功能浮标设备,并将其融入e-航海数据采集系统,可实现港域污染防控预报分析功能,参加表1-6。

系统构成:由数据采集(传感器)、传输、显示、积累分析、阈值预警等单元组成,系统可接入卫星遥感、雷达探测、飞机或舰船报告信息,多技术组合在统一平台。

①数据采集:在港区沿岸(码头)、灯塔、浮标、钻井平台布设综合测探头和港域环境检测浮标,测定港域环境数据、溢油信息、水下能见度等,传回数据处理中心;放置溢油浮标,跟踪溢油漂移,掌握变化态势。

②通信链路:采集数据通过无线通信链路传回信息,通过海事卫星进行溢油浮标定位,传送位置坐标。

③监测服务平台:为服务对象提供水上污染监测、污染防控、数据分析等功能。

④船台系统:过往船舶通过该系统提交溢油及污染报告。

7.港口调度系统

建立基于e-航海系统的港口调度相关信息采集、处理和交换系统,为港口生产调度服务,参见表1-7-(1)。

系统构成:港域环境检测信息采集系统;港域水文气象监测与数据采集系统;数据通信链路;岸基数据处理与港口调度系统。

8.港口生产物流系统

在港口调度系统的基础上,融入港口生产物流相关信息,建设港口生产物流管理系统,参见表1-7-(2)。

系统构成:港口调度系统;岸基数据处理系统;港口生产物流系统。

9.e-航海船台设备开发

开发接收岸基e-航海服务的船台设备。

八、航海保障支撑系统建设

开发建设上述港口e-航海各系统模块,需要进一步完善航海保障相关基础设施,为e-航海各子系统建设和运行提供精确定位、数据采集等支撑服务。这些工作主要包括以下方面。

(1)北斗高精度导航定位系统建设:开发建设基于北斗的差分导航定位系统和北斗连续运行参考系统(CORS),为e-航海应用系统提供高精度导航、定位服务。

(2)VDES系统建设:根据国际VDES最新研究成果,改造岸基AIS系统,建设港区VDES系统,为e-航海服务提供大容量、高速的基础通信手段。

(3)水文系统建设完善:建设覆盖港口全水域水文验潮网,不便基础建设的水域可布设水下定点验潮装置,潮位数据通过e-航海通信网络定时传送回数据中心。

(4)NAVDAT系统建设:跟踪研究国际NAVDAT技术发展最新动态和相关技术标准,根据e-航海建设需求,对NEVTEX系统进行改造,建设NAVDAT助航信息播发系统。

(5)GMDSS现代化改造:积极开展GMDSS现代化改造工作,使GMDSS和e-航海系统相辅相成、互相融合、数据共享、互为支撑,为e-航海建设提供基础设施。

(6)对航标系统进行评估和优化改造,根据用户需求,完善虚拟航标设置管理程序,增加虚拟航标设置数量,进一步提高助航效能。

(7)航标遥测遥控系统建设与航标数据采集系统:根据e-航海服务要求,完善港域航标遥测遥控系统,统一数据标准,实现航标信息实时采集、存储等功能。

(8)多功能航标布设:利用灯塔、助航浮标布设优势,开展港域环境监测多功能浮标配置研究,利用航标采集港域环境、气象、溢油、水质等数据,并实现e-航海数据链路中继等功能。

(9)基础地理信息采集:对港口水域进行科学合理的需求分析和区域划分,采用多种手段进行全覆盖精细测量,全面、精确掌握区域内码头、泊位、港池、航道、锚地等通航水域水深、海底地形、地貌、底质、碍航物、水下管线、建筑设施等海上空间地理信息数据,按统一数据标准,对数据进行处理。

(10)S-100标准应用研究:开展S-101电子海图产品规范研究,制作港口S-101电子海图和电子海图更新文件,同时开展S-100在非海道测量领域应用研究。

(11)进一步丰富航海图书产品,除传统港口航道纸海图外,针对用户不同需求,编制航路图、渔区图、专用图、图集、图册,以及潮汐表、航标表、港口指南等。

(12)开发港口基础地理信息应用系统开发平台。该平台应采用标准数据接口,具有开放性,能够为航海保障、e-航海各种应用系统的开发提供GIS基础平台。

(13)港口e-航海服务数据中心建设:采集e-航海相关各类数据,对各类数据统一数据格式与标准,开发相关数据库,建立数据中心,为e-航海各应用子系统提供基础信息。

九、结 语

目前,e-航海在国际上已逐步进入实施阶段。希望本文能够为促进港口经济发展、提高我国航海保障水平做出微末的贡献。愿我们共同努力,为我国早日实现“海洋强国”的战略目标而共同奋斗!

[1]张铁军,朱勇强.E-Navigation环境下ECDIS发展研究[J].中国海事,2012(1):46-49.

[2]王党卫,胡安平.E-Navigation技术及其发展建议[J].中国电子科学研究院学报,2013(1):32-35.

[3]郝勇,江长运,陈仕祥,等.“e-航海”时代海事动态监管系统——电子巡航[J].武汉理工大学学报:交通科学与工程版,2014(2):359-363.

[4]包雄关.智慧港口的内涵及系统结构[J].中国航海,2013(6):120-124.

[5]彭国均,柯冉绚,陈金海.E-Navigation架构下船舶引航系统[J].集美大学学报:自然科学版,2012(5):190-195.

[6]李树庆.关于智慧海事监管的实践及发展趋势的思考[J].中国水运(下半月),2013(11):61-63.

[7]李娜.欧盟MONALISA工程对台湾海峡航海保障体系的启示研究[D].厦门:集美大学,2013:1-67.

[8]张安民.e-航海中的动态信息服务若干关键技术研究[D].武汉:武汉大学,2013:1-120.

2014-11-19

李树兵(1963-),男,高级工程师;E-mail:liqimingcui@sina.com

1671-7031(2015)01-0020-07

U675

A