小盘谷:传统建筑重生的范本

文/雷 虎 图/阮传菊 编辑/罗婧奇

小盘谷:传统建筑重生的范本

文/雷 虎 图/阮传菊 编辑/罗婧奇

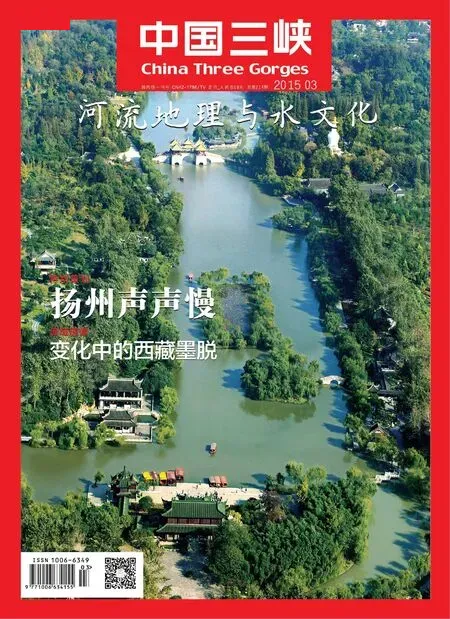

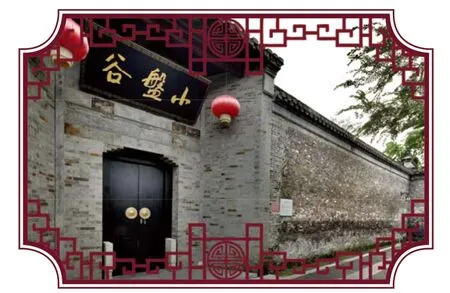

扬州小盘谷大门。

在丁家湾的古巷中走着,只遇见一位拿着蒲扇的老太太在某条巷口扇煤炉。炉中袅袅的白烟升起,漫过高大门楼上的字迹,终和晨雾融为一体。当走近后,老太太的煤炉已点燃,烟雾也散尽,那几个大字这才看真切——小盤谷。

七弯八拐进入一个名为“大描金巷”的深巷后,耳畔的人声车鸣瞬间隐去了。这儿是扬州丁家湾古城区,旧时,这里是扬州盐商的聚集地,地上铺的是青石板,巷两边竖的是高墙大院,曾经是扬州的富人区。今天,因为成为了文物保护片区,在周边街道都大兴土木的当下,这儿原封不动,原模原样,久而久之,昔日的富人区如今就略显寒碜了。

这里巷口很窄,不能行车,只能步行或骑自行车前往。晨雾起,“歪门邪道”的小巷能见度就更低了,骑自行车的居民按响铃铛,推着板车的保洁员不停地喊“借过!小心!”,两人在巷尾相遇时,就都停下来,打量着彼此的辎重。“你自行车上货多,你先!”“你要赶着倒垃圾,你先!”小巷中没有红绿灯,也不需要斑马线。幽深的小巷难得见到人,每个遇见的街坊难免一阵寒暄。

小巷曲折发达,方位难辨,有两个背着画板的游客走过,拿地图按图索骥未果,一人求助于巷这边卖茶叶蛋的大婶,一人向巷那边榨甘蔗汁的大爷问路。“是找盐商故居还是找明清会馆?你寻那些有高大门楼的老宅子就是了。会馆门前晒着衣裳,盐商故居门口有门卫站岗。”不等游客问路,大婶就先张口说明。

在丁家湾的古巷中走着,只遇见一位拿着蒲扇的老太太在某条巷口扇煤炉。炉中袅袅的白烟升起,漫过高大门楼上的字迹,终和晨雾融为一体。当走近后,老太太的煤炉已点燃,烟雾也散尽,那几个大字这才看真切——小盤谷。

两江总督的蜗居地

中国人自古就有建园之风。大隐隐于朝,中隐隐于市,小隐隐于林。每一座园林,都是一座终南山,进可以取仕,退可以归隐。小盘谷得名于唐代文学家韩愈的名篇《送李愿归盘谷序》。韩愈因没有得到朝廷的重用,在送友人回盘谷隐居之时写下文章,发心中块垒。周氏家族主人周馥,虽然在得小盘谷时已贵为两江总督,但还是郁郁不得志,这似乎是所有中国士大夫都过不去的坎,也使小盘谷负有慨叹之意。

小盘谷建于清光绪三十年(1904年),最早的主人是两淮盐运使徐文达。徐文达也是个不得志的人,曾在家乡安徽南陵征聘苏州、扬州等地的能工巧匠修建了巨大的住宅园林,总共九十九间,占地一万多平方米。当他调任两淮盐运使时,因思念家乡,于是在扬州大树巷参照家乡的宅园开始造园。园林的规模虽然没有家乡的大,但取其精华,颇得韵味。但是好景不长,园子建好后,徐文达来不及享受,因为债务问题不得不转手。光绪三十二年(1906年),小盘古迎来了它的新主人——李鸿章的幕僚,洋务运动的中坚,两江总督周馥。

中国向来有“山不在高,有仙则名,水不在深,有龙则灵”之说,无论是草堂还是斗室,只要出了名人必定成为名胜。在扬州,同一时期的何园、个园,因为园主人黄氏和何氏而成为天下名园。小盘古主人周馥相较黄氏和何氏有过之而无不及,但是其园林却一直养在深闺人未识,并不是小盘谷不济,而是园主周馥有意而为之——周馥从未想过把小盘谷打造成庭院深几许的深宅大院。“少年匹马逐跳丸,白首蜗眠一室宽”,在购得小盘谷之时,周馥在这首名《蜗居》的诗篇中写下了对小盘谷的定位。在为家国打拼了一辈子之后,周馥只想把这儿当成一个颐养天年的蜗居之所。

保持风貌兴复建

整个园林分为宅与园两部分,中间用一道幽深的火巷隔开。主人低调,园子也随主人的性子,内敛而不张扬。随着历史的变迁,小盘谷因历史所属,地理位置偏僻,规模较小等原因,长期得不到重视,在很长一段时间内没有得到保护、开发和利用,甚至在过去的几十年里受到了一定程度上的破坏。据说在修复以前,小盘谷居然沦落为某单位的招待所,曾经的两江总督用来归隐的园林变成了南来北往客商的歇脚地,部分园林竟变成了垃圾杂物堆积场。

随着人们对传统建筑保护意识的不断提升,2000年,在多方呼吁下,小盘谷园林部分关闭进行保护,已经受到破坏的部分的建筑进行了复建和修复。在修复过程中,结合小盘谷占地很小,建筑物和山石也不多,但“妙在集中紧凑,以少胜多,即小见大”的特点,设计师因地制宜,随形造景,在修复小盘谷时尽力保持原有风貌。

2010年重修好后,小盘谷的宅被改建成了高档会所,园被开辟为公园,小盘古在经历几十年的蓬头垢面后又重新恢复优雅姿态。宅很小,按照“修旧如旧”的理念,只设计了五间套房,每个房间都有一个很雅致的中文名,樵歌、龙翔、山居、梅花、潇湘——房间名都来自中国古琴谱。设计师陈卫新说:“这是为了营造一种宾至如归的理念,让每个住在小盘谷的旅客感觉不是在住店,而是在奔赴一场‘非常好声音’的雅集。”

五间房形成一个长方形的天井——“日喧”。天井中蓄水,水中央建一戏台。有石桌几方,石凳若干。或放古琴,或放棋枰,或者什么都不放。当夜幕降临,每个房间灯光亮起,这儿就成为了一个水上昆曲戏台,罗裙轻舞,水墨腔开唱,住客足不出户就能享受视听盛宴。

左:曲径通幽的小径。

如果想清静些,可以去楼下的独立院落小憩。每个院落都有一个独立的主题,一曰观鱼,一曰听松,一曰听泉。是叹“观鱼乐何在”,感“问松我醉何如”,还是悟“听泉时仄顶”?

观小盘谷的复建,其空间设计针对传统建筑的实际形态,采用添减的方法,使空间组织更加丰富。从传统建筑所处的地理环境,用“借景”之法,让宅的内部摆设与园的外部景观合理关联,让整个园林达到使用上的最大舒适度与参与度。

秉烛夜游不知返

很难得,宅变为会所后的主人仰慕周氏家族的风雅,于是天井日喧就成了举办雅集的场所。是日,我在“梅花”午睡醒,不但错过了小盘谷的日落,更错过了在日喧举办的古琴雅集。正在懊悔时,主人示意我穿过火巷,由宅入园。当小盘谷被开辟为公园后,就不再是谁的私邸。白天,熙来攘往的游客让园林有变为菜市场之嫌疑。因此,要体会周馥“蜗居”小盘谷的感觉,须得晚上“秉烛夜游”。

月光灯影里的小盘谷如梦似幻。

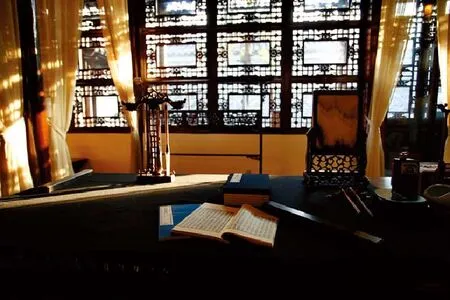

先看宅。文保单位在修复小盘谷时秉承的是“修旧如旧”的理念,但是对先进的工艺并不排斥。在装修装饰上,一方面要达到建筑物本身的使用功能,合理提高室内环境的物质水准,另一方面要使人在精神上得到满足,提高在室内空间中的生理和心理环境质量。现代设备在现代的装修装饰中占到很大一部分,所以在传统建筑的装饰设计中,在使用现代设备的同时,对影响传统建筑时代美感的设备的隐蔽就非常重要。一些新增功能设备的安置也需相应的与现场形成关联。这一点在灯光设计上体现得尤为明显。

小盘谷的灯光编排大致可以分为直接和间接两种。

以主体建筑丛翠馆为例,中轴线的位置采用透光云石的主吊灯,使整个空间具备一个主体光源,配合以深空射灯,在茶台的台面形成区域光照。我国的传统建筑木作居多,梁架结构的美感是不容忽视的,丛翠馆属“抬梁式”木构架,在丛翠馆的柱体上设置了深孔装饰射灯,旨在用光赋予柱体立体感。

右上:院落客房书桌。

右下:院落。

扬州小盘谷九狮图山。

马头墙。

间接灯光在气氛营造上则能发挥独特的功能性,营造出不同的意境。它的光线不会直射至地面,而是被置于壁凹、天花板背后,或是壁面铺饰的背后,光线被投射至墙上再反射至地面,柔和的灯光漫布整个空间,温和而空灵。在丛翠馆“U”型背屏后面与落地布帘之间设计安置的地面洗光,就是基于这样的考虑。间接光使背屏后面的空间感得以放大,这种虚拟性的放大增加了空间细节与趣味。此外,在屋顶梁架部分采用的隐匿式的LED射灯,形成扇形面光,柔软色温使屋顶面的照度适宜,带来了更多超越时间的有跨度的观望感。

从宅入园,又进入灯光营造的另一种“语境”。火巷那头是曲折的回廊,四周黑灯瞎火,人只能摸着回廊的美人靠挪动。正当眼睛快适应黑暗时,突然,回廊上火红的灯笼亮成了一线,游园的路也被霓虹灯勾勒出曲线。游园的路是清晰了,但是心里的恐惧却急剧提升。脑子里想到的是《倩女幽魂》中女鬼提灯笼赴宴,又一个劲地安慰自己是在学辛弃疾“醉里挑灯看剑”。

穿过周馥为老母亲祝寿而特地修建的桃形拱门,门外的太湖石在灯光照耀下变得真假莫辨:白天看还觉得是导游瞎掰的叠石“群猴祝寿”和“骑马封侯”,此时变得活灵活现了。生怕那些泼猴拿我当白马骑,三步并作两步越过石雕,大踏步登上了石雕后的假山。

登上山顶就置身园子的最高点。假山不高,却让人有“会当临绝顶,一览众山小”之感。山顶上有一四角亭,亭下有石桌一张,石凳四方。晚风吹过,亭子中挂的灯笼左右摇摆,亭中的灯光也随着树影婆娑。本想手捧手机充书卷学周氏后人做书香门第,但无奈灯光摇晃人眼,只得放弃红袖添香夜读书的遐想,静坐凉亭看风景。

此般建筑风景,白天夜晚,两别风味。我想,建筑最大的意义在于使用,古城中众多的古建筑如何在使用中保护显得非常重要。较适宜的办法,就是在传统建筑室内设计改造过程中最大限度地保护现有遗存建筑形态及构件,在不改变建筑原本风貌的基础上,适度对其进行合理改造,并通过设计,既使传统建筑符合实际使用及现代功能,又不受损害,不改初形——小盘谷提供了一个优雅的范本。

左上:日喧。

左下:日喧。

右:东花园。