草原玉石之路考察手记

文图/冯玉雷

草原玉石之路考察手记

文图/冯玉雷

2015年6月8日清晨,“草原玉石之路考察团”团员每人吃碗“牛大”,即匆匆上路,开始寻访齐家玉的考察之旅。

本次考察人员中,年龄最大的是刘炘先生,68岁,资深电视艺术家,出版过多部文化考察专著。他热衷田野考察,状态很好,以至于年轻人想不起来照顾他。

叶舒宪教授、易华研究员近年来在学术探索中结下很深友谊。他们高屋建瓴,吃苦耐劳,考察中常常凌晨三四点就起床,交流,写稿子。

包红梅是蒙古族,人类学博士后。她深感大西北民风纯朴,赞不绝口,但对黄土高坡上生长的浅草不甚满意,戏谑说那叫颜色,不叫绿色。我说它们已经很尽心了。

中央电视台摄影师梁小光是多尔衮后裔。他曾在内蒙古山区拍片子,以土豆为主食,连续几个月,乐此不疲。他的敬业精神与戈壁荒原中的胡杨、红柳、骆驼蓬之类植物相比,丝毫不逊色。

《人民画报》社摄影记者秦斌单纯开朗,首次见面,大家没说半句客套话,好像是老朋友。

上海交大博士生丁哲少年老成,生动活泼,既有学者的严谨敬业,也有年轻人的朝气蓬勃。金琼是中国甘肃网记者,毕业于中国传媒大学。车上,大家七嘴八舌讨论,她默默记录,写稿子。用餐等待上菜间隙,采访叶舒宪老师。这是非常好的状态,点赞!

小牟为考察团驾车,憨态可掬,得空也凑过去看文物,说:“开了眼界”。

考察团成员来自中国社科院、上海交大、中央电视台、《人民画报》社、内蒙古社会科学院、中国甘肃网、《丝绸之路》杂志社等单位,可以说是来自“五湖四海”,是玉文化把大家联结到一起。在玉文化精神感召下,一丝不苟,其乐融融,开展各项考察工作。

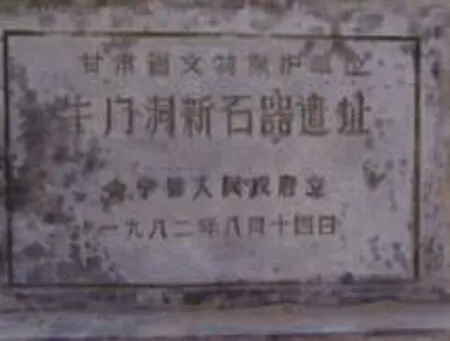

牛门洞新石器遗址石碑

会宁博物馆观摩玉璋王

会宁玉璋王

6月8日上午10点多,考察团到达位于红军会宁会师旧址东北角的博物馆。本来周一闭馆,会宁县委宣传部常务副部长郭志辉、会宁博物馆马可房馆长等热情接待,考察团成员有幸零距离接触54公分长的齐家文化大玉璋,兴奋不已。4月底,我们曾在临夏州博物馆观摩过一件玉璋,没想到这么快就在会宁看到令人震撼的玉璋王。人与人相遇相知需要缘分,人与地方、山水、名物相遇也一样。对玉,尤其如此。

给我们展示大玉璋的工作人员始终谨小慎微,表情肃穆,增加了这件珍宝的神圣感。

会宁泉坪出土的猛犸象化石骨架同样具有王者之气。

考察团首次合影在会宁博物馆前,打开旗子,大家齐声喊:旗开得胜。

离开会宁,前往隆德的路上,讨论的主题都是玉璋。

当晚隆德停电,叶舒宪先生次日凌晨3点起床,写出《会宁玉璋王:养在深闺人未识》,中国甘肃网很快发出来。

玉璋出土地在头寨子镇牛门洞村,距县城70多公里。牛门洞新石器时代遗址是会宁县文化遗存分布较为密集的新石器时代特大型遗址,也是甘肃彩陶出现最早、发展时间最长、类型最丰富的地区之一,位于会宁县城西北头寨子镇牛门洞村周围牛门洞、大地梁、东山梁、灰条梁、清明湾、中湾顶、铁木山顶、圈儿、阴山一带,东接汉岔乡阴山村,南、西面接定西县石峡湾乡,北临宜兰公路(309国道),接铁木山,总面积约40平方公里。文化层厚1~2米,遗址显示有墓葬、地穴、灰坑、烧土、炭屑、白灰面、骨类、陶器、石器、玉器等。1920年,当地秦安移民垦荒时首次出土彩陶罐。按照国际惯例先发现先命名的法则,本应将这一时期新石器文化命名为牛门洞文化。因交通、信息闭塞,5年后,1924年,安特生及其助手在临洮马家窑发现新石器时代彩陶,从而获得命名权。1975年,大搞农田基本建设,相继出土彩陶壶、瓮、罐、钵、盆、细颈侈口蓝纹红陶罐、高颈蓝纹双耳罐、高颈蓝纹瓶、灰陶盆、红陶鬲及及骨球、石器、刮削器、纺轮等随葬品,并在生活区出土大量陶器,制罐工具、生活用具、石祖、石、权杖头等。其中一部分为甘肃仰韶文化马家窑类型、半山类型和齐家文化类型;另外,还有数量较多、制作精美的灰陶缸、陶罐、陶灶、陶井、瓷碗等汉、宋、明、清代文物。

6月26日,我与西北师范大学机关党委书记柴繁隆专程沿国道309故道前往位于铁木山北麓的牛门洞新石器文化遗址考察。山根、山间、山梁、山峁、山洼、山沟等地,都是绿色。间有蓝色的胡麻花和紫色的苜蓿花。这两种植物都来自西域,它们的传播路线、初期种植给先民带来的喜悦感似乎还洋溢在沟沟岔岔里。头顶骄阳,面对漫山绿意,倒也不觉燥热。到山地顶部,地势趋于平坦。实际上是多条山沟集结成的一座巨大平台,其中心就是牛门洞村。地形与广河、临洮乃至石峁遗址都相类似。石峁遗址三面环沟,在陕西省榆林市神木县高家堡镇秃尾河支流洞川沟内石峁村的两侧山梁上;广河县邻近广通河,齐家坪邻近洮河,牛门洞台地邻近关川河。我们打电话给会宁博物馆馆长马可房,落实,确定无误。登临村子背靠的、长满苜蓿的开阔台地,令人心旷神怡。进入苜蓿地,游荡。苜蓿地中留有一方两三米高的土台,似有灰层。我从旁边“马道”似的窄坡上去,放眼四周,宏伟壮观,气魄极大,与想象中的牛门洞大相径庭。整齐的层层梯田中,庄稼茂盛生长,寂寞而优雅。有大小田畦构成的丰美景象连绵延伸,顺着坡地、沟底向四处延伸。我们所在台地是辐辏中心,天然王都!根据玉璋推测,这里应该是齐家时期重要王国,中心就在牛门洞,关川河流域及其两岸台地,或许在其势力范围之类。

宁夏文化厅文物保护中心主任马建军研究员编著的《二十世纪固原文物考古:发现与研究》一书中指出:“菜园文化是一支农牧并重、崇尚简朴、兴盛蓝纹素陶的土著文化,以清水河、泾河上游为分中心,是从当地远古文化中发展成熟,又从中孕育出齐家文化的主体,应当是齐家文化的直系前身。”如果将来的考古、研究能够支持是说,那么,齐家文化在西海固发育后,主要向东、西、南三个方向延伸:向东到石峁文化;向西发展的重要一站应在铁木山;向南翻越六盘山到彭阳、隆德、庄浪等地。

此前,外界对会宁的印象只是环境艰苦,近些年又提倡红色旅游,而这种壮观大气的雄浑景观却被遮蔽了。诗人、画家、作家到此采风,定能激发灵感。

作者与隆德县文管所所长刘世友先生在六盘山

考察途中偶遇文化遗址

六盘山,西海固

6月8日下午,过静宁县,进入宁夏,经过毛湾、神林、沙塘,考察宁夏隆德县沙塘乡渝河北岸北塬新石器文化遗址,然后参观隆德县文管所藏品。大家一边隔着玻璃反复研究碧玉铲、石琮、石祖、玉琮、大玉璧等珍贵文物及代表草原文化的铜质车马配件、饰物,一边请教刘世友所长,收获很多。因他描述,我对养育隆德史前文化的四条河流产生浓厚兴趣。我曾策划名为“新《山海经》书写”的调查活动,招聘写作者对每一条河、每一座山的地理环境、来龙去脉、流向走势、古今变化、文化生态等进行扎实调查、书写,先在杂志发表,然后结集出版。

6月9日早晨,六盘山下大车堵成长龙。刘所长决定带我们绕道好水乡去固原。途经倪套村,偶遇一处文化遗址,遍地瓦片。根据筒瓦残片推测,应为西夏遗址。

顺路考察战国时期遗址北联池和伏羲崖。之后,与刘所长分别。相聚时间不长,分别时却难分难舍。淳朴的民风,如同儿时歌谣,令人亲切、欣慰。

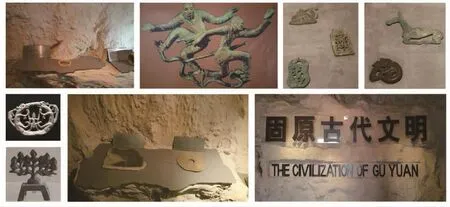

草原文化与农耕文化的十字路口:固原古代文明

穿出六盘山,遥见苍茫固原。固原地处黄土高原上六盘山北麓清水河畔,古称大原、高平、萧关、原州,简称“固”。公元前114年建城,自古为交通要道、兵家必争之地,“左控五原,右带兰会,黄流绕北,崆峒阻南,据八郡之肩背,绾三镇之要膂”。沿途能感受到“回中道路险,萧关烽堠多”的地理风貌特征。

12点,到达固原博物馆。馆长魏瑾正在等候。固原博物馆成立于1983年,至今仍然大气磅礴,不过时。博物馆分《固原古代文明》《丝绸之路在固原》《古墓馆》《石刻馆》和《钟亭》五个专题陈列,我们就按此顺序进行参观。古代文明展馆里以6000年前的海贝、石器揭开序幕。石器中比较有特色是石磨盘、石磨棒等,骨器中有大约5000前的卜骨和作为农具使用的鹿角器。最为闪光的是齐家玉器。一件由璞玉简单加工成的玉磬表明古代先民4000年前就非常重视礼乐。还有玉璧、玉琮、玉锛、玉斧等礼器、仪仗器、佩带器、丧葬器等,无不昭示着那个时代玉文化的兴盛。

固原博物馆以文物等级陈列,因此在文物时代上客观具备穿越感、跳跃感。文物展品以北朝至隋唐时期最为丰富。还有草原文化的青铜器、石、铜佛造像、萨珊银币、罗马金币、鎏金铜佛、玉菩萨、房屋模型、彩绘陶俑、陶牛车、北魏漆棺画、凸钉玻璃碗、金戒指、环首铁刀、鎏金银壶等文物,无不闪耀着中西文化交流的奇光异彩。《丝绸之路在固原》专题展的内容很丰富,我尤其对丝绸之路各条线路感兴趣,结合出土文物和地图,仔细琢磨。

参观完,大家已经饿得无力说话,每人吃碗新疆拌面,即启程前往彭阳。固原农耕文化博物馆藏有几件玉器,由于时间紧,临时取消参观计划。汽车沿省道309线故道翻越名为“破脊梁”的山岭。那里正在修路,尘土飞扬,颠簸难行。

彭阳县文管所杨宁国所长

到县文管所简陋仓库里看到不久前出土的玉璧、玉琮及龙山时期的陶器时,旅途劳顿一扫而空。所长杨宁国为人谦虚、朴实,令人印象深刻。这两天考察,开局非常好。齐家玉文化的传播路线也逐渐清晰起来。

傍晚返回固原,与陕师大校友武淑莲教授及宁夏师范学院的博士、教授们座谈。

6月10日晨,考察团团长叶舒宪先生向局地考察团员、中国文学人类学研究会甘肃分会平川工作基地主任王承栋授牌。8点出发,前往西吉。出城不久,翻越六盘山余脉,云低、雾大、风冷。沿途偏城、唐套沟大桥、军运沟等地名似乎蕴含昔日战场杀气,或与古代文化遗址相连,悠远深邃。时间仓促,只能擦肩而过。

到达西吉后,西吉钱币博物馆馆长摆小龙与他的同事苏正喜等热情接待。大家很快就进入参观程序。一件刻有凤鸟图案的玉琮摆在显眼位置。大家仔细研赏,花了很长时间。玉琮是苏正喜1984年用一袋尿素征自民间,此前百姓作为榔头使用。

玉琮成为之后路途中反复交谈的主题:凤鸟图案刻于何时?有何蕴意?

11点20分,从西吉出发,翻越月亮山、南华山,到海原。重点考察菜园文化。菜园文化是宁夏考古所徐诚先生命名,有学者认为是齐家文化发源地之一。6月9日,结束西海固寻玉之行。下午大风,沙尘猛袭,没能看成遗址。山门村出的两件玉器也因外调展出而只能看见它们曾在海原文管所摆放的位置。标签在场,玉不在场。

晤谈地方学者后,16点40分,王承栋返回平川,大部队沿灵州道大致路线北上,疾行4小时,20点30分到达银川。贺兰山壮丽的火烧云与环城高速路边水域互映,大美,大快。中国甘肃网张振宇总编乘火车自兰州而来,与考察团汇合。

与宁夏师范学院教授武淑莲等座谈

通往西吉途中的六盘山余脉

与西吉县文管所工作人员

参观海原菜园文化之后

简餐后,与来访的宁夏学者马建军、薛正昌及诗人张涛等座谈到11点半。他们提供的新信息足以消除旅途疲惫。

遗憾与激奋伴生,何等滋味?

与宁夏学者马建军、薛正昌夜谈

条条道路通草原

习惯上,谈起丝绸之路都从“张骞凿空”开始。其实在这之前,东西交通大道逐步推进。秦始皇修筑咸阳到六盘山腹地泾水流域的“驰道”,联系北地郡与陇西郡。汉武帝时期设置“安定郡”(固原),开通连接黄河以南清水河谷通道与北方草原的“回中道”,又在秦朝焉氏塞基础上衍生出汉代萧关古道(丝绸之路东段北道)。其走向大致有两条:一是出长安,沿汧河、泾水过三关口,经固原、海原,在甘肃靖远县北渡黄河;二是出三关口,翻越六盘山,沿祖厉河北上,在靖远县附近渡黄河。两条道都经景泰直抵河西走廊。

历史上的丝绸之路在社会安定时基本走长安——凉州一线,有战乱则绕道草原路。根据最新研究成果,草原玉石(丝绸)之路更早,至迟大约在夏朝时期就开通。目前,这项研究还在进行中。草原玉石(丝绸)之路、绿洲丝绸之路这两条大动脉或共同或交替发挥作用,保证了东西交通的进行。

联结草原玉石(丝绸)之路与绿洲丝绸之路的主要古道就是回鹘道、灵州道。

从固原出发,沿清水河而下,就是史书上经常提到的“灵州道”。2015年6月11日,考察绕道西吉、海原,到同心,才正式走入这条古道。

《后汉书·郡国志》北地郡记载为“灵州”,为东汉北地郡所辖六县之一,据此推测,东汉时已改“灵洲”为“灵州”。647年,唐太宗平薛延陀国,漠北铁勒诸部尊太宗为“天可汗”、“天至尊”,请求在回鹘(铁勒诸部之一)以南、突厥以北开“参天至尊道”、“天可汗道”,其走向大致沿秦直道经天德军到回鹘牙帐(唐安北都护府,今蒙古国和林),然后至伊州、高昌,通往西域。全程设置68个驿站,备有马匹、酒肉、食品。历史文献中提到的回鹘道、回鹘路也大致是这种走法。848年,沙州豪族张议潮率众收复沙瓜二州,遣使循回鹘旧路经灵州到达长安。于是,以灵州为中心,连结西域与中原的交通与贸易之路——灵州道开通,P.3451《张淮深变文》有赞颂此事:

初离魏阙烟霞静,渐过萧关碛路平,

盖为远衔天子命,星驰犹恋陇山青。

河西沦落百余年,路阻萧关雁信稀。

赖得将军开旧路,一振雄名天下知。

由于历史变迁,古灵州确切的地理位置始终是我国考古学界和史学界的未解之谜。诸多研究成果和考古证据客观上透露出这样几条信息:第一,中卫、吴忠、灵武一带的黄河绿洲适合耕种,具备设置州城的条件;其二,黄河水流平稳,多处地段适合建造大型渡口;其三,从最早取名来看,这里经常发生水患。

沿清水河南下、北上的萧关道必从古灵州渡黄河。按照常理,若经景泰往河西,就在中卫段渡河;若走回鹘道、灵州道,则可以在中卫段渡河,也可以在吴忠或灵武合适地段渡河。总之,渡口可能不止一处。

晚唐五代、宋初的灵州道不仅包括经灵州西行的道路,还包括经灵州到长安、洛阳、开封的路线。根据敦煌文书及其它文献资料,灵州道大致轮廓为:由开封西行,经洛阳至西京长安,北上邠州,循马岭河而上,经庆州、环州至灵州,渡黄河,出贺兰山口西行穿腾格里沙漠,溯白亭河(今石羊河)南下至民勤、凉州;或穿越巴丹吉林沙漠到居延绿洲,溯额济纳河(黑河)南下张掖绿洲,然后循河西旧路历肃、瓜、沙而达西域。归义军曹议金、曹元忠时期,这条路线畅通无阻。这是灵州道的两条主干道。另有经河西走廊连接印度和五台山两大佛教中心的道路,即从沙州出发,经瓜、肃、甘、凉、灵诸州,然后北折,经丰、胜、朔、代、怡等到五台山。

《西夏研究》主编薛正昌先生研究认为,齐桓公西征大夏走的可能就是灵州道,即由山西北境西行,经陕西北部至宁夏,渡黄河,过“卑耳山”(贺兰山),穿越“流沙”(腾格里沙漠)。由此推断,灵州道之“诞生”或可提前到战国时期。

与草原玉石(丝绸)之路相关的考察

2015年5月15、16日,曾粗读杨镰《黑戈壁》。他围绕马鬃山、黑戈壁,结合自己的经历穿插黑喇嘛、马仲英、尧斯博乐、乌斯满等近代“枭雄”式人物。他自称是追随中瑞西北科学考察团足迹。

中瑞西北科学考察团在中国西北地区考察时间较长,影响巨大,考察成员主要著作有斯文·赫定《丝绸之路》《大马的逃亡》《移动的湖》,亨宁·哈士伦著《蒙古的人和神》,尼尔斯·霍涅尔的《到罗布泊去的路》,尼尔斯·安博特的《驼队》,贝格曼的《考古探险手记》等。亨宁·哈士伦是丹麦探险家、人类学家,也是上世纪初外国人在中国开展音乐人类学实地考察田野录音的先驱之一。20世纪20年代,他曾在北京、张家口、大同一带经商,精通汉语和蒙语,担任斯文·赫定西北科学考察团负责后勤事务的副队长。他在中国、蒙古及其他中亚国家和地区的历次探险考察中,成功地实施了瓦继采集民间音乐进行人类学文化研究的田野录音活动,并留下了一批我国早期的、幸有出版物文字记述线索可考寻的民间音乐音响资料,著有长文《蒙古古曲探踪》。

关于蒙古、新疆的考察,还有日本西本愿寺第22代宗主大谷光瑞伯爵组织过的三次中亚探险,考察活动收获结集为《西域考古图谱》《新西域记》等书,其他著作则收录到《大谷光瑞全集》中。

橘瑞超与野村荣三郎所走路线,与西北考察团活动路线大致重合。我们走的苏海图-巴彦诺日公-曼德拉苏木-雅布赖-巴丹吉林镇这条路线,近代探险家、学者很少考察。

在草原大道中奔驰

前几天,主要在农耕区及农耕区与牧区交融地带考察,11日开始,进入草原文化地域。

上午7点50分,考察团从银川西夏区出发,汽车先是顺着贺兰山走势向南行进一阵后上高速,向阿拉善盟首府巴彦浩特疾驰。穿过三关口,不久便看见苍苍茫茫的腾格里沙漠。腾格里蒙古语意为“天”,比喻茫茫流沙如渺无边际的天空,沙漠内沙丘、湖盆(422个)、盐沼、草滩、山地及平原交错分布,山地大部分为流沙掩没或被沙丘分割成的零散孤山残丘,有肉苁蓉、锁阳、苦豆籽、梭梭、白刺、沙竹、籽蒿、油蒿、芦苇、芨芨草、盐抓抓、红沙、珍珠、麻黄、沙冬青、霸王、藏锦鸡儿、合头藜、优若藜、刺旋花、灌木、艾菊及丛生小禾草等生长。腾格里沙漠是游牧文化与农耕文化的交融地区,也是草原丝绸之路、陆上丝绸之路、古道盐道以及黄河水道交错相连的重要路网区,文化意义巨大。

2015年2月3~10日,《丝绸之路》杂志社组织实施了“环腾格里沙漠大考察”,重点考察草原丝绸之路及其与丝绸之路北道、灵州道关系;这次从固原沿清水河北上银川,算是对灵州道考察的一些补充。

到巴彦浩特,参观阿拉善博物馆,考察玉石文化。下午14点,向阿拉善右旗进发。这段路程有530公里,是奔向此次考察终点马鬃山最为辛苦的路段之一。汽车与贺兰山并行向北80多公里,15点14分,到苏海图、吉兰泰分岔处,转头向西,进入荒漠草原地带。根据2月份对这段路考察,感受最强烈的是,古代先民将沙漠中的零星绿洲连缀成往来迁徙、交流的辽阔通道,虽然没能留下绿洲丝绸之路那样明显的古城古驿遗址,但散布在贺兰山、阴山、曼德拉等地的岩画可昭示他们的行迹。岩画分布带从腾格里沙漠南缘向南延伸,一直到甘肃景泰、靖远;那是草原文化深入黄土高原的最南地带。当然,历史上游牧文化与农耕文化的交流碰撞非常频繁。十六国时期,匈奴大举进攻北方,陕西、山西、河北等地农田废弃,长满蒿草。渭水流域空无人居,虎狼出没。西安市成为阿拉善和鄂尔多斯的延续,变为草原。前秦开国君主、氐族人苻坚自称大秦天王,人们请求驱逐猛兽,他竟然说:“这些野兽饥饿了,等到他们满足的时候,就不再吃人了!”

日本探险家野村荣三郎曾从河北、内蒙古等地穿越沙漠戈壁到达西域,其《蒙古新疆旅行日记》记载旅途见闻颇为详细:他离开张家口不久,在黄花坪看到了长城和烽火台。当时路途多牛车、驼队。1908年,盐每斤7文,牛肉每斤20文,羊肉每斤16文,最好的茶每斤40文,葱每斤6文,骆驼每峰50两银子。他带着奈良泡菜,用小米换牛奶。书中还提到一个叫马泥图的地方,我怀疑与罗布泊边缘的马迷兔应为同一个蒙古语词。他还记载,此处有很多云雀。今年2月,我们进行环腾格里沙漠考察时,路上经常有大群大群云雀如云团一样翻卷升空。而荒野连着荒野、岩山与道路同行的境况,也大致相同……

汽车一路驰骋,经苏海图、阿拉腾敖包、巴彦诺日公、曼德拉苏木、沙林呼图格路口,黄昏时分,到达雅布赖。沙浪像音乐。黄昏,古道,想家。

阿拉善左旗博物馆里的石狮子

阿拉善右旗,叶舒宪教授向徐永盛授牌

是日上午10点多,徐永盛从武威出发,先期到雅布赖盐湖及周边考察后,已往巴丹吉林镇等候。天高地阔兮云飞扬,志同道合兮干一场!

大部队于19点23分经过雅布赖山,只能向南眺望。20点08分,经过雅布赖镇,走S317线。南望盐湖,一片模糊。穿过古老荒原,到达阿拉善右旗,已是深夜22点多。

这天全部行程628公里,耗时10小时,期间大家一直坐在车上。好在考察团员各抒己见,交流地理、影视、考古等方面知识,也不觉疲惫。

吃完“焖面”,满天星斗,夜深。

阿拉善右旗文管所范荣南所长介绍文物

北上额济纳

参观阿拉善右旗文物安排到12日上午。文化文物局副局长范荣南指挥工作人员小心翼翼搬运文物,同时介绍其出土情况。最有特色的文物除了马家窑文化彩陶和四坝文化三足鬲,就是大量玛瑙细石器和手印岩画。细石器在全国很多地方都能看到,但由玛瑙制作的,恐怕在巴丹吉林沙漠文化遗址出土最多。1998年,阿拉善右旗发现布布手印彩绘岩画和额勒森呼特勒手印彩绘岩画,2009年7月,阿拉善右旗文物部门文物普查时在雅布赖镇呼都格嘎查境内陶乃高勒洞窟中发现手印岩画。范局长认为其产生应该与女性生育能力有关。

我关注的问题之一是,阿拉善右旗与额济纳旗之间古老驼道的路线。范局长根据自己研究和对老人的走访,认为主要有两条:其一是从巴丹吉林镇到平山湖等地,他说出一连串古驿站名;其二是从雅布赖西北直接到额济纳。从文物分布图看,通沟新石器文化遗址以北逶迤连绵很多古文化遗址,它们连成一线,通向额济纳。雅布赖山区有盐、芒硝、铁、铜、白云岩等矿产资源,盐湖里产盐,这与古代乃至史前文化必然产生联系。雅布赖盐湖开采历史悠久,元末明初就有相关记载。今年2月,我们进行环腾格里沙漠考察时,在寒风中匆匆浏览闻名于世的吉兰泰盐场,并在经过曼德拉苏木时向西遥望野兽脊梁般的雅布赖山。根据对骆驼客采访得知,雅布赖盐场就在山脚底下,而且作为一个著名盐场,联结了草原丝绸之路与绿洲丝绸之路的许多地方。如今,雅布赖盐场盐产品市场范围主要在陕、甘、宁、蒙四省;硝化工及染料产品主要在湖北、浙江、江苏、天津、广东、福建、湖南等省区,还出口韩国、日本、东南亚及中东地区。通过现代交通,雅布赖的盐把海上丝绸之路沿途的国家、地区也联结起来了。

5月29日,我因公务到张掖,特意绕道考察雅布赖盐场。据了解,雅布赖山里的牧民至今还用骆驼驮着自己晒制的盐出来换其它物品,这是游牧文化余绪。

游牧民族的青铜文化或许得到这些资源支撑。以前受访的骆驼客全都是在雅布赖山以南、以东活动,没想到今天得知,古老盐道也向西北延伸!这个发现令大家欣喜不已。

古道、古山、古岩画、古石器,都渗透着龙首山、雅布赖的铜和雅布赖及其他大小盐湖的盐。那些被盐和铜滋养的牧民后裔,流落何处?

这份额外的“饕餮大餐”让大家有理由推测巴丹吉林史前生态状况不是以沙为主。而更多的谜团还需要深入考察。感谢高台县委宣传部副部长赵万钧兄提供的重要线索!

本来叶舒宪先生通过朋友联系到两位超过80岁的老骆驼客,但因时间紧张,来不及跑到乡下采访,甚憾!

考察团成员员刘炘、徐永盛从右旗经龙首山中的红寺湖山口进入河西走廊;大队人马则一路向西,穿越龙首山、合黎山与北大山之间的狭长荒漠地带。龙首山陪伴我们时间最长,它与合黎山一起位于河西走廊中段北部,是河西走廊与阿拉善高平原的分界线。从文化意义上来讲,龙首山是绿洲农耕文化与漠北草原文化的分水岭,也是绿州丝绸之路与沙漠(草原)丝绸之路的界限。自然形成的人祖口和红寺湖山口沟通两大文化带,也是两条古代交通孔道。

12点,抵达必鲁图,有四峰骆驼在游荡。据说,距道路不远处有新石器文化遗址。

经过海森楚鲁(中国阿拉善国家级地质公园)、苇根泉等地,下午13点30分到达甘肃金塔县航天镇。这是新名字,当地人还是习惯叫原来的名字:双城镇。实际上是现代交通驿站。“好运来美食苑”主人张文喜从地里摘来新鲜蔬菜做饭。

大家狼吞虎咽吃完午餐,继续北上。

沿途多次遇到骆驼,有的成群结队,有的独自静坐,有的三两闲逛。它们正在脱毛期,脊背以下的身体都裸露出来,“发型”颇酷。这些对生活要求低到极限的生灵,为何修炼得那么从容、超然?

经过东河大桥,看到平坦干涸的河床,又让人感慨不已。黑河,这条曾经造就了居延海的著名河流,这条以弱水进入典故而久负盛名的大河,竟然露出了河底!作为黑河精神的象征符号,恐怕也只能是耐苦耐寒耐寂寞的骆驼和胡杨了!

下午17点30分,到达来呼布镇,全程480公里。

大家直奔额济纳旗博物馆。又是一顿“饕餮大餐”。其中滋味,非亲自体验者不能分享。

弱水不弱

12日傍晚,接到高台宣传部副部长赵万钧消息:他要与几位朋友从近路夜穿戈壁赶到额济纳,参加我们的考察活动!13日清晨6点,打开手机,他已到居延海看日出。很可惜,因行程安排冲突,我们在通往居延海的路口挥手致意,“擦肩而过”。说来就来,说走就走,侠客一样,真性情中人也!

我们接着考察黑河末端湖居延海。从地图上看,黑河在东风镇附近就分为两条河:西边的叫“木仁高勒”,经珠斯浪陶来、孟克图、赛汉陶来苏木、巴音塔拉等地流向终端湖葛顺淖尔(居延海);东边的叫“额济纳高勒”,经宝日乌拉、巴彦宝格德、达来呼布镇、策克等地流向苏泊淖尔。我们12日穿过的河道应该是接近达来呼布镇的“额济纳高勒”。居延遗址就在这条河流下游查干波日格附近。

居延海

据李孝聪《中国区域历史地理》记载,丝绸之路北线东段是由西安、泾川、固原(原州)、海原、靖远、北城滩、五佛寺、景泰、武威,然后一路向西。1974年,破城子甲渠侯官遗址发现一枚汉代里程简,记录长安到坻池十几个地名及里程,其中媪围、居延置在景泰境内。学界认为媪围就是芦阳乡窎沟古城,居延置可能是寺滩乡三好村的白茨水。2013年3月25~28日,景泰县文化广播影视新闻局、文化馆组织邀请兰州部分高校相关专家对景泰县境内居延置、会宁关、乌兰关、乌兰县址、汉长城、索桥古渡进行考察,认为白茨水地形条件不像一处重要驿站。而景泰县红水乡“老婆子水”则是一处较大古遗址,其南为设于汉代、明时重修的红墩子烽燧,距窎沟古城距离与白茨水相仿,专家认为这可能就是居延置。

居延置当与居延海得名一样,曾属于匈奴居延部辖地,两者相距千里。敦煌学家李正宇先生曾撰文考证过居延、呼延、姑衍、五船等史载名称之间的关系。这些地名涉及范围东达景泰,西到敦煌,北至额济纳旗,地域面积非常辽阔,足见匈奴“居延”部落势力之强大。东西居延海在居延部落辖地范围之内,以部落名命名水域,也在情理之中,这与地图上常见的张家口、刘家峡、齐家坪等命名方式相同。

西居延海已彻底干涸,唯见沙丘高耸。1987年,居延海干涸时湖底积淀厚厚一层鱼,腐烂后腥臭难闻,并且影响到周边很远地区。东居延海域面积42平方公里,这片异常珍贵的水域镶嵌在干旱荒凉的沙丘之间,碧波荡漾,瑞鸟翔集,仿佛沙漠甘泉,梦幻王国。尽管她的面积仅仅是上世纪40年代一半多些,但对周围生态非常重要。

居延海的文化意义远远超过现实意义。下午14点从达来呼布出发,考察黑河故道、黑城、大同城及怪树林,这种感觉更强烈。黑河古称弱水,因其冲出合黎山后地势变得开阔平坦,水流缓慢,显得犹豫无力而得名;又因为水面浅显,似乎连鸟羽都承载不起,软弱无力,故名。2010年,我首次到额济纳旗,看到过这段河无欲无望缓慢流淌的状态,方觉古人命名之精准。这次来只看到河岸边的一汪泉水,碧绿如玉,水量不多,来三五峰骆驼就可能喝干。河床靠右部分,渗出一带湿痕,表明黑河未完全断流。下午,我们特意走到河底观望。河床非常平坦,承载这条著名河水的细沙河底竟然没有被冲刷出哪怕皱纹般深浅的小沟小壑,又一次印证弱水之弱。

古代学者说起黑河得名乃是因为水质呈现黑色。与易华兄讨论,他说黑应该是“哈拉”连读,匈奴语意为“大”,黑河即大河,黑城即大城,这符合黑河中上游精神气质和黑城的规模。当然这个观点需要进一步论证,我以“求教于方家”的态度发到微信圈,马上有朋友联想到王维诗,认为“长河落日圆”中的长河,也指黑河。这当然是一家之言。2010年7月,我到高台参加“2010高台魏晋墓与河西历史文化国际学术研讨会”,曾到黑河看日出、日落,感受过“长河落日圆”的壮观景象。黑河丛合黎山正义峡冲荡而出,进入地势辽阔、相对平缓的戈壁沙漠,流速逐渐减慢,于是得名弱水。我推测是汉朝某位文人执行公务时首先使用这个这个名字并得以流传。其命名过程也很有趣,不知道将来能不能探究出更多的历史细节。

距离黑城不远的怪树林

其实,弱水一点也不弱。其丰功伟绩史载太多,加之居延汉简的发现和国内外学者研究成果的推波助澜,资料很多,无须赘述,单是黑城的消亡,就是一大强证。民间传说当年元朝攻打黑城,久攻不下,便改变黑河流向,迫使黑将军拜逃。他跑了,城中官佐、士兵、百姓、商旅如何将息?

考察团下午进黑城,炎热干燥,风沙击面。墙体多处残破,流沙累积几乎与墙等高。佛塔孤独地挺立在墙头,无可无不可。我仔细观察城中密集的建筑区遗址,隐约可辨当年繁华痕迹。若拿出《马可·波罗游记》来对照阅读,或许能还原很多断壁残垣和零碎瓦片的故事。我在1998年开始创作、2006年正式出版的长篇小说《敦煌·六千大地或者更远》中,特意安排黑城作为小说人物活动场所,虚构了一位重情重义的女子每天坚持不懈敲打羊皮鼓,为死难的丈夫叫魂。

这种场景只能在小说中出现。面对遍地残片、残件、残迹、屋址、烟火熏烤的炕洞,还有明显是官署机构的重要建筑遗址,加之强风裹挟细密沙尘阵阵袭击,我清醒地认识到,历史上在这里生活过的人们已经被时光冲向远方,尽管黑城仍然以佛塔为旗帜,信心百倍地昂首挺立在沙丘环抱的荒滩上,尽管黑河故道遗址未被流沙完全填平,尽管怪树林中有些胡杨树因为居延海的复苏而复苏……

强风怕日落。傍晚,风弱了。古原归于寂寞。黑城,大同城与怪树林相距不远,它们折射出历史生态的变幻。

世界浩瀚,时光浩荡。想做的事情很多,时间却又滔滔流逝。但愿有人能写出一本关于弱水的小说,名字就叫《弱水不弱》。

戈壁古道大穿越

4月29日,与叶舒宪、王仁湘、易华等先生考察了马衔山;6月14日,考察团将从额济纳旗出发,沿当年斯文赫定、贝格曼等中瑞西北科学考察团科考人员走过的路,穿越荒漠无人区,直奔马鬃山。这两座山,一东一西,似乎为齐家文化发生发展及辐射地廓出大概范围,也是草原玉石(丝绸)之路与绿洲丝绸之路互动互成的重要地带。

因车况原因,考察团分成嘉峪关路和沙漠路:前者溯弱水南下,经酒泉、嘉峪关,15日上午赶到马鬃山镇,后者乘坐两辆越野车,直接从额济纳旗穿越戈壁荒原,走鸟道(直线),这也是传统草原玉石(丝绸)之路的重要路段。

7点55分,我们按耐不住内心的欣喜,先行出发。两辆越野车由蒙古族司机满都拉(太阳升起的地方)和照日格勒(决心)驾驶,他们身体很妥实,沉默寡言,微笑比话多。

我和张振宇、梁小光乘坐满都拉驾驶的头车,叶舒宪老师与向导赛音、易华、丁哲乘坐照日格勒驾驶的越野车。满都拉望着西边天际说:“昨天一直刮东风,山里要下雨。我们这里下雨前,都要刮东风。”

干燥的荒原能遇到下雨也很好啊。期待!

8点25分,汽车到赛汉陶来苏木,孱弱的额济纳河从荒原而来,流向荒原。河岸边卫士般散布着胡杨树及红柳之类的植物。“赛汉陶来”蒙语意为“好看的胡杨”,名副其实。红柳开花,粉红色,远望如一团燃烧的云。那种特有的馨香隐约可感。额济纳河、红柳和胡杨算是戈壁荒原给考察团的第一份爱礼。

离开赛汉陶来苏木,便是砂石路,汽车颠簸前进,很快进入辽阔的戈壁滩,胡杨树越来越稀少,代之以骆驼刺、麻黄等低矮植物。每个草垛都团聚着一堆黄沙,开始是较大的沙丘,逐渐过渡到被浅草覆盖的中型沙包和小型沙包。不久,稀疏的小草紧贴地面,仿佛担心直起腰就会被大风吹走。再往后,全是无边无际的空旷古滩,汽车驰骋很长时间,也看不出明显变化。《敕勒歌》描述的情景也符合这片荒滩,“天似穹庐,笼盖四野”,尽管无草也无羊。

穿越额济纳旗戈壁荒原途中

一丝不苟

今年的考察有三个名称,“2015’草原玉石之路文化考察”、“2015’玉帛之路文化考察”,合称“2015’草原玉石之路(第五次玉帛之路)文化考察暨首届中国玉文化论坛”,沙漠路考察团带后两面旗帜。驰过100公里,停车,拍照,举行简单而隆重的仪式,打开旗子,寓意旗开得胜。从这里能遥望到天边一抹山影,满都拉说是小马鬃山。汽车朝着小马鬃山冲刺,二三十公里后便到山旁。干旱风蚀造就的沧桑山体,触目惊心。10点30分,行至150公里处,前边现出一道山口,叫“尕逊阿目”(苦口子)。由额济纳旗去公婆泉(马鬃山镇)必须经过这里。便道南边有一片植物带,绿色显得相当勉强。暴雨偶发,渗透土地,唤醒红柳、梭梭、骆驼刺,疯长,待发现又是连绵不断的干燥,便昏昏欲睡。它们适应这种气候,大多能在假寐状态等到下一场雨的滋润,也有被淘汰的。“沧海桑田”,置身此地理解更有现场感。

穿过尕逊阿目,前面忽现一片规模较大相对茂密的梭梭林,蔓延很长一段。遥望北边,又出现一道山影,远得像梦幻。那还是小马鬃山。前边,南边,也是一绺一绺的山影,确实像马鬃,马鬃山由此得名。我想,若从空中俯瞰,定能看到汉代石刻般的马鬃山立体形状。

一绺一绺的小马鬃山大气磅礴,拱成圆弧形状,环绕四周。汽车沿盆地直径奔驰。到三个井,几道山聚拢,汽车在山谷中穿行。出现几处金矿。满都拉说近年金价不好,生产减缓。我们走的这条简易砂路就是开矿企业修建。

三个井也是昔日古道驿站。

之后,汽车就在小马鬃山脉一绺绺低矮山体间的荒漠戈壁中穿越。这些小马鬃山的肢体以超乎寻常的形式排列组合,留白部分是宏阔的古原和荒滩,苍凉壮美。

算井子古驿站,地质测绘队员临时的家

12点45分,考察团到250公里处——嘉峪关与黑鹰山指示牌路边用午餐。每人两块饼子、矿泉水、榨菜。期间,来了一辆大卡车停下问路,说要去额济纳旗拉设备,我们根据几小时的经历详细告知路线。

一棵树村距离用餐地大约3公里,现有一户人家和三只狗。标志性胡杨树已干死,被围墙圈住,挂一纸牌,上面写着“一棵树”。这个路牌具有纪念碑意义。

到300公里处,是通向小马鬃苏木和算井子的岔路。头车先到,等了半小时,后车才来。等待时,一只小蜥蜴在热得冒烟的地面上爬行,停下,歪过头,好奇地打量陌生人,似乎问:“你是谁?你到这里干什么?我能帮您干点什么?”

“一棵树”之后,走过一段异常坚硬的山石路,穿越几片麻黄林后,到达算井子。出现骆驼和几间房子。我们开车过去,有人出来。他们是地质探测队工作人员,来自河北廊坊。窗台上、地面上摆放很多捡到的戈壁石、玛瑙、玉石、干树根,土墙上有题诗痕迹,诗句隐约可辨,大意是赞美大漠风光。还有一位牧驼人——这是他的根据地,探测队临时借用。

交流一阵,分别。他们站成一排,挥手致意。

算井子之前,道路尽管颠簸,尚可记录;算井子之后,汽车在山岭间穿行,时而爬上山丘,时而在沟谷行驶,时而骑着山脊慢行。即便有相对开阔的荒滩,也是松软的流沙,车子几次差点陷住,满都拉沉着冷静,从容不迫,轻松化解。

这是真正的无人区,荒凉大美。在这里,只有大自然在悠然叙述。

终于找到一条名叫“保密口子”的长条峡谷。“保密”蒙语意为“狭窄”。显然,这是一条古代通道,而地面流沙又表明这里也可充当临时河床。途中,出现一只兔子,边跑边回头看。不久,又发现一只狐狸,满都拉停车,我们拍照。狐狸倒也配合,站在山丘顶,扭过头打量我们,似乎也在发问,之后悠然消失。一只兔子和一只狐狸相距不远,生态链中的故事被我们冲毁。兔子会感谢?狐狸会埋怨?不得而知,让它们继续寻找各自的因缘吧。

“保密口子”是大马鬃山与小马鬃山分界线,也是甘肃与内蒙古分界线。穿过这条峡谷,就看见了浩渺久远的大马鬃山与辽阔荒原。汽车飞驰而下,进入广袤荒原。大马鬃山青色姿影呈现在蓝天之下,威风凛凛。

19点20分,汽车终于到达马鬃镇。全程480公里,耗时11个半小时。

斯日格林,马鬃山镇副镇长,一位敦厚高大的中年男子微笑着站在三只羊雕塑前迎候。

公婆泉

甘肃景泰有个汉代文化遗址以“老婆子泉”命名,马鬃山镇以前的名字叫公婆泉。15日下午,考察团大部分人去了明水古城,我和张振宇专门探究公婆泉。转完镇子北部碱滩,打算问路时偶遇娜仁(太阳),她欣然带路到镇子南部草场公婆泉所在地。羊群兢兢业业吃草。一只狗看见我们,走了过来。娜仁说是她家的狗,名叫“般克”(厉害)。她是羊群的主人。她说:“要是你们迟一天走,就请吃这儿的羊肉”。

公婆泉除了大泉、小泉,还有一连串泉眼咕咚出的水洼,共同滋养一坡青草。娜仁指着遥远的一座敖包说以前草场一直蔓延到那里,她小时候玩耍,草丛高大茂密,可藏人。于是我由公婆泉想到与之相关的交通路线。通常所说的丝绸之路北道从哈密过来,经公婆泉、石板井、算井子、三个井等到达居延地区(额济纳旗),然后向东。马鬃山镇民间收藏家魏东国先生说了另外一条南北向的道路,即从青海经公婆泉往乌兰巴托。他详细列举东西向和南北向路线的各个站点。

魏东国先生6月6日曾驾车穿越古道,从额济纳旗到马鬃山镇,用了8个小时;满都拉6月15日上午10点多返回额济纳旗,晚上8点多发来短信,说已到达,用了7个小时。根据沿途有水点推算,不管斯文赫定还是汉代商队,正常情况下至少得5天时间。对汽车来说,穿越存在风险,但骆驼喜欢柔软的沙地。

公婆泉得名是因为曾经有公公、婆婆在此放牧骆驼。在漫长而遥远的古代,或者史前,运输工具主要是骆驼。路,是骆驼一步步走出来;文化,是骆驼一驮一驮输送对流出来。我对这种大型动物总是充满敬意。阿拉善盟骆驼研究所所长张文彬兄经常跑牧区,了解骆驼习性及沙冬青、白刺、沙葱、沙枣树、变异黄芪、沙蒿等沙生植物,介绍过很多相关知识。他说有种草叫柠条,也叫毛条,蛋白含量高,骆驼吃后抓膘快;而变异黄芪较为特殊,又称为“疯草”或“醉麻草”,羊吃后长膘快,但长期食用就会中毒、上瘾,被醉倒、甚至醉晕。想象山羊、绵羊迷醉后摇摇晃晃的憨笨状态,不禁哑然失笑。昨天穿越几大片麻黄林,不知道骆驼会不会感兴趣,吃了后状态如何。这次考察,在阿拉善左旗、右旗、额济纳旗都看到骆驼,这些广袤地域的植物尽管不大相同,但总有一种或几种适合骆驼食用。这也是骆驼能够长途跋涉的根本原因之一。进入现代社会,绝大部分地区的骆驼已经退出运输历史舞台,存在价值从畜力转向驼毛、驼奶等。阿拉善双峰驼一年四季习性不同,牧民一般在每年5~11月放驼,11月开始骑着摩托车找骆驼,收群。骆驼习惯了摩托车,看到牧民骑着骆驼来,竟然被吓跑。如果让它们远征,能否适应?以前,骆驼每次出发前,骆驼客们便会将骆驼“吊”上三四天,就是让骆驼少吃,以便适应长途跋涉中不能正常进食的情况。2014年,有关单位组织“重走茶叶之路”活动,途中骆驼蹄子被磨破,淹留某地,只能电话求助。张文彬没遇到过这种情况,他请教驼户。驼户支招:将骆驼牵到湿润的碱滩里,站一天就治疗好了。此方法果然凑效。这些经验都是千百年来骆驼客在实践中总结出来的,凭空想象不出。

公驼生活近似残酷。其本来性情并不温顺,尤其是在发情期,暴躁易怒,难以驾驭。因此,要在它们刚刚成年就“去势”(阉割),从此终生乖顺,在行走中消耗完生命。就是说,作为动物的正常生理快乐,大多公驼都无法享受。

上午,我们考察了马鬃山玉矿遗址。根据现场找到的四坝、齐家文化陶片推断,早在“张骞凿空”之前,骆驼就依靠沙漠甘泉与荒滩野草助力人类历史进程。

想一想,骆驼这种动物真是奇异,一滩草,一眼泉,就心甘情愿在永无休止的重复中走路。真是奇异。看来,各种欲望不是不可以降低到最低。

千里东返一日还

考察团6月8日7点从兰州出发,6月16日晨5点从肃北马鬃山镇(又叫公坡泉,公婆泉)出发,历时7个小时到酒泉,行程360公里。下午14时50分乘高铁返兰,行程700公里。全天行程两项目叠加共1000多公里。

至此,田野考察部分结束。据驾驶员牟业加统计,全部行程6000多公里。17日上午,举行首届中国玉文化高端论坛(学术总结会、新闻发布会)。

感谢考察沿途给我们友好支持的会宁,隆德,固原市,彭阳,西吉,海原,宁夏文化厅,宁夏社科院,阿拉善左旗、右旗、额旗,马鬃山镇,酒泉市等地文化界朋友!感谢朴素而敬业的文博工作者!感谢热情真诚的向导和受访者!感谢六盘山、西海固、阿拉善高原、弱水、居延海、大小马鬃山!感谢大风烈日沙漠!感谢惊慌的兔子、好奇的狐狸、怯懦的沙滩壁虎、霸气的蚊子……

感谢吃苦耐劳,任何时候都充满希望的团队!

作者系作家,《丝绸之路》杂志社社长、总编辑