夜奔居延

文图/赵万钧

夜奔居延

文图/赵万钧

2014年7月17日,接到县文化局通知,要我参加“玉帛之路文化考察团”在高台宇阳宾馆召开的座谈会,会议通知后附了会议筹备方案和与会专家名单,甘肃省华夏文明传承创新专家咨询组成员、中国民间文艺家协会副主席、上海交通大学讲席教授、中国社会科学院比较文学研究中心主任叶舒宪,中国社会科学院研究员易华,作家、《丝绸之路》杂志社社长、总编辑冯玉雷,新疆师范大学教授、新疆文物考古研究所研究员、交河古城考古主持者刘学堂等专家学者赫然在列。也就是自这次座谈会,我首次见到了著作等身,并建立了中国文学人类学学科体系的著名学者叶舒宪教授,也首次见到了社科院的易华研究员。在座谈会上,叶舒宪教授从齐家文化背后的玉矿资源讲到《礼记》中“天子佩白玉”以及中国人“白璧无瑕”的道德理想,从玉帛之路讲到丝绸之路,他在发言的最后从“化干戈为玉帛”的中华传统美德角度,阐述了丝绸之路经济带建设国家战略的文化、政治、经济意义。叶教授温文尔雅,侃侃而谈,渊博如此,深深折服了我们。座谈会上发言的刘学堂教授,则是故知。还记得15年前,他与吐鲁番博物馆一位老馆长,箪食策杖,从新疆开始,一路东进,考察西北地区史前文化遗址。期间在高台与我把酒临风,那时候,他已经发掘了交河故城,是国内著名的西北地区考古大家。他谆谆教诲,要求我们后学须扎实读书,认真考察,细致发掘,缜密研究。不曾想到,15年后再见,我已经做了文博行业的逃兵,放弃了专业,走了行政的路子。或多或少,总觉得对不起他的期望。座谈会上准备了发言,竟欲言又止,缩头缩脑,像不敢发言的小学生。也就是在这次会议上,玉雷兄详细介绍了本次考察的组织背景、学术目的和目前甘肃境内齐家文化,特别是齐家文化玉器研究取得的最新成果,以及考察活动对华夏文明传承创新区的支撑关系。自此,我开始密切关注国内玉文化研究和《丝绸之路》杂志社组织的相关考察活动。

2015年5月底,玉雷兄西出金城,奔袭阿拉善大地,为第五次玉帛之路文化考察做前期踩点。期间,从他发布在微信朋友圈的照片和三言两语的注解中,零零总总对第五次玉帛之路考察有了一个大概的了解。

随后在6月初,收到了《丝绸之路》杂志社杨文远兄发来的参加首届中国玉文化高端论坛的邀请函。杨兄随邀请函发来了一个压缩文件包,解压后看着“第五次玉帛之路文化考察”的详细行程和专家学者的名单,禁不住对这次考察心驰神往,期间,很想请几天假,加入这个高大上的考察团,陪他们奔驰于阿拉善大地,跟前辈们好好学习一次。无奈公务在身,终不能抽空加入。

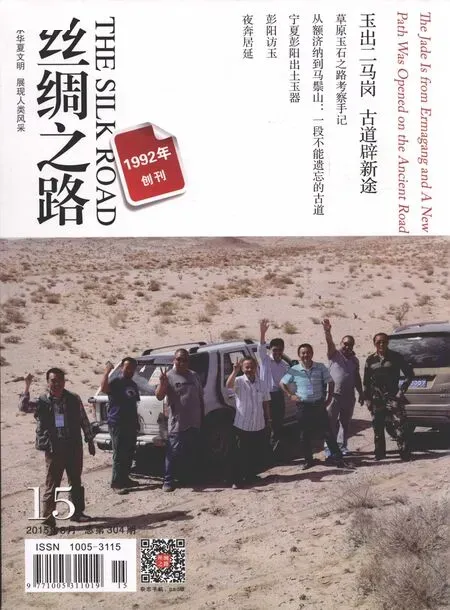

6月8日,考察团一行10人按照考察方案,准时自兰州出发,开始考察。自那天开始,一直与玉雷兄在微信保持联络,每日数次,看他在微信朋友圈发布的照片信息,关注着考察团的点点滴滴。

随着考察团自银川往西,在河西走廊以北的古代草原丝绸之路上奔驰,距离我所在的县城越来越近,我的内心日益悸动。期间,始终与玉雷兄保持着联系。6月12日,考察团夜宿阿拉善右旗。6月13日,星期五,早上参加一个会议。临开会前,我照例拿出手机,看看是否设定为静音状态,不期发现有6个未接电话,且为同一个银川的号码,回拨过去,果然是玉雷兄,我急急帮他联系了阿拉善右旗文物局范局长,协调考察团参观馆藏文物的事宜,就进了会议室。会后,给玉雷兄打电话。他告诉我,阿拉善右旗博物馆正在装修,无法进馆参观,范局长破例从文物库房拿出在阿右旗境内采集的史前文化细石器给专家们看,让考察团对包括齐家文化在内的西北地区史前遗存分布有了新的认识,叶教授、易华老师等甚为欣慰,我心才稍安。

午间,我不停地刷微信,看玉雷兄发布的照片。基本是从他的微信照片上,我看着他们自河西走廊以北离我越来越近,又从河西走廊以北渐渐远去。我一再推荐海森楚鲁给玉雷兄,想请他带考察团老师们去看看。因为,古代北出河西走廊,海森楚鲁是重要的节点,且不说这个已经是国家地质公园的景区,怪石嶙峋,风景绝佳,更为重要的是,在多次考察中,我在景区内的卧佛泉附近发现了史前、汉代的彩陶片和灰陶片。可是,因为不在考察计划内,考察团最终还是与海森楚鲁擦肩而过,直奔居延。

下午开始,想追随考察团而去的想法越来越强烈。我心想,哪怕是陪他们奔一程,能在弱水胡杨、大漠戈壁间再次看一眼风尘仆仆、不辞辛苦、日夜奔波的专家老师们,也算是聊以自慰,尽了一个地方史爱好者、一个曾经的文博工作者的心意。下班后,我下定了决心,开始收拾行装,约了朋友替换驾车,携妻带女,夜间穿越高台到金塔的莽莽戈壁,直奔额济纳旗,决定去随老师们考察居延遗址。晚间10点30分,我带了备胎、户外装备,北出合黎山,沿沙门子、鹿泉、沙枣泉、海森楚鲁南北一线,开始穿越巴丹吉林南部的戈壁。月黑风高,空旷的戈壁漆黑一片。所幸多年户外考察,还算熟悉这南北180公里宽的戈壁,经过2个半小时的奔波,终于在次日凌晨成功走出了这片无人区,上了阿拉善右旗到金塔县鼎新镇的国道。凌晨1点,到达鼎新镇,东出某部队基地,折向东北,经酒泉东风基地,直奔额济纳。

路上,旷野无边,偶尔有兔子、狐狸等小动物倏然从车灯前穿过,算是给我们提了神。玉雷兄多次发来信息,嘱咐我们注意安全,不可急着赶路,并且给我发来了他们下榻的酒店地址和他的房间号,要我们到额济纳旗达来呼布镇,就去酒店休息。

为了不至于开疲劳车,一路上,每见到一个路标牌,我们就下车拍照片,海森楚鲁、苇根泉、巴丹吉林镇、双城子、航天城、怪树林、黑城、黑河东大桥的荧光路牌在车灯的照射下熠熠生辉。凌晨3点半,我们到达了额济纳旗达来呼布镇。大家瞌睡难耐,打算登记宾馆休息,无奈全镇停电,考察团下榻的酒店也早已歇业。连续找了几家宾馆都是高呼人不应,敲门无人听。折腾了近半小时,看着东方天际的鱼肚白,想起今天考察团要去居延海,我便横下一条心,决定去居延海看日出。

早上4点50分,我们到达居延海。浑荒戈壁上,残月如钩。偌大的海子,静如处子,横卧天际。漫步人行栈桥,我和朋友在海子东侧的山顶敖包、新开发的仿古军营边拍了许多居延海日出的照片,算是纪念聊发少年狂的一夜驱驰。6点时,一行4人都感觉饥渴难耐,但这时节正是居延海旅游淡季,偌大景区内没有营业的餐馆。算算考察团行程,估计他们从达来呼布镇到居延海至少还得3小时,我们遂决定驱车前往30公里外的策克口岸寻觅早餐。

1.海森楚鲁内卧佛泉边的怪石

2.海森楚鲁康熙三十八年刻石题记近景

3.夕阳下,海森楚鲁内的蘑菇石

国门神圣,新开发的口岸城市策克俨然一个大工地。满大街都是挂蒙古国牌照的越野车。我们找到一家蒙古人经营的早餐馆,不想竟吃到了风味纯正的兰州牛肉面,相比8年前第一次到这里,算是一个让人惊喜的进步。正在吃早饭,玉雷兄发来信息,他们也正在早餐,打算饭后到居延海、策克考察,我回复信息“等我,我在半路狙击你们”,玉雷兄回复,要我在策克口岸等他们。13日早,考察团结束居延海、策克口岸的考察任务,下午前往黑城考察。14日,他们将横穿著名的无人区——黑戈壁,一路向西,去中蒙边境马鬃山镇考察玉矿遗址。其中的艰辛和随时可发的危险可想而知。

早晨10点,我们在达来呼布镇到策克口岸高速公路通居延海的三叉路口,终于等到了考察团的中巴,玉雷兄在车窗里不停地挥手。那一刻,看着他的户外行装,莫名感动。如同所有考察团的老师们一样,玉雷兄满怀一个文化人的社会责任感和求真务实的作风。数年来,他用脚步丈量西北大地,采风访古,为办好《丝绸之路》刊物,付出了常人难以想象的艰辛和努力。

看着刺目阳光下摇晃在漠风中的大巴,想想考察团老师们一路的艰辛和即将面对的无人区——黑戈壁,回望我们共同走过的路,我突然不想再打扰他们的行程。《世说新语·任诞》中讲了王子猷雪夜访友人戴安道,到了门前却又返了回来,由衷感叹自己“乘兴而行,兴尽而返”的故事。我毅然拿出手机,给玉雷兄发了信息“希望您和考察团老师们保重,祝考察活动圆满成功,你我非俗人,千里访友,兴尽而归,我回了!”玉雷兄再三挽留,我借口他们错过了考察海森楚鲁,我要代替他们去认真看看这个重要遗址的措辞,踏上了返程。玉雷兄再三交代,考察要仔细,回头将考察笔记发给他。我不禁哑然,虽兴尽而返,不想又领到了新任务。

中午,在双城子吃过饭后,眼看日头偏西,我们一路狂奔,前往内蒙阿拉善右旗海森楚鲁(蒙语,意为“像锅的石头”)国家地质公园考察。海森楚鲁被河西走廊的汉族人叫怪石城、石头城。古代,水源地对西北地区来说非常珍贵,这里因水而名,叫石城泉。方圆20余公里的地方,大到几十立方,小到拳头大小的风蚀原石随处可见,怪石林立,形态各异,有的像临空欲飞的硕大雄鹰,有的像“蘑菇云”……各式各样,栩栩如生,即使与云南石林、黄山怪石相比,也并不逊色,使人感到大自然神赐般的无穷魅力。此处的怪石实为花岗岩,数亿万年前,这里是海底,岩石经过海水长期冲刷,形成了圆形、椭圆形或锥形;后来由于地质结构不断变迁,海平面下降,裸露出地表,原石经过风力剥蚀逐渐形成了怪异的形状。

1699年农历4月15日,一位在河西走廊中部高台县就职的清代佐杂官员,北出河西走廊,经过鹿泉(今天阿拉善右旗、临泽县、高台县的分界点)、沙枣泉来到了海森楚鲁。这位佐杂官员,历经辛苦,穿过戈壁沙海,风雅游历后,在石头城的至高点,一处仿佛被剑劈为两段的巨石上刻下了“康熙三十八年四月十五日,高台副府李,亲来到此石城泉”的记铭。景区内有数股泉水,最大的被称为“石城泉”,又因为泉水所在的巨大原石形同一尊卧佛,所以又被称为“卧佛泉”。

景区内有多处古代遗存。在卧佛泉西南的山沟里,有一处古人用块石磊筑的石屋,石屋外的沟底有一处灰堆,期间夹杂着各时代的彩陶片和汉代灰陶片。漫步怪石城内,每每在泉水附近就会发现古代遗存——或者是因地形用块石垒起的防御石墙,或者是散落地表的陶片。这些都告诉我们,这里自古以来就有人类在生息繁衍。

处于河西走廊蜂腰地带的张掖、金昌地区,自古以来南羌北戎。赤山、龙首山、合黎山构了阿拉善与走廊地带的天然地理分割线。北出河西走廊到达阿拉善台原后,自东向西有金川峡、红寺湖山口、大蜡口、山丹小蜡口、人祖口、羊台口、鹿泉口等天然通道,出这些通道,沿途星星点点的泉水,就是滋养古人农牧的生命之源。就像这次我们夜奔居延,沿途经过的这条古道,每隔百里,有泉一眼,仿佛天安排,于大漠戈壁之间,有如一线珍珠。这些泉眼自南向北依次是:鹿泉、沙枣泉、苇根泉、双城泉,过双城泉,有黑河相伴,三千弱水,直通居延海。

晨曦中的居延海东山顶上的敖包

斜阳西下,给玉雷兄打了电话,知道考察团的老师们已经结束黑城考察,返回额济纳旗,准备14日自东向西横穿黑戈壁,我再三叮嘱一定要注意安全,做好充分准备。得知他们已经联系好有穿越戈壁经验的蒙古司机,并租好车,晚风中,我离开了阿拉善,向河西走廊进发,如黛的远山以南,是水草丰茂的河西走廊——我的家。

作者系高台县委宣传部副部长