杨辛的无悔人生

文 林 琳

杨辛的无悔人生

文 林 琳

2014年岁末,北京大学向获得首届“杨辛荷花品德奖”的同学们颁发了“奖德金”,以鼓励青年学子敦品励行、从德向善,这是建校115年以来北京大学设立的第一个“奖德金”。校党委书记朱善璐说:“我们有很多的‘某某奖学金’、‘某某奖教金’,但是没有‘某某奖德金’。育人最重要的两个方面,就是‘学’与‘德’。杨先生设立‘荷花品德奖’的义举给我们的启示,比这个行动本身更有意义。”

为“荷花品德奖”出资并无偿捐赠荷花艺术藏品的杨辛先生,是美学界一位德高望重的耄耋长者,他一向艰苦朴素、省吃俭用,过着极为普通的生活,却把省下来的钱、义卖书法作品的钱,多次无偿捐赠给教育事业。几年前,杨辛先生向北京大学哲学系捐赠了100万元,将其中的60万设立“汤用彤奖学金”、40万设立“杨辛助学金”,用于奖励哲学系学业突出的学生和帮助哲学系家庭贫困的学生完成学业。杨辛先生说:“在我的人生道路上有几次重要转折点,都得到汤用彤先生的帮助和关爱,出资设立‘汤用彤奖学金’是为了感恩、纪念汤先生,设立‘杨辛助学金’也是这个目的。在汤先生身上,学术境界与人生境界高度统一,‘关爱人’已成为一种精神境界,体现了仁者的风范,里面凝聚着中国传统文化的精髓。我要把这种人格精神传递给后人。”

杨辛先生一生经历了几个时代,大风大浪中从未因苦难放弃理想,他用生命的过程坚定地实现着对真善美的人生价值的追求,身体力行地传承了汤用彤等老一代学者的风范。

一

杨辛,1922年出生在重庆,原名傅全荣,10岁时父亲去世,12岁时母亲去世。六年级时他成绩优异,却因父母离世无法升学,甚至连住的地方也没着落。最困难的时候他变卖家里的东西维持生计。为了尽早就业,他在亲友的帮助下上了一个职业学校,学会计、簿记之类,还没毕业的时候就到民生轮船公司的油料科做练习生(相当于学徒),办公地点就在现在重庆朝天门码头的一个仓库里。

抗日战争爆发后,日本人对重庆搞“疲劳轰炸”,数千人因缺氧闷死在较场口防空洞里,杨辛亲眼看见死难者的尸体像小山一样被堆在码头上,从朝天门运到远郊掩埋,感受到切肤之痛,也就此立志为民族解放事业而奋斗。

杨辛儿时同父亲、母亲及哥哥合影

几年后,公司里的一个上级赏识杨辛的勤奋,便好心资助他到重庆南开中学念高中一年级。由于这一机缘他结识了汤一介。

1943年,杨辛来到南开中学读书,与小他5岁的汤一介是同班同学。汤一介那个时候就开始出墙报写哲学文章了,杨辛则因画漫画在全校出了名,还一个人办了一个漫画壁报,名叫“偶尔”。

一年后抗日战争白热化,汤一介回到在昆明的父亲汤用彤身边。怀着一片抗日救国的热忱,杨辛等20来个南开高中学生,报名参加了印缅远征军,军衔是下士。经印度到了缅甸,接受单调枯燥的步兵训练。这期间,他了解到国民党军队的种种腐败和黑暗,心中暗自升起对延安的向往。

1945年4月,日寇已是强弩之末,中国远征军准备回国,自愿乘飞机或步行,南开中学的同学大多数选择步行,一个人牵一匹骡马,从缅甸到曲靖,2000里地,走了两个来月。这次行军经过云南西部最贫困的地区,每天都会接触到老百姓,杨辛每天写日记记下行军的感受以及老百姓的疾苦,有时边写边落泪。两个月里,他们每晚只能睡在临时搭建的帐篷中,六七个人睡在一个小帐篷,翻身要喊“一二三”,大家一起翻。

到了曲靖,听说国民党打算把这支队伍调到东北对付共产党,而学生们最初参军为的是抗日,冒着生命危险到印度、缅甸是为了打日本。知道国民党另有企图后,加上目睹国民党军队的腐败,以及继续求学的向往,杨辛等三个要好的同学商量逃往昆明。于是,趁当晚兵荒马乱的时候,三个人留下枪,坐上了到昆明的火车。在途中,幸运地遇到一个从昆明来的同学,见到追赶他们的军人已赶到前一站等着抓他们。生死一线之际,杨辛等人匆忙下车,躲在老百姓家里,后来搭乘一辆货车,逃到昆明。

到了昆明后,杨辛与汤一介取得了联系,汤一介跟父亲讲了杨辛的情况,也讲了军队腐败的事实,汤用彤先生答应让杨辛住在他家里。尽管当时汤用彤是西南联大哲学系系主任,但生活十分清苦,而且就在杨辛到汤家之前,汤一介的哥哥生病去世了,汤一介的妹妹,汤用彤先生最心爱的女儿,也因误诊去世,但汤用彤先生从未流露过失去儿女的伤痛。杨辛对此毫不知情,他和汤一介同住在一间破旧的一米多宽、三四米长的木板楼房里。

在汤一介家里,得到汤用彤夫妇关爱的还有一个人是邓稼先。邓稼先的父亲邓以蛰与汤用彤私交很好,原本两家都在北平。汤用彤到昆明后,汤一介的母亲还在沦陷区北平。当时年轻人上学经过日本人站岗的地方都要敬礼,邓稼先宁可绕路走也不去敬礼。他非常想到内地来,于是在汤一介的母亲去昆明的时候,邓稼先化名为汤一介哥哥汤一雄,随汤一介母亲一起到了昆明。

汤一介、邓稼先和杨辛,三个人年岁差不多,常在一起聊天,邓稼先喜欢文学,英文也好,有时讲些英文小说里面的故事给大家听,还讲到他很想北平的冰糖葫芦。杨辛从未去过北方,不知道冰糖葫芦是什么样子,却从此有了念想。

那段时期非常困难,杨辛住在汤家,靠卖报纸和做家庭教师赚些伙食费,也帮汤用彤先生抄写些文稿。前年一位北大博士后在整理汤用彤文稿时,发现杨辛当年用小楷抄写的一部分,正是汤用彤先生的代表作《魏晋玄学流别略论》,工工整整一万多字。杨辛在西南联大听过课,还认识了闻一多的儿子闻立鹤,在他的书架上第一次看见了《新民主主义论》,接触了一些进步思想。闻立鹤带杨辛见过闻一多,想请他帮忙推荐杨辛进先修班。

1945年圣诞节,生活困窘之际,汤一介家里非常狭窄的小楼上,竟举办了一台别开生面的小晚会。两张床单拼挂起来做幕布,杨辛和汤一介做演员。杨辛戴了顶红色帽子,贴上用棉花做的胡子化妆成圣诞老人,把头和手露在幕布缝外,汤一介两只手从幕布缝伸出来,假扮圣诞老人的手,杨辛的双手套上鞋变成圣诞老人的脚,演了一出逗笑的双簧。观众就是两条板凳上的五六个人,有汤一介的父母亲、汤一介的弟弟,还有同院子里住的数学系一对教授夫妇和闻立鹤。在最困难的民族危难时期,杨辛在汤一介家中感受到家庭生活的无限真情与温暖,乐观积极地投身抗日救亡运动。他卖过《学生报》和费孝通教授办的《自由论坛》报,“一•二一”学生运动期间,还画漫画,与汤一介联名写诗,揭露国民党政府的丑恶嘴脸,挂在西南联大学生为四烈士设的灵堂里。

杨辛在重庆民生轮船公司工作时照片

二

1946年下半年,西南联大解散,北大、清华和南开在平津复校,杨辛很想到北方继续上学,就来到北平。但是因为举目无亲,没地方可去,就又住在汤用彤先生家里。那时汤用彤先生是北大文学院院长,可是生活仍很艰难。

时逢北平艺专第一年招生,徐悲鸿任校长,杨辛就去报了名,并以第一名的成绩入了学。杨辛所在班的班主任是董希文,钱绍武也在班里,后来他们成了挚友。到了北平艺专,他继续参加学生运动,1947年“反饥饿、反内战、反迫害”运动的时候,还曾作为学生代表三次到徐悲鸿先生家里商量罢课的事。

平时徐悲鸿校长很关心学生们的学业,曾请齐白石为学生们现场作画,创造学生们向大师学习的机会。学生们围站在四周,有的站在桌子上,有的站在凳子上,徐悲鸿亲自给齐白石递笔,正面画完,还反过来在纸的背面加上几笔,以展示不同的效果。第一年艺专新年晚会上,徐悲鸿先生别出心裁地发明了一个游戏。他在讲台上摆了一张纸,画前不预定画什么题材,自己上去画头一笔,然后让各位老师依次上去一笔一笔即兴往下画,最后出现了“刘海戏金蟾”的画面,有意思极了。当时徐悲鸿已是有名的大画家,但是对学生却非常亲切,有一次还带着一年级新同学看俄国19世纪油画展,并边看边讲解。

在艺专学习的两个学期杨辛都是第一名,课余时间他还演戏,有一次在《雷雨》中他演周朴园,香港导演李翰祥与杨辛同年级不同班,在剧里演鲁大海。在这次演出中,杨辛摸胡子的时候不小心把胡子拽掉了,还好急中生智,趁转身的时候及时粘上了胡子。那些日子是杨辛人生中最活跃的阶段。

1946年与董希文先生合影/1956年与汤一介听汤用彤先生讲哲学/1959年与宗白华、王庆淑等先生在一起

1955年与爱人、儿子在北大合影

后来杨辛等六七个在艺专牵头搞学生运动的人,被国民党政府列入了黑名单,中共地下党组织帮他们转移到解放区。到解放区要通过国民党的封锁线,听说如果被查出是去解放区的学生,会被活埋的。所以杨辛一行策划好,去的时候带了画架和油画颜料。过封锁线的时候,国民党岗哨要是盘问,他们就说出去写生。

到了解放区以后,根据工作的需要,杨辛先是参加土改,后被调到中共冀察热辽地区分局城市工作部工作,1948年临近辽沈战役的时候,杨辛转到辽西,准备解放军一打下锦州马上就进城接管城市。锦州解放后,杨辛在中共锦州市委研究组,搞工商业调查,做工商业者的工作,有时候几个晚上不休息,曾被评为市委直属机关的一等模范干部。那段时期里由于工作关系,杨辛认识了团市委的一位锦州姑娘,两人1951年步入了婚姻殿堂。后来杨辛被调到沈阳,在东北局工作,东北大区撤消后,又调到吉林省委党校教哲学。不管时代浪潮如何汹涌,杨辛始终心存理想,脚踏实地追求进步,面向现实、面向人民积极工作。

三

1956年,时值中央提出向科学进军,汤用彤先生任北京大学副校长,为了完成科研规划,他亲点了两个人到北大做助手,一个是在北京市委党校工作的儿子汤一介,另一个就是杨辛。这次调动是杨辛一生中最重要的一次转折,此后他在北大度过了近六十个春秋,直至现在。

在汤用彤先生的关怀下,1959年前后,哲学系美学组成立的时候,杨辛因学过艺术而转到美学专业。1960年系里正式成立美学教研室,也是国内大学里设立的第一个美学教研室,系里任命杨辛为室主任。当时教研室有美学前辈朱光潜、宗白华和邓以蛰先生,以及中青年教师甘霖、于民、闫国忠、李醒尘。杨辛说,中国的美学事业是在老一代美学家带领下发展起来的,给他留下印象最深刻的就是朱光潜先生,他们亦师亦友,朱先生信任杨辛,“文革”期间曾将自己的译稿存放在他家里。

1986年与王朝闻夫妇在一起/1986年与朱光潜教授在一起/1994年与季羡林先生在北大杨辛书法展开幕式上

朱光潜先生晚年与杨辛交往很多,杨辛也深切了解先生晚年思想转变的艰苦过程,以及视学术为生命、鞠躬尽瘁死而后已的精神。一次朱先生生病住院后,家人将他的书房搬到楼上,目的是让他休息不要再工作了。然而有一天晚上,朱先生因为觉得维科《新科学》译稿中的一条注释有问题,就偷偷一级一级爬上楼梯去修改。曾有人认为“朱先生晚年思想转变是在一种强制的情况下不得不表态”,这看法是很不准确的。朱光潜曾经跟杨辛聊起过,在接触马列主义并经过严谨认真的思考后,他打开了更加开阔的学术视野,过去是仅从心理学层面静止的观念出发去思考美学问题,后来是运用马克思主义的实践观,从人类文化发展史的高度出发去思考,整个思维发生了翻天覆地的变化。

1960年国家教委组织全校高校教材编写,美学方面准备编写《美学概论》、《西方美学史》和《中国美学史》三本教材。《西方美学史》由朱光潜负责,《中国美学史》由宗白华负责,《美学概论》由王朝闻负责。杨辛参加了《美学概论》编写组的工作,和马奇一起担任副组长。后来马奇因中国人民大学工作需要离开了编写组,便由杨辛承担起大部分组织工作。这个时期,他经常以书信与王朝闻交流,这些珍贵的书信有的现在还保存着。除了组织工作,在这一阶段杨辛也集中踏实地做了很多学术研究,后来他与甘霖合著的重印46次、印数近90万册的《美学原理》就是在此基础上结合教学实践完成的。

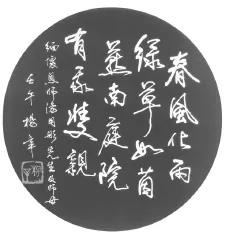

到哲学系工作一段时间后,汤用彤先生就因病去世,杨辛下决心,以后不管做什么工作,都不能辜负汤先生对自己的培养。12年前杨辛在北大图书馆举办个人书法展览的时候,曾含泪写下:“春风化雨,绿草如茵。燕南庭院,有我双亲。”在杨辛心里,汤先生的和蔼、慈祥中蕴藏着一种更为深刻的人格精神——对人的关爱,这种人格精神融入了儒家“仁者爱人”、佛教“慈悲为怀”和道家“上善若水,水善利万物而不争”的思想,可以说是汤先生学术境界的一种“化境”。杨辛说,汤先生和汤师母从未对自己讲什么做人的大道理,而是通过言行,像春风化雨滋润万物一样,让年轻人的心灵受到熏陶。

四

做学问与做人高度统一,人生境界与学术境界高度统一,对杨辛而言就是汤先生留下的最宝贵的精神财富,也是最需要感恩的。晚年,杨辛更加偏重于精神的追求与对社会的奉献和回馈,将作为专业的美学融进生活和艺术实践,又在生活和艺术实践中,不断丰富对真善美的认知,过得充实而愉快。

杨辛(左)与钱绍武登泰山合影/在汤用彤奖学金、杨辛助学金设立仪式上

对他精神生活产生重要影响的一件事,就是学习泰山文化。早在他离休前,即1979年在济南参加美学研讨会后,便与友人结伴登临泰山。在童年杨辛就听说“重如泰山”、“稳如泰山”、“有眼不识泰山”等,但泰山究竟是个什么样子,脑子里却很朦胧。当真的泰山呈现在眼前时,他完全沉浸在敬仰和兴奋的心情中,但泰山给他留下的印象主要还是它在外部特征上的雄伟,对泰山深刻的精神内涵的了解很肤浅。

真正和泰山结缘是在1986年,杨辛参加北大组织的泰山风景区资源综合考察,当时参加这项工作的北大教授有二十多人,杨辛分担美学方面课题,写成《泰山美学考察》。这次考察为泰山申请联合国世界文化遗产提供了学术论证。1987年泰山申遗成功。这份申遗报告被联合国专家认为是第三世界国家中写得最好的一份。杨辛在这段考察期间走遍泰山的各个主要景点,全方位地审视和体会泰山,将泰山雄伟的自然特征和深厚的历史文化内涵相结合,深切地体会到泰山是中华民族精神的象征。在这次泰山美学考察中还激发了杨辛在诗歌和书法上的创作热情,1986年他写成了《泰山颂》:“高而可登,雄而可亲。松石为骨,清泉为心。呼吸宇宙,吐纳风云。海天之怀,华夏之魂。”1987年这首诗由钱绍武书写大幅草书悬挂在中共中央政治局会议厅, 1999年、2000年杨辛先生自书,刻在南天门景区和山下天外村。2008年杨辛以大幅草书复写此诗,由人民大会堂收藏。

从1979年首次登泰山到现在,已经35年,杨辛深深感到登泰山犹如上了一次人生大学,泰山给了他晚年新的生命。他感到泰山对他的精神影响是多方面的,但对他影响最深刻的还是哲学上的,如果用一个字来表达,就是“生”字。泰山文化的精华就是以生命为中心的天人之学,其最大魅力就是能激发人的生命力。对个人和国家皆是如此。儒家经典《周易·系辞》云:“天地之大德曰生。”天地的最大德行,就是使万物生生不息,人要向天地学习,就要自强不息,厚德载物。

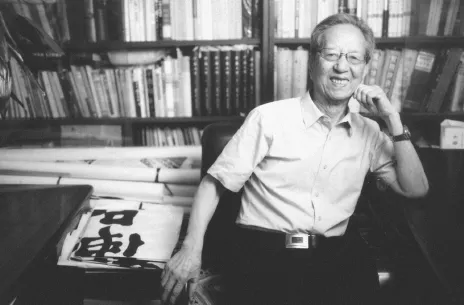

泰山不但给了杨辛精神上的陶冶,更成为他艺术创作的灵感来源。离休后他专事书法艺术创作活动,逐渐形成了自己独特的艺术风格,他的作品入选了《当代中国书法艺术大成》《中国美术书法界名人名作选》等,享誉海内外。从1995年起,他先后在法国、美国、日本等地办过多次书法个展,并赴美国夏威夷大学、斯坦福大学、日本岩手大学、香港艺术学院等院校做中国建筑或书法艺术讲演。

杨辛说自己书法上的成就得益于泰山的精神与灵气,他把自己的书房取名为“师岱堂”,还曾以《师岱堂集墨》的名字出版了书法集。他认为中国书法古代称之为“心画”,“心迹”,也就是心灵的艺术,是人的精神美的表现。而且长于直接地抒发人的性灵,成为一种“情感的心电图”。他认为书法本身的基本训练是“字内功”,是基础;书写者的人格和文化素质,是“字外功”,是灵魂,二者结合才能产生佳作。他的书法作品,不仅是用手写的,更重要的是用心写成的,像大幅的“泰山颂”书法,他是灌注了全部生命在进行创作。前人曾说“书以载道”,在杨辛的独字书法中融入了中国传统文化中有关人生的哲理,用最凝练的艺术语言体现对人生境界的追求。每一个字都是他对人生、对自然的感悟。在漫长岁月中书法成了他生活中的精神支柱,像“春”“乐”“荷”“健”“道”等字,书写都在十年甚至二十年以上。在艺术上,他力求把现代艺术品位与中国传统书法相融合,虽带有画意,但并不与绘画争功,即便色彩融入,也是从属于意境的需要。

缅怀恩师汤用彤先生及师母

春风化雨,

绿草如茵。

燕南庭院,

有我双亲。

——杨辛书

在书法实践中他还有一个特别的体会,就是书法使人“忘老”,而忘老则是养生最高明的境界。这些年,他忘情于书法之中,从未去想自己是否老了,这使得他的身体经受了一次次疾病的考验,使得他的精神一直屹立,永远不倒。李商隐有诗云:“夕阳无限好,只是近黄昏。”他改动了两个字变成:“夕阳无限好,妙在近黄昏。”一种乐观豁达、豪迈自信之美消散了原诗中的悲观和凄凉。

除了书法,杨辛先生还特别喜好收藏各类荷花艺术品,包括石雕、玉雕、木雕、青铜雕、根雕、牙雕、瓷器、紫砂、刺绣、剪纸、摄影、书法、绘画等十多个艺术门类,几乎无一不是精品、珍品。然而,收藏荷花艺术品,并非仅仅作为消遣与赏玩。事实上,他是想通过对荷花的收藏与展出,弘扬荷花所代表的民族精神,唤醒人们热爱、尊重和亲近自然的情感,在全社会倡导一种洁身自好的高尚人格,同时发掘荷花艺术的文化意义。也许,泰山之刚健雄浑、巍峨挺立正是杨辛先生人格和艺术的风骨,而荷花之清纯不染、幽然独立则是先生心灵和艺术的韵致。泰山与荷花,成为先生心灵中一刚一柔、相互补充和衬托的两翼。

如今,无论是理论研究还是艺术实践,杨先生都堪称大家,但他始终冲淡平和,恬静谦退,93岁高龄仍奔走在公益事业上,不辞辛劳地募集资金,无偿奉献给教育事业。一次,照顾杨先生十几年的黄阿姨问:“我在这里工作这么长时间,从未见过您生气,怎么才能做到这样?”杨先生说,这主要是能保持乐观开朗的心态,经常关心别人和关心社会。生活中不顺心的事总会有,但它起不了负面影响,这好比一小杯凉水倒进一锅开水里,水还会照样开。杨先生说,人生中第一位的事情是做人,做人要品德好,品德好才是真正幸福的源泉,如果人是自私自利,就会常常矛盾苦恼。

2014年本文作者与杨辛先生在北京大学“立德树人教育基地”合影

黄阿姨还得到杨辛先生一项特别的帮助,就是学习书法,她用篆书书写杨辛先生的《泰山颂》等作品多次为人收藏。杨先生有一个观点,“自己生活得好,也要让周围的人生活好一些”。他很感激前几年病重时,黄阿姨的日夜守护,有意教她书法,也是一种回报,让她以后多一项谋生手段。

回首近一个世纪的风雨历程,杨辛无怨无悔。艰苦岁月的磨难历练了他坚强的意志,愈挫愈奋的精神培养了他乐观豪迈、昂扬向上的生活态度,恩师和朋友危难之际伸出的援手造就了他时刻感恩的心灵和崇奉献而知“乐”的情怀。他说,真善美是人生价值的所在,也是他一生无悔的追求,“真”代表自然和社会的客观规律,求真是人生的前提,人的生活要符合规律;“善”是核心,崇善是做人的根本,立德树人,以善为本;“美”是真、善的升华,是以情感为特征的浑整的人生境界,是大爱。许多杰出人物的人生都体现了在实践中真善美的统一。正是怀揣这种对真善美的体悟,杨辛努力追求生活的艺术化、审美化和艺术的生活化。他不再把人生看作一段直线,有起点有终点;而把人生看作一个圆,圆周上任意一点,都既是起点也是终点,个体生命结束以后,就融入到宇宙的大生命,与日月同光,与天地同寿。

“人生七十已寻常,八十逢秋叶未黄,九十枫林红如染,期颐迎春雪飘扬。”对于杨辛先生,生命没有局限,每天都有真善美的向往,“朝霞晚霞皆成锦,花开花落都是歌”。在杨辛先生的捐赠帮助下,北京大学2014年建成了首个以荷花为主题的艺术展馆,并以此作为“立德树人教育基地”,在落成典礼上,杨先生说:“荷花文化,一个是高洁,‘出淤泥而不染’;一个是奉献,荷花从根到茎、到叶、到花、到果,全部奉献给人类。我在北大工作近60年,北大是我成长的摇篮,没有学校的关怀,没有恩师的培养,没有同事挚友的扶持就不会有我的现在。所以我总怀着一种感恩之情,想在离退休后做些有益教育的事情回报学校,虽然这种回报是涌泉之恩滴水相报,但表达了我的心情。”

2012年杨辛先生被授予“第六届中国财富人物公益慈善终身成就奖”、“北京大学哲学教授终身成就奖”、“北京大学老有所为先进个人”,2013年被授予“北京大学杰出教育贡献奖”、北京教育系统离退休干部“健康标兵”,2014年被中共中央组织部授予“全国离退休干部先进个人”荣誉称号。“品艺术而赞美,登泰山而悟生,赏荷花而好洁,重友谊而贵诚,崇奉献而知乐,爱人民而怀恩。”这是杨辛先生的自勉诗,更是杨先生一生追求真善美的精神写照。

责任编辑/胡仰曦