细读显变 活思应变 探究求变

郑惠庆++杨燕

思维犹如学习的道路,开拓了思维如同拓宽了道路,在更宽广的道路上学生可以更自由地驰骋。仔细品读新教材,我们深深感受到教材非常注重学生的思维能力训练,从一年级开始,教师就需要一点一滴为学生寻找生活素材,创设思维训练的情境,探索思维方法和策略,为学生数学学习打下坚实的基础。

一、一年级下册单元结构整体变化分析

本册教材将实验教材的10个单元整合为8个教学单元,一个综合与实践活动。新增“认识图形(二)”(原实验教材一上内容);整合实验教材一年级上册的“分类”单元与一年级下册的“统计”单元为修订教材的“分类与整理”单元;将实验教材“位置”单元移至一年级上册,“认识时间”单元移至二年级;删去了“小小商店”实践活动。

教材的调整为学生提供了更为丰富的学习内容和素材,调动了学生的学习兴趣,创造了动手操作的平台,注重学生对知识的体验,拓展学生思维的广度,加强对学生能力的培养。

二、各单元内容变化对比分析

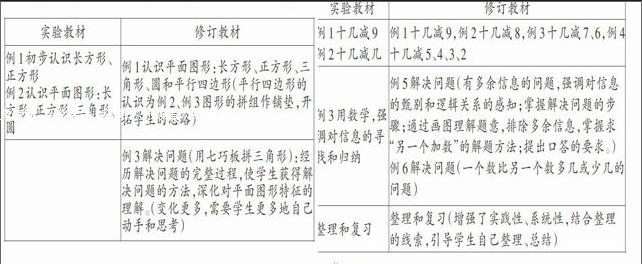

第一单元:认识图形(二)

本单元是学生正式学习平面图形的开始。由于儿童对几何图形认识的心理特点,立体图形和平面图形容易混淆,所以教材在修订中将这一部分内容移至一年级下册,并与实验教材第三单元“图形的拼组”进行整合。

[实验教材\&修订教材\&例1初步认识长方形、正方形

例2认识平面图形:长方形、正方形、三角形、圆\&例1认识平面图形:长方形、正方形、三角形、圆和平行四边形(平行四边形的认识为例2、例3图形的拼组作铺垫,开拓学生的思路)\&\&例3解决问题(用七巧板拼三角形):经历解决问题的完整过程,使学生获得解决问题的方法,深化对平面图形特征的理解。(变化更多,需要学生更多地自己动手和思考)\&]

1.重视动手操作,感知图形特征。在例1认识5种平面图形的基础上(新增认识平行四边形),通过例2、做一做,设计了很多操作活动,渗透了立体图形与平面图形的关系,让学生感知平面图形的特征,区分平面图形和立体图形,积累感性经验。

2.经历解决问题的过程,深化感知平面图形的特征。例3让学生运用已有的关于平面图形的知识和活动经验,用七巧板拼指定的图形,使学生继续经历解决问题的一般过程,并通过对七巧板的实际操作解决问题,加深对平面图形特征的感知和理解。

第二单元:20以内的退位减法

[实验教材\&修订教材\&例1十几减9

例2十几减几\&例1十几减9,例2十几减8,例3十几减7、6,例4十几减5、4、3、2\&例3用数学,强调对信息的寻找和归纳\&例5解决问题(有多余信息的问题,强调对信息的甄别和逻辑关系的感知;掌握解决问题的步骤;通过画图理解题意,排除多余信息,掌握求“另一个加数”的解题方法;提出口答的要求。)

例6解决问题(一个数比另一个数多几或少几的问题)\&整理和复习\&整理和复习(增强了实践性、系统性,结合整理的线索,引导学生自己整理、总结)\&]

1.减缓坡度,重体验。实验教材在编排上直接由“十几减9”过渡到“十几减几”,跳跃性过大。而本册教材,先是十几减9,然后是十几减8、7、6,再是十几减5、4、3、2,减缓了坡度,一步一步带动学生自己进行问题的解决。教师在教学本单元时要注重知识间的互相渗透,留给学生充足的练习时间,培养学生的计算技能。

2.解决问题,重策略。本单元教材安排了2个解决问题的例题,让学生继续经历解决问题的一般过程,了解一些新的数量关系、学习一些解决问题的新方法。例5借助求另一个加数的数量关系,并且有多余条件“我们队踢进了4个球”,使学生体会到:当信息比较多时,可以通过画图表示信息,找出信息和问题的关系,知道这样的问题可以用减法来解决。例6借助求一个数比另一个数多(或少)几的数量关系,在教学中使学生体会到,当问题不好理解时,可以通过实践操作的方法帮助理解,找出信息和问题的关系,结合加、减法的意义确定解决问题的方法。

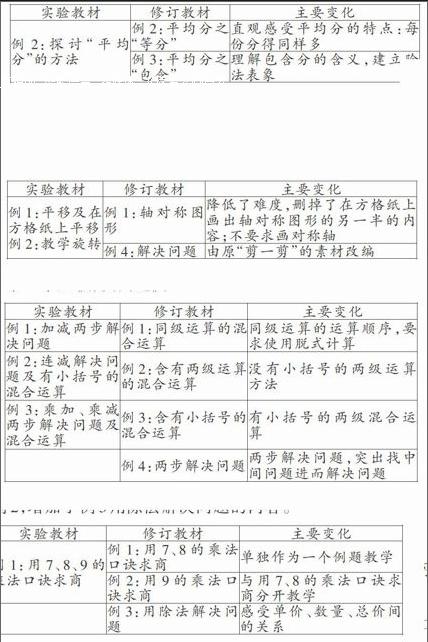

第三单元:分类与整理

[实验教材\&修订教材\&分类\&例1分类(同一标准)\&例1根据不同分类计数的方法,直接操作分类后数出结果;边数边画出条形统计图;将图与数字结合按多少排序记录分类结果。感知分类与统计的关系。

例2学生自己选定标准分类计数,最后把结果整理在简单的统计表中。让学生体会在不同分类标准下结果的不同。\&例2分类(不同标准)\&统计\&例1初步认识条形统计图\&例2认识统计表\&]

本单元将实验教材一年级上册“分类”单元与一年级下册“统计”单元的内容结合编排,体现分类与统计的关系,强调在分类基础上收集、整理数据呈现分类结果,突出分类是收集、整理、描述数据的基础。同时,这样做也将统计工作中最基础、最重要的一环——收集、整理数据简单地渗透给学生了。

第四单元:100以内数的认识

[实验教材\&修订教材\&例1数数\&例1数数:在练习中加强了拐弯数的训练,在数的过程中进一步体会“满十进一”,突破教学难点。\&\&例7解决问题:通过探究不同的策略解决能穿几串的问题。\&]

本单元是认数教学的第二阶段,既是学习100以内数的计算的基础,也是认识更大的自然数的基础。

1.直观教学,突破数数难点。本单元加强了数数训练,特别是拐弯数对于一年级学生是个难点,教师可以借助学具,在直观的理解上进行训练,突破难点。

2.动手操作,丰富解决策略。例7在继续经历解决问题完整过程的基础上,教师还可以让学生了解可以运用画图、数的组成、列式等多种方法解决问题,同时在“解答正确吗?”这个环节教会学生通过结论检验解答方法的正确性。

摆一摆,想一想

[实验教材\&修订教材\&\&借助统计表,体会有序思考的重要性。\&]

这个实践活动在实验教材的基础上,结合第三单元分类与整理的基础,增加了有序思考的列表法。利用记录表呈现摆2个、3个圆片的结果:提示学生按这样的形式记录,渗透了统计的内容;便于学生整理自己思考的结果,发现规律。

第五单元:认识人民币

[实验教材\&修订教材\&例1认识人民币\&例1认识较小面额人民币

例3认识较大面额人民币\&例5元、角之间的换算

例6用小数表示商品价格的形式

例7、例8人民币的计算\&例5、例6人民币的计算

用小数表示商品价格的形式以“你知道吗?”补充呈现,降低了计算的难度\&\&例7解决问题。在熟悉解决问题一般过程的情况下,学习解决问题的策略:罗列法和尝试—调整法\&]

本单元根据学生生活经验,分两段来认识人民币,且以小面额和进率的认识为主;改变了原来用小数呈现价签再要求计算的内容,只有简单的单位换算和不进位、不退位的计算(含复名数);增加数学背景知识的内容,介绍我国古代货币的知识,将以小数表示物品价格的认识以“你知道吗?”形式呈现,降低了计算的难度。

解决问题除了让学生继续体验解决问题的一般过程外,教学的重点在于解决问题策略的维度,即罗列和尝试—调整策略。

罗列策略重在引导学生有序思考,如何不重不漏;尝试—调整策略的基础是随便选两个试一试,关键在于根据试的结果有方向、有目的地去调整,选择相应的目标物。

第六单元:100以内的加法和减法(一)

[实验教材\&修订教材\&例3两位数减一位数、整十数

①不退位减法

②退位减法

③求一个数比另一个数多几的解决问题

④求一个数比另一个数少几的解决问题\&例3两位数减一位数、整十数

①不退位减法

②退位减法

③小括号

④解决问题(连加)

⑤解决问题(连减)

\&]

1.例3将小括号的内容移到这里教学,目的主要有两个:一是可以增加试题的练习形式,让学生进一步掌握运算顺序;二是为后面学习长方形的周长公式做好知识上的准备。

2.拓宽思路,综合运用解决问题策略。本单元新编了2个解决问题:连加和连减相同的数,丰富了解决问题的内容。从整个知识结构上来说,它们一方面可以巩固学过的加减法知识,另一方面为二年级学习乘除法作了一些铺垫。从问题解决的角度来看,除让学生继续体验解决问题的一般过程外,重点是让学生综合运用所学策略解决问题,如画图、操作、加法或减法计算、数数等。

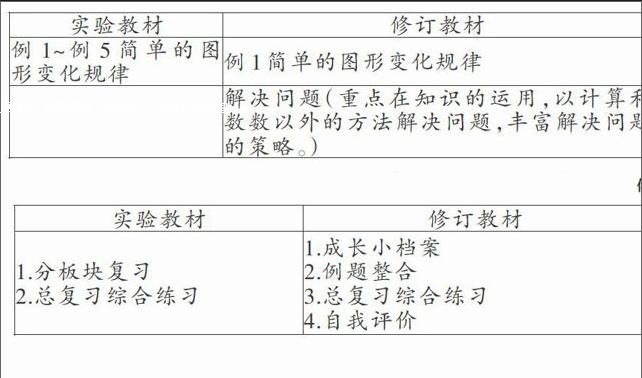

第七单元:找规律

[实验教材\&修订教材\&例1~例5简单的图形变化规律\&例1简单的图形变化规律\&\&解决问题(重点在知识的运用,以计算和数数以外的方法解决问题,丰富解决问题的策略。)\&]

本单元与实验教材相比,例题数量减少,降低了难度,更符合学生的年龄特点。只教学简单的图形和数字的排列规律,重在让学生了解什么是规律,并通过小精灵的话教会学生如何规范地表述规律。

第八单元:总复习

[实验教材\&修订教材\&1.分板块复习

2.总复习综合练习\&1.成长小档案

2.例题整合

3.总复习综合练习

4.自我评价\&]

1.成长档案,激发学习的兴趣。教材用建立“成长小档案”的形式,用四幅图呈现5部分内容,对本学期所学习的数学知识和有趣的事情进行了回顾。

2.综合训练,提升学习的能力。3个题目将本册课本最主要的知识联系起来。第1题以“新”百数表的建构和探究过程为主线,通过6个问题,将100以内数的认识以及相应的计算知识结构化、系统化。第2题是对平面图形的系统复习。第3题既是对分类与整理的系统复习,也是对平面图形特征的再认识。

3.重视评价,养成良好的习惯。新教材重视学生的自我评价,引导学生通过对学习兴趣及学习习惯的评价,升华自己的情感态度。

责任编辑 林云志