颈椎不同入路方式减压内固定治疗多节段脊髓型颈椎病的疗效比较研究

李少林 杜文征 李卉 王伟 李猛林

脊髓型颈椎病是一种以椎管狭窄、脊髓压迫和继发性脊髓损害为特征的疾患,其病理基础为颈椎椎间盘退变[1],而多节段脊髓型颈椎病则是指在影像学上可见的多于2个节段连续或者不连续的颈椎椎体节段的病理改变,从而出现的相应临床表现及症状,目前,临床治疗原则以及早手术以阻止其病程,进而改善脊髓功能[2],治疗措施多以手术切除为主,但以何种入路方式进行手术尚存在争议,将收治的多节段脊髓型颈椎病患者分别予以两种不同的手术入路方式,以期探索其有效治疗措施,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择自2011年7月至2013年7月秦皇岛市海港医院骨科收治且住院治疗的78例多节段脊髓型颈椎病患者,均经影像学确诊,所有患者在排除其他类型颈椎病、脊柱畸形、肿瘤、合并有胸腰椎退行性病变以及严重精神疾患的基础上均符合手术指征,将其纳入研究。其中男49例,女29例;年龄42~67岁,平均年龄(51.8±2.0)岁;病程:1~6年,平均(3.2±0.6)年;受累节段:3个者51例,4个及以上者27例;病变位置:MRI检查示在C3~C6者 17例,C3~C7者16例,C3~T1者10例,C 4~C7者35例;主要症状表现:颈部疼痛为主要症状者46例,四肢疼痛为主要症状者22例,其中上肢疼痛12例,下肢疼痛10例,尿频、便秘为主要症状者10例;运动功能萎缩情况:手内在肌功能萎缩者52例,其中单侧18例,双侧34例,上肢肌力减退者26例,其中单侧12例,双侧14例;病理征:Babinsky征(+)者 24例,Hoffmann征(+)者32例,其中单侧12例,双侧24例。根据临床前瞻性研究原则,将所有患者依据随机-平行对照法分为2组,即:颈前路入路手术组(观察组),以及颈后路入路手术组(对照组),每组39例。2组一资料有可比性。

1.2 手术方法[3,4](1)观察组:全麻状态下,于颈侧方行切口以显露颈椎的病变节段,C臂机定位病变椎体,而后通过环踞法或咬骨钳行椎体全切除或者次全切除手术,具体为采用牵开器撑开椎间隙,对患者受压最严重的椎体平面进行椎体次全切,而对于相对次要行椎间盘全切除手术,同时,采用2 mm枪钳剪除后纵韧带以显露硬膜囊,从而形成长方形骨槽。对患者术前症状较重的部位进行仔细探查并着重减压,根据测量的骨槽高度,选取大小合适的颈前路微型锁定钛板对固定减压节段。(2)对照组:全麻状态下,于颈后正中行切口,在棘突两侧剥离显露双侧椎板,将患者术前症状较重的一侧选择为开门侧,在铰链侧椎板和侧块交界区采用高速磨钻磨出骨槽,呈V型,通过2 mm枪钳减去黄韧带组织,而后自上而下撬拨椎板,以完全打开椎管,固定手术节段多选择微型钛板。

1.3 观察指标

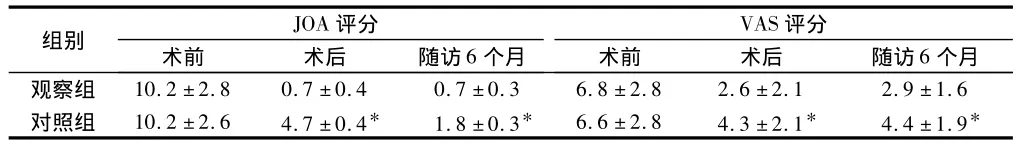

1.3.1 神经功能评定指标:①改善率:根据日本骨科学会制定的“脊髓损害功能评定标准”(JOA评分)进行,对患者手术前、后以及随访6个月的JOA评分进行记录与评价,根据改善情况;②疼痛缓解率:采用视觉模拟评分(VAS)对患者手术前、后以及随访6个月的疼痛情况进行记录及评价。

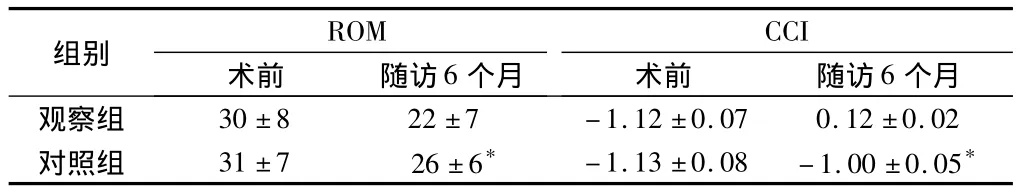

1.3.2 影像学观测指标[5]:①颈椎活动度(ROM):所有患者于术前、随访6个月拍摄颈椎动力位X线片以测量Cobb角,根据测量数据计算ROM并进行比较;②颈椎曲度指数(CCI):对所有患者行颈椎侧位X线片,做一直线沿C2椎体后下角至C7椎体后上角,通过测量其长度以及各垂直距离,根据公式进行计算CCI。

1.4 统计学分析 应用SPSS 17.0统计软件,计量资料以表示,采用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2组患者神经功能改善情况比较 2组患者术前JOA、VAS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。术后、随访6个月,观察组JOA、VAS评分均低于对照组,差异统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组患者神经功能改善情况比较n=39,分,±s

表1 2组患者神经功能改善情况比较n=39,分,±s

注:与对照组比较,*P<0.05

组别 JOA 评分术前 术后 随访6个月VAS 评分术前 术后 随访6个月观察组 10.2±2.8 0.7±0.4 0.7±0.3 6.8±2.8 2.6±2.1 2.9±1.6对照组 10.2±2.6 4.7±0.4* 1.8±0.3* 6.6±2.8 4.3±2.1* 4.4±1.9*

2.2 2组患者影像学结果比较 2组患者术前ROM、CCI比较,差异无统计学意义(P>0.05),随访6个月,观察组患者的ROM低于对照组,CCI高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 2组患者影像学结果比较n=39,±s

表2 2组患者影像学结果比较n=39,±s

注:与对照组比较,*P<0.05

组别ROM术前 随访6个月CCI术前 随访6个月观察组30±8 22±7 -1.12±0.07 0.12±0.02对照组 31±7 26±6* -1.13±0.08 -1.00±0.05*

3 讨论

脊髓型颈椎病属于临床多发的神经系统疾患之一,据相关统计显示:本病患者中75%呈阶梯式进展性加重,缓慢加重趋势者占20%,以急性起病出现神经功能障碍而后转入相对稳定的平台期者占5%[6]。同时,由于本病患者中出现颈椎畸形和后凸畸形者,导致的神经功能障碍或者疼痛的风险渐趋被医学界所认识,故而目前对本病进行减压治疗已得到共识,这可能由于在椎间盘退变过程中,其稳定性降低,导致患者的颈椎骨及韧带结构间增生明显[7],而基于颈椎本身的解剖结构,越向上的椎管越宽,其受累概率亦降低有关,故而神经减压是治疗本病的关键所在。

我科通过总结临床实践经验的基础上,提出疑惑:颈椎减压内固定术对于患者颈椎生理曲度影响如何,以及是否会形成后凸畸形。通过搜索“中国知网”相关文献资料,整理发现:本病的受压多来源于脊髓前方,以致在脊髓前方形成似锯齿状的压迹,故而认为手术治疗本病最直接的减压方式应是前路减压,但该种入路方式,是否可有效重建与维持患者生理前凸,从而避免出现后凸畸形,有待临床验证。

有鉴于此,我们通过将收治的多节段脊髓型颈椎病患者纳入研究,知情同意的基础上分为前路、后路不同入路手术方式,结果显示:2组患者术前JOA、VAS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05),术后、随访6个月,观察组JOA、VAS评分均低于对照组,差异统计学意义(P<0.05)。2组患者术前 ROM、CCI比较,差异无统计学意义(P>0.05),随访6个月,观察组患者的ROM低于对照组,CCI高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。可见,颈前路、后路入路减压内固定治疗多节段脊髓型颈椎病患者,均可有效改善患者的神经功能,改变其影像学表现,但前路入路随访效果更佳。这可能由在前路减压术中颈椎椎体次全切除术作为最常用的手术方法,内固定多采用植骨块进行有关,该项措施即可降低植骨块移位的可能,也使避免其发生塌陷,故而可更好地保持颈椎生理弯曲[8],同时研究亦证实:颈椎间的骨性融合是现今对于稳定颈椎而言,最有效的措施[9],故而前路入路减压内固定治疗中重建脊柱的稳定性使其有效率较佳的关键所在。但由于研究时间及精力所限,年龄、性别对于本病手术治疗的疗效是否有影响,尚需要进一步探讨。

1 代志伟.前后路手术治疗脊髓型颈椎病治疗及进展.中华临床医学研究杂志,2008,14:1836-1837.

2 Kristof RA,Kiefer T,Thudium M,et al.Comparison of ventral corpectomy and plate-screw-instrumented fusion with dorsal laminectomy and rodscrew-instrumented fusion for treatment of at least twvertebral-level spondylotic cervical myelopathy.Eur Spine J,2009,18:1951-1956.

3 王金堂,李天清,李萌,等.3种手术方式治疗脊髓型颈椎病的疗效分析.临床骨科杂志,2009,12:124-126.

4 任大江.颈椎前路减压植骨融合内固定术及颈椎后路两种不同手术方法治疗多节段受累脊髓型颈椎病功能及影像学预后比较.解放军医学院,2013.

5 石健,汤逊,周田华,等.颈前路选择性节段减压治疗老年多节段脊髓型颈椎病.中国矫形外科杂志,2010,18:712-715.

6 钱军,申才良,田大胜.颈前路减压植骨融合内固定术对颈椎曲度和椎间高度的影响.颈腰痛杂志,2008,24:117-119.

7 余冲民,潘斌文,江竹生,等.颈前路减压植骨融合内固定治疗多节段脊髓型颈椎病的疗效分析.中国医学创新,2010,7:30-31.

8 曾昭池,郭中凯,朱志勇,等.不同入路方式治疗多节段脊髓型颈椎病的研究分析.中国矫形外科杂志,2013,21:772-775.

9 游浩,刘洋,陈方舟,等.多节段脊髓型颈椎病的前路手术治疗.临床骨科杂志,2009,12:396-398.