中小学生社会责任感调查研究

发现一 随着年龄或年级的增长,学生的社会责任感呈现螺旋式发展的趋势;初中阶段的学生社会责任感最不稳定,处于学生社会责任感螺旋式发展的关键期。

发现二 责任认知、责任情感、责任行为共同构成社会责任感发展的结构要素;中小学生的角色意识对其社会责任感的培养有较大的影响作用。

发现三 学校、家庭、社会共同构成学生社会责任感培养的影响因素,并且随着学生年龄或年级的增加,家庭和社会因素对学生社会责任感的影响比重逐渐增大。

一、思路与方法

我国正处于全面落实社会主义核心价值观,加快建设社会主义法治国家的时期,社会责任感既是践行社会主义核心价值观的伦理基础,又是建设法治社会的重要支撑。目前,我国中小学生在整体上还存在着社会责任感弱化、缺失的现象。鉴于此,本研究对深圳市南山区9所学校的中小学生社会责任感的现状进行了调查,目的是了解青少年儿童社会责任感教育存在的问题,揭示当今中小学生社会责任感发展情况,并且为深入探索中小学生社会责任感的培养途径以及对其进行有效的公民责任意识教育提供参考。

(一)设计思路

社会责任感首先是责任主体对自我在社会中身份和地位的确认,其本质反映的是责任主体在社会关系中的权利义务以及道德上的“应当”之则,体现了责任主体与他人、家庭、社会、国家、世界的社会关系总和。同时,当规范与具体人格相结合,并化为个体具体的责任行为时,既需要责任主体理性的认知,也涉及其情感上的认同和行为上的选择。在这一系列过程中,责任认知、责任情感和责任行为共同影响着社会责任感的形成。

因此,本研究在结构维度上,将社会责任感划分为责任认知、责任情感和责任行为;在内容维度上,将社会责任感划分为对自己的责任、对他人和集体的责任、对家庭的责任、对国家和社会的责任、对环境和自然的责任。(见表1)

(二)方法

对中小学生社会责任感的调查,关键在于调查的真实性和问卷的可分析性。因此,本研究尽量避开涉及隐私及模式化的问题,利用关联性问题来反映中小学生社会责任感的现状,并针对小学生、初中生和高中生三个学龄阶段的学生编制了三份社会责任感调查问卷。三份问卷分别从中小学生在责任认知、责任情感、责任行为三个方面,以及在对自己、他人和集体、家庭、国家和社会、环境和自然五个内容层面的态度和认知等设计,以保证对学生从小学阶段到高中阶段社会责任感发展的可分析性。

研究方法主要采用问卷调查法、个别访谈法及文献调查法。为保证抽样的有效性,本研究以深圳市南山区中小学校的学生为目标总体进行随机抽样。共调研9所学校,总样本量为1440份,回收问卷1347份,回收率为93.5%,其中有效问卷的回收率是94.9% ,利用SPSS16.0进行数据分析与统计。

二、结果与分析

(一)结构维度的结果分析

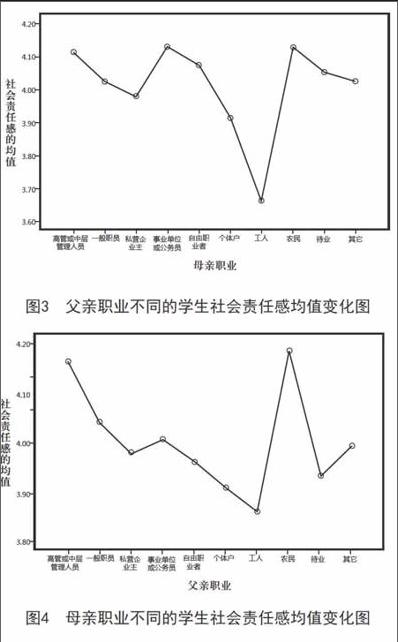

在结构维度上,本研究分别对小学生、初中生和高中生在责任认知、责任情感、责任行为三方面的平均分进行对比。其中,在小学生社会责任感问卷调查中,责任认知、责任情感、责任行为的平均分分别是4.26、4.36、4.19;在初中生社会责任感问卷调查中,责任认知、责任情感、责任行为的平均分分别是3.81、4.01、3.69;在高中生社会责任感问卷调查中,责任认知、责任情感、责任行为的平均分分别是4.20、4.09、3.78。(见图1)

由以上分析可知:(1)小学生、初中生和高中生都在责任认知、责任情感、责任行为的平均分方面存在着明显的不一致。其中,责任情感和责任认知的平均分明显高于责任行为的平均分。(2)学生的责任认知、责任情感和责任行为在初中阶段都有下滑的趋势,高中阶段学生的责任认知、责任情感和责任行为在初中阶段的基础上都有所提升,但均未超过小学阶段学生的责任认知、责任情感和责任行为的平均数。(3)从责任认知、责任情感和责任行为在小学、初中、高中三个阶段的变化趋势来看,高中阶段学生的责任认知有较大提高,但责任情感和责任行为与责任认知的提升幅度相比,不成正比。

(二)内容维度的结果分析

在内容维度上,本研究在责任认知、责任情感和责任行为三个结构维度,又将中小学生的社会责任感划分为对自己的责任、对他人和集体的责任、对家庭的责任、对国家和社会的责任、对环境和自然的责任等五个层面。其中,小学生对自己、他人和集体、家庭、国家和社会、环境和自然的责任感平均分分别为4.18、4.22、4.17、4.39、4.39;初中生对自己、他人和集体、家庭、国家和社会、环境和自然的责任感平均分分别为3.58、3.82、3.73、4.16、3.74;高中生对自己、他人和集体、家庭、国家和社会、环境和自然的责任感平均分分别为3.88、4.02、3.5、4.19、4.26。(见图2)

图2 中小学生社会责任感五个内容维度平均分对比

由上图分析可知:(1)从中小学生社会责任感五个内容维度的分布趋势来看,初中生和高中生的社会责任感在五个内容维度上的平均分都存在较大的差异性;小学生社会责任感的五个内容维度平均分的差异性则相对较小。(2)小学生社会责任感在五个内容维度上的平均分都高于初中生和高中生,到初中阶段开始,五个内容维度的平均分都有下滑的趋势。到高中阶段,除对家庭的责任感外,其他四个内容维度的平均分有所提高。(3)中小学生对自己和家庭的社会责任感均低于其他内容维度。

(三)影响因素方面的结果分析

对中小学生社会责任感的影响因素分析主要围绕四个方面展开:一是不同性别和年级学生社会责任感的差异比较;二是学生是否班干部对其社会责任感培养的差异比较;三是学生社会责任感培养与其家庭结构的相关研究,包括父母的学历和职业对学生社会责任感的影响分析。

1.不同性别和年级学生社会责任感的差异比较

结果显示,以性别为自变量来看,男生平均社会责任感为3.90,女生平均社会责任感为4.16,女生的社会责任感显著高于男生的社会责任感。以年级为自变量来看,小学四年级平均社会责任感最高,为4.27,小学五年级平均社会责任感为次高,为4.25;初中阶段七年级和八年级学生的平均社会责任感逐渐递减,分别为3.91和3.69;十年级和十一年级学生的社会责任感又有所回升,其均值分别为4.06和3.95。(见表2)

2.学生是否班干部对其社会责任感培养的差异比较

本研究对是和不是班干部这两个群体在社会责任感方面是否存在差异,进行独立样本t检验。结果表明,这两个群体在社会责任感方面存在极其显著的差异(p=0.000<0.01)。班干部的社会责任感均值为4.17,非班干部的社会责任感均值为3.85,由此可以看出,班干部的社会责任感显著高于非班干部的社会责任感。

3.父母学历水平对学生社会责任感影响的差异分析

对父亲和母亲学历程度不同的学生社会责任感进行单因素方差分析,结果表明,父亲学历为高中及以下、中专或大专、本科、硕士及以上的学生社会责任感均值分别为3.95、4.03、4.12和4.23;母亲学历为高中及以下、中专或大专、本科、硕士及以上的学生社会责任感均值分别为3.97、 4.04、4.12和4.20。可见,父亲和母亲的学历越高,学生社会责任感的均值越高。父亲和母亲学历程度的不同对学生社会责任感的影响极为显著(p=0.000<0.01)。

4.父母职业类型对学生社会责任感影响的差异分析

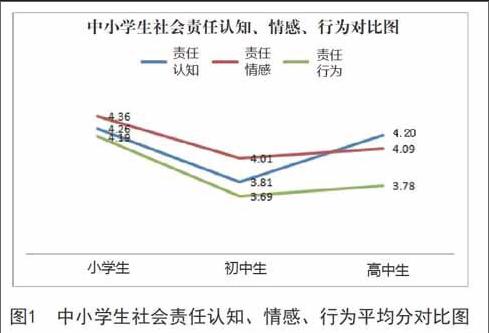

对父亲和母亲的职业类型进行单因素方差分析,结果表明,父亲和母亲职业不同的学生社会责任感存在极其显著的差异(p=0.000<0.01)。(见图3、图4)

图3 父亲职业不同的学生社会责任感均值变化图

图4 母亲职业不同的学生社会责任感均值变化图

以上分析可知,父亲和母亲的职业类型对学生社会责任感的培养存在极其显著的差异。其中,父亲职业是高管或中层管理人员、农民的学生社会责任感均值明显较高,分别为4.17和4.19;父亲职业是个体户、工人、待业者的学生社会责任感均值明显较低,分别为3.91、3.86、3.93;父亲职业是农民的学生社会责任感均值最高,父亲职业是工人的学生社会责任感最低。母亲职业是高管或中层管理人员、事业单位或公务员、农民的学生社会责任感均值明显较高,分别为4.11、4.13和4.13;母亲职业是个体户、工人的学生社会责任感均值明显较低,分别为3.91和3.66;母亲职业是事业单位或公务员的学生社会责任感均值最高,母亲职业是工人的学生社会责任感最低。

通过对父亲和母亲不同职业类型的学生社会责任感均值比较发现,两者在职业类型方面对学生社会责任感的影响差异存在着某种一致性。父母职业是高管或中层管理人员、农民的对学生社会责任感的积极影响较大,而父母职业是工人、个体户的对学生社会责任感的积极影响最小。

三、讨论与思考

通过对调查结果的初步分析和思考,得出以下结论。

第一,随着年龄或年级的增长,学生的社会责任感并没有呈现出直线提升的趋势,而是呈现出螺旋式发展的趋势。相对而言,小学生的社会责任感均值最高,初中生的社会责任感均值下降的幅度较大,高中生的社会责任感均值有所回升,但未能超越小学生的社会责任感均值。究其原因,这与社会责任感的发展规律有关。心理学研究表明:儿童责任感的发展分为三个阶段:第一阶段是强制性责任水平。此时幼儿把某一任务的责任看成是毫无疑问必须完成的事情,但并不理解责任的内涵,他们强调的是公认的外在标准和要求。第二阶段是半理解责任水平。这一阶段,儿童逐渐摆脱成人权威的约束,在一定程度上基于对责任的理解,以及责任对他人、集体、社会的重要性而做出判断。但这种理解尚不全面、深刻,还没有形成信念。第三阶段是原则的责任水平。这种水平的儿童基本摆脱了对成人权威的畏惧,不仅会估计不负责任的后果,而且还考虑其间接、长远的影响。这一阶段学生的责任感已经内化为自身的价值标准,不易受外界因素的干扰。

第二,与小学阶段和高中阶段学生的社会责任感相比,初中阶段的学生社会责任感最不稳定,处于学生社会责任感螺旋式发展的关键期。从结果分析来看,中学生社会责任感的水平虽然有所回落,但正是在这一阶段,初中生处于半理解责任水平,开始在学校 、家庭、社会等因素的影响下,对责任进行独立的理解和判断。但这种理解和判断还不稳定、全面和深刻,因此需要学校教育、家庭教育、社会教育等综合因素来对这一阶段的学生社会责任感进行正向的引导和帮助。

第三,责任认知、责任情感、责任行为共同构成社会责任感发展的结构要素,但三者在学生社会责任感培养过程中往往存在着发展不一致的现象。具体来讲,在小学和初中阶段,学生的责任情感占优势,而到高中阶段,学生的责任意识则占优势。但在各阶段的学生社会责任感培养过程中,责任行为都属于最弱的状态。

第四,学校教育、家庭、社会共同构成学生社会责任感培养的影响因素,并且随着学生年龄或年级的增加,家庭和社会因素对学生社会责任感的影响比重逐渐增大。从家庭因素对学生社会责任感影响的差异性分析来看,父母的学历水平和职业类型对学生社会责任感的培养都有很大的影响。因此,学校教育应该综合家庭和社会的力量共同促进学生社会责任感的养成。

第五,中小学生的角色意识对其社会责任感的培养有较大的影响作用。学生角色意识越强的,在班级担任的角色责任越大的,其社会责任感越强;反之,其社会责任感越小。

【毋丹丹,中国教育科学研究院,博士后】

责任编辑/张 丽