战略转变、经济转型与城乡收入差距——基于半参数模型的分析

夏 龙 蒲应龑

(北京农学院,北京 102206)

一、引言

城乡收入差距的持续扩大是中国经济转型以来所面临的重大挑战之一。官方统计数据表明,名义城乡收入比已经从1978年的2.57激增到2013年的3.10,如果考虑在中国城乡二元结构中城市居民比农村居民享有更多的社会保障、住宅津贴、教育补贴、交通补贴等非工资性收入,城乡收入差距还会更大[1]。因此,有学者明确指出,中国是世界上城乡收入差距最大的国家,如不加以控制,中国可能会越过“黄灯”区进入“红灯”区[2],最终滑向拉美增长陷阱[3]。

在理论上,城乡收入差距可以被视为工业化进程中的自然现象。按照边际生产力分配定律,不同要素依边际生产力获得收入,要素间的边际贡献差异决定了收入差异。在工业化初期,工业从农业中逐渐脱离并独立,工业部门的劳动生产率远高于农业,工业与农业部门之间的收入水平差异就决定了城乡收入差距[4]。因此,在一国经济发展的初期,收入分配会逐渐恶化,但是当经济增长到一定程度后,随着人口结构的变化,尤其是城市化进程的加快,收入分配最终会改善。这样,经济增长与收入分配就形成了Kuznets意义上的倒U型[5]。

不过在中国,这一自然演进过程被政府的制度安排打破了。研究表明,建国初期政府实施的重工业优先赶超战略迄今还存在着体制惯性,重工业高资本密集型特征直接导致了城市吸纳就业能力下降,阻碍城市化进程,拉大城乡收入差距[6]。同时,为确保赶超战略实现,政府实施城乡分治户籍制度,这一歧视性制度不仅本身就对城乡收入差距有显著影响[7],而且进一步强化了城乡二元结构,拉大了城乡两部门的生产率差异,导致城乡收入差距进一步恶化[8]。在此基础之上,政府又实施了城市偏向型的经济政策,通过城乡交换和资源分配上的城市偏向使得城乡收入差距在初次分配之前就被决定[9-10]。

以上研究对于认识制度安排与城乡收入差距关系非常有益。但不可否认的是,中国城乡收入差距是在1978年经济转型以后激化的,因为在计划经济时代,中国总体上是非常公平[11]。事实上,在转型经济体中,收入差距演化明显受到转型有关因素的影响[12],因此,除了上述制度因素以外,中国城乡收入差距演化也有必要置于转型这一历史大背景中进行考察。

本文以中央政府发展战略转变为切入点,仔细考察经济转型过程中分权化、市场化和国际化对收入差距的影响机制,并提出相应假说。在此基础上,采用半参数模型进行实证研究,在将经济转型特征置于参数部分同时,将经济增长与城乡收入差距自然进程置于模型的非参数部分,以避免参数模型设定误差对倒U型曲线的影响。

二、研究框架

政府的发展战略在1970年代末发生了重大转变,赶超战略被“以经济建设为中心”的增长优先战略替代,进而缔造了中国经济增长的奇迹[13]。增长优先战略需要相应制度安排予以保障,一场自上而下的经济转型由此展开,主要表现为政府主导的分权化改革、市场化改革以及逐步的国际化[14]。

(一)分权化

中国的分权化是中央政府向地方政府分权,是中央政府和地方政府不断调整它们财政关系的过程[15]。分权最终使得中央政府和地方政府成为两个较为独立的利益主体,因此,讨论分权化对收入差距的影响,必须从中央政府和地方政府两个角度来考察。

政府作为政治组织,一般有多个利益目标,除了效率与经济增长之外,还需要追求社会公正、收入平等、环境保护、公共服务质量等目标[16]。作为理性人,中央政府效用函数中一般兼具收益和成本,在增长优先战略中,经济增长是其收益核心,但不可否认的是,城乡收入差距是其成本的重要组成部分,因为收入差距拉大不仅有损经济增长,甚至会引发社会动荡[17]。由此推论,中央政府自始至终都有城乡收入差距均等化意愿。不过,问题在于,中央政府是否有足够的资源动员能力保证收入平等目标实现。在计划经济时代,中央政府不仅可以通过政府主导的收入再分配减少城乡收入差距,而且,还可以通过各种行政手段调整一国城乡收入差距,使之满足自身利益目标。在转型初期,分权化改革的一个重要代价是,中央政府的税收攫取能力急剧下降,中央政府财政收入占GDP比重持续下降,至1992年仅为2.71%,直到分税制改革以后,该比率才持续回升,到2012年,该比率也不过为10.82%。财政攫取能力下降意味着,当城乡收入差距扩大时,既使中央政府有缩小收入差距的意愿,也没有足够的财政资源动员能力使之得以实现。

中国分权化改革的另一个重要机制在于,中央政府通过考察地方政府辖区内经济发展的相对绩效来晋升地方官员[18],这种激励制度导致地方政府在根本上体现为为追求经济增长率而开展的“锦标赛”竞争模式[19]。自然的,地方政府的代理人会偏离政治组织的多任务属性,通过分权获得的财政权力也就成为地方政府代理人谋求政治晋升的主要手段。在中国的城乡二元结构中,城市中的第二产业和第三产业是经济增长的主要动力,锦标赛竞争诱发了地方政府财政支出中的城市偏向,地方政府的财政分权度上升必然会拉大城乡收入差距。基于此,我们提出如下假说:

假说一:在分权化改革中,中央政府的财政资源动员能力与城乡收入差距负相关,而地方政府的财政分权度增加会激化城乡收入差距。

(二)市场化

中国市场化进程的核心在于放松或者取消政府对私人经济的管制,促进非国有经济的生长和发展。市场化对城乡收入差距的影响首先取决于市场发展的阶段,在市场发育的初期,由于平均主义的分配模式被打破,人力资本回报率上升,劳动生产率较高的部门和人群会获得较高的收入,此时,市场化程度的增加会拉大城乡收入差距。随着市场逐渐的发育和成熟,在市场发育较充分的地区,非国有经济的发展提供了大量就业机会,会吸引农村剩余劳动力向城市的流动,同时乡镇企业的发展也会提高农民收入,此时,市场化有助于削减城乡收入差距。不过,由于整体上农村剩余劳动力无限供给和中国非国有经济的城市化聚集特征,市场化在目前阶段均不利于城乡收入差距的缩小。其次不同市场的市场化进程也会影响城乡收入差距,中国要素市场的市场化进程远远滞后于商品市场。劳动力的自由流动依然受到户籍制度的限制,农民对土地只有使用权,处置权和分配权归政府所有,因此,要素市场的这种制度性扭曲也不利于城乡收入差距的缩小。总之,从中国改革的经验来看,由于目前中国市场发育尚不完善,市场化水平与城乡收入差距成正比。

假说二:在市场化改革中,市场的生长和发育导致了城乡收入差距的扩大。

(三)国际化

在理论上,一国的经济开放对收入差距的影响存在正反两种机制。根据斯托尔珀——萨缪尔森定理,在发展中国家,充裕要素的所有者将从国际贸易中获利,而稀缺要素的所有者则会因国际贸易而受损。对于劳动力密集型的国家而言,国际化程度的提高能够促进该国出口更多的劳动密集型产品,劳动者的报酬因此获得较大的提高。同时,国际贸易的发展和FDI的增加为社会提供更多的就业机会,使得大量的农村剩余劳动力转移到城镇现代工业部门,提高了农民的收入水平,进而减少城乡收入差距。另一方面,国际化会导致产业聚集[20]和技术升级[21],前者表现为制造业向城市集中,后者表现为从劳动密集型产业逐渐转向技术密集型产业,产业升级过程所产生的技术外溢效应又会引发劳动密集型部门产生劳动节约型的技术进步。这些又将增加熟练劳动力的工资收入,不利于非熟练劳动力就业,最终导致收入差距扩大。综合以上两个效应,国际化进程对城乡收入差距的影响并不确定。

假说三:国际化对城乡收入差距的影响不确定。

三、估计方法与数据处理

(一)模型设定与估计方法

检验经济转型的主要特征对城乡收入差距的影响,可以采用如下参数模型:

其中,y表示收入差距,x表示经济增长,zi为解释变量,用来考察各种转型特征对收入差距的影响,α和β为待估参数,ε是误差项。

在式(1)中,x的二次多项式用以验证Kuznets倒U型假说。问题在于,参数模型的设定方法经常存在设定误差,因为除了二次多项式设定外,倒数设定也能产生倒U型机制,同样数据在这两种模型中估计的结果也常常是不一致的[22]。由于参数模型是人为设定的,为了保证估计结果的稳健性,本文使用的半参数模型设定如下:

式中,m(·)为未知的光滑函数,为模型中的非参数部分,而且它吸收了常数项。z'iβ为线性函数,为模型的参数部分。

半参数模型一般采用Robinson[23]差分估计量估计,对于给定的xi,先对式(2)两边取条件期望并迭代,再利用非参数回归估计出条件期望后获得β。具体到本文,非参数估计采用局部线性回归,带宽(h)利用最小二乘交叉验证[24]方法选取,核函数采用Epanechnikov核函数。考虑到半参数回归中非参数部分的估计得不到定量结果,只能用图形来报告,本文首先报告参数部分的回归结果,然后再图形考察非参数部分的结果。

(二)数据来源与指标说明

本文所采用的数据为省级面板数据,数据来源为历年的《中国统计年鉴》以及《新中国60年统计资料汇编》,样本包括了全国31个省区,时间跨度为1978年-2011年,对于缺失数据,采用了线性插值法进行补充。

本文以泰尔指数来衡量城乡收入差距。具体的,以各省区历年城镇居民家庭人均可支配收入和农村居民家庭人均纯收入为基础,分别采用城市居民消费者价格指数和农业生产资料价格指数进行调整,然后计算出泰尔指数。泰尔指数的计算公式如(3)式所示:

式中,i代表省区,k=1,2,分别代表第i个省区城市和农村,yk和nk相应的代表第i个省区城市和农村的实际人均收入和人口数,yi和ni代表第i个省区的实际人均收入和总人口数。

本文主要从制度经济学的角度出发,来实证经济转型因素和经济增长对收入差距的影响,在保证建模简约性的前提下,模型中的解释变量主要有:1.分权化水平。考虑到分权化有两个利益主体,我们采用了两个变量来衡量,以中央政府财政支出占GDP的比重(ceg)来表示中央政府的财政资源控制能力和对社会的影响效应,当其比重增加时,中央政府更容易通过转移支付等手段缩小城乡收入差距,预期符号为负;以地方政府财政支出占中央政府财政支出的比重(prc)来表示地方政府的分权度,这是常见财政分权指标[25],该指标越大,分权度越高,地方政府财政资源动员能力也越强,根据理论假设,其符号为正。2.市场化水平。考虑到数据的可得性,本文采用非国有经济的职工人数占职工总人数的比重(mdt)来衡量各省区的市场化程度,该指标数值越大,市场化水平越高,预期该指标为正。3.国际化水平。本文以经济开放度(ope)来衡量国际化水平,具体的,它是进出口总额和FDI之和与GDP的比值,在计算过程中,我们使用历年的中间名义汇率将FDI折算为人民币。该指标越高,意味着国际化程度越高,预期符号不确定。

经济增长是本文的控制变量,用以验证Kuznets倒U型机制的存在性。它以对数实际人均GDP(ln gdp)表示,是各省区经人口调整后的历年名义GDP以1978年为基期计算而成,并且进行了对数化处理。

四、实证研究

(一)非线性检验

能否使用半参数模型,需要严格检验经济增长与城乡收入差距之间的非线性转换特征。本文首先估计式(1)的受约束方程,其二次多项式混合OLS估计如式(4)所示:

式中,PADF为残差ADF检验χ2统计量的P值,该检验用以考察估计结果的可靠性,其结果表明模型是高度平稳地,估计结果是可靠的。

对应于方程(4),我们估计了方程(2)的受约束方程theil=m(ln gdp)+ε。实际上,它是最优带宽h*=0.358的非参数回归,主要估计统计量如下:

R2=0.084,MSE=0.004,PADF=0.002,PSign=0.002

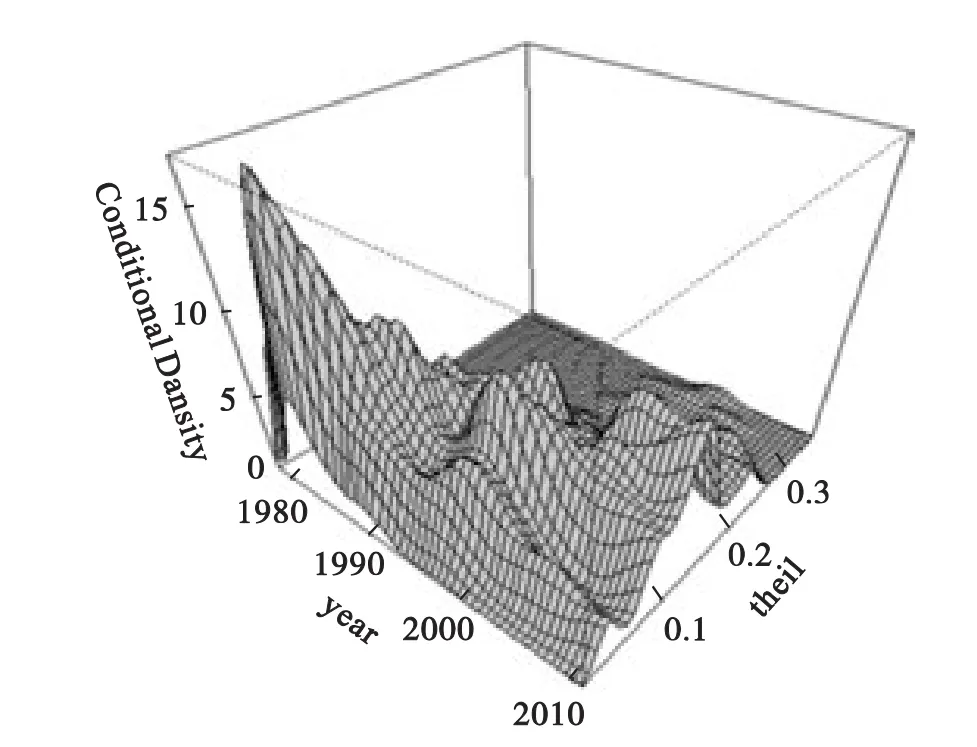

式中,PSign是Racine etal[26]采用自举法提出的非参数回归显著性检验的P值,在1%的显著性水平上,该检验拒绝了经济增长与城乡收入差距之间存在线性参数模型的原假设。通过比较可以发现,非参数局部线性回归的估计结果明显优于二项式参数估计,经济增长与城乡收入差距更适合用非参数方法来表达。这一结果也可由图1来揭示,参数估计一般要求变量服从单峰(对数)正态分布,图1显示城乡收入差距的条件密度从1978年的单峰分布逐渐演变为2011年的多峰分布,使用参数回归肯定存在模型设定误差。

图1还可以考察省区城乡收入差距的空间演变情况。经历了30余年经济转型之后,省区城乡收入差距的均值增加,方差增大。在1978年,城乡泰尔指数均值处于0.070附近,而且分布密集于0-0.12之间。但到了2011年,城乡泰尔指数的均值已经达到0.17左右,分布区间扩展到0-0.28之间。这说明不仅整体城乡收入差距扩大了,省区间的差异也增加了,经济转型对城乡收入差距的分布具有重要的影响。

图1 收入差距的非参数条件PDF

(二)经济转型与城乡收入差距

本文同时对式(1)和(2)进行了估计,其参数部分的估计结果如表1所示。为了检验估计的有效性,我们将四个变量分别引入半参数模型,如模型Ⅰ-Ⅳ所示。模型Ⅴ和Ⅶ是包含了四个变量的半参数混合回归结果和固定效应回归结果,模型Ⅵ和Ⅷ则是与之对应参数回归结果。

从整体上看,这两类模型的系数结构具有一致性。相比于参数估计,半参数估计结果均有所改进,R2小幅提高的同时,MSE更小,参数的t统计量也更加显著。半参数回归中模型设定一致性检验的JN统计量[27]在1%的水平下显著,拒绝了相应的参数模型,半参数估计能够更加真实的反映各解释变量与城乡收入差距之间的关系,优于参数估计。ADF统计量显示,模型的估计结果是可靠的。

表1 参数及半参数估计统计表

进一步的判研发现,半参数固定效应模型的估计效果优于半参数混合估计。模型Ⅶ的R2是0.734,高于模型Ⅴ的0.385,MSE是0.001,低于模型Ⅴ的0.003。这说明,半参数固定效应模型更能实际反映出经济转型对收入差距的影响。

基于此,我们以半参数固定效应模型Ⅶ为基础,结合参数固定效应模型Ⅷ进行分析,主要结论如下:

第一,中央政府的财政资源控制能力与城乡收入差距负相关。在所有模型中,变量ceg的符号一致性的表现为负号,且统计显著。这反映出在一定阶段内,虽然中央政府可以掌握的财政资源和政策资源是有限的,但中央政府一直关注区域和城乡的均衡发展,每年也会安排适当的财政转移支付和财政支农投入,起到平衡地区和城乡间关系的作用。

第二,地方政府分权化程度拉大城乡收入差距。变量prc在5个模型中均统计显著,但其符号并不一致。虽然在混合估计中,表现出一致性的负号,但在固定效应模型中,恰恰相反,分权化程度越高,城乡收入差距越大。固定效应模型的估计结果验证了分权化拉大城乡收入差距的原假设,这说明对各省区而言,随着财政分权程度的增加,地方政府可用于支配的财政资源也相应增加,获得更高经济增长率的可能性也相应增加,地方政府的代理人更有可能为获得政治上的晋升而采取更加积极的城市偏向型经济政策。

第三,市场化与城乡收入差距正相关。在所有的模型中,变量mdt的符号均为正,且十分显著,假说二得到证实。当然,对这个结果要辩证的看,强调市场化必然带来两极分化是不对的,而过分强调市场化能够缩小收入差距显然也是不切实际的,必须考虑市场化的阶段和方向。中国要素市场的市场化程度远滞后于商品市场,因此,进一步的市场化改革,要以要素市场为突破口,保障农民自由流动和对土地的产权,只有这样,市场才有可能从收入差距扩大的主因转变为收入差距缩小的主因,市场经济才能在效率和公平之间实现完美的平衡。

第四,国际化与收入差距负相关。在所有的模型中,ope的符号均为负,除了模型Ⅷ外,在其它模型中ope均非常的显著,假说三得到了确定性的负相关结论。国际化有利于中国更好的发挥比较优势,出口更多的劳动力密集型产品。而近年来劳动力密集型产品的进口额并没有大幅度的提高,对国内同类产品的冲击比较小,这显然有利于提高非熟练劳动力的工资水平。所以,总的来看,国际化减少了中国的收入差距。

(三)Kuznets假说、经济转型与城乡收入差距

表1中两个参数模型的估计结果清楚的表明经济增长与城乡收入差距之间呈现出倒U型,不过,该结论还需要半参数方法对其进行稳健性检验。同时,由于经济转型的三个特征对城乡收入差距的影响方向具有相异性,关于在增长优先战略下的经济转型对城乡收入差距的整体影响并不清楚。基于此,本节继续使用半参数方法同时考察Kuznets假说、经济转型对城乡收入差距的影响绩效。

首先使用主成分分析法来构建经济转型度(transition)指数,该指数能够把握整个转型的特征。主成分分析常被用来构建反映经济自由化的综合指数[28],它的好处是在确定变量权重时具有客观性,能够避免人为设定的主观性而对分析带来的不良影响,在损失很少信息的前提下将多个指标转化为综合指标。经过测算后的主成分分析和因子载荷统计表如表2所示,此时,前2个主成分(F1和F2)的特征值大于1有较强的解释力度,方差累积贡献率为76.7%,因此,选择前2个为主成分。综合这2个主成分,经济转型度可以表示为:

如果将经济转型(transition)定义为从计划经济和二元经济向成熟市场经济过渡,本文定义的经济转型度是比较合理的。在康继军等[29]的研究中,经济转型与市场化几乎同义,他们定义的市场化指数,包含了政府与市场的关系、非国有经济的发展、对外开放程度和产品市场发育程度,本文所包含的指标与他们比较相似。显然,经济转型度越高,一国或一个地区的经济体制越由计划经济趋向于市场经济。

表2 主成分分析和因子载荷统计表

然后,将经济转型度作为参数部分、将经济增长作为非参数部分,利用式(2)重新估计一个半参数固定效应模型,自变量与拟合值的关系绘制成三维透视图见图2。

图2 Kuznets假说、经济转型与城乡收入差距的三维透视图

图2中,变量transition的系数估计值为0.190,标准误为0.036,统计显著。整体上看,经济转型拉大了中国的城乡收入差距,虽然分权化、市场化和国际化对城乡收入差距的影响方向不尽相同,但它们的总影响加剧了城乡收入差距。这也是由计划经济走向市场经济过程中所付出的必然代价。

非参数回归表明,经济增长与收入差距之间并非一个简单的倒U型。具体来讲,中国的收入差距经历了缓慢上升、再迅速上升、再缓慢下降三个阶段,其拐点的人均收入所在位置大约出现在1983年和2004年。

经济增长与收入差距的非参数关系,实际上与中国经济体制演进相吻合。改革开放之初家庭联产承包责任制的实施,迅速地增加了农民的收入,其后,一方面由于城市的市场化改革,另一方面则是中央政府的财政摄取能力下降,城乡收入差距迅速增加。2004年后城乡收入差距的降低则明显得益于2003年开始的新农村建设和近期实施的城乡一体化建设。

五、结语

本文考察了增长优先战略下政府主导的经济转型对中国城乡收入差距的影响机制,并利用半参数模型进行了实证分析。研究发现,经济转型是城乡收入差距扩大的一个重要的制度因素。具体的,中央政府的财政资源控制能力越强,城乡收入差距越小;地方政府分权拉大城乡收入差距;市场化和国际化分别扩大和缩小了中国的城乡收入差距。整体上看,当控制了经济转型因素以后,经济增长与收入差距之间呈不规则的倒U型。

本文的讨论表明,除了赶超战略的体制惯性依然深化着城乡收入差距外,在经济增长战略中实施的经济转型也同样激化着城乡收入差距。由于制度设计和激励结构会影响到城乡收入差距,这说明政府有很大的空间采取合理的措施防止城乡收入差距的继续扩大。基于此,调整城乡收入差距首先在于中央政府发展战略转变,增长优先型要逐渐转为增长与公平并重。这样,中央政府对地方政府“锦标赛”式的考核制度才有转变的可能,城乡收入差距等反映公平的指标才有可能成为地方政府的考核指标。从转型目标来看,经济转型不能仅局限从中央集权的计划经济向分散决策的市场经济转型,还要从二元结构向成熟市场过渡,只有在制度上消除城乡二元结构,才能彻底消除赶超战略和增长优先战略对城乡收入差距的同向性影响。因此,废除二元户籍制度、取消限制劳动力流动的制度障碍才是根除城乡收入差距的必由之路。

〔1〕 蔡昉,杨涛.城乡收入差距的政治经济学[J].中国社会科学,2000,4:11-22.

〔2〕 孙雪涛.关于我国收入差距拉大与分配制度改革的思考[J].水利发展研究,2006,5:12-16.

〔3〕 王小鲁,樊纲.中国收入差距的走势和影响因素分析[J].经济研究,2005,10:24-36.

〔4〕 刘永军,梁永梅.中国居民收入分配差距研究[M].北京:经济科学出版社,2009.

〔5〕 Kuznets S.Economic growth and income inequality[J].The American economic review,1955,45(1):1-28.

〔6〕 陈斌开,林毅夫.发展战略、城市化与中国城乡收入差距[J].中国社会科学,2013,4:81-102.

〔7〕 万海远,李实.户籍制度对城乡收入差距的影响[J].经济研究,2013,9:43-54.

〔8〕 陈宗胜,黎德福.内生农业技术进步的二元经济增长模型——对“东亚奇迹”和中国经济的再解释[J].经济研究,2004,11:16-27.

〔9〕 陆铭,陈钊.城市化、城市倾向的经济政策与城乡收入差距[J].经济研究,2004,6:50-57.

〔10〕程开明.从城市偏向到城乡统筹发展——城市偏向政策影响城乡差距的Panel Data证据[J].经济学家,2008,3:28-36.

〔11〕万广华.经济发展与收入不平等:方法和证据[M].上海:上海三联出版社,上海人民出版社,2006.

〔12〕Mitra P,Yemtsov R.2006.Increasing inequality in transition economies:is there more to come?[R].Policy Research Working Paper Series 4007,TheWorld Bank.

〔13〕郭熙保.论中国经济发展模式及其转变 [J].当代财经,2011,3:5-11.

〔14〕张曙光.中国经济转轨与政府变迁:经济学视觉[J].学术研究,2009,4:66-72.

〔15〕王永钦,张晏,章元,等.中国的大国发展道路——论分权式改革的得失[J].经济研究,2007,1:4-16.

〔16〕王永钦,张晏,章元,等.十字路口的中国经济:基于经济学文献的分析[J].世界经济,2006,10:3-20.

〔17〕Alesina A,PerottiR.Income distribution,political instability,and investment[J].European Economic Review,1996,40(6):1203-1228.

〔18〕LiH,Zhou LA.Political turnoverand economic performance:the incentive role of personnel control in China[J].Journal of Public Economics,2005,89(9-10):1743-1762.

〔19〕周黎安.中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J].经济研究,2007,7:36-50.

〔20〕Paluzie E.Trade policy and regional inequalities[J].Papers in Regional Science,2001,80(1):67-85.

〔21〕 Zhu S C,Trefler D.Trade and inequality in developing countries:a general equilibrium analysis[J].Journal of International Economics,2005,65(1):21-48.

〔22〕 Anand S,Kansbur S M R.The Kuznets process and the inequality -development relationship [J].Journal of Development Economics,1993,40(1):25-52.

〔23〕 Robinson P M.Root-N-consistent semi-parametric regression [J].Econometrica:Journal of the Econometric Society,1988:931-954.

〔24〕 Li Q,Racine J.Cross-validated local linear nonparametric regression[J].Statistica Sinica,2004,14(2):485-512.

〔25〕Otates W E.Searching for Leviathan:An Empirical Study[J].American Economic Review,1985,75(4):748-757.

〔26〕Racine JS,Hart J,LiQ.Testing the significance of categorical predictor variables in nonparametric regression models[J].Econometric Reviews,2006,25(4):523-544.

〔27〕Hsiao C,LiQ,Racine JS.A consistent model specification test with mixed discrete and continuous data[J].Journal of Econometrics,2007,140(2):802-826.

〔28〕 Bandiera O,Caprio G,Honohan P,et al.Does Financial Reform Raise or Reduce Saving? [J],The Review of Economics and Statistics,2000,82(2):239-263.

〔29〕康继军,张宗益,傅蕴英.中国经济转型与增长[J].管理世界,2007,1:7-17.