均等比——当前儿童贫困研究中的一个缺失

王作宝,满小欧

(东北大学 工商管理学院社会保障研究所,沈阳 110819)

1 均等比的内涵

儿童是一个在心理、生理上都较成人特殊的群体,贫困是威胁他们健康成长与日后发展的重要因素。研究儿童贫困的一个不容回避的问题是儿童自身并不创造财富,其生活所需完全来自于家庭,要了解他们的生活状态需要将家庭收入转化为个体收入。较简便和通行的做法是考察家庭人均收入。然而,这面临着家庭内部消费分配以及不同规模家庭消费差异的问题。一方面,儿童消费少于成年人,以平均方法计算会高估儿童的生活成本及贫困水平。另一方面,不同规模家庭消费中的规模经济效应存在差异,规模较大家庭的这一效应更明显。忽略这一效应会高估大家庭的生活成本,而大家庭中往往儿童较多,从而高估儿童贫困水平。因此,应该综合考虑家庭结构和家庭规模的差异,合理确定儿童的收入水平。均等比就是基于这一考虑提出的,目的在于将名义收入调整为均等收入,更科学地反映不同家庭中儿童的相对福利水平:

IE是调整后的均等收入,IN是名义家庭收入,S是均等比。如果S值被设定为1,即认为不同家庭的需求不存在差异,均等收入IE也就等于名义家庭总收入IN。当S被设定为家庭成员人数时,均等收入IE就是家庭人均收入。

近些年来,学者们基于不同的研究目的、研究素材和研究方法探讨了不同形式的均等比,一般都认为均等比的设定需考虑成年人与儿童的需求差异及家庭消费的规模经济效应,只是关注重点不同。有些重点关注家庭规模差异导致的消费国模经济效应,有些重点关注家庭结构即儿童与成年人的需求差异,有的则同时关注二者。

2 均等比的类型及取值

2.1 均等比的类型

2.1.1 只关注家庭规模差异

规模经济效应是指在一些共同消费品上每个家庭成员的消费支出会低于单个人消费这类物品的支出。在考虑不同家庭需求和支出时,不能简单地对收入进行平均计算,应该考虑家庭消费的规模经济效应,基于家庭规模获得单个家庭成员的需求。比较典型的是布曼提出的[1]:

S是家庭人数,θ是与家庭规模相关的规模经济系数,介于0和1之间。θ愈大表示经济规模效应愈小。θ等于1时,表示完全没有规模经济;θ等于0时表示规模经济效应最大,无论多少人的生活成本都与一个人相同。

拉格尔斯将θ的取值设为0.5来表示家庭消费规模经济效应[2],也即平方根法,并用于修正美国官方使用的奥珊斯基(Orshansky)均等比。

尽管布曼与拉格尔斯主要关注了不同家庭的规模经济效应差异,但他们并不否认家庭中成年人与儿童消费上的差异,之所以没有在其均等比设计中直接处理这一差异,是因为他们认为一个家庭中一般有两个成年人,规模较大的家庭主要是儿童较多,通过较小的θ取值在处理规模经济效应的过程中可以同时调整儿童与成年人的消费差异。然而,这就不能很好地区分家庭规模相同,但构成不同的家庭的需求差异。

2.1.2 只关注家庭结构差异

还有一些均等比形式重点关注了家庭结构差异对消费需求的影响,比较典型的是OECD提出的:

A是家庭总人数,K是儿童人数,α是其他成年人相对于第一个成年人的消费需求权重,β是儿童相对于家庭第一个成年人的消费需求权重。

这一形式的均等比不仅认为儿童和成年人之间存在消费需求差异,还认为成年人之间也存在差异。虽然没有在公式中体现规模经济系数,但并不表示他们忽略了家庭消费的规模经济效应,而是通过α和β取值的设定来体现。在这一过程中已经将由于规模经济效应导致的成本降低分配在不同的家庭成员上,表现为较小的α和β取值。然而,一旦确定了α和β的取值,增加第二个及之后的家庭成员的消费需求变化是相同的,这显然有悖于家庭消费会存在规模经济效应的事实。

2.1.3 同时关注家庭规模与家庭结构差异

针对前两种均等比形式存在的不足,有学者提出了同时考虑家庭规模与家庭结构差异的均等比,一个比较极端的典型是:

αk代表每个家庭成员的相对需求权重。尽管这充分考虑了不同成员的消费需求,但由于实际中并不能区分每一个家庭成员,因而可操作性不强。通常采用的是考特和凯茨提出的均等比公式[3]:

A是家庭内成年人数,K是儿童人数,α是赋予儿童相对于成年人的需求权重,θ是规模经济系数。

还有学者认为,家庭中不同成年人之间,不同儿童之间也存在需求差异。如:

一种形式是 S=(1+α(A-1)+βK)θ,区别了家庭里的不同成年人,α是家庭第一个成年人之外的其他成年人相对于第一个成年人的消费需求权重。

另一种形式是 S=(A+α+β(K-1))θ,区别了不同儿童,α代表家庭中第一个儿童相对于成人的需求,β是其余儿童相对于成年人的消费需求权重。

表示家庭内不同成员需求差异的系数α或β与表示家庭消费规模经济系数的θ并非相互独立的,若α或β值较大,则θ值会较小,这样才可以同时解释规模较大家庭的规模经济效应以及包含较多儿童的事实;反之,若α或β值较小,则θ值会较大。

从上述几种形态的均等比来看,同时考虑需求差异与规模经济效应当是比较科学的。尽管细分不同成年人、儿童甚至家庭中每一个成员的需求差异更为严谨,但却不具有可操作性。因而,较为可行的均等比形式应是S=(A+αK)θ。由此,就涉及到对α和θ取值的估计和选择,这是影响均等比取值及后续关于贫困问题研究的关键。

2.2 均等比的取值

要对均等比进行科学的取值设定,关键在于了解家庭不同成员之间尤其是儿童与成年人之间的消费需求差异以及家庭消费规模经济效应。对此,有两类估值方法,即直接法和间接法。目前,使用较多的是间接法,一般利用收支调查资料来比较具有相同生活水平,但家庭规模和构成存在差异的家庭的需求与支出情况。相互间存在的差异即是由于儿童所导致的,由此推算出α和θ的取值,获得均等比值,主要包括恩格尔法、罗斯柏思法和等比例法。

关于儿童相对于成年人的需求权重,王德睦等认为,单亲家庭的儿童所占比例相对于双亲家庭的儿童比例要高。这一方面是因为单亲家庭没有其他家庭成员分担共同消费品,规模经济效应较小;另一方面是因为单亲家庭的家长不能放弃工作,要在照顾子女上投入更多等。因而,将单亲儿童相对于成年人的需求权重设定为0.71,双亲家庭的儿童设定为0.68,约为0.70[4]。

1982年的OECD均等比将户主视为1,其余的成年人视为0.7,14岁以下的儿童则视为0.5。1994年进行调整,将第一个成年人视为1,其余的成年人视为0.5,而儿童则视为0.3[5]。

在消费规模经济系数方面,洪明皇与郑文辉指出0.7是消费规模经济系数合理的设定值[6]。贝尔和利贝拉蒂对一些文献的研究也发现消费规模经济系数多介于0.65-0.75之间[7]。

伍拉德利用家庭基本生活水平(the Household Subsistence Level,HSL)对南非居民生活调查的数据进行研究,指出儿童相对于成年人的需求权重比较合理的取值是0.75,规模经济系数取值是0.86[8]。

但是,并不存在一个普适的对于儿童相对需求权重及家庭消费规模经济系数的设定。库罗瓦迪亚诺等的实证研究结果发现,不同国家间儿童的生活成本会有明显的差异,均等比值的设定也必然有所不同。而且不同年龄儿童的需求也有差异,年龄较小的支出主要是食品,相对于成年人的需求权重会较低。随着年龄的增大,会产生一些新的消费需求,这时候α值就会上升,直至变成1[9]。正如有些学者指出的,“很多关于均等比的研究其实都存在一些可疑的界定或自相矛盾的地方[10]”,也恰是因为研究目的、研究立足以及研究对象选取的差异,不仅导致不同学者提出了不同的均等比形式及取值估算,也影响到他们对贫困问题的研究结论。

2.3 关于均等比取值的影响

关于均等比取值对于贫困测度和研究会产生怎样的影响,学者们得出了不同的结论。多数研究都表明,均等比值的选择会影响到儿童贫困水平的测定结果,只是在影响程度上存在差异。

库尔特等利用英国1986年家庭收支调查的数据分析得出结论,认为英国统计局使用的“麦克莱门茨(Mc Clements)均等比值设定相比其他设定低估了贫困程度和贫富差距”。他们利用自身的均等比设定,得出结论认为英国低于贫困线的人数是940万,而利用麦克莱门茨均等比值测算的数据是870万,原因就在于他们赋予儿童的权重要高于麦克莱门茨均等比中赋予的权重[11]。

库尔特等发现,均等比值设定与贫困程度及贫富差距的关系一般会表现为一个U形曲线,即随着均等比值的增大,贫困程度和贫富差距会有下降趋势,但是随后又会上升。原因在于θ小于1,那么家庭规模越大经均等比调整后的变化相比于小规模家庭的调整就会越大,随着θ的增大这种差距会增大,也即是说θ的增大会缩小两种不同类型家庭的收入差距,这样收入水平会相对更加集中,测得的贫富差距会缩小,而对贫困率的测量又是以收入的中位数的50%(或60%)为基准的,从而也会降低贫困率。随着θ的增大,经过调整之后的规模较大的家庭相对于较小规模的家庭收入已经没有明显差距,θ的继续增大反而会对规模较大家庭的收入做出更大幅度的调整,他们相对于较小规模的家庭反而是变得贫困了,贫富差距和贫困率又都会升高。

迪登和古斯塔夫松发现如果考虑进规模经济效应,会减少儿童贫困人数,测得的儿童贫困率会降低[12]。

伍拉德发现即便对α和θ取值进行较大调整,整体贫困状况的变化也比较小。如果分别考察不同年龄组的贫困状况,老年人和儿童在不同年龄组中的贫困状况的排序并不会受到均等比取值的影响,认为均等比取值对贫困情况测度仅会产生非常小的影响[13]。

朱迪斯等发现,均等比的取值会对儿童贫困人数产生轻微影响,但儿童贫困的水平大小以及人口组成对于均等比值的选取是不敏感的,不会影响不同年龄组、不同种族、不同性别以及城乡之间儿童贫困水平的排序变化[14]。

可见,多数学者都认为均等比的选择会影响到对贫富差距及贫困率的影响,只是对影响程度的结论有差异,尤其是对不同人群相对贫困水平的影响不大。当然,这种结论上的差异在某种程度上是与学者们选取的研究数据有关的。例如前文提到的库尔特等人的研究就发现选择不同年份的数据会影响分析的结果,只有在1975、1985、1987三个年份的数据基础上,U型曲线才比较明显,而以1989年的数据进行分析,这一曲线基本是平滑的。

3 均等比对贫困测度水平的影响分析

笔者利用中国综合社会调查(Chinese general social survey,简称CGSS)2006年的调查数据,选取1982年OECD均等比、1990年OECD均等比、王德睦等学者的均等比、伍拉德均等比以及人均收入法对家庭名义收入进行调整,获得儿童的收入数据,考察我国儿童贫困状况以及不同均等比取值对研究结论的影响。关于OECD均等比及伍拉德均等比,前文已经介绍。台湾学者王德睦、吕朝贤、何华钦等认为儿童相对于成人的权重约为0.7,规模经济系数为0.7[15]。

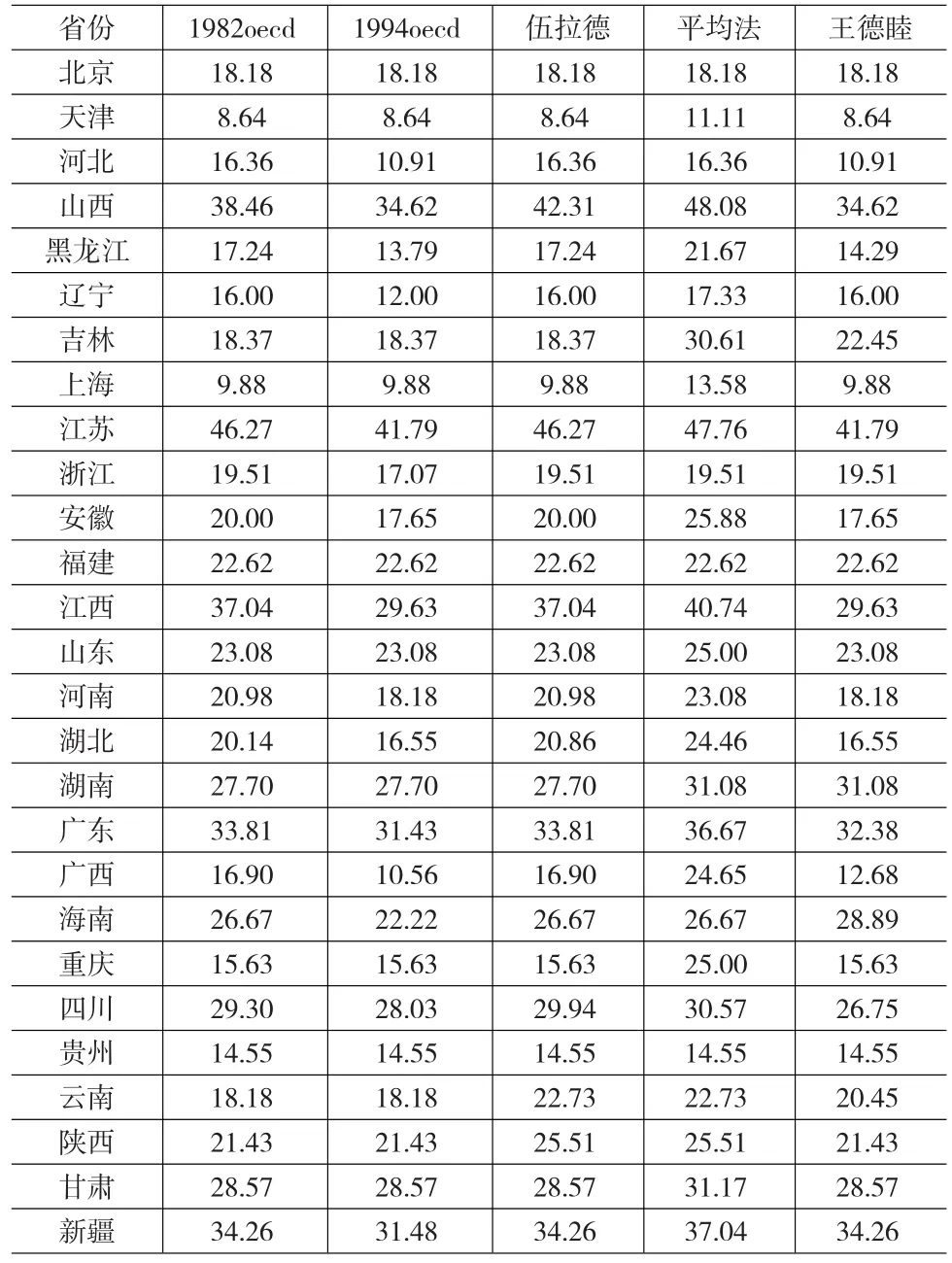

笔者首先利用不同的均等比,对各省城乡儿童的整体贫困水平进行测度,检验不同均等比取值对贫困水平测度的影响。在2006年所有样本中,提供家庭收入且有儿童的样本共4586个。由于我国各地经济社会发展水平及人民收入水平差异较大,在数据的处理上本文以省份进行划分。以所有样本家庭均等收入中位数的50%为相对贫困线,相对贫困儿童占全部儿童的比例即为该地区的儿童相对贫困率。

表1 不同均等比下分省城市儿童相对贫困率(%)①内蒙古自治区未进行城市样本的调查,故城市样本儿童贫困率未计算。

表2 不同均等比下分省农村儿童相对贫困率(%)②北京、上海、天津三个直辖市未进行农村样本的调查,重庆市、海南省和新疆自治区农村样本较少,故未计算儿童贫困率。

可以看出:

均等比的不同取值会影响到分析的结论。从前述对各地及全国儿童贫困情况的考察可以发现,不同均等比下测算出的数值是有差异的,基本上表现出王德睦均等比<1994 OECD<1982 OECD<伍拉德均等比<人均收入法的规律。比较1982年和1994年两个OECD均等比的测算数值可以发现,赋予儿童较小的权重测得的贫困率较低,比较王德睦和伍拉德两个均等比可以发现,规模经济系数越小测得的贫困率会较低。当然,这种差异的大小与所选取的家庭样本的差异还有关系,即如果家庭结构、家庭规模差异较大,那么选用不同的均等比测得的数值差异也会较大。

4 结论

家庭规模、人口构成的差异是现实存在的,也是影响家庭内部分配的关键因素,在对家庭生活水平进行考察时,无疑不能忽视这一差异的存在。多数学者的研究也发现了均等比值的差异对贫困研究的影响。

当然,从前述讨论我们也可以发现不存在一个完美的均等比。每一种形态的均等比都是学者基于不同的理论立足、研究假设,为了不同的研究目的,针对不同的研究对象提出的,既有其长处,也有其缺陷。特别是在不同国家和地区,人们的生活水平不同,收入不同,消费构成不同,抚育儿童的模式也有差异,也就无法探讨一个普适的均等比。

在我国,贫困问题的研究尽管行之有年,但几乎没有涉及均等比的探讨,儿童贫困的研究更是刚刚起步,也还没有应用均等比进行探讨。因此,在今后我国的贫困研究尤其是儿童贫困问题研究中应该引入对均等比的探讨,基于我国国情,利用我国居民收支调查相关数据,测算符合我国家庭结构和家庭消费实际的均等比值,更科学、更真实地测度不同家庭的生活水平,全面反映我国儿童贫困现状,为探讨更有针对性的贫困治理政策提供依据。

总之,儿童是我国未来经济社会发展的重要建设者,针对当前存在的儿童贫困问题,应该加强相关课题研究,从理念、制度、政策等多个方面探索有效措施,加强儿童保障尤其是对贫困儿童的救助帮扶工作,为他们的健康成长与全面发展创造条件,为转变经济发展方式,提高经济发展质量提供高素质人才保证,促进经济发展,彰显公平正义,构建文明进步的和谐社会。

[1]Buhmann B,Rainwater L,Schmaus G,et al.Equivalence Scales,Well-Being,Inequality,and Poverty:Sensitity Estimates Across Ten Countries Using the Luxembourg Income Study(LIS)Database[J].Review of Income and Wealth,1988,34(2).

[2]转引自:Ruggles.Drawing the Line:Alternative Poverty Measures and Their Implications for Public Policy[M].Washington,D.C.:The Urban Institute Press,1990.

[3]Cutler D,Katz L.Rising inequality?Changes in the Distribution of Income and Consumption in the 1980s[J].AEA papers and proceedings,1992,(5).

[4]王德睦,何华钦,吕朝贤.儿童与成人基本生活费用的差异[J].调查研究:方法与应用,2003,(13).

[5]转引自:Bittman M ,Goodin R E.An Equivalence Scale for time[J].Social Indicators Research,2000,52(3).

[6]洪明皇,郑文辉.所得定义与均等值设定对经济福利不均的测量影响[J].经济研究,2009,45(1).

[7]Bellù L G,Liberati P.Equivalence Scale-Subjective Methods[EB/OL].http://www.fao.org/docs/up/easypol/325/equiv_scales_general_03 2en.pdf,2005.

[8]Woolard I,Leibbrandt M.Towards a poverty line for South Africa:Background note[EB/OL].http://www.treasury.gov.za/publications/other/povertyline/Woolard%20Murray%202005%20Towards%20a%20Poverty%20Line.pdf:13.

[9]Koulovatianos C,Schroder C,Schmidt U.Properties of Equivalence Scales in Different Countries[J].Journal of Economics,2005,86(1).

[10]Deaton A,Paxson C.Poverty Among Children and the Elderly in Developing Countries[R].Research Program in Development Studies,Princeton University,1997.

[11]Coulter F,Cowell F,Jenkins S.Equivalence Scale Relativities and the Extent of Inequality and poverty[J].The Economic Journal,1992,102(41).

[12]Dieden S,Gustafsson B.Child Poverty in South Africa:An Assessment Based on Microdata[J].International Journal of Social Welfare,2003,(12).

[13]Woolard I.Income Inequality and Poverty:Methods of Estimation and Some Policy Applications for South Africa[D].Cape Town:University of Cape Town,2002.

[14]Streak J C,Yu D,Van der Berg S.Measuring Child Poverty in South Africa:Sensitivity to the Choice of Equivalence Scale and an Updated Profile[J].Soc Indic Res,2009,94(2).

[15]王德睦,吕朝贤,何华钦.台湾贫穷门槛与测量的建立:FSCU的应用[J].台大社工学刊,2003,(12).