从包袱皮谈日本设计对文化的传承与创新

李 芳

(苏州大学 艺术学院,江苏 苏州 215021)

设计与产品

从包袱皮谈日本设计对文化的传承与创新

李 芳

(苏州大学 艺术学院,江苏 苏州 215021)

包袱皮文化在日本有着很好的传承与发展,在包袱皮的文化底蕴、环保理念、视觉效果、材质美感的传承与创新,日本都积累了丰富的经验。通过对这一传统包装形式在日本和中国的历史渊源进行探究,剖析其文化内涵,并就其在文化理念及使用方法的推广,花色纹样、材质、结构形式上的创新等来探究近20年包袱皮在日本社会上依然风行这一事件,总结日本文化之所以能够得到成功传承,主要依靠其民族文化而决定的设计理念、忧患意识造就的创新和环保意识,以及注重学习对新生力量的培养这三大内因。研究认为:文化的传承不仅需要理念的宣传与推广,还需要在设计上找到传统与现代产生碰撞的契合点,使之更适合现代人的审美眼光与生活习惯。

包袱皮;传统文化;日本设计;日式风格;文化理念;文化传承

随着时代的变迁、经济的发展,以及物质生活的丰富,中国古代的包袱皮已淡出人们的视线,而从中国古代传入日本的包袱皮这一传统包装形式在日本却依然风行。叶秀华[1]及李曙[2]等就“包袱皮”的历史渊源及“包袱皮”这种文化如何上升到国民普遍文化做了阐述,但较少涉及包袱皮在文化理念和使用方式上的推广,花色纹样、材质、结构形式上的创新等方面研究。本研究就包袱皮包装形式近20年来在日本风行这一事件为例进行分析,可以发现在本土文化的传承与创新方面,日本摸索出了许多有益的方法和经验,值得学习、借鉴与思考。

1 包袱皮的历史来源

1.1 包袱皮在日本的历史渊源

包袱皮在日本被称为“风吕敷”(Furoshiki),是东方国家古代特有的一种包装形式。其最简单的定义是“用来包裹物品的布”,以丝绸或棉织物为面料,以方形、长形最为常见,尺寸长到130 cm、短到45 cm不等,可以随意包裹除液体之外任何形状的物品[3]。

日本用布包裹物品,最早可以追溯到距今1 300多年前的奈良时代,是正仓院用来包裹贵重字画和传统舞乐的服装道具的翡翠色丝棉布,之后日本人就有用布来包裹贵重物品的习惯。早期被称为衣包、平包,在室町时代被称为“风吕敷”,名称来源于日本的洗浴文化。日语中“风吕”的意思为“洗澡”,日本民俗学家柳田国男在《风吕的起源》中指出“风吕”可能来源于6世纪前出现在岩洞中进行的原始蒸汽浴,因为日语“风吕”与“岩洞”的发音很相似。随着佛教东渐,洗浴文化在日本得到长足发展,奈良时代在东大寺等地开始出现用于僧人斋戒沐浴、并向民众开放的浴堂,10世纪左右开始出现了以营利为目的的“钱汤”。到了室町时代随着武家文化的兴盛,武士和贵族在沐浴之后开设酒宴,带有娱乐性质的“钱汤”在满足人们洗浴需求的同时成为重要的社交和娱乐场所。来洗澡的高官贵族为防止衣物和别人混淆,都自备一块带有自己家族徽志的布,将各自的衣物包裹起来用以区分。后来,这种做法流入民间,普通百姓在洗澡时,也使用包袱皮包裹衣物,渐渐就演变为包裹一些日常的物品,包成手袋形式提在手上或者包裹礼物送给亲朋好友[4]。

1.2 包袱皮在中国的历史渊源

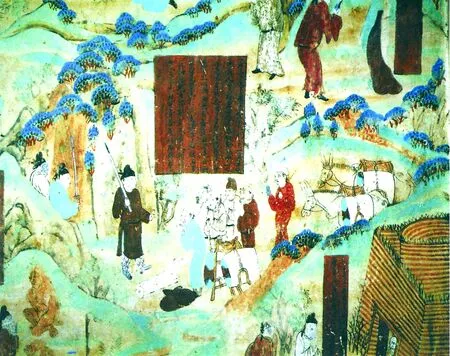

有学者认为包袱皮最早源于中国,因为日本最传统的包袱皮纹样即是有“唐草”之称的蔓草纹(图1)[4],此类纹样原产于埃及,后由丝绸之路传入中国,唐代经由朝鲜半岛传入日本。另一方面,中国的考古发现及古代文学作品中亦可证实包袱在古代中国的存在。例如绘于盛唐,与奈良时代几乎同时期的敦煌莫高窟第45窟南壁的“胡商遇盗”(图2)[5],清晰地画着商人遇到强盗,吓得把随身包袱扔在地上,苦苦祈求的情状,由此可知在当时包袱皮即已出现。而红楼梦第五十一回,袭人因母亲病重急着回家探望,王熙凤交代“叫他穿几件颜色衣服,大大的包一包袱衣裳拿着,包袱要好好的……”临行前特意查看她的穿着行头,见袭人“只得一个弹墨花绫水红绸里的夹包袱”,凤姐又命平儿“把一个玉色绸里的哆罗呢包袱拿出来”换上——唯恐包袱不够档次失了贾府的身份[6]。可见在古代中国,包袱皮不仅是极为常见的日常用品,而且其材料的质地与花色还是财富、权势、身份的象征。可惜从民国之后,包袱皮就逐渐淡出了人们的生活,现代生活中再难觅踪迹。包袱皮一直沿用至今,并让它在岁月里沉淀发光的,最终是邻邦日本。在笔者看来,能够对传统事物传承、发展并最终使之形成为一种文化,在今天具有更为重要的现实意义。

图1 唐草纹包袱皮Fig.1 Furoshiki with flower design in Tang dynasty

图2 敦煌莫高窟第45窟南壁“胡商遇盗”Fig.2 “The Hu Trader encounters robbers” on the southern wall in Mogao Caves

2 包袱皮的文化内涵

包袱皮看似微小,却是一种东方文化的缩影。日本设计师浅叶克己认为:如果说重、硬的皮质包代表西方的包装用具,那么轻、软的布质包袱皮则代表了东方。材质尽管柔软却经得起长时间的反复使用,虽然只是一块方形布,但花色丰富多样,而且可以随着包裹物形状的不同,产生变化无穷的包装与打结的方法,每种结法造型各异,到目前已有袋包、西瓜包、合起包、掩盖包、双结包等近200种结法,根据物品形状的不同而选择不同的包扎法,既可以作为美观的礼品包装,又可方便提拎携带,真正实现了实用与美化并存的效果(图3)[7]。同时这块包袱皮也不仅局限于一种用途,只要大小合适,似乎做什么都可以:襁褓、披肩、桌布、包头,甚至野餐布……可谓经久耐用,以一当十,变换自如。更妙的是用完后折叠起来放入口袋就不见踪影。这样一块看似没有什么体积,材质又相当简单的布,虽然不像皮包或木盒那般厚重有型,但正因它的轻薄、柔软,使它可以自如地顺应着被包裹物变化造型,变幻出令人目不暇接的结法,几乎能做到无所不包。这与东方以柔克刚的哲学思想不谋而合:东方文化认为至轻至柔的“气”是构成宇宙的元素。“气”无迹可循、无形可考,却能形成宇宙的万事万物,包括被称为万物之灵的人;在东方哲学中,人与自然具有同一性,只有人的意志、目的和理想与自然相和谐,人的生命才能获得与自然共存的价值。所以人对待自然的态度不是征服与支配,而是顺应和融合。就像包袱皮对于被包裹物那样,不是强制对方符合自己的形态,而是以顺应的姿态与之合二为一。这种“形随机能而走”的简化与克制的设计主张亦成为以后日本设计的一个重要特点。同时,布的正反两面彼此对立,却又互为衬托,在包裹过程中相互转化达到统一和谐的状态,正符合东方的阴阳二元论;可以多次反复使用的特点,也体现了东方文化中“敬天惜物”的美德。不论是从传统文化的传承还是从环保的可持续发展的角度,这种低碳环保、一物多用的传统之物在白色污染不断恶化,能源危机日益严峻的今天,都有足够的理由被重新重视和推广。

图3 包袱皮结法造型Fig.3 Structure modeling of Furoshiki

3 日本在包袱皮上传承与创新的体现

3.1 文化理念上的推广

2004年日本在“八国峰会”上提出的“3R倡议”,即减少废弃物(Reduce)、重复使用(Reuse)和回收利用(Recycle),以加强资源的有效利用[2]。以包袱皮替代塑料袋,正是实现节能减排的一种途径。日本是世界上垃圾分类最为严格的国家,即便如此,日本人生活中最常见的购物袋每年也能制造出60万t的垃圾;同时,由于日本人非常讲究礼仪,在答谢或问候亲朋好友的时候,喜欢互赠一些礼品,这些礼品根据场合的不同,大小不等、形状各异,但无论什么样的礼物,大多数情况下都具备精美包装。这些包装如果都是一次性的则将造成巨大的资源浪费。为了有效减少这两类垃圾,近十几年,日本政府大力宣传与推广包袱皮文化,专门成立了包袱皮文化研究所,与全国各地的企业、学校、博物馆联合举办多场包袱皮展览,以政府推广的形式使这种传统文化被民众了解和接受。许多民间画廊也积极举办环保主题的设计展,其中G8画廊与GG画廊于2006年4月在CREATION GALLERY G8举办的企划展,就是邀请24位设计者创作,然后进行销售和展示的包袱皮专题展。这些展览的目的是让民众了解到传统包袱皮的多样、精彩与便利,从而产生好感、愿意使用。

3.2 使用方式的推广

自2001年日本包袱皮全国协会在京都成立以来,在日本各地设立包袱皮教室,由专门技师教授包袱皮的结法,大受民众欢迎。截至2011年11月,已经有超过100家加盟机构,在日本全国传播“包袱皮文化”及举办“叠包袱皮全国大赛”[8]——教会使用方法这一点在整个传承过程中非常重要。传统文化大都来源于日常生活,其失传的原因,绝大部分是由于随着社会经济的发展,传统古老的事物无法完全适应新的时代,人们在生活中对其使用乃至接触越来越少,逐渐生疏而造成的。传统文化如果没有真正融入日常生活,就无法形成真正持久的生命力。因此,教授现代民众学会使用古老的方法,令其有能力和兴趣在生活中进行尝试使用,才是使传统文化得以传承的行之有效的方法。

3.3 运用再设计吸引年轻人的关注与喜爱

日本人清楚,如果只有老年人本着怀旧的意愿去使用包袱皮,是无法真正实现传承的目的,只有在传统的基础上创新,使其得到年轻一代的喜爱与接纳,才能令传统永葆活力。为了吸引年轻人使用,日本包袱皮全国协会及各种包袱皮厂商鼓励设计师在样式、花纹上出新,同时举办各种亲子活动,让孩子从小就接触并喜爱包袱皮。为了让样式、花色更符合年轻消费者的审美,从2012年开始,该协会每年设立包袱皮设计比赛,奖励设计优秀者,以此吸引众多年轻设计师参与到包袱皮的设计中,为这项传统包装形式注入了时尚年轻的活力。这项设计不仅吸引了众多年轻设计师,而且许多日本国内大师级的设计师,如胜井三雄、福田繁雄、永井一正也加入了设计包袱皮的行列。

3.4 创新上的具体表现

3.4.1 花色纹样上的创新

传统包袱皮纹样以唐草纹、芦苇纹、飞鹤纹、飞雁纹、龟甲纹、三角形“子母”鳞纹、扇面“立涌”纹等为主,如图4(a)[9]所示;现代设计则加入了平面构成、符号设计、卡通动漫、现代印染及名家字画等多种元素,配色上也更为活泼大胆,如图4(b)[7]所示。众多的服装设计师和视觉艺术家也加入包袱皮纹样设计行列,如无印良品首席设计师原研哉更是别出心裁地将各种包袱的结法,按步骤直接手绘在包袱皮上。看似简单直白,却人性化地解决了部分人记不住步骤的使用难题。

图4 传统和现代包袱皮纹样及设计Fig.4 Traditional Furoshiki patterns and modern Furoshiki design

3.4.2 材质上的创新

图5 聚氨酯材质的传统包袱皮式电脑包Fig.5 Computer bag of traditional Furoshiki type made with polyurethane material

传统包袱皮的材质多以天然的棉和丝绸为主,现代设计则增加了一些由新科技带来的新型材料,使之更具环保特点或更适合包裹有特殊保护需求的物品。如从回收的PET饮料瓶中提取出的纤维织成的面料。再比如东京的家居创意工作坊“9brand”设计的传统包袱皮式电脑包,面料中采用的是聚氨酯,具有透气、防菌和防水的作用,柔软厚实,可以给笔记本电脑提供很好的保护(图5)[7]。而由“朝仓染布株式会社”对染色技术不断创新研发出的具有伸缩性吸水速干的现代材料做成的“可运水包袱皮”(图6)[7],所用的材质如同荷叶,即使泼水亦不会渗透打湿,创造性地打破了包袱皮不能包裹液体的禁忌。

图6 朝仓染布株式会社研发的“可运水包袱皮”Fig.6 “The Furoshiki which can carry water” invented by Asakura Dyeing Cloth Company

3.4.3 结构形式上的创新

结构上的创新主要针对一部分因快节奏的现代生活而没时间每次重复繁复包法的消费者,这种快餐式包袱皮的设计同样基于新型材料的运用。传统的包袱皮只是一块方形布,靠不同包扎方法实现包裹的目的,而现代包袱皮则在此基础上加入了立体构成的设计,通过裁剪使其既保留了原有平面化、易清洗的特点,又具有无需复杂程序即可快速成型使用的优势,使一部分希望更简单方便的用户可以轻松地使用,例如:日本设计师北条崇设计的这款Akanbe(图7)[7],选择毛毡面料进行剪裁,毛毡的挺括性可以使之依照折痕轻易折叠起来成为一个有型的手提袋。在提手设计上多了两面可爱的笑脸,显得年轻俏皮,如果将它摊开,它又会变成一张毡垫,野餐时可以将它铺在地上,防潮又方便。再比如日本设计师金山元太和金山千惠设计的这款手提袋式包袱皮(图8)[7],两个提手部分加入磁性材料,将东西放在里面像包袱一样打个结,再将提手两边合起来就可以了,因为磁铁即使将手提袋放下也不会散开。值得一提的是,这款包是用双层棉布缝制的,两面颜色不同,可以依照心情、搭配不同服装来选择。在兼顾环保和时尚之余,更融入了精致细节的生活品质。可见,日本的设计是以人为本,针对不同的人群需求来进行,这使得设计在更具有市场竞争优势的同时,也最大限度地扩大了包袱皮的使用人群。

图7 毛毡面料易折叠式包袱皮Fig.7 Folding Furoshiki with woolen fabric

图8 提手自带磁铁式包袱皮Fig.8 Furoshiki whose handle is equipped with magnet

4 日本传统文化成功传承的内因

4.1 民族文化决定了设计理念

日本重视传统文化,珍惜辛苦学习与发展出来的每一个文化体系。日本极为看重一种称为“绊”的人生美学,“绊”是一个日文汉字,翻译成中文有两层意思:一是羁绊,二是纽带。日本的传统手工艺匠人如禅定修行般日复一日地坚持重复传统工艺的制作,是因为他们拥有强烈的使命感,要将先驱们的传统技艺传递给后人,这种使命感就是传统的绊;而现代设计师对于传统文化执着的坚持也是绊。正是这种绊,带给继承者跨越时空的精神性,在这种精神性中,人的行为方式、思考习惯等,被赋予了拥有历史感的存在意义。这是传统的价值,也是其得以继承的根本。

4.2 忧患意识造就创新与环保的设计

由于日本是一个资源相对匮乏的岛国,“二战”后加工出口几乎成了维持国家生计的重要经济来源,设计的优劣直接影响到国家的经济命脉,因此对于日本而言,设计是民族生存的手段。只有在设计上保持不断创新,才能持续葆有超强的市场竞争力。所以政府对于设计极为重视,自上而下地实行了一系列有利于设计发展的政策和措施,使日本的设计行业得到长足发展。同时,这样的地理环境也使得自古以来日本在民族心理上就具有浓郁的忧患意识和深重的危机感,这种本能使日本的设计师形成了常态的环保思维方式和社会责任感,在设计中会自觉考虑到环保因素,将生态保护引入到设计思维过程中,使设计尽可能节省材料、减少废弃物、节约资源和能源、易于回收和再循环。而这种大处着眼、小处着手的设计理念,完全符合现代绿色设计的国际趋势。更重要的是,设计始终秉持实用的理念,强调设计以人为本,设计的目的是为了更好地满足人们生活实际需要。包袱皮的再设计就充分体现了环保、创新、以人为本的特点[10]。

4.3 善于学习,注重新生力量的培养

作为“二战”的战败国,日本的现代设计经历了初期的单纯模仿美国式商业主义设计模式和德国式理性主义设计模式,在汲取西方设计精髓的基础上结合本民族的文化,并使之融会贯通,走出了一条拥有自己风格特点的设计之路[11]。“二战”后日本设计的发展,用理论界的划分至今已历经三代以上。从早期带有促进国家经济和产业复兴的理想主义色彩的先驱一辈,到20世纪八九十年代商业化的空前繁荣催生的一批以个人风格扬名业界的明星设计师,以及随着泡沫经济的破裂更加关注内心情感和现实诉求的年轻一代,日本设计师之间的代际传承既脉络清晰,又互相保持明显的差异。每一代人的积累与变革,都是为下面的新生代培养积蓄力量。从包袱皮的设计推广模式中也可以看出,无论是设计协会举办的赛事,还是企业开发新的产品,都刻意吸引、鼓励年轻设计师的参与,这一方面对于设计新生代具有非常正面的鼓舞作用,另一方面也为设计注入更多元、更新鲜的活力。

5 结 语

日本的设计虽是在学习欧美的基础上发展起来的,但并没有对西方亦步亦趋,而是保持了本民族的文化与特色。他们用几十年的时间走完了西方近一个世纪的发展路程,并以其独有的日式风格在国际设计领域占有一席之地,正是由于吸收外来文化的同时,更强烈地意识到弘扬本民族文化传统的重要性[12]。总结包袱皮在日本风行的经验可知:传统文化要得到传承,不仅需要理念的推广和形式的承袭,还需要与现代设计产生碰撞,找到传统与现代的契合点,使之更适合现代人特别是年轻人的审美眼光和生活习惯,这才能促使传统文化真正在现代人的日常生活中“复活”。当下,对本土文化的认同已经成为了现代设计的一种趋势。学习日本设计在这方面的经验和长处,师夷长技以自强是本研究的目的,也是今后努力的方向。

[1]叶秀华.浅谈日本的“风吕敷”文化[J].中国校外教育:理论,2008(6):209. YE Xiuhua. On the culture of the Furoshiki in Japan[J]. Education for Chinese After-School: Theory,2008(6):209.

[2]李曙.从“风吕敷”谈包装中的“低碳设计”[J].艺术·生活,2011(1):59-60. LI Shu. “Low carbon design in packaging” from “Feng lu”[J]. Art · Life,2011(1):59-60.

[3]王念之.话说日本的“风吕敷”[J].日语知识,2000(2):29. WANG Nianzhi. Said Japan’s “Furoshiki” [J]. The Knowledge of Japanese,2000(2):29.

[4]杉浦康平.造型的诞生[M].北京:中国青年出版社,1999. SHANPU Kangping. Birth of Modeling[M]. Beijing: China Youth Publishing Group,1999.

[5]赵声良.艺苑瑰宝·莫高窟壁画与彩塑[M].兰州:甘肃教育出版社,2007. ZHAO Shengliang. Art Treasures · the Mogao Grottoes Murals and Painted Sculptures[M]. Lanzhou: Gansu Education Press,2007.

[6]曹雪芹.红楼梦[M].上海:上海古籍出版社,1996. CAO Xueqin. The Dream of Red Mansion[M]. Shanghai: Shanghai Ancient Books Publishing House,1996.

[7]宫井株式会社.风吕敷的知识[EB/OL].[2015-09-18].http://www.miyai-net.co.jp/furoshiki/index.html. Miyai Corporation. Knowledge of Furoshiki[EB/OL]. [2015-09-18]. http://www.miyai-net.co.jp/furoshiki/index.html.

[8]陈避芳.包袱布里有乾坤[J].山东纺织经济,2013(12):73-75. CHEN Bifang. The burden of Bree has the universe[J]. Shandong Textile Economy,2013(12):73-75.

[9]片野孝志.日本传统纹样名典举隅[J].王明增,译.装饰艺术,1987(2):40-52. KATANO Takashi. Japanese traditional pattern of code[J]. Translated by WANG Mingzeng. Decorative Arts,1987(2):40-52.

[10]张延辉.日本设计自然极简的美学特点[J].美与时代,2011(10):61-62. ZHANG Yanhui. The aesthetic characteristics of Japanese natural minimalist design[J]. Beauty and Times,2011(10):61-62.

[11]陈红.日本平面设计与传统文化的融合[J].文教资料,2006(11):74-75. CHEN Hong. The integration of Japanese graphic design and traditional culture[J]. Data of Culture and Education,2006(11):74-75.

[12]郝灵生,鲁微微.浅谈日本设计[J].大众文艺,2011(16):63. HAO Lingsheng, LU Weiwei. Japanese design[J], Art and Literature for the Masses,2011(16):63.

Inheritance and Innovation of Japanese Culture form Perspective of Furoshiki Design

LI Fang

(College of Art, Soochow University, Suzhou 215021, China)

In Japan, the culture of Furoshiki has been well preserved and developed. Japan has accumulated rich experience in terms of inheritance and innovation of cultural deposits, environmental protection concept, visual effect and material aesthetics. This paper attempts to explore the historical origin of such traditional packing form in Japan and China and analyzes its cultural connotation. Besides, this paper probes into the causes for the fact that Furoshiki has been in fashion again in Japan during the last two decades from the perspective of generalization of cultural concept and application method, color, pattern, texture and structure innovation, and sums up three reason why Japanese culture can be successfully inherited: design philosophy decided by national culture, innovation and environmental protection awareness resulting from the awareness of unexpected development and paying attention to learning and cultivating new emerging forces. Thus, it is believed that culture inheritance not just needs idea publicity and promotion, but also needs to seek the integrating point of traditional and modern in design so as to better adapt aesthetics and life style of modern people.

Furoshiki; traditional culture; Japanese design; Japanese style; cultural ideas; cultural heritage

2015-09-18;

2015-11-14

江苏省高校优势学科建设工程资助项目(苏政办发〔2014〕37号)

doi.org/10.3969/j.issn.1001-7003.2015.12.010

TS941.3

B

1001-7003(2015)12-0048-06 引用页码: 121202