旗袍外廓型变化与流行内衣的关系研究

——以英国V&A博物馆的几件旗袍藏品为例

刘 瑜,邵 旻

(1.东华大学 服装及艺术设计学院,上海200051; 2.上海戏剧学院 舞台美术系,上海200040)

历史与文化

旗袍外廓型变化与流行内衣的关系研究

——以英国V&A博物馆的几件旗袍藏品为例

刘 瑜1,邵 旻2

(1.东华大学 服装及艺术设计学院,上海200051; 2.上海戏剧学院 舞台美术系,上海200040)

以世界著名的艺术设计博物馆——英国维多利亚及阿尔伯特博物馆(V&A)所藏中国旗袍实物为例,研究从20世纪20年代至60年代的近半个世纪以来,女性旗袍的外廓形及其他特点变迁,并结合其间中国女性内衣所经历的三个典型阶段(束胸阶段、天乳阶段和夸张阶段)及所穿内衣的明显变革,探讨旗袍与内衣的相互关系,尤其是其外轮廓造型与流行内衣的密切关系。即20世纪20年代女性的束胸习俗造就了旗袍平直宽大的外部造型;20世纪30年代“天乳运动”后的健康内衣,勾画出了旗袍流畅自然的外轮廓线;而20世纪50年代以后的旗袍,则在西式流行内衣的影响之下呈现出非自然的夸张外轮廓。研究进一步揭示中国女性的思想观念、身体意识及内衣穿着,对旗袍流行款式的影响。

旗袍;内衣;束胸;天乳运动;廓形

从中国旗袍的发展变迁来看,虽然经历了满人袍服、清代旗装袍、民国旗袍、港台旗袍和当代旗袍等几个阶段,但其大规模流行则是从20世纪20年代到60年代末期,共约50年时间。其中在20-40年代期间为中国民国女性普遍穿着,1949年以后的20多年间为中国港台及部分海外中国女性普遍穿着。这段时间旗袍得到了长足的发展,也在世界范围内引起了广泛的关注和认可,是最为世人熟知的中国旗袍的典型代表。此近50年间,旗袍的外廓型及部分细节亦发生了较大变化。这些变化,主要由于不同时期的服饰流行潮流、设计风格、技术方法、生产水平等所决定的。这也是目前通常的研究之出发点,目前所见的绝大部分关于旗袍的历史演变的研究,均从以上等因素方面来探讨和阐述其变化之根源,即认为这些指标直接决定了旗袍的外形和风格。

但由于受传统思想所致,中国女性着装受传统礼教和身体意识的影响巨大。因此,身体意识观念的变化,以及基于观念变化的内衣变化,对女性服饰外观的影响尤其不可忽视。可以说,旗袍的流行变化,除了上述等通常认为的因素外,其与女性所穿内衣的关系密不可分。鉴于此,本文以20世纪20-60年代的中国女性旗袍为对象,并以英国伦敦维多利亚及阿尔伯特博物馆所藏中国旗袍实物为例,比较不同时期旗袍实物之廓形细节,并结合不同时期流行女性内衣的变革,探讨其外轮廓造型与所穿内衣之间的关系,就这一目前尚未为学界所关注的问题进行创新性研究。

1 旗袍外廓型变化及其特点

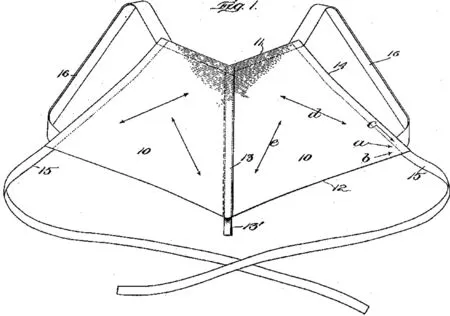

本文以作者在英国维多利亚及阿尔伯特博物馆访学期间所见旗袍为例。维多利亚及阿尔伯特博物馆(Victoria and Albert Museum),简称V&A博物馆,是规模仅次于大英博物馆的英国第二大国立博物馆,也是世界上最著名的艺术设计博物馆之一,以专门收藏美术品和工艺品为特色,其纺织艺术品收藏在世界范围内也是首屈一指,并于2013年建有专门的收藏和研究中心。本文中所讨论的旗袍均来自V&A博物馆的中国部,穿着时间为20世纪20、40和50年代,地点来自中国大陆和香港地区[1],如图1(笔者绘制的实物复原图)所示。

图1 V&A博物馆所藏20世纪中国旗袍Fig.1 Chinese cheongsam from the 20th Century preserved at Victoria and Albert Museum

图1(a)为20世纪20年代旗袍,来自中国内地。此款旗袍整体造型平直,长度到小腿下部,袖长过肘,袖下摆呈喇叭形,为20年代典型的倒大袖款式。袍身无省道,几乎无收腰,侧缝线条亦呈喇叭形。图1(b)为40年代旗袍,一件为红底金鱼图案,及地长度,有金鱼形状的盘扣装饰于领口、侧门襟等部位,与面料上的图案呼应;另一件为黑底花旗袍,长度约为小腿肚位置。此两件旗袍均来自中国内地,共同的款式特点是无袖,在胸部有省道,侧缝线条在腰部有明显收量,形成类似腰省的效果,体现出自然的三围落差,过渡线条流畅。图1(c)为50年代中国香港旗袍,一件为绿色精纺羊毛薄料,黑地丝质薄葛做边饰,上刺绣菊花图案。另一件为浅紫色软缎材质,上有红色绣花装饰。此两件旗袍的共同款式特点是,下摆长至到小腿中部,且三围落差极大,胸腰臀的收放量非常明显,外轮廓曲线起伏大而凸兀。从图1可以明显看出,旗袍在不同时期的外轮廓造型有很大差异。20世纪20年代旗袍衣身部分没有任何省道应用,因而整体外观平直,较为宽大,为平面造型。30年代旗袍则开始在胸、腰等关键部位利用省道等新技术,造型开始变得比较立体,但总体三围过渡流畅,且比较自然,符合东方女性的体形特点[2]。50年代以后,旗袍造型愈发立体,完全呈现出类似与西方女性服饰的极力夸张胸、腰、臀部曲线落差的造型特点,三围落差很大[3],从视觉效果来看,甚至有些凸兀,偏离了东方人体的自然形态。

旗袍流行的近半个世纪,是中国社会急剧变革、中国女性身体观念发生巨大转变的半个世纪,是中国女性从封建传统观念束缚中挣脱、到得到充分的自由和解放的时期,呈现出女性意识、身体意识和服饰观念的巨大变革,其间女性所着内衣亦经历了多次重大变化。其变化可以归纳为3个典型阶段:第一阶段为20世纪20年代的近10年,也可以称为“束胸”时期,即通过内衣来绑住胸部,使其呈现出非自然的平面状;30-40年代为第二阶段,称为“自然”时期,即民国女性的“天乳运动”后,女性不再约束胸部,而开始穿戴健康自然的西式胸衣(图2),使胸部呈现自然健康的状态;第三阶段为50-60年代的“夸张”时期,受西方主流时尚潮流的影响,女性通过穿着夸张胸部的“锥形”胸衣(图3),或者同时具有束缚腰部和夸张胸部的紧身胸衣等新式内衣,通过外力来夸大身体曲线落差,以达到塑造更加完美体形的目的[4]。

图2 20世纪30年代后逐渐被中国女性所接受的西式胸衣Fig.2 Western brassiere accepted gradually by Chinese women after 1930s

图3 20世纪50年代后开始流行的锥形胸衣Fig.3 Cone-shaped brassiere which started to become fashionable after 1950s

2 旗袍外轮廓与内衣的关系

2.1 20世纪20年代

中国传统文化以为,女性的身体及主要特征应该是隐蔽的、不宜外露的。因此自宋代以来,缠足和束胸之风尚开始盛行,此种风潮一直持续到民国初期。传统的女性束胸方式主要有两种,分别是束带和肚兜。胸部束带是一种窄形的布条,数米长,为棉布或丝绸质地,在胸部环形缠绕以达到束胸目的。肚兜则是中国传统内衣服饰品类之一,其历史可追溯到先秦时期,也可起到束胸的效果。清末民初的肚兜一般为菱形,上有带,穿时套在颈间,腰部另有两条带子束在背后,材质以棉、丝绸为主。1919年的“五四运动”引发各种新思潮进入中国,民众的思想和观念发生了巨大变革。但是这些开放的民主风气已经让女性停止了缠足,却并没有停止束胸。这种所谓的“平胸美学”之思想,在民国初期仍然盛行,此时开始流行一种被称为“小背心”的女性内衣,这种内衣款式与马甲相似,但是极为紧小。其前片开口处缀有一排密纽,将胸乳紧紧扣住,这种紧胸的布背心将女性的胸部捆得紧紧的,因此从最终效果来看,小背心与束带、肚兜一样,都以束缚女性胸部为目的,也可以说,此时的女性仍然以平胸为美、平胸为尚。到20世纪20年代末期,时髦女性已经开始接受西方的时尚生活方式和时尚产品,比如烫卷发、穿高跟皮鞋、戴西式小金表,这些时髦之举在民国的大都市可以说比比皆是,但女性的束胸现象仍然是一种普遍存在。

与紧小的小背心、束缚的胸部曲线一致的是平直宽大的旗袍。20世纪20年代旗袍的整体风格朴素、保守、简洁。外轮廓较为宽松,而长度较长,一般到脚踝。袍身较宽大,下摆宽,后期略微收腰。袖口宽大,呈倒喇叭形状[5]。面料素雅,装饰工艺简单,只做简单的边饰,而没有繁复的镶嵌滚绣等传统工艺。此时的旗袍虽然已经不是清代旗装袍服,但与后来的改良旗袍相比,其革新之处还是很有限的,仍然是东方平面服饰技术的产物。不收胸省和腰省的旗袍,前衣片呈平板式,与束胸胸衣相配。在束胸的女性身体外穿上这样的旗袍,其整体的形态仍然是扁平的。传达出的女性形象有着一种刻意不突出性别的“纯真”气质,符合中国人传统的“无欲”思想。

2.2 20世纪30-40年代

20世纪20年代末开始的“新生活运动”后,社会各界开始呼吁更加健康的生活方式。1927年7月国民党广东省政府颁布了禁止女子束胸案:“限三个月内所有全省女子,一律禁止束胸……倘逾限仍有束胸,一经查确,即处以五十元以上之罚金,如犯者年在二十岁以下,则罚其家长。”1929年国民党中央政府颁布了禁止束胸的命令:“妇女束胸实属一种恶习,不但有害个人卫生,且与种族优盛有损。”1932年,时任军政部长的何应钦也曾指出:“束胸、缠足、高履,妨害健康,尤宜严禁。”禁止女性束胸的“天乳运动”由此展开。到20世纪30年代,女性逐渐摒弃束胸的旧俗。人们从守旧的社会观念中走了出来,更多新鲜的、新奇的思想观念一下子涌了过来,传统的社会审美标准此时受到了极大挑战。“天乳运动”改变了女性的身体外貌,亦改变了女性的服饰观念。此时西方女性流行穿着的胸衣是一种无后背式胸衣,在基于19世纪末期发明于法国的现代胸衣之基础上,由美国女性克劳斯贝(Caresee Crosby)改良而成,并于1914年获得专利[6]。这种无后背胸衣,其款式特点是有两边各有一条肩部条带联接衣片的上部和侧底部,另有条状蕾丝环绕胸部底边,并于前胸部扎系而成。这是一种可适应不同体形、并适用于多个场合的西式革新式胸衣,甚至可以在女性运动时穿着。其特点是轻、软、舒适,同时对胸部有良好的支撑和保护作用,并使胸部呈现出自然的状态。这种西式胸衣在20世纪20年代末期已经进入中国,被称为“义乳”,但由于保守的思想观念而一致没有得到应用。直到30年代,一些走在时尚前沿的女明星、女名媛们成为了先行者,并引领了西式内衣在当时的流行之风潮。到了40年代西式内衣已经几乎为所有城市女性所接受。

新式内衣的普遍穿着,亦影响和改变了旗袍的设计、制作和穿着。胸围测量,成为定制旗袍不可忽视的必要步骤之一,也是旗袍是否合身的关键之一。因为胸部的不再束缚,使得胸围成为重要的围度尺寸,而胸部造型的舒适、美观也是考察旗袍制作者手艺的重要指标。但是从技术层面而言,以平面裁剪为核心的中国传统服饰,无法达到对人体立体形态的展示效果,因此西方服饰技术的引入成为必然。一系列的技术改良在20世纪30年代得到了广泛应用,使其整体风格性感、时髦和优雅。腰身收紧,衣袖窄小,整体造型十分贴体,突出女性身体曲线。改良后的旗袍外形更加合体而性感。从技术工艺上来讲,此时的旗袍除了肩袖部分仍大多采用连身平直结构外,衣片处理则大量采用西式造型方法,出现了前后身片的省道、长袖旗袍的腋下分割(开刀)等处理余缺的结构,省道使服装从原来平面的前后两片叠合的二维空间构成方法中脱离出来,服装由平面性的结构转变成追求三维空间的立体结构[7]。旗袍因此更加称身合体,正迎合了当时女性开放的观念。总之,加入西式服饰技术的改良旗袍,使得传统的中国旗袍呈现出了从未有过的立体形态,这也是中国女性形象历史上的一次重要变革。

2.3 20世纪50-60年代

20世纪50-60年代的中国香港,虽然旗袍是女性的最主要日常着装形式,但西方时尚在此时的香港有着主导的地位。战后全球经济迅速发展,人们的生活水平、物质水平均有较大的提高,也有了更多装扮自己的闲暇时光和金钱。由迪奥所创造的“新风貌”出现于二次世界大战以后,其特点是收紧的腰部、宽阔的裙子、长至小腿的大摆。整体外形优雅[8],十分有女人味。这种娇柔、优雅、高贵而性感的全新面貌,继续在20世纪50年代征服着西方世界的所有女性。而此时的西方流行内衣则很好地配合了这种强调三围落差的服饰外轮廓造型,主要流行内衣为锥形胸衣、紧身胸衣两种。锥形胸衣是一种顶部有尖角的夸张胸部的胸衣,由于胸衣使用了转圈式连续缝制的方法制作,并且在胸衣的罩杯顶点处使用填充物,从而塑造出尖尖的呈锥形的胸部。这种胸衣早在20世纪30年代就出现了,但是在50年代尤其流行,欧美女性穿着普遍。紧身胸衣则是一种更加夸张和美化体形的内衣品类,20世纪50年代的紧身胸衣在胸部造型上与锥形胸衣无异,也是使用连续的圆圈式缝线,塑造出呈圆锥形的胸部形态。而两者之间的差异则在于紧身胸衣加长了胸衣的下部,使其直达腰腹部位置,并通过多片式的剪裁、附加的条状金属等材料、多层次密集纳缝等方式,束缚人体的腰腹部,以达到缩小腰围尺寸、平复腹部线条的作用。其实无论锥形胸衣,或是紧身胸衣,都是一种非自然的夸张式内衣,旨在通过内衣轮廓的夸张来塑造所谓理想的身体。

从历史沿革来看,20世纪50年代以后的香港旗袍还是海派风格的延续,其温婉和优雅气质不改。但由于西方潮流的影响,港派旗袍与民国旗袍还是有很大的差异。从款式上来看,其中比较突出的特点是旗袍的三围落差较以前明显,即收腰加强,而臀部和胸部比较夸张,在廓形上追求斜肩、圆臀及窄小的腰部。从侧面看三围之间的过渡凹凸明显,而不似民国旗袍那样流畅和自然[9]。臀部造型则有一定的夸张之势,形成了细腰、丰臀的夸张视觉效果。这种突出三围落差的款式特点几乎与迪奥的“新风貌”一脉相承,旨在塑造成熟、优雅、高贵而性感的都市女性。而这种旗袍外形的变化,与流行内衣的关系重大。可以说,此时流行的尖角形状胸衣,在很大程度上影响了,并最终成就了旗袍的外观廓形。正是由于这种尖锥形胸衣的流行,旗袍从外观形象上更加突出了女性的胸部形态,胸部造型也呈现了从未有过的坚挺和丰满。长期受西方殖民统治的香港,由于特殊的社会政治和文化形态,形成其特色的时尚风潮[10]。它一方面保留中国文化的传统元素,并希望加剧这些有象征意义的符合来区别于西方时尚。另一方面,又由于对西方时尚的近距离接触,而对其充满了向往和好奇。因此香港旗袍穿着于西方最流行的内衣之上,虽是旗袍,但外轮廓却已经变了样子,以极力夸张和突出的外轮廓线条,附和着西方主流的女性服饰审美之标准。

3 结 语

20世纪20年代的旗袍,主要基于清代女性袍服的模式,宽大厚重的外形完全遮盖了人的身体,女性的束胸习俗,与旗袍平直宽大的外部造型极其符合。30年代以后,西式胸衣大规模推广和广泛被接纳,不仅改变了传统中国女性的身体意思,也改变了旗袍的外廓型。健康自然的西式“义乳”勾画出了旗袍流畅自然的外轮廓线,这也是中国旗袍的第一次西化,让民国女性无论身体或是思想都从传统束缚中解放出来。50年代以后的旗袍,则从中国大陆转移到了海外,中国香港是其主要的流行地之一,独特的社会形态,使得旗袍再一次地西化。在锥形胸衣和紧身胸衣的塑造之下,女性的身体呈现出符合西方审美习惯的完美,大落差的三围尺寸使旗袍直白地展现出了女性重要特征曲线,这样的女性服饰美感的展示,符合当时的西方主流时尚。

旗袍外形及其他细节的变化,是学界常常讨论和研究的话题,不过长期以来,更多地关注设计、技术、材料,流行文化等的影响作用。而事实上,作为外衣的旗袍,其外观、风格等之变化,与所着内衣关系密切。从本文的案例分析可以看出,内衣选择对女性外衣造型轮廓的塑造,甚至整体外部服饰形象中所的重要作用。

旗袍大规模流行的50年,恰好是中国社会变革的时期,对女性而言,则是其从封建传统观念束缚中挣脱、到得到充分的自由和解放的时期,女性思想观念出现了一系列重大变革,包括身体观念和意识的变化,无不影响着女性的日常生活,其中就包括女性的内衣选择。可以说,50年间旗袍的外轮廓等形象变化,反映出女性内衣的流行选择变化,更是中国女性思想观念变革的印证。

[1]威尔瑞提·威尔逊.中国女袍[M].伦敦:维多利亚及阿尔伯特博物馆,2001:91-99. WILSON V. Chinese Dress[M]. London: Victoria and Albert Museum,2001:91-99.

[2]包铭新.20世纪上半叶的海派旗袍[J].装饰,2000(5):11-12. BAO Mingxin. Shanghai Qipao from the first part of 20th Century[J]. ZHUANGSHI,2000(5):11-12.

[3]刘瑜.中国旗袍文化史[M].上海:上海人民美术出版社,2011:154. LIU Yu. History of Chinese Qipao[M]. Shanghai: Shanghai People’s Fine Arts Publishing House,2011:154.

[4]弗兰索·巴铎.二十世界时尚[M].纽约:Universe出版社,1999:200. BARDOT F. Fashion the Twentieth Century[M]. New York: Universe,1999:200.

[5]卞向阳.论旗袍的流行起源[J].装饰,2003(11):68-79. BIAN Xiangyan. On the genesis of the prevalence of Qi Pao[J]. ZHUANGSHI,2003(11):68-79.

[6]赫玛丽昂·琳达.卡瑞莎·克鲁斯拜的一生[M].卡本代尔:南伊利诺大学出版社,2005:47. LINDA H. The Carmoisy Queen: a Life of Caresse[M]. Carbondale: Southern Illinois Universtiy,2005:47.

[7]庄立新.海派旗袍的造型与结构变迁[J].丝绸,2008(9):50-52. ZHUANG Lixin. Changes of structure and modeling in “Shang-hai” style Qipao[J]. Journal of Silk,2008(9):50-52.

[8]约瑟芬·罗斯.毕顿在时尚[M].伦敦:泰晤士及哈德森出版社,1986:167. ROSS J. Beaton in Vogue[M]. London: Thames and Hudson,1986:167.

[9]刘瑜.殖民土壤中的混血产物:香港的苏丝黄旗袍[J].装饰,2010(1):114-115. LIU Yu. Half-blooded product of the colonial Hongkong: the cheongsam wore by Suzie Wong[J]. ZHANGSHI,2010(1):114-115.

[10]韦尔什.香港史[M].北京:中央编译出版社,2007:155-163. WELSH. History of Hongkong[M]. Beijing: Central Compilation & Translation Press,2007:155-163.

Study on Relevance between Cheongsam Silhouette Change and Fashionable Underwear:CaseStudy of Several Cheongsam Collections Preserved at V&A Museum of UK

LIU Yu1, SHAO Min2

(1. Fashion Institute of Donghua University, Shanghai 200051, China; 2. Stage Design Department of Shanghai Theatre Academy,Shanghai 200040, China)

By taking Chinese cheongsam collected in world famous art design museum:Victoria and Albert Museum (V&A) for example, this paper studies changes in silhouette and other features of female cheongsam from 1920s to 1960s and combines three typical stages of Chinese women's underwear (breast binding stage, anti-breast-binding stage and exaggeration stage) and obvious changes in the underwear to discuss the relevance between cheongsam and underwear (especially the close relation between outer contour and fashionable underwear). In other words, women’s breast binding custom in 1920s made flat, straight and loose external shape of cheongsam. After “anti-breast-binding campaign” in 1930s, healthy underwear promoted natural outer contour line of cheongsam. After 1950s, cheongsam presented non-natural exaggerated outer contour under the influence of western-style fashionable underwear, the research further reveals the effects of Chinese women’s ideology, body awareness and underwear wearing on fashionable style of cheongsam.

cheongsam; underwear; breast binding; “anti-breast-binding campaign”; silhouette

2015-04-20;

2015-11-04

教育部人文社会科学研究规划

基金项目(15YJAZH 046);上海市浦江人才计划项目(15PJC001)

doi.org/10.3969/j.issn.1001-7003.2015.12.012

TS941.717.87;K892.23

A

1001-7003(2015)12-0060-05 引用页码: 121302