胃息肉的病理分型及内镜治疗效果

陈立敏 杨国常 李颖欣 孙 燕 袁王喜 张玉波

胃息肉即胃黏膜表面生长的乳头状突起物,是常见胃部良性肿瘤之一。胃息肉具有起病隐匿、病因不明确、症状不明显、早期诊断难度大等特征,随着疾病发展患者将出现上腹隐痛、腹胀症状,部分患者还可能合并恶心、呕吐症状。如患者伴糜烂及溃疡,则可能出现黑便、呕血症状[1]。胃息肉具有癌变的可能,因此一旦确诊需积极治疗。不同病理分型的胃息肉其发生、分布规律也不同,这使得胃息肉诊疗难度大增[2]。目前常用的胃息肉治疗方法为内镜下胃息肉切除。为分析该治疗方法的实际疗效,选择我院消化内科2011年5月至2013年5月收治的162例胃息肉患者,分析内镜下治疗胃息肉的疗效及其临床病理特点,现报道如下。

资料与方法

一、一般资料

选择我院消化内科2011年5月至2013年5月收治的162例胃息肉患者作为研究对象。纳入标准:患者的主要临床症状为上腹饱胀、疼痛、嗳气或黑便,经过钡餐检查、胃镜检查及术后病理检查确诊的息肉患者。排除标准:排除家族性息肉病、Gardner综合征、Peutz-Jegher综合征患者等,临床病历资料不完整的患者,未接受术后随访的患者。

本组162例患者,男性109例、女性53例,年龄26~74岁,平均年龄48.1±18.7岁,其中单发149例、多发13例,共发现息肉198枚。

二、研究方法

对162例患者的临床病历资料、胃镜报告、治疗情况、随访情况进行整理,回顾性分析患者的年龄、息肉最大径、好发部位、H.pylori感染情况。

三、检查及治疗方法

检查由专业内镜医师进行,检查范围包括食管、胃体、胃底、胃窦、十二指肠。记录检测出息肉的大小、数量、形态、位置。取活检进行病理检测,多发性息肉患者取最大5个息肉组织活检,根据活检结果进行病理分型。

根据患者息肉大小情况及蒂部解剖结构选用不同治疗方法:最大直径≤0.6 cm患者行内镜下活检钳钳除治疗;直径>0.6 cm,且扁平无蒂者行氩离子凝固术;直径>0.6 cm,且有蒂者行高频电凝电切治疗或内镜下黏膜切除术,术后行负压吸引操作,确定患者无出血及其他症状后退出内镜。术后禁食1 d,而后开始食用流质,持续3~5 d,同时给予患者补液、抑酸治疗。嘱患者术后三个月、半年、一年来院复查。

四、统计方法

所有收集数据录入Excel 2003,在SPSS 17.0中进行统计处理。计量资料以±s表示,采用t检验;计数资料采用%表示,采用χ2检验;P<0.05为差异具有统计学意义。

结 果

一、胃息肉的病理分型

162例胃息肉患者共计检出198枚息肉,其中增生性息肉68例患者 (41.98%)、炎性息肉60例(37.04%)、胃底腺息肉 16例(9.88%)、化生息肉 4例(2.47%)、腺瘤性息肉 8例(4.94%)、胃癌 6例(3.70%),见表 1。

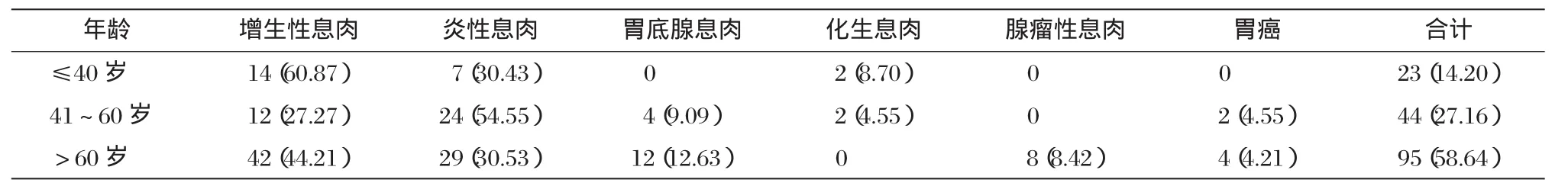

1.不同年龄分组

≤40岁、41~60岁、>60岁三组患者的胃息肉病理分布差异显著(χ2=24.086,P=0.007)。

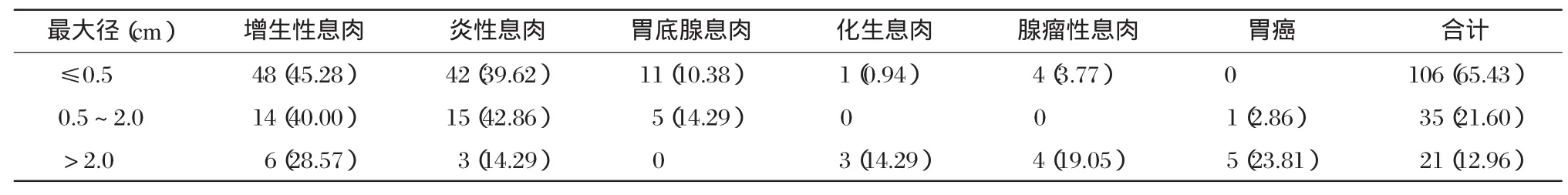

2.根除息肉大小分组

息肉最大径≤0.5、0.5~2.0、>2.0cm三组患者的胃息肉病理类型分布差异显著 (χ2=58.583,P=0.000),见表 2。

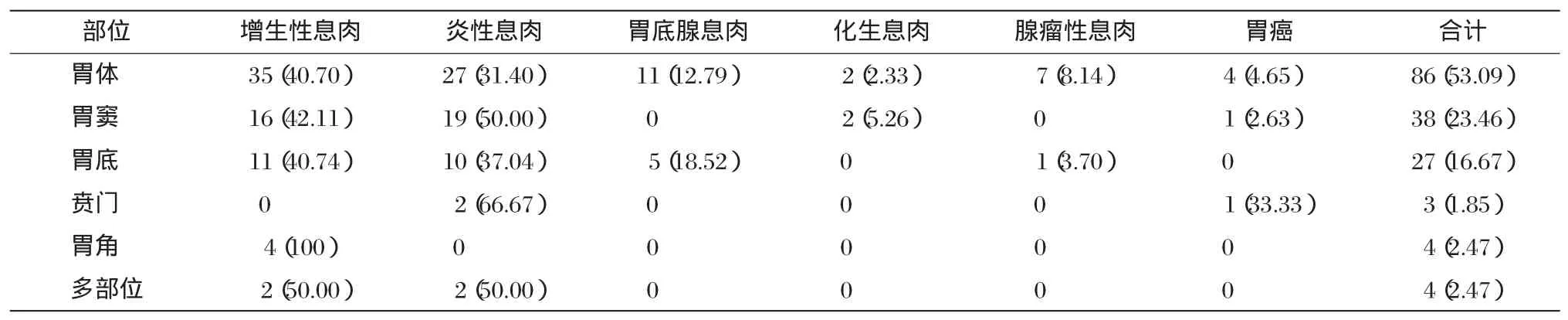

3.不同部位分组

胃息肉病理类型在不同部位分布差异具有统计学意义(χ2=32.199,P=0.005),见表 3。

4.H.pylori感染分组

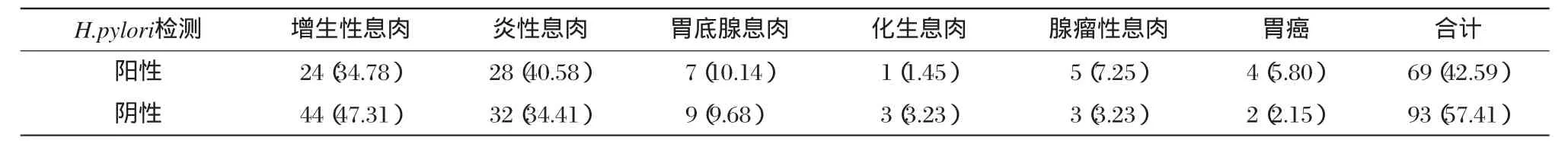

胃息肉的H.pylori感染阳性率比较差异不显著(χ2=5.123,P=0.401),见表 4。

二、治疗方式及效果

表1 不同年龄分组胃息肉的病理类型 [n(%)]

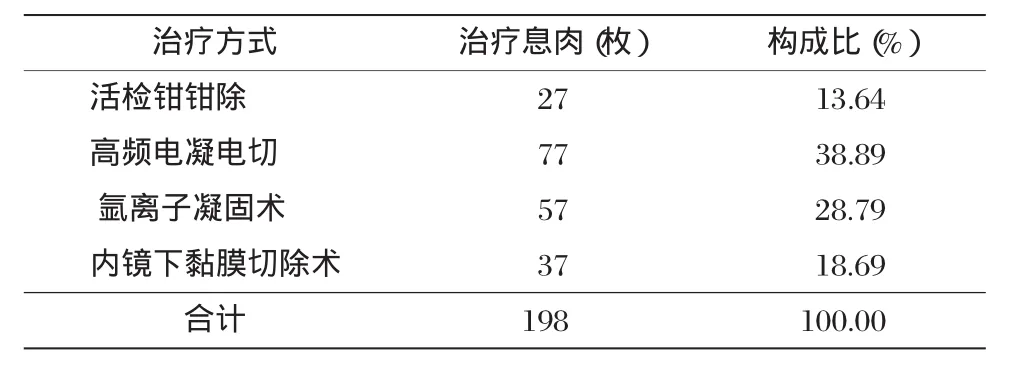

胃息肉患者主要采用高频电凝电切(38.89%)、氩离子凝固术 (28.79%)、内镜下黏膜切除术(18.69%),详见表5。198枚胃息肉均一次性切除,有5枚较大息肉出现切除后出血,采用去甲肾上腺素和APC止血后未见活动性出血,1例患者出现术后迟发型出血,采用对症保守治疗后出血停止,术后随访未见穿孔、感染等并发症。术后3个月和1年随访有9例患者出现复发(复发率=5.56%,胃底腺息肉2例、腺瘤性息肉3例、增生性息肉2例、胃癌2例),9例复发患者H.pylori检查也显示阳性结果,接受H.pylori根治疗法进行治疗。

表2 不同大小的息肉病理类型分布 [n(%)]

表3 不同部位息肉病理类型分布 [n(%)]

表4 H.pylori感染在不同病理类型息肉中的分布[n(%)]

表5 胃息肉的治疗方式分布情况

讨 论

胃息肉是临床多发病之一,病变机制可能与胃黏膜上皮细胞异常增殖有关。内镜检查是胃息肉常见诊断技术,该技术因微创、图像清晰,可适用于狭窄器官内部病变检测而被临床广泛应用。内镜下胃息肉可表现为丘形、球形、半球形、卵形以及柱形,多数息肉表面光滑,部分可能伴糜烂、出血情况[3]。息肉颜色与周围黏膜组织相似,部分可能呈淡色或充血状红色,多数息肉无蒂。

临床常根据胃息肉活检结果将其分为增生性息肉、炎性息肉、胃底腺息肉、化生息肉、腺瘤性息肉等,其中增生性息肉、炎性息肉、胃底腺息肉最为常见[4]。本次研究中,我们发现198枚息肉,其中增生性息肉 68例患者 (41.98%)、炎性息肉 60例(37.04%)、胃底腺息肉 16例(9.88%)、化生息肉 4例(2.47%)、腺瘤性息肉 8例(4.94%)、胃癌 6例(3.70%),这与上述结论一致。增生性息肉多呈球形、半球形及卵形,可能有蒂,表面较为光滑,部分顶部可能出现溃疡、糜烂症状。组织学研究发现增生性息肉伴腺体隐窝拉长,扭曲及囊性病变,且排列较为紊乱[5]。此外,增生腺上皮细胞核为单层,整齐排列于细胞基底,含大量间质,部分可见慢性炎细胞浸润。增生性息肉多见于伴胃部黏膜炎症、萎缩的老年人群中,本病癌变几率较低,但也有学者调查认为增生性息肉具有癌变倾向。炎性息肉是因胃黏膜组织炎性病变诱发的黏膜组织、肉芽组织过度增生而形成的肿物[6]。炎性息肉可能由溃疡面残留黏膜突出、生长而成,也可能由溃疡表面肉芽组织凸起增生,邻近黏膜覆盖而成。炎性息肉表面较为光滑,部分可能伴溃疡、糜烂。组织学发现炎性息肉伴腺体密集增生,间质少情况。其腺上皮细胞增生旺盛,且排列异常拥挤[7]。炎性息肉多见于胃部伴长期慢性炎症的老年人群,癌变率高于增生性息肉。胃底腺息肉一般无蒂,且高度多低于0.5 cm,常见于胃酸分泌黏膜区[8]。组织学检测发现,胃底腺息肉伴多个囊状病变腺体,且囊状扩张程度较大,其腺上皮细胞难以分辨。胃底腺息肉是西方国家多发胃息肉之一,可能与饮食习惯相关[9]。此外,胃底腺息肉还与质子泵抑制剂(PPI)用药有关,但其作用机制尚无定论。

本次研究中,我们根据患者息肉大小情况及蒂部解剖结构选用不同治疗方法,其中有高频电凝电切(38.89%)、氩离子凝固术(28.79%)、内镜下黏膜切除术(18.69%)。所有息肉均一次性切除,术后无活动性出血案例,有1例患者出现术后迟发型出血,经相关处理后恢复,随访未见穿孔、感染患者,提示内镜下胃息肉切除具有极高安全性,患者不良反应较低。我们随访1年发现9例患者出现复发,复发率5.56%,由于复发息肉患者可能存在“异时性再发息肉”特征,故需积极随访[10]。

综上所述,胃息肉多见于老年人群中,患者多为单发、直径较小、常见于胃体。内镜下切除是一种安全有效的胃息肉治疗,值得临床推广。

1 高源,周军.无痛胃镜在小儿上消化道异物诊疗中的应用.中国小儿急救医学,2011,18(4):357-358.

2 徐世琴,王小明,黄林,等.内镜下治疗胃息肉的疗效观察.四川医学,2012,33(8):1416-1418.

3 Hummers-Pradier E,Bleidorn J,Schmiemann G,et al.General practice-based clinical trials in Germany-a problem analysis.Trials,2012,13:205.

4 程志军,尤新民,季惠,等.地佐辛复合丙泊酚麻醉在老年患者无痛胃镜术中的应用.上海交通大学学报 (医学版),2012,32(8):1072-1074.

5 徐惠明,陈小芳,王健生,等.胃息肉73例内镜下治疗效果分析.中国血液流变学杂志,2011,21(4):629-630,635.

6 郑炜,夏志伟,金珠,等.良性胃息肉检出率变化及临床特点分析.中国微创外科杂志,2014,14(8):686-691.

7 周芹,王龙,周俊.地佐辛复合丙泊酚用于无痛电子胃镜术疗效观察的meta分析.山西医科大学学报,2014,45(7):645-651.

8 Simonds NI,Khoury MJ,Schully SD,et al.Comparative effectiveness research in cancer genomics and precision medicine:current landscape and future prospects.J Natl Cancer Inst,2013,105(13):929-936.

9 王劲,李曦.不同剂量地佐辛复合依托咪酯在无痛胃镜检查中的麻醉效果.海南医学,2013,24(11):1605-1607.

10 余秀华,施红,郭心璋,等.超声造影检查在老年人胃部肿瘤的临床应用价值.功能与分子医学影像学杂志(电子版),2013,2(4):23-27.