诱杀巢虫技术研究报告

杨 柳 漆文芳 张串联

(江西省养蜂研究所,南昌330052)

诱杀巢虫技术研究报告

杨 柳 漆文芳 张串联

(江西省养蜂研究所,南昌330052)

巢虫是蜜蜂的主要害虫,具有较强的隐蔽性,通常很难防治。根据巢虫的生物学特点,我们研制出巢虫的诱虫器、诱虫饵料,再利用诱虫器、诱虫饵料和相应的配套技术对巢虫进行诱杀。试验结果显示:利用这种方法能有效诱杀巢虫;防治组由已遭受巢虫为害的中蜂群组成,经30天治愈率为76.7%,经60天治愈率为100%;预防组由未遭受巢虫为害的中蜂群组成,150天内仅有6.7%的蜂群较轻受害,而空白对照组也由未遭受巢虫为害的中蜂群组成,150天内却有36.7%的蜂群受到巢虫较重的危害。

中蜂;巢虫;防治;诱虫器;诱虫饵料

巢虫是鳞翅目、螟蛾科、蜡螟属昆虫的幼虫。危害蜂群的巢虫有两种:大蜡螟和小蜡螟。巢虫是年年严重危害中蜂的主要害虫,它不但蛀食巢脾、破坏蜂巢,而且穿蛀隧道、咬死蜜蜂的幼虫和蛹,造成白头蛹,轻则影响蜂群繁殖,重则蜂群严重衰落和飞逃。由于巢虫是钻入蜂脾为害的,通常很难有效防治,很多养蜂人对这种害虫的危害束手无策。为了研究这种虫害的有效防治方法,我所向省科技厅申报了《诱杀巢虫技术的研究》课题,被省科技厅批准为2010年江西省科技支撑计划重点项目。

1 诱杀巢虫技术研究的内容

一是诱虫器;二是诱虫饵料;三是运用诱虫器、诱虫饵料进行诱杀巢虫的配套管理技术措施

2 诱虫器的研制

2.1 原理

巢虫成虫喜欢选择在缝隙或可隐蔽处产卵,以便保护卵可以安全孵化。巢虫(幼虫)喜欢躲在隐蔽处取食。将诱虫器设计成扁平、多孔、多缝隙、便于装盛诱虫饵料、巢虫易进不易出的结构。

2.2 制作器材

2 mm厚塑料板、塑料胶棒、胶棒枪、10目不锈钢网、钻孔机、切割机、塑料胶水。

2.3 制作方法

利用上述器材,按下述图纸设计规格进行制作。

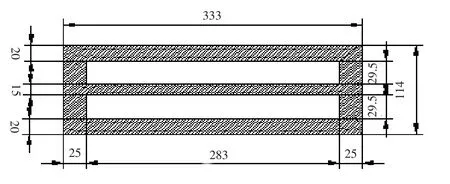

2.3.1 诱虫器盖板图

2.3.1.1 上盖板,用2 mm厚塑料板制作。长333 mm、宽114 mm。居中两条镂空的透窗。

2.3.1.2 下盖板,用10目不锈钢网制作。长32 cm、宽10.4 cm。

将不锈钢网下盖板粘合在上盖板的中部位置即合成诱虫器的盖板。此盖板便于收集蜡屑和雌蜡螟产卵及小巢虫钻入。

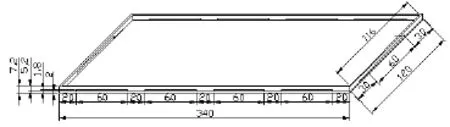

2.3.2 诱虫器底盒图

底板长340 mm、宽120 mm、盒边高52 mm。盒边与底板结合处底部镂10条细缝,见下图。

在盒子中放入诱虫饵料,盖上盖板,备用。

3 诱虫饵料的研制

3.1 原理

我们长期研究发现,巢虫的成虫雌蜡螟寻找产卵处和巢虫小幼虫寻找食物时,均对食物的气味有很强的选择性。蜜蜂气味越浓的蜂蜡,对巢虫的吸引力就越强。

3.2 制作器材

王台茧衣、蜂蛹、酒精、蜜盖蜡、王台蜡、粉碎机、冰箱等。

3.3 制作方法

取王台茧衣1份、蜂蛹4份浸入20份食用酒精中,加温到60℃,保温5小时后,常温下放置3~6天,过滤100目,得到提取液装瓶密封备用。用蜜盖蜡和王台蜡制取纯蜂蜡。将纯蜂蜡初步敲碎,放入冰柜中冷冻至-18℃24小时,取出放入粉碎机中粉碎至10目或不经冷冻,直接将纯蜂蜡制成薄片。将提取液均匀地喷洒到碎蜂蜡中或薄蜂蜡片上,装封备用。用时放入诱虫器中。

4 运用诱虫器、诱虫饵料进行诱杀巢虫的试验

4.1 原理

巢虫以蜂蜡为主要食源。雌蜡螟交尾成功后,趁夜晚潜入蜂箱中,在箱中缝隙处或裸露的巢脾上既便于隐蔽又接近食源的地方产卵。卵孵化出幼虫后,巢虫小幼虫立即寻找既有食物又能隐蔽的地方,常常是迅速朝蛹脾爬去,钻入蛹脾,潜伏在蛹脾中穿蛀隧道,咬杀蜂蛹,危害蜂群。根据巢虫的趋味性、趋食性、隐蔽性,运用我们研制的诱虫器、诱虫饵料及相应的配套管理技术措施进行诱杀巢虫。

4.2 试验器材

诱虫器、诱虫饵料、中蜂群。

4.3 试验时间与地点

2012年4~9月,吉安遂川,江西省养蜂研究所种蜂场中蜂基地。2013年5~10月,南昌小兰,江西省养蜂研究所种蜂场中蜂饲养场。

4.4 试验方法

将诱杀巢虫试验分成三个组,分别是防治试验组、预防试验组、空白对照组。

4.4.1 防治试验组

选择30群有巢虫为害症状的中蜂群作为防治组。将各蜂群中的蜂脾关系调整为蜂脾相称。若单脾上巢虫为害症状较严重的蜂群(单脾白头蛹>20个的蜂群)调整为蜂略多于脾;巢虫为害症状严重的蛹脾(单脾白头蛹>40个的蛹脾)带蜂放在隔板外侧15天或等待蛹羽化完后再放回隔板内侧。先在诱虫器中均匀放入诱虫饵料约20 g,再把装有饵料的诱虫器放入蜂箱底板上或蜂巢下。每半个月观察记录一次巢虫的为害情况,并清除杀死进入诱虫器中的巢虫,累积统计上述记录数据。每一个月更换一次诱虫饵料,其他管理及生产活动照常。

4.4.2 预防试验组

选择30群均无巢虫为害症状的中蜂群作为预防组。将各蜂群中的蜂脾关系调整为蜂脾相称。将装有诱虫饵料约20 g的诱虫器放入蜂箱底板上或蜂巢下。每半个月观察记录一次巢虫的为害情况,并清除杀死进入诱虫器中的巢虫,累积统计上述记录数据。每一个月更换一次诱虫饵料,其它管理及生产活动照常。

4.4.3 空白对照组

选择30群均无巢虫为害症状的中蜂群作为空白对照组。对照组的蜂群中不放入诱虫器和诱虫饵料,也不采取其它防治措施。每半个月观察记录一次巢虫的为害情况,累积统计上述记录数据。其它管理与生产活动照常。

4.5 实验结果

4.5.1 防治试验组

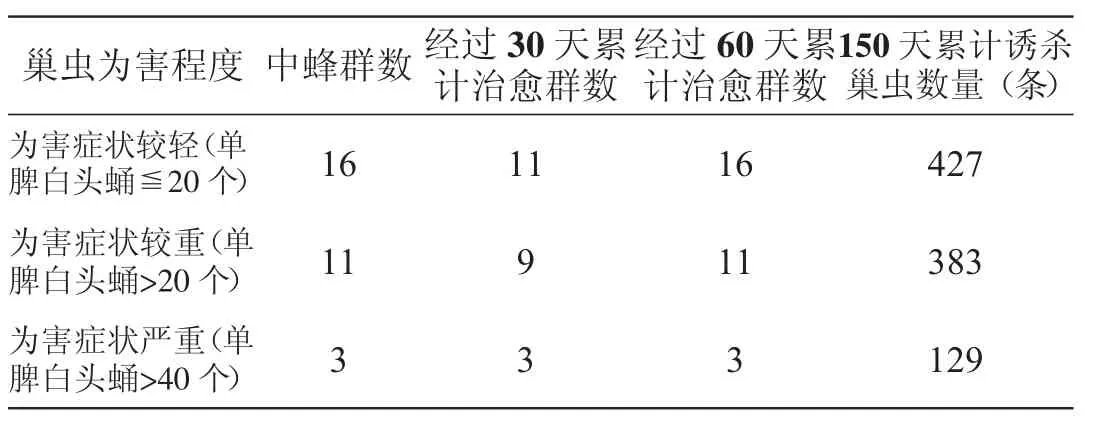

按照防治组的试验方法,30群有巢虫为害症状的中蜂群(其中为害症状较轻的蜂群16群,为害症状较严重的蜂群11群,为害症状严重的蜂群3群,计30群有为害症状的蜂群)经过30天防治试验,有23群中蜂的巢虫为害症状消失,治愈率76.7%;经过60天的防治试验,累计30群中蜂的巢虫为害症状全部消失,治愈率100%;试验期150天内,30群中蜂共计诱杀巢虫939条。

表1 防治组利用诱虫器、诱虫饵料防治巢虫为害情况

30群受巢虫危害的中蜂,经30天治愈率76.7%;经60天治愈率100%;150天共计诱杀939条巢虫。

4.5.2 预防试验组

按照预防组的试验方法,30群始日无巢虫为害症状的中蜂群历经150天,只有2群蜜蜂出现了巢虫为害症状,并且为害症状较轻(单脾白头蛹≦20个)。巢虫为害蜂群数占比仅为6.7%,150天30群中蜂共计诱杀589条巢虫。

表2 预防组利用诱虫器、诱虫饵料预防巢虫为害的情况

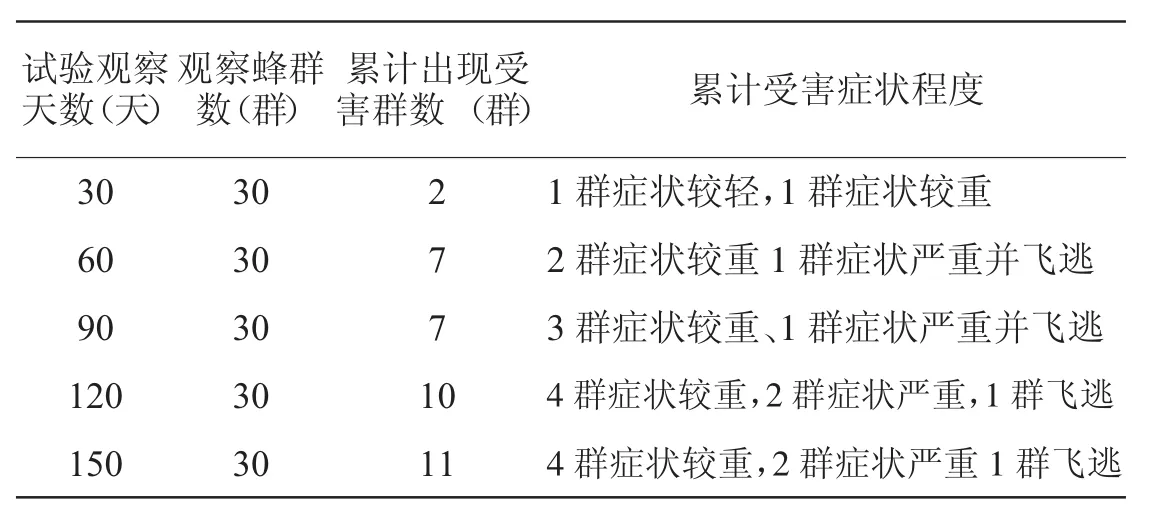

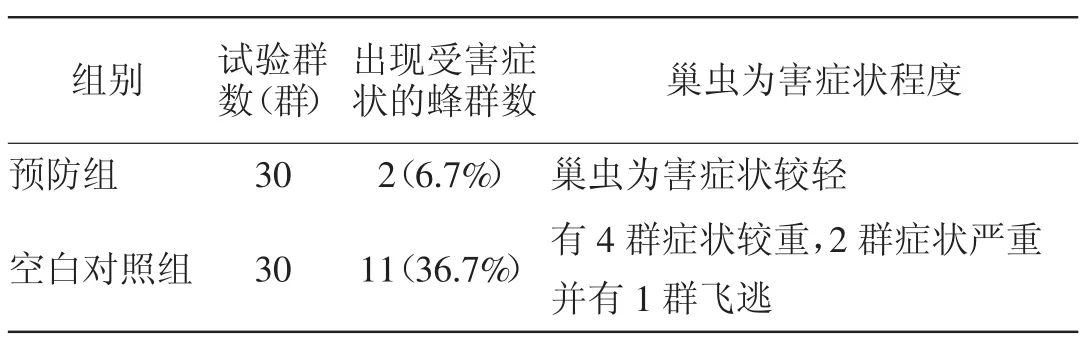

4.5.3 空白对照组

按照空白对照组的试验方法,30群开始日无巢虫为害症状的中蜂群历经150天的观察期,有11群中蜂群出现了巢虫为害症状,占比36.7%。其中5群巢虫为害症状较轻;4群巢虫为害症状较重;2群巢虫症状严重并有一群飞逃。

表3 空白对照组巢虫为害情况

表4 预防组与空白对照组150天内受巢虫为害情况比较

5 分析讨论

5.1 防治试验组

由有巢虫为害症状的30群中蜂组成,历经30天的防治试验,76.7%的受害蜂群巢虫为害症状治愈;历经60天100%的受害蜂群巢虫为害症状治愈;这种结果或效果主要受三大因素的影响:

一是诱虫器的结构。诱虫器的结构必须符合巢虫的生物学特性,有利于巢虫安全的保护,便于巢虫隐蔽、取食、结茧化蛹,就有利于吸引巢虫雌蜡螟产卵。同时又能放在蜂巢下方的箱底板上。

二是诱虫饵料。饵料的气味要能吸引巢虫,饵料必须是巢虫喜欢吃的,同时又要求能防止霉变。在我们更早的试验中,诱虫饵料随着诱虫器放入蜂箱中,10天就会出现霉变,达不到饵料更换期30天不霉变的要求。后经过改进配方工艺,达到了防止霉变的要求。诱虫器的结构和诱虫饵料的性能还有进一步改进提高的潜力,需后续深入研究。

三是相适应的配套管理技术措施。将蜂脾关系调整到蜂脾相称并保持这种状态,有利于防止雌蜡螟直接飞到裸露的巢脾上产卵或飞到巢脾框边缘缝隙中产卵。巢虫为害症状较严重的蜂群,使蜂略多于脾有利于蜂群加强清巢驱虫。巢虫为害症状严重的蜂脾放到隔板外侧,有利于加快断蛹,尽早驱赶巢虫离脾。如果没有这些配套管理技术措施,那么诱杀巢虫的效果就不会好。因此,配套管理技术措施是必要的。

历经60天的防治试验,才将所有蜂群的巢虫为害症状治愈,时间较长,这与巢虫幼虫生长期较长相关。大巢虫(大蜡螟幼虫)生长期27~48天;小巢虫(小蜡螟幼虫)生长期42~69天。当已钻入蛹脾中的巢虫,通常要等到巢虫老熟期才有可能离开蜂脾结茧化蛹。所以诱杀巢虫只能防止巢虫再上巢脾为害和驱赶巢虫离脾。

历经150天的防治试验期,防治组30群中蜂总共诱入诱虫器939条巢虫并人工清除杀死之。这主要是诱虫器和诱虫饵料提供了巢虫良好的生存空间环境和食源,吸引巢虫“入瓮”。

5.2 预防试验组

由无巢虫为害症状的30群中蜂组成。历经150天共计诱杀巢虫589条,仅有2群中蜂出现了巢虫为害症状,且为害在较轻。这是诱虫饵料、诱虫器和保持蜂脾关系相称这三项技术措施共同发挥的作用。其中有一群蜂在试验期初期(头30天内)出现了较轻的巢虫为害症状。这可能是巢虫在试验期之前就入侵到巢脾中。另有一群蜂在试验中后期(第90~120天之间)出现了较轻的巢虫为害症状,是因为这期间该群蜜蜂的蜂脾关系出现了蜂略少于脾的情况。

5.3 空白对照组

由30群无巢虫为害症状的中蜂群组成,没有放入诱虫器和诱虫饵料,也没有采取其它防治技术措施。蜂群的其它管理与生产活动照常。历经150天的试验观察期,有11群中蜂出现了巢虫为害症状占比36.7%.其中有4群巢虫为害症状较严重,2群巢虫为害症状严重并有一群飞逃。这是没有运用本项诱杀巢虫技术的差别。

空白对照组与预防试验组比较,空白对照组比预防试验组多9群蜜蜂出现了巢虫为害症状,空白对照组出现巢虫为害症状的蜂群占比为36.7%,并且有严重症状和蜂群飞逃,而预防试验组出现巢虫为害症状的蜂群占比仅为6.7%,且症状较轻。它们之间的受害差别显著。