清末民国桂东南女学研究(1904-1937)

□于少波,钟庆凤

(1.玉林市博物馆,广西 玉林,537000;2.玉林市育才中学,广西 玉林,537000)

回顾中国的女学发展,近代教会女学是重要的触发因素,西方近代新知识新思想特别是“男女平等思想”的传入则进一步推动了中国近代女学的发展。对于中国近代女学教育,学术界的研究著述颇多,既有整体性研究也有区域性研究。但涉及到广西女学教育的,特别是区域性的研究,目前则较为少见。本文拟通过对桂东南①——广西女学最先发展的区域,清末民国女学教育的研究,理清桂东南女学教育的发展脉络、基本情况,找寻桂东南女学教育发展的原因及限制性因素。同时也希望通过对桂东南女学教育的梳理,回答一些通史中所见的舛误。

一、桂东南女学教育之肇始——龙胆女学与珊萃女学堂之辩白

《晚清广西大事记》言“1904年6月容县人陆宠廷②集资在容县开办广西的第一所女子学校——珊萃女学堂。”[1]《广西通志•妇联志•妇女状况•小学教育》亦言“清光绪三十年(1904年),容县陆宠廷首先捐资倡设的“珊萃女学堂”,是为广西女子小学堂之始。陆氏请桂林高等学堂总理之夫人等为教习,学校设于梧州。[2]”珊萃女学堂似为广西女学教育之肇始。后世研究者亦多采用此种说法。例如钟文典主编的《广西通史》言“1904年,容县人陆宠廷捐资设立的珊萃女学堂,便是广西地方人士自办的第一所女子学校。”[3]

如果说珊萃女学堂是广西地方人士自办的第一所女子学校,那珊萃女学堂校址位于何处呢?《广西通志•妇联志•妇女状况•小学教育》言“……学校设于梧州”。《广西大事记》却言“……在容县……。”[4]存在不同说法。但事实上,梧州之说当存在错漏,因为同在《广西通志•教育志•小学教育》中,后面又述“以后全省各地陆续开办女子小学堂,实行男女分校,其中以苍梧、容县、桂林创办最早”,可知梧州之说当为舛误,容县应为珊萃女学堂的所在地。

考究历史,以校名来看,“珊萃”为今玉林市容县黎村镇珊萃村之村名③,与梧州不存在交集,且容县黎村镇珊萃村作为清末民国广西教育发展的典型地区,不仅早在1840年就建立了容县第一所私塾——紫印塾,而且还在1929年由黄绍竑倡导设立了新式学堂——珊萃中学,似乎容县作为珊萃女学堂的所在地应该更加贴合。但事实是否如此?“珊萃女学堂”是否位于该地呢?

为此,我们进行了详细的实地调查,在调查中我们发现在容县黎村镇珊萃村并无“珊萃女学堂”存在的任何证据。反而在容县石寨镇龙胆村,也就是陆宠廷的家乡,我们发现了同样由陆宠廷于光绪三十年(1904年)创办的龙胆女学。查阅相关史料,我们发现有关龙胆女学的资料较为丰富,这明显不同于在《广西通史》中仅见的“珊萃女学堂”。

《东方杂志》1905年第2卷第9期记载“梧郡学务颇多进步,不但男学多已成立,即女学亦纷纷而起,其始有容县龙胆女学,继有同县绅董陆君绍荣等请设立女学堂,今又有职员李君大讚等禀请梧府将保安施医局借为女校舍,当蒙批准办阅。”[5]《容县县志•教育》中亦记载“光绪三十年,龙胆村陆宠廷在家乡五将庙创办女子小学”。[6]除了有关龙胆女学的记载,对于龙胆女学毕业的学生亦有记载。《广西通志•妇联志》记载“清末,有容县龙胆女学堂学生陆书蕉,18岁,陆菱娟,17岁,两人结伴同行赴日本留学。两人均会驰马放枪。”[7]此语与《东方杂志》中记载的一致,在《东方杂志》1905年第2卷第9期《教育•各省游学篇》中记载“广西容县龙胆女学堂学生陆书蕉,年十八岁,陆菱娟,年17岁,均予普通学,略有根柢,且具尚武精神,驰马放枪,并能娴习,近结伴同行,赴东游学。”[8]

相比龙胆女学丰富的史料,除《广西通志》外,有关珊萃女学堂的记载却少之又少,参考《东方杂志》“始有龙胆女学,继有同县绅董陆君绍荣等请设立女学堂”之语,陆君绍荣即为陆宠廷,此时申请设立的学堂似为珊萃女学堂,但地址位于何处?需再做斟酌。

另据容县明伦女子学校原校长韦佩华回忆在“前清光绪三十年前后,容县只办过一些女子私塾,后来才办女子学堂。我记得当时容县城外真武阁设有女子私塾,学生五六十人,教师三人均为男性。这间私塾,在广西来说恐怕是开办最早的一个女子学堂。”[9]韦氏久居县城,对乡野学校实难了解。以此推断,《通志》所说陆宠廷等首先捐资倡设的“珊萃女学堂”可能就是韦佩华所说的这所学校,“珊萃女学堂”可能位于容县容县县城外真武阁,而非容县黎村镇珊萃村,更非梧州④。但无论“珊萃女学堂”位于何处,有一点可以确认,“珊萃女学堂”并非广西设立的第一所女子学堂,位于容县石寨镇龙胆村的龙胆女学才是广西真正设立的第一所女子学堂,亦是桂东南设立最早的女子学堂。

二、清末民国桂东南女学教育发展概况及成因分析

(一)清末民国桂东南女学教育发展概况

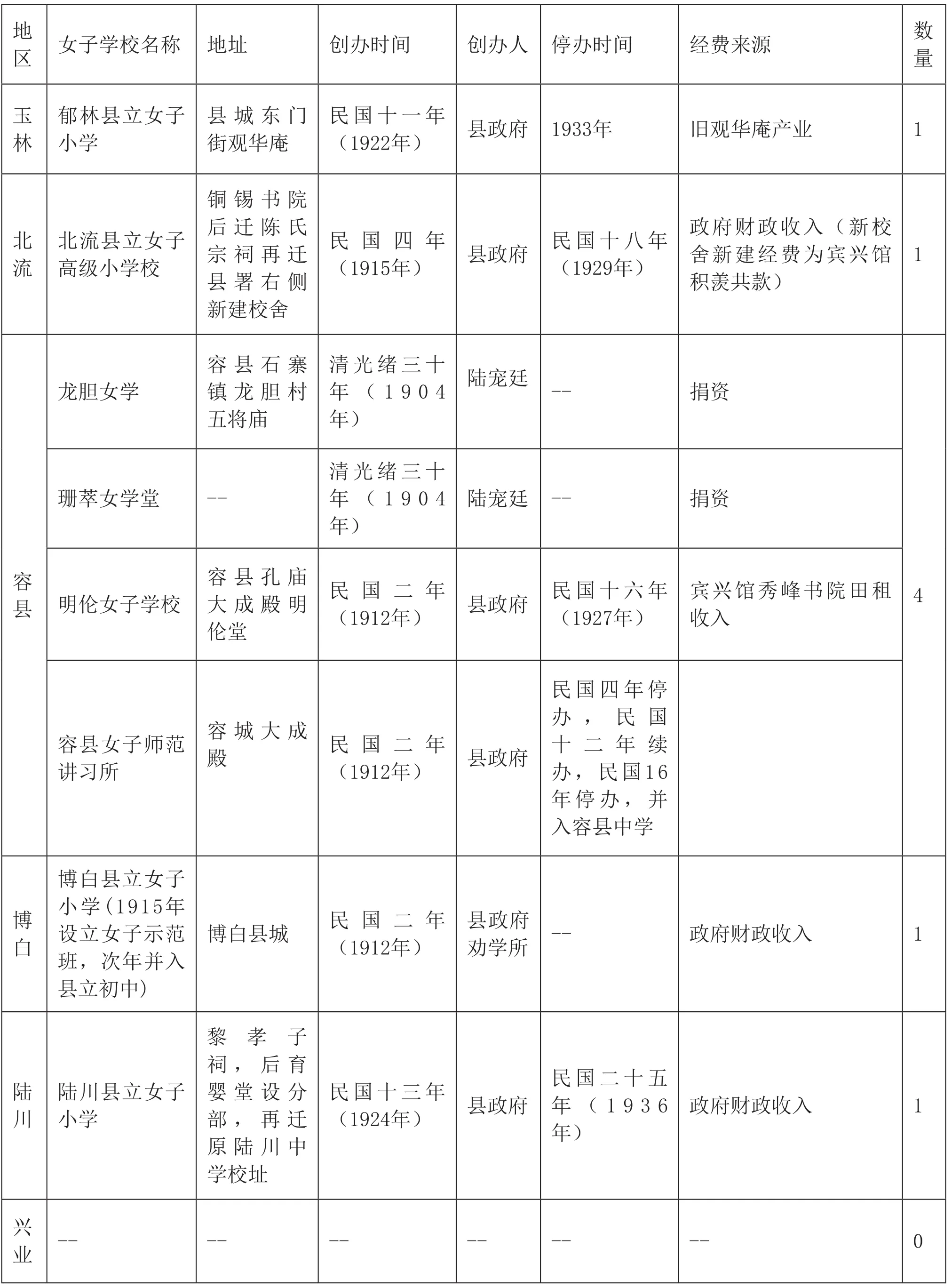

桂东南女学教育是为广西女学教育之肇始,自1904年陆宠廷创办龙胆女学之后,桂东南各地与广西的其他地方一样相继建立起了许多的女学(见表1)。这些女学以部分思想开明的地方士绅创办开始,继而教会和政府加入进来,共同开创了桂东南女学教育的良好局面。截止1937年,桂东南地区先后设立女学19所,其中容县、桂平为多,容县有女学4所,桂平有8所,贵港2所,玉林、博白、北流、陆川、平南则各有1所,兴业并无专门的女子学校。在这些女学中由私人捐资创办的有3所,教会创办的2所,其余为当地政府创办,既有县学、亦有乡学、村学。学校教育基本为小学教育,从初级到高级,后期为储备女学教育人才出现了短暂的师范教育。

(二)清末民国桂东南女学教育发展的促进因素

1.政策因素

桂东南女学教育的发展离不开国内教育形势和政策的变化。清末中国面临“千百年来之大变局”,处在风雨飘摇之中的清政府为了改变执政基础,大力推动教育体制改革,女学教育在众多有识之士的推动下,也产生了巨大的变化。1902年清政府颁布了“壬寅学制”,但新的学制中并未提及女学事宜。直到1907年,女学教育才被纳入了新的教育学制,是年学部颁布了《奏定女子小学学堂章程》和《奏定女子师范学堂章程》。⑤此后女学大量兴起。在广西,光绪三十四年,政府还特别为前广西太平思顺道庄蕴宽已经去世的母亲建立牌坊,以表彰其“以遵命捐办女学”[10]。

而到了民国初年,民国第一任教育总长蔡元培发布《普通教育暂行办法通令》,规定“初等小学,可以男女同校。”[11],使男女同校成为可能,

专业女校发展出现停滞。1912年9月,教育部公布《师范教育令》,虽然彼时广西女子师范教育早已开始(早在1907年12月广西就在桂林守备衙门开办了广西女子师范学堂,由于式枚任监督,学制两年,为各地女子学堂培养师资[12]),但尚未形成燎原之势,并未在大范围内铺开,而1912年的这项政策颁布后,女子师范教育迅速发展,有条件的地区开办女子师范学校、女子师范讲习所,条件差一点的则在女子小学的基础上开设师范班。

表1 清末民国桂东南女子学校基本情况统计表

续上表

从清末到民国,随着政策的不断出台和更新,社会亦对此有着积极的反应和变化,这些在桂东南地区我们都可以找到例证。清光绪三十年前后容县县城外真武阁设有女子私塾,有学生五六十人,教师三人均为男性,由于当时人们对女学教育充满不解和疑惑,思想还未开化,于是有人开始恶作剧,他们在街上张贴揭帖,言“真武阁、望江楼、六十鸡母三只鸡头(公鸡),重门紧闭,游戏体操。”[13]以此打击女学教育。但是随着时势的发展,女学教育逐渐得到人们的认可和接受。民国初年,容县有些思想开明的父母就鼓励女儿出外读书(如桂林女子师范),或要求政府开办女子学堂。民国二年,容县参议会通过成立“容县明伦女子学校”。同年容县成立女子师范讲习所,开展师范教育。民国十六年(1927年)各专门的女子学校并入其他学校,男女同校逐渐成为大势所趋,到1937年桂东南专门的女子学堂几乎绝迹。

2.开明绅士及教会的推动

地方开明绅士是桂东南女学教育的先行者和推动者。在容县,陆宠廷先是在家乡创建了龙胆女学,由于“当时风气未开,大部分女子还在家里裹着三寸金莲,惶恐不安地等待着‘父母之命、媒妁之言’,猜测自己福祸未知的将来,能入学校读书的女子非常少。女学堂的学生基本上就是陆宠廷的弟媳、妹妹、侄女等,每次上课,不少乡人都围在教室外指指点点,看这陆家人如何玩‘新奇’。”[14]陆宠廷在当时封建势力还比较强大,民众思想还未开化的情况下,捐资设立女学教学,开创了桂东南同时也是广西女学教育的先河。此后容县在陆宠廷的倡导下又先后建立了珊萃女学堂、明伦女子学校,陆宠廷是为容县乃至广西女学教育发展的奠基人。同样,在贵县,陈继祖⑥在清光绪三十二年(1906年)贵县城西怡园创办贵县第一所女子学校——坤德县立女子小学,虽然“未几停办”,但却也首开贵县女学教育之先河。

女学教育在中国近代出现,得益于西方宗教势力的投入。中国最早的女学是1844年由英国东方女子教育促进会会员阿尔德赛小姐与她的学生兰荪女士在宁波创办的一所女子教会学校。[15]而广西第一所教会女学则是英国圣公会董恩典于光绪十五年(1889年)在北海创办的贞德女子小学。[16]教会开创了中国以及广西的女学教育,但是在桂东南,女学教育的开始则是地方开明士绅,教会则是在后期随着各地女学教育逐渐兴起而加入进来的。在桂东南的2所教会女学分别创办于1915及1932年,且都位于原先基督教较为盛行的发展区域——桂平和平南⑦,虽然基督教会女学办学的目的在于宣传宗教和培养信众,但也在客观上促进了民国时期桂东南女学教育的发展,对推动桂东南民众整体素质的提高起到了积极的作用。

(三)清末民国桂东南女学教育发展的限制性因素

1.观念问题

在前文中我们已经看到清末在容县,女学堂学生所遭遇到的歧视与敌意。而这在封建思想依然较为强大的清末民初并非个例,同样在陆川,1924年县政府筹办建立陆川女子小学,并为了鼓励人们送女入学,免收一切学杂费,还每月发给每名学生一元伙食津贴,当时一元钱已够一个月的菜金有余,但全县也只有三四十个人入学。人们的封建观念依然在作怪,“女子无才便是德”是很多人的生活哲学,一些人甚至说:“我有女拿去塞车陂也不准她去读书。”[17]传统封建落后的观念始终成为桂东南女学发展的限制性因素。

2.经费问题

早期由地方开明绅士创办的女学教育,资金来源大多来自于地方绅士的捐资,因此,在地方绅士出现个人问题时,往往造成经费短缺,无以为继的局面。如陆宠廷创办的龙胆女学以及陈继祖的坤德女子小学在二人遭受人生挫败之后,都陷入了停办的窘境。而教会学校经费则主要来源于修道士津贴以及教会收入[18],收入不稳定,女学的发展规模也受到了较大的影响。

相对于地方绅士个人财力和教会不稳定的收入,政府创办的女学似乎可以获得较为稳定的经费支持,但这却只是臆想。事实上由政府创办的女学教育同样存在教育经费紧张的问题。在容县,由容县参议院民国二年通过成立的明伦女子学校,在民国十年因为学校经费不足的问题,甚至爆发了学生请愿、校长辞职的事件。

“民国十年,由于粤军入桂,受战事影响,明伦女子学校学生人数减少,经费入不敷出。当时容县公立学校要求学租独立,容县县立中学的田亩自行丈量。明伦女校亦参考其做法,自行邀请人员丈量秀峰书院田亩(参议会指定秀峰书院田亩为学校经费来源)。经过两个多月时间,田地才丈量清楚,但款仍由宾兴馆收,照原定伍佰元拨给。由于学生秋季入学人少,入不敷出,教员薪水又不能减少,校长只好不领薪金,仅领伙食费以维持生活。民国十年冬,参议会开会,明伦女子学校校长韦佩华提请补助不足之款,遭到参议会拒绝。学生闻讯甚为愤慨,认为参议会轻视女学,全体前往议会请愿要求补助,不得要领,学生们乃把会场包围起来,不准散会。容县县长莫昌葵参加会议,答应补助一百元,学生才解围回校。后莫昌葵食言,分文不给,容县报纸为此提出尖锐批评,标题是:‘勇哉明伦女,谲矣莫知事’。后韦佩华觉得此事难办,遂决定辞职,派教员李联芬代理校务后离校。”[19]容县明伦女子学校遭遇的经费紧张问题虽然有战时因素,但却也是当时桂东南地区女子学校面临的普遍性问题。

三、桂东南女学教育的历史作用

(一)促进了桂东南地区女性同胞自我意识的觉醒

桂东南女学教育的发展一方面提高了女性群体的文化素质,但也在同时向她们传播着自由、独立、文明的思想。在容县“在办了女子私塾后,进步的女子,为了求学,不愿早婚的思想,在容县盛极一时,纷纷要求父母解除包办婚约,遇有父母顽固,强逼女儿结婚的,常发生女儿逃婚。”[20]同样在陆川县,甚至发生了违背传统伦理道德的女性离婚案,陆川“温玉凤的离婚案轰动了全县,发宣言、游行……,人们奔走相告,‘那些女学堂生,上街自由了……’。”[21]

解除包办婚姻、逃婚甚至离婚事件,女性不再接受父母对于自我人生的支配,她们开始自我幸福的追求,这些真真切切地向我们表明女学教育在促进女性同胞自我意识觉醒方面的强大力量。

(二)动摇了传统社会中“女子无才便是德”的狭隘观念

“女子无才便是德”是长久以来存在在中国传统社会中的一种思想观念,根深蒂固,即使在现代化的今天在某些地方某些人群中也同样存在。在清末民国的桂东南社会,这种思想更有其大行其道的土壤。从容县的讽刺诋毁传单,到陆川县宁愿将女儿“塞车陂”的言论,我们看到了这种思想的顽固和强大。

但随后在女学的逐渐发展中,我们发现容县逐渐有人开始将自己的女儿送往桂林师范学校读书,也出现了请愿迫切要求建立女子学校的事情;而在陆川县“1924年女子学校为鼓励女子进入学校,每人发一块大洋,(由于入学人数逐渐增多)后来改为了一百铜仙,又改为一千铜钱,在大约行了三四年之后取消了津贴,这时候送女读书已经为许多人所接受。”[22]女学教育的发展改变了部分人对于女性的看法,也动摇了中国传统社会中长久以来存在的“女子无才便是德”的封建思想,作用十分明显。

四、结语

清末民国,桂东南女学教育的发展与全国的女学教育相比,既有共通性,又有其特殊性。清末民国,国内教育政策的变化推动了女学教育的发展和转变。桂东南地区和全国一样,同样经历了这样一场变革。但不同的是桂东南的女学教育并不是先出现教会女学,而后受西方教会女学的影响才出现地方士绅、政府创办的女学教育。桂东南女学教育的先河是由清末的地方开明绅士开创的,并促使桂东南女学教育走在了广西前列,而后教会、政府才紧接其后,构成了桂东南女学教育的基本蓝图。

而桂东南女学教育的发展不仅提高了桂东南地区女性群体的文化素质,更重要的是它促进了桂东南地区女性同胞自我意识的觉醒,并逐渐改变和动摇了桂东南社会中长期存在的“女子无才便是德”的封建思想。虽然后期由于经费受限、男女同校政策的影响,1937年桂东南女学基本已经绝迹,但其在桂东南乃至广西的教育史上还是留下了浓墨重彩的一笔。

注:

① 桂东南主要是指广西东南部地区,涉及县市主要包括玉林、北流、容县、陆川、博白、兴业、贵港、平南、桂平。

② 陆宠廷 (1864—1911),原名陆劭荣,容县石寨乡龙胆村人。1904年,陆宠廷在梧州结识胡汉民,接受革命主张,先后集资创办了梧州国民学校、塾师讲习所、容县明伦女子小学等。1907年,清政府逼迫陆宠廷解散学校,并对陆宠廷进行人身迫害。陆宠廷在绝境中潜离容县,飘往南洋,在新加坡会晤孙中山,加入同盟会。1911年, 陆宠廷回广西策动起义,同年9月率领民军攻打北流,事败被捕,就义。

③ 珊萃村最初名“荫朝村”,后由于村落的地点位于石印山山脉尽头尖咀处,改为“山嘴村”,后觉村名不雅,遂改为谐音的“珊萃村”,取“珊瑚荟萃”之意。

④ 由于本人掌握有关珊萃女学堂的资料有限,如有不妥,敬请方家指教。

⑤ 《广西通志•教育》言“光绪三十二年(1906年)学部颁布《女子小学堂规程》”实为谬误,《奏定女子小学学堂章程》实则颁布于光绪三十三年(1907年)。

⑥ 陈继祖(1874-1937年)字颂萱,城厢人。清附贡生。光绪三十年(1904年)倡建贵县县立小学堂,献地120方丈为校址。三十二年于城西怡园创办坤德县立女子小学。民国6年 (1917年)任广西督军署少将参谋长。9年任广西省烟酒税局局长、财政厅厅长。陆荣廷和谭浩明在广西失败后,寓居澳门。民国19年还乡,民国26年病故。

⑦ 太平天国拜上帝教主要发展区域

[1][4][11]晚晴广西大事记[A].广西文史资料选辑(总第三十八辑)[Z].1993:47,71.

[2][7]广西通志•妇联志[Z].南宁:广西人民出版社,1998:49,55.

[3]钟文典主编.广西通史(第二卷)[Z].南宁:广西人民出版社,1999:509.

[4]《广西大事记》

[5][8]东方杂志.第2卷第9期[Z].1905:245,248.

[6]容县县志•教育[Z].南宁:广西人民出版社,1993:858.

[7]广西通志•妇联志[Z].南宁:广西人民出版社,1998:49.

[8][9][12][18][19]韦佩华.忆容县明伦女子学校[A].广西文史资料(第27辑)[Z].1989:27,28.

[10]清实录广西资料辑录六[Z].南宁:广西人民出版社.1988:270.

[11]朱有献.中国近代学制史料(第3辑上册)[M].上海.华东师大出版,1990:2.

[12]《晚清广西大事记》《广西文史资料选辑》总第三十八辑:71.

[13]《容县文史拾零》第一辑:26-27.

[14]车欣欣.反清志士会学堂.南国早报[N].2011-07-25.

[15]曾湘衡.清末民初湖南女子学校教育试探[D].湖南师范大学,2007:9.

[16]广西通志•宗教志[Z].南宁:广西人民出版社,1995:126.

[17][20][21]宁赛英.陆川女子小学[A].陆川文史资料(第四辑)[Z].1986:61,62.

[18]王震.浅谈近代广西教会女学[J].中华女子学院山东分院学报,2008,(03).

[19][20]韦佩华《忆容县明伦女子学校》《广西文史资料》第27辑:27,27.

[21][22]宁赛英《陆川女子小学》《陆川文史资料》:62,61.

——以广西容县为例