太湖县农村广播综合系统建设方案

王新光

摘 要:本文作者从农村广播电视的实际情况出发,充分利用现有的HFC网络,采用先进的RDS智能寻址技术和TCP/IP网络传输技术,通过有线和无线同时传输的方式,建立覆盖全县的定时广播体系和县乡村三级联控可寻址应急广播系统,支持省、市、县、乡镇、村五级互联互通,为广大农民提供广播服务,实现转播各级广播节目,插播农业、科技、卫生、治安、救灾等信息,插播预警语音信息和警报信号等多种功能。

关键词:农村广播;系统方案;应急智能;

中图分类号:G22 文献标识码:A 文章编号:1674-3520(2015)-09-00-07

一、太湖县广播电视现状

太湖县位于安徽省西南边陲、大别山南麓,辖15个乡镇,174个行政村10个居委会,总面积2040平方公里,15.2万户,57万人口,是一个集山区、库区和丘陵为一体的国家级贫困县。

“七山一水一分田,一分道路和村庄”是太湖的基本地貌,由于受自然条件和经济水平的制约,广播电视事业在一段时间内一直难以得到长足发展。1998年前,我县广播电视覆盖率只有38%。在国家、省、市的大力支持下,我县先后大力实施行政村“村村通”、 50户以上自然村“村村通”、 20户以上自然村“村村通”和20户以下自然村“村村通”广播电视工程,经过这些年的扎实工作,全县农村广播电视事业建设,特别是有线电视网络建设,有了一个较大的发展。太湖县有线广播电视传输(南、北环)网已经连接我县十五个乡镇的有线广播电视网络机房,将县台中心机房的广播电视信号传送至各乡镇,实现了全县一张网的目标。50米高的无线发射塔建在海拨509米的四面尖山顶上,无线信号覆盖我县畈区及山区部分乡镇。到目前为止,一个 “以有线为主,无线为辅,直播卫星为补充”的广播电视覆盖体系基本建成。但是,农村广播这一新中国成立以后最早进入农村的现代传播媒体,目前在我县处于瘫痪状态。

50年代初至80年代末,这一被农村群众亲切地称为“大喇叭”的农村有线广播,作为当时最主要的大众传播媒介、宣传阵地、信息管道和娱乐载体,一直独领风骚,拥有强大的话语权和广泛的影响力。有一些人看来 “大喇叭”似乎可有可无,但随着时代的变迁、电视与网络的普及,农村广播的作用却越来越不可被电视、报纸等其它媒介替代,日益明显。

根据农村工作的需要和全县农村广播电视网络的实际情况,我们拟定采用有线和无线同时传输的方式,实现“三级可控,两级插播,上级优先,应急优先,自然灾害紧急自动播控”的广播体系,在乡镇广播站、自然村接收县广播电台广播信息,实现双向通信和本地广播,达到村村响。项目的实施不仅可快速、高效、全面的传播党和国家的惠民政策,传播农业科技、农村信息等,达到促进农业增效,农民增收的作用,还可以作为基层组织有效的管理工具,起到政策传递、应急喊话的作用。

二、系统设计的相关标准和依据

1、GB/T 106-1999《有线电视广播系统技术规范》

2、GB/T 15770 -1995《广播数据系统(RDS)技术规范》

3、GY/T169-2001《米波调频广播发射机技术要求和测量方法》

4、GB/T 9025-1988《30MHz~1GHz声音和电视信号的电缆分配系统机电配接值》

5、GY/Y118-1995《有线电视与有线广播共缆传输系统技术要求》

6、GB/T 14198-2012 《传声器通用规范》

7、GY/T 15-1995《农村有线广播台(站)内设备通用技术要求》

8、JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》

9、GB/T 15640-1995 《调音台通用技术条件》

10、GY/T 69-1989 《广播调制机和广播解调机运行技术指标》

11、GY/T 148-2000 《卫星数字电视接收机技术要求》

12、GB/T 15395-1994 《电子设备机柜通用技术条件》

13、国际电联ITU-T有关标准

14、建筑、通信有关行业标准

15、CMMB数据多媒体广播体系(应急广播)标准

16、TCP/IP网络传输协议

17、GSM(CDMA)协议和标准

三、系统设计原则

系统建设以“技术先进、安全可靠、经济可行、保证长效”为指导思想,遵循以下基本原则:

(一)经济性:对于音频文字广播项目来说,性能优越、技术先进是首选,但对于经济性也不能忽略。在设计时应充分考虑这一点,系统既先进简易又不失经济可靠。一台播控平台根据实际需要能带几十-几百个接收终端 ,与HFC网共缆传输和无线传输相结合,大大减少施工费用、工期,并提高了系统的稳定性。

(二)安全可靠性:系统采用多种安全机制,防止无关人员进行非法插播,包括服务器及终端认证、通讯协议认证、用户鉴权认证、会话状态监控、终端状态监控等多种安全措施。系统主要采用共缆传输设计,从而降低了因线路故障发生停播的可能性。

(三)规范性:在系统的设计中参考了有关方面的标准与规范,严格遵从各项技术指针,做好系统的标准化设计和施工安排。

(四)先进性:系统采用先进的RDS编码控制技术和计算机技术、网络传输技术、音频编码压缩技术,接收终端采用寻址双模接收。配备网管监测系统运行状态。

(五)科学性:整个系统设计科学可靠,采用“有线传输为主,无线为辅”的设计思路。基于现有的有线电视HFC网络及采用TCP/IP网络传输、RDS有线无线调频技术实现全县的网络覆盖。系统采用IP逻辑分区进行分级分区管理,可根据需要随时进行扩展和延伸,具有良好的开放性、兼容性,可扩展性好,可满足农村广播发展的需求。

(六)互通性:系统规划设计时,充实考虑了信息资源与政府机构部门的共享机制,在依托计算机网络技术实现的网络环境下,实现系统与政府相关部门的互联互通,实现信息资源与林业、水利、气象等有关部门的共同使用。

(七)可管理性:系统可实现县、乡、村三级联动、集中管理。在整个系统运行中,可以确保下级广播终端用户使用上级广播中心的音频信号源,以丰富下级播控中心的节目内容。系统遵循“紧急广播优先、上级广播优先、下级可插播”的原则。

四、系统功能特点

根据太湖县有线广播电视网络覆盖的实际情况,我们遵循”技术先进、安全可靠、经济可行、保证长效”的原则,采用基于有线网络进行部署农村网络广播,同时还可以充分利用现有的TCP/IP网络传输和移动通讯网络相结合,建立覆盖全县的定时广播体系和县乡村三级联控可寻址应急广播系统,支持省、市、县、乡、村五级互联互通,全面完成我县广播“村村响”工程建设。按照“统一规划,分步实施;集中投入,积极推进”的总体工作目标,完成广播系统平台建设,全面提升农村广播工作水平,确保农业人口广播覆盖面达99%以上。为广大农民提供广播服务,实现转播各级广播节目,插播农业、科技、卫生、治安、救灾等信息,插播预警语音信息和警报信号。

全县应急广播信号的传输播控,采用先进的RDS智能寻址技术和TCP/IP网络传输技术。在乡镇广播站应用多通道智能应急插播技术,把村广播室的设备集中到乡镇广播室统一管理,村只设虚拟广播室。系统信号的传输依托现有的有线电视光纤网络实现调频共缆传输送达各行政村。对于极个别未通有线电视的行政村,采用无线调频收转技术或TCP/IP网络传输技术,做到全县应急广播无缝全覆盖,建设可三级联播、可管可控的智能广播系统。本系统具有以下功能:

(一)设备远程查询或监测回传

(二)终端多模多待接收(支持自动识别优先级播出应急广播)

(三)播控平台支持多级别优先应急通道

(四)日常广播上级优先,下级可随时插播;多级应急插播,上级优先。

(五)密码授权电话播控

(六)加密寻址严防非法插播

(七)播控平台、终端支持文本信息转语音广播功能

(八)支持语音预警、LED图文显示等多种模式覆盖功能

(九)IP防护等级:IP43

五、技术方案

全县农村广播“村村响”系统整体架构分为县广播电台系统、县级“村村响”播控平台、乡镇广播平台、无线中继发射平台、村级广播平台、自然村接收终端。其中县机房建设完成后可接入到市级控制平台统一管理。整体系统部署分为广播系统传输控制核心平台和终端接入平台。

核心平台部署在县广播电视机房,核心平台能力包括终端控制管理、日志与监控、业务加载与执行、优先级权限控制、语音和数据接入等能力。终端接入平台是部署在村委会和其它HFC传输网络广播或无线调频接收业务需求的终端接入点,通过终端接入平台可实现语音、短信内容等的分发。

机房播控中心平台支持多路通讯接口,可同时接收不同的信息,为广播电文、交通广播、报警等业务提供有利条件。

具体架构设计如图 1所示:

(一)县级广播播控中心方案说明

在县机房配置有县级智能编码控制器一台以及智慧调频调制器主副频各一台、卫星接收机二台、寻址终端管理平台软件和音频工作站一套。系统音源设备若干(DVD播放器、数字机顶盒、话筒等)。

平时在寻址终端管理平台软件和音频工作站的统一协调和管理下实现自动按流程单播出广播节目,此时音频广播节目一路传输到四面尖无线发射系统,采用1000W调频发射机进行无线覆盖;另一路通过县级智慧调频调制器被调制到县主频上,与县CATV信号混合后送达至全县终端,全县范围内的接收终端自动开机,接收和播出县广播节目。当县级信号停播时,全县范围内的接收终端自动关机。整个系统实现无人值守、自动开关机。

当县需要对某部分乡镇(一个或若干)或某部分村单独播出时,可通过终端管理平台或者操作智能编码控制器实现点对点或点对面的播出。也可通过县级智能编码控制器进行远程修改接收终端的音量、开关、频率、编码等。

当发生突发性事件,需要播出应急广播时,可通过播控平台软件利用应急(优先级)通道进行全县应急广播。或者通过电话或使用专用电话播出器拨打接入县级智能调频调制器的电话号码,通过系统授权后,即可远程开启县级机房设备,所有接收终端自动接收应急广播节目,播出完毕,系统检测到电话挂机信号后,县级机房设备和接收终端自动关机。

系统具备各级应急广播接入埠(如林业、水利、应急办等),具有优先播出权设置功能。系统同时具备省市级信号接口,可以直接接受省市播控中心的控制,很方便地纳入省应急广播系统网,实现全省统一控制。

未通达有线电视的村也可通过IP网络,县级信号由智能IP广播控制器自动控制智能播控主机和发射机的电源和音频,从而实现转发;有些地形复杂的山区村,根据需要可设置多个转发点进行多点同时覆盖。整个无线系统也采用RDS编码控制的方式,与有线系统完全兼容,保证了系统的可靠性和抗干扰能力。

1、系统功能介绍

(1)全县各级广播设备的管理和监控:

设备状态数据通过IP网络互联对全县各乡镇级广播设备平台查看其工作状态和播放内容。或通过GPRS传输给县广播信息控制中心,实现在县级控制中心对全县乡镇级广播设备平台和村级查看其工作状态或监控。

(2)多接入方式

1)通过CATV实现对全县广播信息和控制信息的传输。

2)通过无线发射实现对全县广播信息和控制信息的无线传输。

3)通过高山FM大功率发射塔对乡镇、行政村、接收终端的全无线广播信号覆盖传输。

4)通过IP网络实行县到乡镇或者行政村的广播信号传输。

(3)频率自动跟踪

1) 差频同数据收转

2)频率共享,节省前端发射塔数量,从而节省成本,并减小频率申请

3)终端频率与发射机自动同步,解决无线传输环境复杂导致系统瘫痪的问题,加强抗干扰能力。

4)安装免调试,节省调试,使安装方便,维修简便。

(4)全县的高效应急功能。

通过对全县的直接传输和直接控制,实现当需要应急时高效传输和控制。

(5)支持丰富的音频信号源

该设计方案的智能RDS编码播控主机可以支持多接口,丰富的音频信号,实现当应急状态或者正常状态时的多功能输入。

(6)支持GSM电话插入应急广播

广播管理人员和领导可以在异地通过固定电话或者移动电话拨打广播系统的电话插入接口,从而插入远程电话广播,实现广播的高效应急功能。授权号码可以直接进入广播,并经认证后方可进入电话应急广播。

(7)支持RDS数据传输

县级机房可以通过上位机软件对智能RDS编码播控主机发送文本发送命令和文本内容,单点、多点、多区域进行文本转语音朗读广播和文本LED显示。

2、系统说明

音频工作站将所要播出的音频信号送入智能编码调频调制控制器,或经由RDS智能编码控制器输出两路信号(数据控制信号和音频信号)至RDS调频调制器调制成相应频点的射频信号,最终送入光发射机传输至十五个乡镇应急广播控制平台。控制服务器在整个系统中主要起到通过软件控制修改系统内所要设备的相关参数。在应急事件发生时,相关领导或播音员可以通过应急播出话筒直接向全区域播出相关应急信息,同时领导也可以通过电话应急输入的方式直接通过通讯工具进行应急指挥。

县级机房配置服务器一台,安装广播控制软件,系统远程监控服务端软件,终端远程监控服务端软件。广播控制系统软件用于对整个系统参数进行设置、维护,以及日常广播的操作、日志记录等;系统远程监控服务端软件用于远程监控下属各前端(乡镇、村)的实时状态,并可以通过互联网络向下级指定控制中心发布文字信息,在指定的控制中心接收到文字信息后,自动转换为语音并通过广播系统广播出去,也支持远程客户端通过服务器向预授权的指定控制中心发布文字信息;终端远程监控服务端软件用于监控下属各个终端(收扩机、音柱等)的实时工作状态,并可以远程修改其参数。

3、架构图如下:

播控中心设备:主要由广播监控服务器、智能IP调频广播机、PC管理计算机、管理软件、RDS数字编码自动广播播控主机、调音台、CD播放器等构成。

(二)乡镇级广播播控中心方案系统技术说明

1、乡镇级广播播控中心采用有线和无线同时传输模式。

1)在乡镇机房配置有智能编码控制器、智能IP调频广播机、智能调频调制器、调频发射系统,以及电话、短信播控设备和其它音源播放设备若干(DVD播放器、话筒等)。平时乡镇既可转播县广播电台节目,也可播出自办节目。发生自然灾害时,乡镇指挥中心可开通全部或部分村组广播,发布紧急指令。乡镇级机房设备损坏或关机时,不影响县级信号对接收终端的直接播出和控制。

2)通过计算机软件或智能编码控制器设置流程,可以实现定时转播上级节目、定时播出本地自办节目;

3)其中一台智能调频调制器作为主频用于接收上级信号和插播本乡镇节目,另外一台副频作为各村应急插播使用。村需要插播时,通过授权的电话+密码远程开启乡镇机房设备,并将本村终端切换到副频接收频率来接收本村广播。并且不影响其它村接收上级广播。通过智能编码控制器可对特定的村或终端进行控制和广播,还可通过智能编码控制器进行修改接收终端的音量、开关机、频率、编码等。

4)乡镇级没有自办节目播出时,终端设备可直接接收上级的广播信号(县级);有自办节目时,终端根据优先级自动选择接收上级或乡镇级节目。

5)通过在乡镇机房配置‘智能电话监控器,可对所有来电号码、来电时间、通话时长等进行详细记录,并对各来电的通话内容进行录音,同时实现录音回放,且所有信息都可以拷贝到计算机上进行数据分析和存储。

6)通过配置‘短信播控器,可实现全乡镇或单独对某一村进行短信语音文本朗读,系统自动识别多音字、迭音、标点符号,男生朗读和女生朗读可设置;对短信号码、短信接收时间、短信长度等信息实现记录查询;对所有短信进行录音回放。

7)乡镇级广播系统控制中心包含乡镇级广播信息管理系统和乡镇级广播控制系统。乡镇级广播信息管理系统可以在线实时监控所辖行政村的终端广播设备。

2、乡镇级广播平台

乡镇级广播控制系统主要的制播传输平台设备组成、技术参数和基本工作原理与县级广播中心相同。

乡镇机房控制中心把智慧IP调频广播机、卫星信号、固定电话信号、GSM信号以及其它音源输入智能双模RDS编码控制器进行CATV网络和无线FM网络传输。智能双模RDS编码控制器把音频信号传入智能调频调制器,然后传入射频混合器,射频混合器把乡镇级CATV信号和音频信号混合以后接入HFC网络,通过HFC网络把混合以后的射频信号传入下级或者终端设备实现直接控制。

我县畈区乡镇级广播发射中心均在四面尖发射台覆盖范围内,智能双模RDS编码控制器把频率为57K的RDS信号直接传入广播发射机,然后通过FM天线发射出去。对于山区乡镇级广播发射中心不在四面尖发射台覆盖范围内,县广播控制中心通过智能双模RDS编码控制器把频率为57K的RDS信号传入光发射机,光接收机接收到RDS信号传入广播发射机,然后通过乡镇级发射塔把广播信号无线FM发射出去。乡镇所辖的任何下级都可以接受FM调频信号实现上级对下级的无线传输,另外终端设备也可以接受乡镇级发出的FM广播信号。

3、传输网络:

“县→乡镇”传输网络拓扑结构图如下图4所示。

该系统设计方案传输网络为CATV电视网络和FM无线广播两种同时传输方式。乡镇级广播控制器分为两个部分:一部分在有线电视网络中,可以利用多功能RDS编码控制器把音频信号和数据控制信号通过HFC有线电视网络传输;另一部分,利用多功能RDS编码控制器、大功率的广播发射机经过FM发射天线进行广播语音信号和数据信号传输。根据我县的山区乡镇山峦迭嶂,坡谷深陡地理环境,在第一次调频发射机无法进行全覆盖的乡镇或行政村,可采用调频差转发射进行全覆盖。

为了保证无线覆盖效果,乡镇级信号通过小功率发射机定向发射到山顶或电信移动的发射塔上,由智能编码器和智能收转控制器自动控制山顶大功率发射机的电源和音频,从而实现二次转发;有些地形复杂的山区村,根据需要可设置多个转发点进行多点同时覆盖。整个无线系统也采用RDS编码控制的方式,与有线系统完全兼容,保证了系统的可靠性和抗干扰能力。乡镇级广播播控中心结构见图5.

4、主要功能

1)乡镇级机房配置广播系统服务器,系统播控软件,智能IP调频广播机、调音台,CD等。全乡镇所有广播控制主机的节目源和控制指令都由这里发出。

2)乡镇级机房系统将每天各时段需要播放的节目上传到服务器,并编制播放计划,系统按任务计划实现全自动播出,广播控制主机单独接收个性化节目。

3)将外接音频信号(智能IP调频广播机、卡座、CD、数字机顶盒、卫星接收机等)通过调音台送入调频调制器和调频发射机。

4)在领导办公室放置‘IP网络话筒(选配),即可实现时时插播。

5)可实现任意分区广播、全体广播、定时定点广播,可以按照日、月、星期等方式对节目进行编程控制。

6)上级应急播出时,下级普通节目自动中断播出并强制转播上级的紧急广播内容。

7)为农业、林业、水利等部门提供数据接口服务。

5、调频中继广播发射台

根据山区乡镇的不同自然环境和网络建设条件,有的需要建设中继发射台,其也分为两种模式:

1)采用无线发射模式:调频中继发射台所在位置不通HFC网络的,需要采用乡镇级无线发射信号源,中继站采用接收再发射的方式来实现。中继发射机采用50-100W调频发射机进行覆盖。

2)采用有线调频模式:调频中继发射台所在位置有HFC网络的,中继广播发射机接收乡镇机房调频调制器发送的信号进行直接放大发射的方式来实现。可同频也可异频发射。中继发射机采用50-100W调频发射机进行覆盖。如下图6所示

(三)乡镇级转发分站方案系统技术说明

转发分站设备由收转控制器、发射机组成,收转控制器接收基站音频和数据信号,通过收转控制器受控电源开启发射机,二次转发。根据当地地形实际情况在建设分站时可选择不同天线,鞭状天线主要是针对圆形区域进行转发,定向天线针对长方形区域进行转发。

(四)村级插播及接收终端说明

1、村级广播室配置智能收转控制器、调频发射机、应急播出话筒、智能收扩接收机,当村级组织需要播出节目或遇到紧急情况时,均可采用紧急插播的方式,实现本村的节目播出,当紧急插播播出完后,自然村终端自动转回播出乡镇级播控中心节目。

2、所有有线的终端均利用原有的HFC网采用有线RF接收,通过分支或分配器从有线网中取一路信号送入广播终端,并将信号中的数据和音频信号进行译码,针对不同的指令执行相应的开关机、音量大小、频率切换等操作。无需对网络进行任何改造即可实现按行政村进行广播。

3、所有无线的终端可接收多个频点,日常广播可接收县级无线节目或乡镇级无线节目,应急广播时通过电话播出器或手机开启乡镇级副频,本区域所有无线终端均接受应急广播,对其他区域的日常广播均无干扰。

4、每个接收终端都有一个唯一的物理编码和逻辑编码,且所有终端的编码和工作状态都可以通过GPRS监测模块将相关数据实时回传到县机房,在县控制中心的计算机上对各接收终端的开关机状态、音量大小、接收频率、信号强度等进行实时查询和显示。

六、监控平台和应用客户系统原理

(一)系统原理图

(二)系统说明

通过互联网和GPRS网络来对全县各乡镇平台进行监管和控制。用户可以在不同的场所登陆系统监控WEB服务器实时查看各机房设备、终端工作状态、工作参数和用户对其工作参数作出的修改日志。智能监控系统可以以经度纬度的方式在地图上显示终端所在的位置和故障报警。

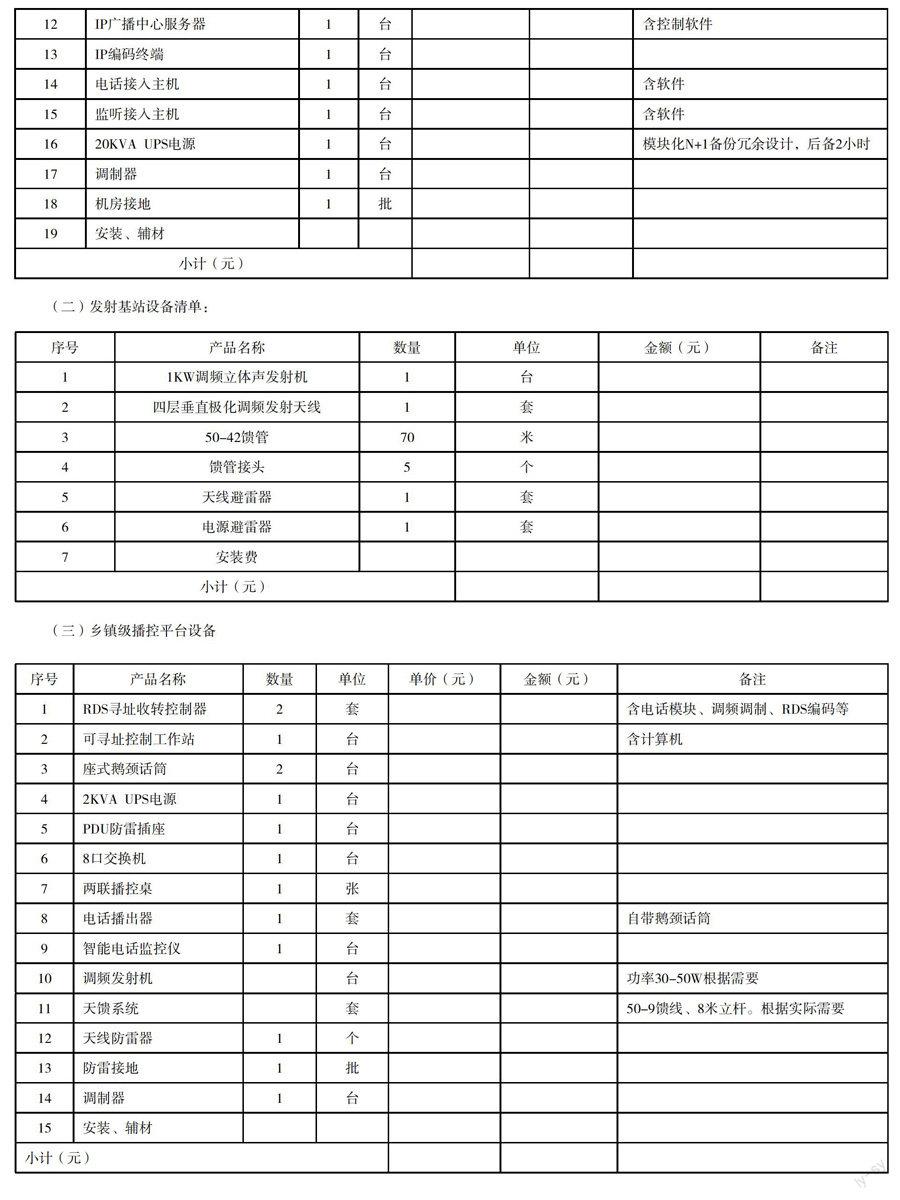

八、工程资金概算

按照省、市要求和已经建成的试点乡镇的做法由县财政解决工程建设资金,整个工程概算约需1083万元,其中县级中心机房20万元县转播发射台设备30万元;乡镇平台设备6万元×15个乡镇=90万元;村级平台设备2万元×174个村=348万元,其中开发区只有一个龙安村故本次项目中将其划入晋熙镇实施;中继站设备2.7万元×35个=94.5万元;终端接收点设备0.1万元×5000个=500万元。由县广播电视台争取省广电局解决项目资金500万元,县财政解决项目资金350万元,县台、乡镇财政自筹资金233万元。

九、实施计划

(一)技术准备阶段(2015年2月28日前),由县广播电视台明确技术方案,并由领导小组讨论确定。

(二)完成县乡平台建设(2015年5月30日前)

1、前端机房主发射平台及转发平台建设,实现主发射平台及转发平台链接。

2、前端机房开通后信号通过有线网络送至全县十五个乡缜,开通至乡镇二级平台及其辖区内的行政村

(三)全面推进阶段

1、2015年6月30日前,完成所有乡镇转发平台的频点测试,选取频点,确定发射功率,完成发射机和接收设备的定制。

2、2015年7月份开始,分片逐乡镇实现主发射平台和转发平台的链接;完成各村的接收、开播工作。

3、2015年11月底,全县所有行政村实现广播“村村响”。

4、12月份进行经验总结,数据整理、存档,向省、市申请验收。

十、运行管理设想

农村广播“村村响”工程建成后,对农村基层工作会产生很大的促进作用,但长期运行其管理维护的任务也很艰巨,以县广播电视台现有人力物力根本无法完成。因此建议借鉴其它县的经验,采取“统一标准、统一建设、分级管理、各负其责”的建管模式。统一标准、统一建设就是由广播电视台统一规划设计,采用统一的技术标准平台,以广播电视台为建设主体,各乡镇村组协助配合搭建;分级管理、各负其责就是县乡镇村分三级管理,各自负责本级的设备管理维护及信号传输。